Nostalgie della preistoria

Un capanno degli attrezzi. Uno studio per pensare un libro che non sarà mai scritto. Un cottage in rovina lambito dalle onde di un nuovo mare. Per costruire un buon violino ci vuole un sapere che declassa il 99,9% dell’umanità a un livello di non sapere che somiglia molto a una malattia. Per costruire un violino davvero unico ci vuole qualcosa che è sepolto nella punta dell’iceberg di una civiltà: quando la punta si inabissa è tutta la civiltà che scompare con essa. Non è cosa nuova. Nel XII secolo avanti Cristo, con il Collasso dell’Età del Bronzo, crollano Micene, Troia, Hattusa, come dire Washington, Parigi, Mosca, tre orizzonti culturali immensi che lasciano nel mondo rovine e relitti, e una banda di pirati senza patria che suonano tamburi e incendiano biblioteche. Proviamo allora a immaginare un macroevento verticale in cui America, Europa e Russia perdono la loro capacità di spiegare alla generazione successiva come si fabbrica un violino. Negli archivi on line c’è tutto quello che serve, manuali, istruzioni per l’uso, tutorial, mastri artigiani AI che per 99,90 al mese ti spiegano le qualità del legno d’acero, di tiglio, ciliegio, noce, pioppo, perfino del pero. Ma intanto, nel buio dei tempi, “tamburi, tamburi negli abissi”… Perché possiamo sapere tutto, oggi, ma la realtà paralizzante è che non basta.

Sono inciampato in Quello che possiamo sapere (Einaudi 2025) di Ian McEwan lo scorso novembre all’aeroporto di Fiumicino, in transito da Palermo per Dublino, in uno scalo di tre ore che somigliava alla sala d’attesa del reparto disturbi cognitivi dell’ospedale di Baggiovara, Modena. Non era nemmeno una libreria, era lì, quel libro dalla copertina molto clean, sugli scaffali di un Tabacchi all inclusive, hai visto? dico io, lo sfoglio un po’ ma lo lascio lì, mi secca riorganizzare lo zaino per farci stare una scatola di quelli che sembrano cioccolatini verbali. Seduto a bordo sulla plastica blu low cost ci ripenso, me lo prendo con un click, e per circa tre ore mi sbilancio su un 2119 che evoca il nostro 2019, quando eravamo sull’orlo di una quasi-consapevolezza e la punta dell’iceberg era ancora quella che oggi appare a molti come una chimerica isola del tesoro. Ah, il 2019… La cosa a cui penso dopo le prime venti pagine è, ecco, finalmente un romanzo che può farmi viaggiare nel tempo e nel presente come Possessione di Antonia Byatt, la poesia, la filologia, l’accademia, l’amore, il mio mondo insomma, ma no, Possessione resta inarrivabile, eppure la macchina narrativa a salti nel tempo di McEwan, gli scivolamenti ambigui tra passato, presente e futuro funziona bene, sullo schermo sto leggendo la versione 2.0 di un thriller intellettuale con in più, si direbbe, un messaggio “profetico”.

Qualche giorno prima di partire per Dublino, tra mappe di Palestina e una lezione di scrittura creativa e AI per gli studenti del primo anno, ero stato arpionato da qualcosa che non sentivo da tempo, quella sensazione di totale ignoranza che diventa stupore, il desiderio di tuffarsi in una ricerca completamente nuova e, magari, chissà, in un nuovo progetto narrativo sull’allora e sul qui. Non so per quale mix di processi stocastici e profilazione social, ma a un certo punto la Rete mi fa segno: “let’s introduce you the cagots”. In breve, i cagots erano una specie di “popolo perduto”, dei paria d’Europa che dal Medioevo fino alla fine dell’Ottocento vivevano in ghetti rurali dei Pirenei tra Francia e Spagna. Nelle poche fotografie esistenti sembrano un prequel di La cité des enfants perdus (1995) di Jean-Pierre Jeunet, una corte dei miracoli fatta di figli scambiati, changeling, rigettati sociali, incidenti endogamici, microsomici, forse lebbrosi, di cui si è scritto molto pur sapendone poco. E il punto è proprio questo, la grande lacuna documentaria che li circonda, il silenzio rumoroso che, per uno scrittore, è come un portale del Tempo.

Quello che possiamo sapere di McEwan gira attorno a una grande lacuna, una corona di sonetti scritta da un poeta laureato “secondo solo a Seamus Heaney” che, una volta letta e letta una volta sola, scompare e, lungo un secolo di enormi sconvolgimenti storici e climatici, viaggia nel futuro e lievita nell’immaginario del grande pubblico fino a essere trasformata in un testo profetico della sensibilità ambientale, prima del “Grande Disastro”, della “Inondazione”, delle guerre nucleari locali. Un testo che esiste proprio nella sua non esistenza, che si dilata nel desiderio che esercita, e che se fosse stato dato in pasto ai lettori non avrebbe mai goduto della sua enorme fama in absentia. Anche qui la faccio breve. McEwan, proprio come intercetta nell’aria dei tempi la metafora dell’Alzheimer come immagine del collasso cognitivo nell’Antropocene, intuisce e sviluppa in forma di romanzo una verità fondamentale dei nostri tempi: la Rete e l’AI ci saturano di sovrainformazione e ridondanza, e proprio per questo ci educano a una pigrizia conoscitiva che è solo l’anticamera dell’oblio, proprio come una forma di demenza che attacca la memoria e un po’ alla volta la disintegra.

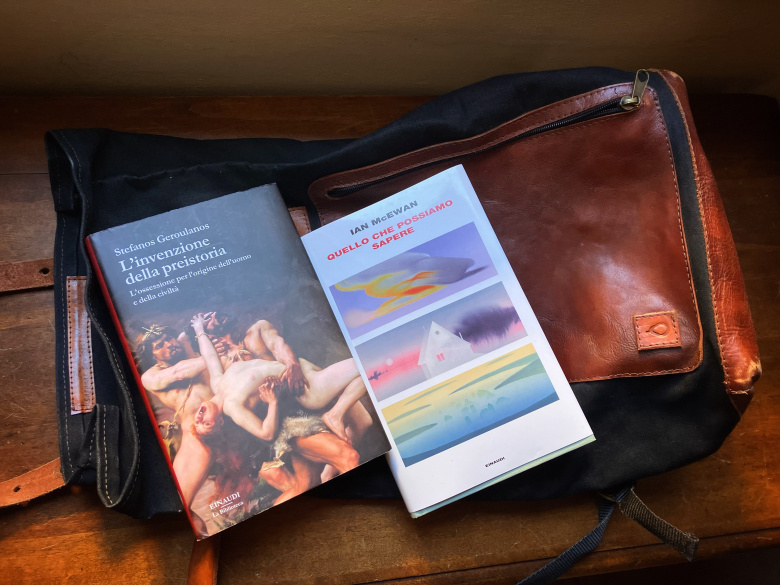

Da più di un mese, nello zaino dei miei vari spostamenti, assieme a McEwan, che ho poi comprato subito a Dublino nell’edizione originale, c’è un altro libro, L’invenzione della preistoria (Einaudi 2025) di Stefanos Geroulanos. Ho ridotto all’essenziale la biancheria, le camicie, i caricabatteria e ho viaggiato su e giù per l’Italia con due cartacei in copertina rigida, fino a quest’isola natalizia in cui provo a mettere in ordine gli appunti e finalmente scrivo per alleggerirmi le spalle. Il sottotitolo di Geroulanos parla di “ossessione per l’origine dell’uomo e della civiltà”, e anche se dal sottotitolo originale cadono due parole-chiave, “empire” e “violence”, l’ossessione per il passato è il ponte ineludibile che lega questo saggio al romanzo di McEwan. Sembrerebbe una vecchia ossessione. Quale epoca, infatti, non è stata ossessionata da un’altra epoca, dall’alba di qualcosa, quale ricercatore non si è trasformato in un cane da tartufo per andare a scavare nell’humus di un tempo remoto per parlare al presente? Credo però che l’attualità cocente di questi libri così lontani e così risonanti sia nell’apparecchio prospettico, nel collocarsi in una zona d’osservazione in cui “presente remoto” e “passato attuale” sono il grande Leitmotiv dell’Era di passaggio in cui viviamo.

La tesi di Geroulanos non è la prima a sostenere che la preistoria sia una “invenzione” e, come tale, una macchina piena di luci e ombre che l’umanità moderna ha usato e continua a usare per raccontarsi il presente. L’epica del progresso, il Buon Selvaggio, il mito matriarcato vs patriarcato, il dispositivo identitario delle origini, la riabilitazione far right dei Neanderthal, le narrative del diluvio e della sostituzione etnica, il neo-elitismo alla Yuval Noah Harari sono capitoli ormai abbastanza noti della recente storia delle idee. Sarebbe un libro a tratti inquietante, questo, se la cronaca geopolitica mondiale non fosse già molto più avanti, mostrandoci a ritmi quotidiani barlumi di una preistoria futura, da Gaza alle prime reali migrazioni climatiche. Quello che cambia, in questo saggio, e che lo rende profondo e inevitabile, è il punto di osservazione: più che mostrare in maniera informatissima, ironica e definitiva le evoluzioni, i ritorni, le manipolazioni fallaci e perniciose di alcune teorie paleoantropologiche ampiamente mediatizzate, Geroulanos racconta una storia parallela, quella di coloro che, scienziati, lettori, fruitori della Rete, “tendono a teletrasportarsi un po’ troppo rapidamente nel passato remoto” (p. 409), una specie di modulo cognitivo transculturale, l’invenzione immaginifica della memoria.

Qui torna McEwan, con ugual ferocia verso le manipolazioni ma anche con l’autodafé dello scrittore nostalgico che del passato immaginato non solo non sa fare a meno ma, in tempi di collasso, ne addita il potere salvifico. Geroulanos parla di “compulsione”, “la tendenza a offrire una teoria completa dell’umanità facendo riferimento al passato remoto, […] dimenticandosi il fatto che di tale passato sappiamo ben poco, e rispondendo a tutte le domande possibili e immaginabili” (p. 415). Tornano l’ossessione della ridondanza, l’horror vacui delle AI, che pur di rispondere sempre inventano e mentono, la soppressione delle lacune come retorica della persuasione e sonnifero per il pensiero critico. Ed è qui che McEwan inventa Thomas Metcalfe, un professore che studia la letteratura inglese del periodo 1990-2030 e che è così ossessionato dal poema perduto di Francis Blundy da ricostruire tessera dopo tessera una cena di cent’anni prima e poi tutte le vite dei personaggi che hanno orbitato in qualche modo attorno al manoscritto scomparso. Al contrario dei ricercatori del passato che dovevano accontentarsi di pochi scartafacci, Metcalfe ha a disposizione un archivio digitale senza fondo, fatto di mail, sms, fotografie, video, post, tweet, e tutto ciò che la Rete ha intrappolato senza dimenticare nulla. Questo lo avvicina moltissimo alla verità di ogni dettaglio, dal cibo consumato nel tal giorno al vestito indossato per una conferenza. Ma è questa la verità?

C’è un rumore di fondo nel tornare “indietro nel tempo a nostro piacimento per estrapolare dal passato remoto significati su noi stessi e sul mondo che desideriamo abitare”, dice Geroulanos: “Il passato perde la sua elasticità, la sua complessità, la sua tensione” (p. 415). Perché il sovraccarico di dati non è complessità, è un riflettore da stadio che schiaccia gli oggetti su un piano a due dimensioni, cancellando le ombre, nascondendo la profondità sotto una superficie accecante. Nemmeno paradossalmente, l’eccesso di informazione è l’anticamera dell’oblio. Così McEwan inventa un altro personaggio, Percy Greene, un liutaio malato di Alzheimer che diventa metafora del sapere occidentale, un sapere che dimentica sé stesso, che ripete sempre le stesse cose, che si riduce a una caricatura infantile, prigioniero di un passato idealizzato e banalizzato, sostenuto da custodi sempre più stanchi e disperati. Thomas Metcalfe non è così diverso, resterà talmente abbagliato dal cumulo di informazioni a sua disposizione da inventarsi un passato che non esiste. La sua cecità è amplificata da un’irriducibile compulsione poetica, quella che ci fa innamorare delle vite passate degli altri, del loro modo di mangiare, di vestirsi, di sentire, dei loro paesaggi, del loro mondo irrimediabilmente scomparso.

Glenn Albrecht ha coniato il termine “solastalgia” per indicare una declinazione tutta contemporanea della nostalgia, che alcuni provano per una “casa” o una “Terra” che, complici il cambiamento climatico, il collasso cognitivo, l’Antropocene, ormai non esistono più. E come Metcalfe avrebbe voluto vivere ai tempi di Blundy e addirittura sposare sua moglie Vivien, come McEwan avrebbe voluto partecipare a una cena memorabile con Keats e Wordsworth, come ciascuno di noi ha fantasticato di essere qualcun altro in un’altra epoca, così il canto delle sirene del passato inganna il viaggiatore del proprio tempo, incapace di vedere ciò che ha, pronto a seguire Circe ammaliatrice dimenticando Penelope, idealizzando un mondo che non c’è al punto da non riconoscere il valore e il senso del mondo su cui cammina. Peggio, forse, perché chi costruisce un passato immaginario sta già ipotecando il proprio futuro, un futuro che sarà modellato su una visione del mondo fallace, un mito delle origini che continuerà a riprodurre sé stesso impedendoci di immaginare scenari alternativi. Dice Geroulanos, “Continuiamo a essere convinti che il nostro rapporto con le origini sia diretto, puro, denso di significati. Trascuriamo, invece, i determinismi biologici, ignoriamo i retaggi coloniali, e sottoscriviamo tutti gli slogan del presente. Facciamo finta di essere padroni dell’umanità perché siamo convinti di controllare l’impero del tempo” (pp. 415-416).

Da un lato Geroulanos ci mette in guardia, perché è proprio questa predisposizione a inventarsi il passato e a fabbricare la memoria che ci porta a costruire un’immagine idealizzata dell’umanità che giustifica in fondo l’altra umanità, quella che “brucia foreste e petrolio e ben poco si cura della condizione di povertà in cui versano i vicini della porta accanto o intere popolazioni dall’altra parte del pianeta” (p. 415). Dall’altro lato McEwan, spostandosi cent’anni nel futuro, compone un’elegia struggente del nostro presente quando sarà scomparso, forse perché è solo così che possiamo renderci conto di come tanta stupidità di specie sia comunque affiancata da molta bellezza residua. Entrambi, è interessante notare, sentono che le cose vanno guardate con sano scetticismo, e che l’unica via d’uscita è la territà. Geroulanos la chiama “senso di appartenenza e intimità con la Terra”. McEwan la rappresenta proprio, questa Terra, piena di piaghe e ustioni ma a tratti ancora stupenda, una sorta di campagna inglese globale sempre più assediata da fabbriche, autostrade, alta velocità, ma ancora capace di stupirci con la sua antica bellezza. Dunque, che farcene dell’immaginazione, della poesia, della nostalgia per un presente attuale e lontano? Un poeta inesistente ci direbbe di guardarci dentro, “perché la vita del ramingo viaggia su strane ruote / possiede stelle vicine e sogna pietre remote”.

Leggi anche:

Carlo Paggetti | Ian McEwan: fantascienza senza scienza