L’amore delle cose comuni: Platone di Matteo Nucci

Il passato è uno sciame d’ombre. Come il fischio nell’orecchio di un tuffatore, come una ferita che pulsa nella notte, il passato degli altri si connette in qualche modo al nostro, e forse per questo sentiamo, crediamo di sentire, quello che può aver provato un pescatore mesolitico sulle coste del Doggerland, un conciatore parigino due anni prima della Grande Rivoluzione, il padre o la madre di un amico, che lascia la vita a un passo dalla nostra tavola apparecchiata. C’è qualcosa di anteriore alla letteratura stessa, questo vedere cose, come diceva Seamus Heaney, che trasforma in visione le ombre, tutte le esistenze incenerite dal Tempo, o forse solo alcune, con cui sentiamo un’incerta risonanza, per un istante, o per tutta la vita. Immagino qualcosa del genere pensando al legame d’ombra tra Matteo Nucci e il Platone che è andato a cercare e interrogare in qualche Ade della mente. E la parola, ora sì dello scrittore, è un prestito di voce a chi la morte ha reso muto, anzi, è una specie di ospitalità a rovescio, la restituzione di un gesto di grazia che qualcuno che non abbiamo mai conosciuto ha fatto per noi. Per chi scriveva Platone se non proprio per me? Chi se non io può fargli varcare la soglia di casa e accoglierlo, lavandogli i piedi?

Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli, 2025) non è confondibile con quei libri che da un po’ di anni sono tornati di moda, libri che vanno in prestito d’immaginazione e usano la classicità come una digressione esotica, o una tregua, dal romanzo borghese. Nucci ha preso una posizione molto ferma sull’uso, l’abuso e la riscrittura romanzata di miti e sottomiti pescati dal calderone egeo. Per questo, anche se le mode aiutano a vendere libri, bisogna subito collocare Platone in un altro stile d’incontro tra scrittura oggi e repertorio di storie di ieri. Siamo infatti in presenza di qualcosa che, pur nella forma del romanzo, precede il romanzo e il gesto letterario, cioè la parola che davvero prova a evocare ombre e che con loro recupera e condivide le cose comuni degli amici, anche se a separarli sono ventiquattro lunghissimi secoli: amore, pianto, la gioia del convivio, la malinconia per le persone andate, la tristezza della vecchiaia, la paura della morte, forse qualche speranza.

Quando chi scrive ha fortuna, un’ombra di queste ombre l’accompagna, è lì sempre, anche se tace, e a volte, con più o meno forza, chiede che sia proprio tu a parlare per lei, a farla tornare. Ora, far parlare Platone, restituircelo giovane, maturo e vecchio, in carne e gesti, in inflessioni e sguardi, richiede molto coraggio e molta consapevolezza, e Matteo Nucci ha entrambi, come le pagine che ha scritto mostrano bene a chi legge. Estraendo un volto di carne dai busti di marmo visti e rivisti, strappandolo dagli affreschi noti, dai profili solo filosofici, soprattutto rinfrescandone le parole e le idee per renderle davvero più vicine a noi dopo più di due millenni, Nucci inventa, nel senso che trova anche per noi, un uomo d’eccezione, e attorno a quest’uomo un’intera città, Atene, e con Atene una Grecia che si sente che ha lievitato nella mente dello scrittore lungo decenni di frequentazione, di assenze, di desiderio, di amori. Così, per questa ξενία al contrario che investe persone ma anche cose, luoghi, atmosfere, vediamo che nelle taverne di allora pulsano quelle di oggi, in una coppa di vino del Pireo c’è il sapore di qualche piola emiliana, negli uomini che non sono nemmeno più cenere ma solo nomi nei libri c’è l’eros vissuto dallo scrittore a Roma, ad Atene e a Madrid, adesso. Sentiamolo:

Tre passi nel sole. Si fermò. Le gambe leggermente allargate e come radicate nel terreno. Il braccio sinistro piegato sul bacino a sorreggere lo scudo. Anche il destro piegato ma con l'avambraccio teso di fronte a sé e il palmo della mano aperto come a indicare l’orizzonte. Rimase per qualche attimo così, poi, senza sollevare i piedi da terra, mosse il busto sulla vita e sempre tenendo a mezz’aria il braccio destro fece per indicare il popolo, disegnando un movimento circolare quasi sulle gambe accennasse un compasso. E fu allora che si sentirono i singhiozzi e la commozione degli ateniesi, perché tutti ebbero l’impressione di essere stati chiamati in causa. Donne e uomini in lacrime, alcuni immobili come statue, altri mormoravano frasi incomprensibili come preghiere. Quindi Alcibiade si mosse. Era vestito semplicemente. Niente strascichi di porpora. Niente ornamenti di elettro. Niente corone di mirto e di viole come usava nei banchetti per ricordare Dioniso e Afrodite. Solo lo scudo. Solo il suo famosissimo scudo. Su cui era cesellata una storia semplice. Quella di Eros, il dio della forza più potente che passa attraverso l’animo umano. Un Eros potentissimo e irresistibile. (p. 19)

Chi l’ha vissuto, chi sa, vede qui Alcibiade abitato dal torero Belmonte che saluta l’arena. Per chi l’ha provata, la commozione degli ateniesi è quella di un villaggio della Mancia durante la vuelta al ruedo di un anonimo novillero. Un modo c’è per far parlare le ombre, ed è lasciarsi attraversare dall’eros, quella potenza del sentire che può trasformare le chiacchiere tra studenti di filosofia a Villa Mirafiori a Roma in un simposio tra le più grandi menti dell’Antichità, quello strappo che crea una tensione reale tra l’ideale politico che spinge Platone a Siracusa, per mediare, fallendo, tra Dione e Dioniso II, e l’angoscia dell’inconciliabile che fa sanguinare oggi la Palestina. Nucci, come ogni scrittore onesto, usa sé stesso, il proprio corpo, le proprie idee, per dare corpo e idee a persone di cui a volte si sa moltissimo, ma di cui in fin dei conti non sappiamo nulla appena entriamo in quel mondo di dettagli che la storia scarta come dati accessori, inutili. I filosofi le chiamano “ecceità”, ma proprio i filosofi sembrano aver dimenticato che queste inezie sono anche l’humus delle idee, sono la scintilla che illumina un pensiero nuovo che prima non c’era. Chi era dunque Platone uomo? Perché scrivere un romanzo sulla sua vita, sui suoi amori, sulla sua passione politica, sui dettagli irrisori che si sono impressi nella sua retina, nel suo naso, in un mondo effimero ed eterno?

Il perché è semplice ma non facile. Il lavoro dello scrittore è far sparire la massa sommersa dell’iceberg, quella fatta di studio, di dati, di libri, di commenti, di interpretazioni, di voci e di pensieri altrui, per fare emergere qualcosa di cristallino e affilato, qualcosa che sia capace di farci vedere ciò che prima era invisibile, per farci sentire con forza ciò che tempo e distanza hanno sedato, per trasformare insomma una conoscenza estesa in un sapere intenso. Quando la massa sommersa è il corpus platonico, un intero continente del pensiero, anche la parte emersa, per quanto concentrata e frutto di scelte, non può ridursi a poca cosa. Platone è infatti un libro vasto, nell’arco temporale, nel numero di parole necessarie per raccontare un mondo, nell’ambizione di affidare a una storia di vita eccezionale una personale interpretazione dell’uomo, del filosofo, del mito culturale. Se dunque la storia d’amore è la storia che racconta il rapporto di Platone con eros e il rapporto propriamente erotico di Nucci con Platone, se ci sono ombre da far parlare, masse di dati da sommergere e cancellare, ecceità da accendere come lapilli di vita, se insomma con Platone teniamo tra le mani un libro che è la parte visibile di un progetto durato trent’anni e realizzato in cinque, non dobbiamo però dimenticare che anche il libro ha la sua ombra, così come l’autore ha una vita che ha generato proprio quel libro, non un altro.

Non parlo di lardellare la “recensione” di aneddoti gustosi o di svelare gli attrezzi segreti della personale officina scrittoria di Nucci. Parlo di che cosa ha sentito lui facendosi accompagnare per molti anni dall’ombra di Platone e dall’ombra del suo libro su Platone. Glielo chiedo in una lunga telefonata che decido di non registrare, perché non voglio fare critica filologica e perché voglio fidarmi unicamente delle emozioni condivise. Quindi sì, c’è il diciassettenne in gita scolastica ad Atene che di notte si trova nell’agorà e viene assalito da un brivido incontenibile quando davvero realizza che Socrate e Platone avevano camminato lì. C’è l’uomo che negli anni del Covid, in un volo quasi completamente vuoto da Atene a Roma, decide in quell’atmosfera apocalittica che sì, ora o mai più, il libro su Platone va scritto adesso. C’è Nucci durante questa nostra telefonata, che si infervora parlandomi di quando ha provato a ricostruire la camminata di Platone lungo l’Ilisso, oggi blindato sotto cemento e catrame, tutto tranne in un punto, dove un rigagnolo puzzolente lampeggia all’improvviso da un passato effimero ed eterno. Queste cose, che certamente cominciano a farmi capire la passione di una vita, rispondono però solo in parte a una domanda che faccio fatica anche solo a formulare: perché questo libro, che non è certo il primo a far rivivere ombre remote, personaggi antichi, epoche lontane, mi colpisce in un modo che non ricordo uguale in altri romanzi? Qual è la sua impronta digitale nell’enorme casellario della letteratura?

Proviamo ad arrivarci da un’altra parte, e allora parliamo del processo, della fatica, a volte della stanchezza disperata che c’è voluta per affilare la punta dell’iceberg. Nucci ha cominciato questo libro prendendo la strada del romanzo storico-archeologico, ha compulsato con acribia filologica centinaia di fonti per fare worldbuilding, dai saggi sulle ceramiche, sulle feste, sugli indumenti, ai commentari antichi e moderni su ogni aspetto dell’antropologia antica, pur di ricostruire un gesto, un tono di voce. Ha insomma cercato visibilità ed esattezza e lo ha fatto così bene che il romanzo, più di duecento pagine dopo, si è quasi arenato nelle secche desolate della verità storica. Era quello che voleva veramente? Alla fine no, quello che voleva era, come dicevamo, ricostruire un volto da un teschio, snidare odori e angoli di luce, far brontolare lo stomaco vuoto dei personaggi, macchiare di unto e sudore i mantelli. Così lo scrittore ha cominciato a levare, ha corretto e riscritto, trovando finalmente una voce molto più permeabile alla liricità dei fenomeni e meno interessata dell’esattezza degli storici. Il suo Platone cominciava così a emergere, incoraggiandolo, ma il lavoro restava enorme. Un libro di novecento pagine è diventato un libro di seicento non tagliando, amputando blocchi, cestinando cartelle, ma lavorando di bisturi su ogni singola frase.

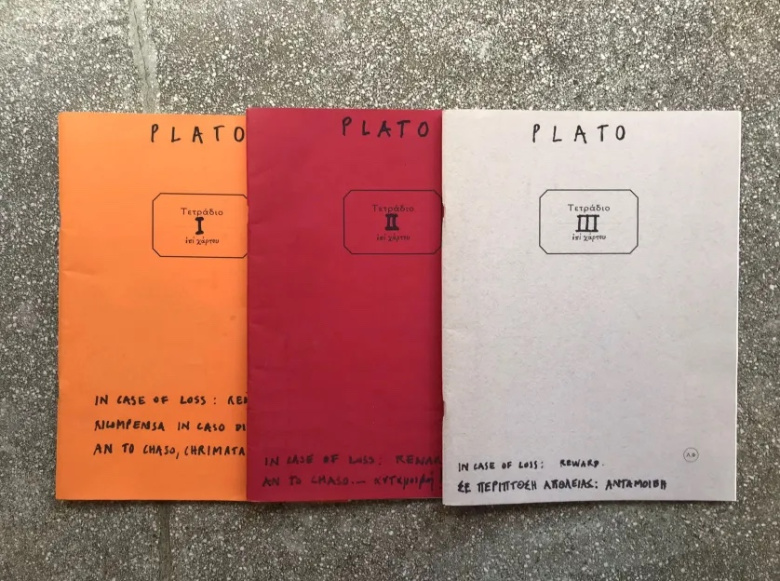

A questo punto Nucci mi manda una fotografia di tre quadernoni, giovinezza, maturità e vecchiaia, dove paragrafo per paragrafo ha rianalizzato ogni capitolo, facendone la sinossi, annotando cosa aggiungere e cosa levare, e dandosi un giudizio, spesso, mi dice, severo, negativo, spietato. E poi continua, dicendomi altre cose interessantissime sul suo metodo di lavoro, ma entrambi sappiamo che oggi non è di questo che voglio parlare. Di cosa voglio parlare, allora? Gli chiedo di dirmi che cosa sentiva quando scriveva, o quando pensava al libro, non ad Atene, perché lì le ombre si toccano quasi con mano, ma a Madrid, a Roma, su qualche aereo o qualche treno in giro per l’Italia e altrove, perché, insisto, voglio capire come ha fatto a fare in modo così diverso quello che fanno tutti gli scrittori, cioè usare sé stessi per inventare qualcun altro. Quello che allora Nucci mi ha raccontato, se riportato qui, sarebbe troppo impalpabile da intercettare con le parole del critico, che in fin dei conti non sono. La conversazione è scivolata in una specie di emozione condivisa, perché appunto sono comuni le cose degli amici, magari in un’osteria torinese, o sotto le arcate echeggianti di Las Ventas. Ma una risposta, per me e per chiunque sia interessato a questo libro, alla fine l’ho trovata.

La firma personalissima di Platone. Una storia d’amore è nel modo in cui la vita entra con passione erotica nella pagina, in un dialogo-confusione tra personaggio e autore che fa qualcosa di diverso dal semplice recupero lirico, dal semplice scavo nella visibilità, dal mero far parlare corpi con la propria personale biologia. Quello che fa Nucci qui non è solo evocare ombre e restituire loro una qualche materialità, è farlo ogni volta, a ogni pagina, a ogni frase, in una specie di trasalimento, una sorpresa che si spinge fino all’inguine, come quando realizziamo per la prima volta qualcosa di abissale. Qui l’inglese, direi proprio l’inglese di Hemingway e McCarthy, ha una parola, un verbo, to realize, che non significa solo “realizzare” ma rendersi conto in maniera intensa di qualcosa che si conosce già: tutti sappiamo che dobbiamo morire, ma diverso è il momento, il tuffo d’angoscia, di quando capiamo che, diomìo, sarà davvero così. Ecco. È qui lo speciale potere messo in campo, questo spingere il lettore a sentire non come le cose sono, ma che sono o non sono, che sono o non sono e basta, nel loro modo unico e irripetibile, fugaci, brillanti, dolcissime, tristissime, tremende, orribili, e a volte, per qualche ragione imprendibile, mortali ed eterne. Sentiamole, queste cose comuni, oltre il tempo e lo spazio, sentiamolo, ad esempio, come figli:

Perittione aprì le braccia come ali. Era diventata più piccola e Platone aveva avuto l’impressione che questo cambiamento si fosse manifestato in maniera esemplare e simbolica tutto assieme il giorno in cui aveva compiuto ottant’anni. Sua sorella lo aveva preso in giro: “Sei tu che la guardi oggi come se fosse diversa”. Aveva ragione Protagora forse? Tutto veramente è relativo? Ridevano, fratello e sorella, mentre lui si prendeva in giro citando le grandi teorie relativiste su cui presto avrebbe voluto scrivere. E comunque le cose stavano proprio così. Perittione era diventata piccola e quasi cadeva fra i cuscini della sua poltrona. Ma quando apriva le braccia per dire ciò che si doveva fare, aveva ancora ali di rapace. Il gesto era lo stesso di sempre. (p. 415)

Fotografie di Matteo Nucci.