Sorella cenere

Si chiamano Carmen Vázquez-Varela, José Martínez-Navarro e Luisa Abad-González. Nel 2022, per la rivista Fire, hanno scritto un articolo intitolato Traditional Fire Knowledge: A Thematic Synthesis Approach in cui recensiscono e commentano 134 tra libri e articoli che studiano le relazioni tra fuoco e culture del mondo. La biofisica del fuoco non è sufficiente per comprendere, contrastare e prevenire gli incendi boschivi, bisogna studiare ciò che lega ai paesaggi le comunità locali, con le loro competenze tradizionali di manutenzione e contenimento, con le tecniche native di gestione di focolai controllati o che sfuggono di mano. Il tutto perché anche il mondo industrializzato sta capendo molto velocemente che dovremo trasformarci presto in comunità adattabili al fuoco e progettare nuovi paesaggi resilienti agli incendi. La sensazione è che biofisica e approccio gestionale occidentale siano ormai insufficienti e l’idea che si sente ripetere sempre più spesso è che dovremmo “farci aiutare dai nativi” per ripensare il nostro modo di gestire le nuove emergenze naturali generate dai collassi sistemici di terra, acqua, aria e fuoco, magari riflettendo sulle cosmologie indigene e sul sostrato ecosistemico che le sostiene.

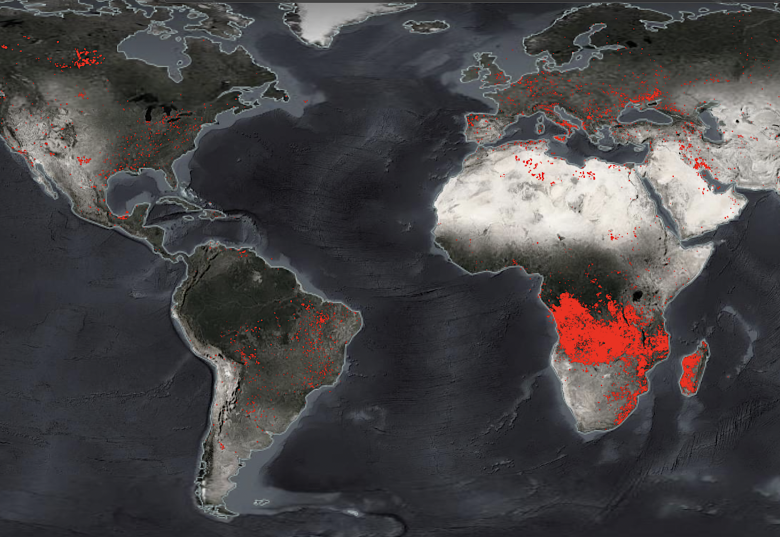

In questi giorni l’incendio del Vesuvio ci ha impressionato per la sua forza reale e metaforica, una specie di eruzione simbolica che ha mandato in cenere 560 ettari di vegetazione, ma bisognerebbe guardare le elaborazioni del FIRMS della NASA, il Fire Information for Resource Management System, che monitora in tempo reale gli incendi e i focolai nel mondo. Nella settimana dall’8 al 14 agosto di quest’anno se ne contavano più di 300 solo in Sicilia, migliaia in Italia e poi, zoomando all’indietro nell’inquietante mappa satellitare, colpiva l’emorragia rossa di Canada, Brasile, Australia e soprattutto Africa, che dall’inizio del 2025 ha visto andare in fumo più di 53 milioni di ettari di superfici vegetali, la metà delle perdite globali. Cambiamento climatico, incapacità gestionale, economia del disastro: potremmo fermarci a parlarne per giorni, magari in un convegno internazionale, multidisciplinare, capace anche di intercettare gli attori politici delle nazioni più sensibili. Sono certo che molti ricercatori parlerebbero di “saggezza del territorio”, di “ecologia sacra”, di “indigenous land management” e molti altri sarebbero d’accordo nel pensare che siamo arrivati al punto di dover intrecciare le epistemologie e le pratiche, quelle dell’Occidente industrializzato con quelle native tradizionali.

Bellissimo. Tranne che non accade. E non accade non per arroccamento accademico o per negazionismo climatico, non per dissonanza cognitiva o per mancata elaborazione del trauma antropocenico, ma per il business as usual neoliberista e neocoloniale che in una mano tiene la carota e nell’altra il bastone, mentre il somaro del Terzo Mondo tira la carretta di tutti verso il baratro. Pensiamo all’Australia, il caso forse più emblematico dell’ipocrisia bianca. In apertura a ogni iniziativa culturale, politica, sportiva su suolo australiano sentirete pronunciare in più varianti il cosiddetto Acknowledgement of Country: “Vorrei iniziare rendendo omaggio ai Proprietari Tradizionali e Custodi della terra su cui ci incontriamo oggi, il popolo (inserite qui un nome aborigeno a piacere), e porgere i miei omaggi ai loro Anziani, passati e presenti, così come ai leader futuri. Estendo il rispetto anche ai popoli aborigeni dello Stretto di Torres presenti oggi”. Peccato che il 14 ottobre 2023 l’Australia abbia votato massicciamente “no” al referendum Aboriginal and Torres Strait Islander Voice che chiedeva una riforma costituzionale per consentire ai nativi di presentare proposte di legge al parlamento e al governo su questioni che li riguardavano.

Avete letto bene, gli Aborigeni australiani, ammessi al voto solo nel 1967, a tutt’oggi non possono interloquire politicamente con lo Stato su questioni che riguardano direttamente la gestione delle terre che abitano. Come dire “io ti rispetto moltissimo, figliolo, ma stattene zitto al tuo posto”. Ora, credo di aver letto una ventina di articoli molto convincenti in cui scienziati occidentali e rappresentanti nativi hanno unito competenze e intenti per elaborare modelli ibridi ed ecovisioni integrate allo scopo di conoscere e gestire realtà locali complesse. Sono moltissime le voci da ambo i lati che stanno spendendo parole ed energie intellettuali per decolonizzare l’Antropocene e per nativizzare i saperi occidentali, ma la realtà politica globale non può e non vuole sintonizzarsi su questo speranzoso cambio di rotta. Non può perché il modello neoliberista è un carrozzone con una spinta inerziale che ammette aggiustamenti ma non rallentamenti. Non vuole perché il disastro è un’occasione, l’ennesima, e da sempre la più potente, per gestire il potere in maniera unilaterale. Così, mentre noi vediamo l’Antropocene come l’Uomo Nero, i nativi lo vedono come l’ultimo anello della catena secolare forgiata dall’uomo bianco.

Quando allora parliamo di “Pirocene”, di “Petrocene”, di “Età del fuoco”, magari usando metafore ecologiche prometeiche, dovremmo ricordarci che si tratta di invenzioni generate in Occidente per spiegare agli occidentali un’interpretazione occidentale del punto di vista occidentale sull’Occidente. Non basta l’ascolto dei saperi nativi se non esiste l’humus politico per accogliere le loro priorità. Non basta perché l’esercizio epistemologico e narrativo, così come la resilienza del dissidente o dell’artista, si autogenerano e si autodivorano quasi sempre in un una casa senza porte e senza finestre. Non basta declinare il globale in locale se il potere è vertiginosamente sbilanciato. L’emergenza fuoco, come l’emergenza acqua, aria e terra, può essere anche fatta riverberare su un indistinto fondale mitico, quello dell’ascesa e caduta di Homo faber, quello di altre cosmogonie possibili, quello di una distopia rovesciabile in utopia, ma il punto non è prendere in prestito mitologie altrui, occidentali e non, per “ripensare la Terra”, non è “fare mitopoiesi” nella cameretta dello scrittore più o meno fantasy, il punto è adattarsi al fuoco come è tempo di adattarsi a un pensiero indigeribile: camminiamo nella cenere di noi stessi come vampiri al sole.

Il problema allora è uno solo. Come si fa a sperare? Dire “Pirocene” e dire “impariamo dai nativi” è una specie di grido del vampiro che diventa qualcosa che ancora non ha forma ma che in qualche modo ha il sapore della speranza. Per cominciare a dare un terreno solido a questa speranza bisogna però riconoscere con umiltà e compassione, direi proprio con affetto, il dolore di chi davvero è già nella cenere, non solo in quest’epoca di megaincendi ma da decine o centinaia di anni. Riconoscere sì la tragedia di milioni di ettari di bosco andati in fumo, di economie ed ecosistemi inceneriti, ma non prima di aver guardato la cenere dentro gli occhi di una donna, di un bambino, di un uomo nei roghi della striscia di Gaza, o sulle mani e sui piedi di chi è umiliato da un qualunque potere, o nella semplice banale universalità di chi i mezzi non ce li ha e non li avrà mai. Non si può fare management del Grande Disastro senza curare a monte i disastri singoli. Dov’è quindi la speranza di cui diciamo di avere tanto bisogno? Dove possiamo trovarla, oggi, in un mondo in cui tutto brucia? Dove è sempre stata. In qualcuna e qualcuno che in ogni epoca, scorrendo leggermente il pollice, ha tolto la cenere dalle sopracciglia di qualcun altro.