Danny Boyle: morire e rinascere nelle terre selvagge

In tempi di collasso la cosa più difficile non è adattarsi al mutamento ma restare attaccati al senso delle cose. Assistere alla caduta di un mondo è come accudire un malato terminale, o vedere un amore morire, ma è anche come guardare un figlio o una figlia negli occhi e restare sulla soglia, bilanciando nel fondo del cuore quello che ancora puoi dare loro e quello che loro daranno a sé stessi senza di te. Dovendolo dire con un’immagine, un paesaggio di tristezza a perdita d’occhio attraversato nell’erba da piste di coraggio e speranza. Non credo di poter dire molto di più di 28 Years Later (2025) di Danny Boyle, perché sì, su questo film si possono dire molte cose ma quello che conta con un film, almeno per me, è come ti lascia, come ti lievita dentro il giorno dopo, e quello ancora dopo. Per spiegarlo devo parlare del contesto, che è personale, personale nel modo in cui molti padri si sono sentiti ad esempio finendo di leggere The Road (2006) di Cormac McCarthy, in bilico appunto tra “farei tutto per te, anche morire” e “va’ pure, figliolo, ormai è la tua strada”.

Avevo quindi proposto ai miei figli di andare al cinema per vedere il sequel di uno strano film che avevo visto qualche anno prima che loro nascessero. Già questo deve essere suonato un po’ cringe, soprattutto adesso che Lucia e Claudio non perdono occasione per prendermi in giro, proprio come fanno quelli della mia generazione con i boomer. Ad esempio, mio figlio non vuole ancora credere che quello che abbiamo sentito l’altra sera era un assiolo, per lui era il suono della batteria scarica di un monopattino, e io ero un vecchio romantico un po’ buffo in netto ritardo sui tempi. In ogni caso, hanno accettato di vedere il film perché mi vogliono bene e perché di lì a poco sarebbero partiti per l’America, che è la distopia di sé stessa, e forse guardare un film post-apocalittico era il modo migliore per prepararsi a quel tipo di viaggio. Così, dopo due ore nel frullatore visuale ed emotivo congeniato da Boyle, siamo usciti storditi, ammaccati, mia figlia mi ha abbracciato con gli occhi rossi di lacrime, mio figlio mi ha dato una pacca sulla spalla nello stesso identico modo con cui la dà a suo nonno malato di Alzheimer. Come per dire “siamo qui, tranquillo, comunque sia, siamo qui”.

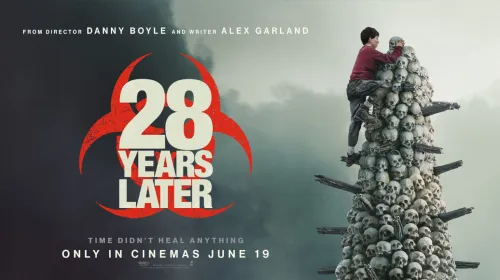

L’Inghilterra è in quarantena da ventotto anni, una specie di Brexit sanitaria. Il “virus della rabbia” è sfuggito da un laboratorio per gli esperimenti sulle scimmie e ha contagiato l’isola in tempi rapidissimi. Pochi secondi per infettarsi e trasformarsi, contagiati furiosi e scattanti come centometristi, una catastrofe istantanea che desertifica città e campagne restituendo il mondo a quel silenzio verde che Covid-19 ci ha fatto intravedere durante il primo lockdown. Potremmo partire proprio da qui, da come Boyle usa i paesaggi, per capire come funziona il prisma cinematografico che ha congeniato per smontare, “mandare a puttane” direbbe lui, un genere horror che a forza di esplorare l’immaginario zombie alla fine ha zombificato sé stesso. Nel complesso worldbuilding che il regista allestisce affidandosi ancora una volta a uno sceneggiatore d’eccezione come Alex Garland, l’apparecchio geografico gioca un ruolo centrale, con scorci, colori e atmosfere che ammiccano al videogioco, in particolare Kingdom Come: Deliverance (2018), e che si spingono a evocare l’Inghilterra edoardiana di Howards End (1992) di James Ivory o quella più selvatica ma sempre incontaminata di Vikings (2013-2021). Un playground complesso, quasi tolkieniano.

Siamo su un’isola, come a voler prendere il testimone dalla Plum Island dell’ultimo film della saga di Romero, Survival of the Dead (2009). Il luogo è reale, si tratta di Holy Island, la Lindisfarne che fu soglia delle prime invasioni vichinghe della Britannia e che, con il suo monastero più volte incendiato e ricostruito, fu roccaforte di umanità e cultura in un Medioevo selvaggio. L’isola è connessa alla terraferma da una strada che spunta solo con la bassa marea, e davanti, laggiù, c’è la Northumbria che, al contrario di molti film post-apocalittici, non è regredita a un Paleolitico prossimo venturo ma è un mix quasi bucolico tra la Contea e la foresta di Sherwood, ripopolata da immensi branchi di cervi, un po’ come la New York di I Am Legend (2007) di Francis Lawrence, ma anche infestata da tre declinazioni di Gollum, ciccioni lenti e striscianti, anoressici tarantolati, e infine gli inquietanti “alpha”, che nell’aspetto e nel modo di correre ricordano i giganti di Attack on Titan (2013-2023), la serie dark fantasy giapponese. In questa geografia iconica alla John Contable, fatta di campi d’erba, boschi secolari e rovine alla Tintern Abbey, si annidano gli incendi di Turner, la terra desolata di Eliot, la Londra delle V2.

Seamus Heaney, cominciando un saggio memorabile intitolato Englands of the Mind (1976), ricorda quella che appunto Eliot chiamava “immaginazione uditiva”, qualcosa che nella sillaba e nel ritmo si immerge “nel primitivo e dimenticato, ritornando alle origini e riportandone qualcosa”. Heaney parte da lì per parlare della lingua di Ted Hughes e della sua capacità di tuffarsi nel profondo ancestrale, per poi tornare in superficie con frammenti pulsanti di mito. Un’ossessione tipicamente inglese per la propria storia, che comincia con il Mabinogion, la Historia Regum Britanniae, il Venerabile Beda e continua fino a oggi con tutta la cinematografia del “never give up” in cui l’Inghilterra attraversa continuamente la sua “ora più buia” ma ne esce sempre rinata, vittoriosa. Se allora Danny Boyle innesta nella prima parte del suo film immagini della Gran Bretagna bellica, dal Henry V (1944) con Lawrence Olivier a frammenti in bianco e nero di cinegiornali di guerra per cominciare il suo tuffo nell’abisso del mito, è il sonoro che a un certo punto ti artiglia il cervello e fa accapponare la pelle. Sì, lo conoscevo, dice mio figlio, lo usano in certi meme creepy…

Si tratta di una registrazione del 1915 in cui Taylor Holmes legge Boots (1903) di Rudyard Kipling in un falsetto ritmato che diventa sempre più raccapricciante ma che, accompagnando le immagini di repertorio, diventa uno spell arcaico, un dire incantatorio che avvita la storia futura nella spirale del Tempo Remoto. Da qui si può capire che “horror” e “B-movie” sono categorie inutili se si vuole parlare di questo film. Già 28 Days Later (2002) era stato un piccolo, grande terremoto nell’immaginario zombie ma, con quello che è venuto dopo, visto e rivisto, copiato bene e copiato male, tutto l’orizzonte d’attesa si era concentrato sul fatto che Boyle tornava alla regia dopo cinque anni di silenzio. Un silenzio che cercava un upgrade anche tecnico per parlare con linguaggio nuovo e con motivazioni nuove non dell’apocalisse ma della rinascita. Così le facce del prisma che il regista inglese decide di usare sono tre: decostruire i cliché distopici con decine di déjà vu al limite del citazionismo, forzare il dispositivo epico e spingerlo sempre di più verso il fantastico, usare il gore/splatter come esperienza-soglia per generare un crollo delle difese emotive. Per capirlo bisogna seguire la storia, non come riassunto ma come una specie di ekphrasis.

Se non ricordo male, tranne pochissimi flashback, la diegesi è tutta fabula, con una cerniera a metà. Jamie, Isla e Spike vivono nella comunità di sopravvissuti a Lindisfarne. Jamie è il tipico arciere scout senza paura, Spike ha dodici anni e, secondo il padre, è pronto per diventare un uomo, Isla è gravemente malata e sta perdendo la ragione. Un giorno padre e figlio, interpretati da Aaron Tylor-Jhonson e Alfie Williams, che sembrano cloni di Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee in The Road (2009) di John Hillcoat, escono dall’isola e vanno sulla terraferma per il rito di iniziazione del ragazzo, che dovrà uccidere il suo primo “infetto”, uno di quelli grassi e striscianti. Il rituale però si ripete in un crescendo di angoscia e violenza psicologica che Jamie esercita su Spike, perché “più si uccide più diventa facile”. Sulla via del ritorno le cose vanno anche peggio perché uno zombie alpha li sorveglia e scatena contro di loro un’orda di veloci. Rifugiatisi in un vecchio cottage malandato devono passare la notte nel nascondiglio, rinunciando alla bassa marea per rientrare.

Dal tetto sfondato, come sentinelle dalle feritoie di una torre, vedono un grande fuoco tra i boschi. Non è un incendio. Jamie finge di non sapere di che si tratta e, mentre è ancora buio, approfittando dell’inizio della bassa marea, padre e figlio corrono con l’acqua ai polpacci sulla strada che lega la terraferma all’isola, proprio come il treno sulle rotaie sommerse di Spirited Away (2001) di Miyazaki. Il cielo è pieno di galassie e nebulose, un’intera cosmogonia in atto, mentre alle loro spalle l’alpha li insegue correndo instancabile e guadagnando sempre più terreno. Proprio in extremis si salvano, l’alpha viene ucciso e Spike è festeggiato da tutto il villaggio come un piccolo eroe. La festa ha bagliori orgiastici che ricordano le atmosfere da setta di The Village (2004) di M. Night Shyamalan e Midsommar (2019) di Ari Aster, e il rituale si accartoccia e si trasforma in trauma. Spike scopre il padre fare sesso con un’altra donna, Rosie, la maestra, e tutto il suo mondo crolla. Il modello maschile è un modello di menzogna a tutti i livelli, nella narrazione enfatica del padre che, come uno scaldo vichingo, esagera le imprese del ragazzo, nelle omissioni su chi abita la terraferma e sulle cause della malattia della madre, nel tradimento furtivo con un’altra donna. Il ragazzo, ribellandosi, allontana il padre da casa. E qui il film ha una svolta.

Il coming of age progettato dal sistema patriarcale, guerresco, anempatico e mistificatorio è fallito. Adesso è compito del femminile dare una seconda chance al ragazzo. Spike, approfittando di uno stratagemma, fugge dall’isola con la madre malata. Ha infatti scoperto che il misterioso fuoco nella foresta è tenuto acceso da un certo Dottor Kelson, che forse potrebbe curare la madre. Donna e ragazzo iniziano così un The Road alternativo, non meno spaventoso e violento, attraversato però da una profonda bellezza in cui geografia ed emotività dei personaggi si mescolano in un lento crescendo dai tratti fiabeschi. Un punto altissimo del film è quando Isla, sempre più confusa, scambia Spike per il proprio padre e ricorda un giorno d’infanzia quando lui la portò a visitare quella che parecchi anni dopo sarà la rovina arrugginita di Angel of the North (1998), la gigantesca scultura di Antony Gormley, immagine della persistenza dello spirito umano oltre l’effimero delle singole vite. Figlia di suo figlio, Isla diventa allora protagonista di un altro momento topico, una vera e propria Genesi, un archetipo innovatore anche per il genere.

In un treno abbandonato la donna sente dei versi animali, un’infetta incinta sta per partorire. Invece di fuggire per paura del contagio Isla fa quello che nessuno nel film avrebbe fatto e che nessun regista di zombie avrebbe messo in un film: le due donne intrecciano le dita e in un momento di sorellanza che vince ogni dialettica infettiva e di guasto si incontrano, si assistono, uniscono due fragilità diversamente malate per accogliere nel mondo una bambina miracolosamente sana. Dopo Children of Man (2006) di Alfonso Cuarón abbiamo un’altra bambina speciale che incarna un fragilissimo futuro alternativo. Lì, con Isla e Spike, c’è un nuovo personaggio, Erik Sundqvist, un giovane soldato della marina svedese, unico sopravvissuto di un battello NATO che pattugliava le acque britanniche in quarantena. Proprio mentre il soldato sta per sparare alla bambina pensando che sia infetta viene afferrato dall’alpha che, come nella saga di Predator, ama trofei animali e umani decapitati con la spina dorsale ancora attaccata alla testa. Ed è questa la fine che fa il giovane Erik. A quel punto l’alpha, infuriato perché forse la bambina è sua, comincia a inseguire Isla e Spike e sta quasi per raggiungerli, quando ecco un nuovo plot twist.

L’alpha si immobilizza, sedato, come la statua di un iperdotato Green Man. È stato raggiunto dal dardo drogato di una cerbottana, soffiato come un sussurro di morte da un uomo calvo, coperto di tintura di iodio, interpretato dall’ulissiaco Ralph Fiennes. È il Dottor Kelson, la versione “buona” del Colonnello Kurtz di Apocalyspe Now (1979) di Francis Ford Coppola, il film che ha ispirato la carriera cinematografica di Boyle. Kelson accoglie nel suo tempio di ossa Isla, Spike e la bambina, un luogo che celebra la morte e la vita di tutte le vittime del contagio. Migliaia e migliaia di tibie legate assieme ed erette a colonne, e al centro una vertiginosa piramide di teschi. Un luogo che trasuda più profondità antropologica che senso del macabro, un’oasi temporale in cui si può sostare contemplando con sguardo equidistante la vita e la morte. Kelson spiega la genesi del luogo: da ventotto anni raccoglie cadaveri e pratica una sorta di escorporazione rituale bollendoli, come si faceva con i re nel Medioevo. Le ossa, ripulite dalla carne, vengono in qualche modo preparate materialmente e semanticamente a una nuova funzione, rituale e sacra, narrativa e celebrativa, un monumento di preghiera e memoria. Questa sorte tocca anche alla testa del soldato Erik che, una volta ripulita, tenuta in mano con gesto amletico, fa dire a Kelson “povero Erik” proprio come lo shakespeariano “Alas, poor Yorick”. Un memento mori, dice Kelson a Spike, ma anche un memento amoris, perché tutti siamo destinati a morire, ma nel breve tempo concesso siamo chiamati ad amare, più che si può.

Il duplice motto si incarna nella sequenza più sconvolgente e straziante del film, un momento che in platea ha fatto piangere un po’ tutti, dai vecchi sentimentali come me ai ragazzi più scafati. Kelson diagnostica a Isla un cancro terminale e la accompagna nell’ultimo passo, non come un Dottor Morte ma come un Medicine Man in bilico tra il buio del vecchio mondo e la luce del nuovo. Spike viene sedato da un dardo leggermente drogato, Isla gli affida la bambina e poi si incammina tra le colonne d’ossa dove la raggiunge un dardo con una dose letale di morfina-xylazina. Kelson la scorta nella duplice notte e all’alba ritorna col suo teschio, che affida a Spike perché lo metta in cima alla piramide. Lì Spike dice addio alla madre, con una tenerezza che riconcilia la carne dei vivi con il mondo delle ossa, non più segno di morte ma di pietas e di eterno ritorno. Infine, con la bambina in un cestello della spesa che serve da culla e che cita il supermercato di Dawn of the Dead (1978) di Romero e il carrello della spesa in The Road di McCarthy, il ragazzo fa ritorno a Holy Island, ma per ripartire subito, da solo.

Di fatto non entra neanche nella zona fortificata, lascia la culla al cancello d’ingresso con un biglietto per il padre Jamie. Poche, scarne parole per chiedergli di non cercarlo e di prendersi cura della bambina, che si chiama Isla, come la madre, come la moglie, una seconda occasione per l’uomo per “essere buono” con lei, e una seconda occasione per l’umanità, perché una bambina sana nata da un’infetta è quasi certamente la cura dal contagio, quello virale, in quanto portatrice sana, e quello ideologico, in quanto immagine del superamento di ogni dialettica identità-alterità. Così Spike se ne va per le Terre Selvagge come un piccolo Hobbit cresciuto dentro e il film finisce con un incontro surreale. Ai piedi di un muro di macigni che sbarra una strada come una fortificazione arcaica, il ragazzo incontra Jimmy e il suo branco da Arancia meccanica, tutti biondi come elfi al Fosso di Helm e ispirati al personaggio di Jimmy Savile. In una “gioiosa” orgia splatter la gang massacra gli infetti al ritmo di una versione death metal della sigla dei Teletubbies (1997-2001) chiudendo ad anello il film che era cominciato con un flashback di ventotto anni prima: un gruppo di bambini biondi davanti a una registrazione dei Teletubbies, l’arrivo degli infetti, schizzi di sangue sullo schermo… Una generazione di killer demenziali partorita dal programma per bambini più demenziale di sempre.

28 Years Later di Boyle, come Interstellar (2014) di Nolan, continua a lievitarmi dentro. Vorrei spiegare perché e forse posso farlo dicendo che il giorno dopo averlo visto con i miei figli sono tornato a vederlo da solo. Ho notato molte più cose e ho potuto concentrarmi sulle scelte tecniche: il montaggio è iperdinamico, con tagli rapidissimi, una specie di paratassi epica, poi, come era accaduto in 28 Days Later che aveva mescolato riprese in 35mm, 8mm e videocamera digitale a bassa definizione, l’ultimo film di Boyle-Garland è un mixed media che utilizza principalmente iPhone 15 Pro, spesso in time-slice, droni con videocamera 6K e fotocamere Panasonic per filmare in infrarosso, oltre a una massiccia postproduzione digitale per enfatizzare ombre, colori e grana. Un aspetto che dovrebbe interessare più che altro gli specialisti ma che in realtà spiega qualcosa di molto più generale, una “mitoscopia” che, affidata alle nuove tecnologie, riesce a scavare per immagini negli archetipi più basilari della nostra specie, inventando un nuovo genere che potremmo definire “realismo fantasy”. 28 Years Later, come Interstellar, non è un film distopico, non è un horror antropocenico, è un gesto rabdomantico che fa sgorgare coraggio e forse speranza proprio nel cuore della disperazione più selvaggia. Un Signore degli Anelli settant’anni dopo, dedicato alle Generazioni Z e Alfa.