Carmelo Bene, l’asino, l’estasi

Stordito dopo aver letto 1699 pagine, meno 59 di due introduzioni, il suo merito mi appare quello di aver sempre navigato verso l’Ignoto. Le maiuscole sono ineliminabili quando si parla di un esploratore dell’Assoluto come Carmelo Bene, ritratto dal vivo nei suoi quasi quarant’anni di provocazioni artistiche in Si può solo dire nulla. Interviste, a cura di Luca Buoncristiano e Federico Primosig. Pubblica questo volumone ponderoso il Saggiatore, che più o meno un anno fa dedicava un altro libro all’artefice salentino (non solo attore né regista né autore: artefice si definiva), meno voluminoso ma potentemente denso, Oratorio Carmelo Bene di Jean-Paul Manganaro (ne scrivevo qui). Là si leggevano queste parole, a proposito del teatro filosofico, esperienziale, di Bene: “Tutto questo va contro il teatro encratico (la rappresentazione corrente, ‘di stato’ – ndr) attuale il quale è ormai, a causa delle proprie specializzazioni interne, null’altro che una delle tante amministrazioni riproducenti la banalità del quotidiano […]”. Manganaro ricorda come Carmelo avesse decretato la necessità di chiudere i teatri, luoghi della ripetizione dove “gli interpreti singhiozzano la fissità di un testo imposto dai registi e dal potere delle strutture, e, costretti alla mimesi – anche quella detta distanziata –, non pervengono mai alla sublime libertà ‘recitante’ propria di Bene”.

Il libro delle interviste dà le vertigini, partendo dagli inizi, nelle amate-odiate “cantine”, passando per il cinema, indi per i grandi palcoscenici, poi per i ‘concerti’ e l’enunciazione della morte dell’attore sostituito dalla “macchina attoriale” e dal canto parlato, per chiudersi sugli ultimi anni, vissuti tra la sua casa romana carica di velluti e tenebre e il palazzetto di Otranto, con un’ultima conversazione in cui parla di un omaggio a Elvis Presley per una rassegna musicale.

Nei primi anni intervistatori sospettosi o dichiaratamente astiosi lo bollano come provocatore, come giovanotto con “un cervello in cui si agita un magma disordinato e caotico di idee non troppo bene assimilate” (Ruggero Guarini). In realtà essi vedono sconvolte da lui le proprie certezze sul teatro, e riferiscono cose inesatte, calcando sugli elementi di cronaca nera, come la minzione sul pubblico che avrebbe compiuto in Cristo 63, un argomento di ‘scandalo’ giornalistico che ritornerà fino alle interviste degli ultimi anni e che lui continuerà a smentire, come la scelta di andare nelle cantine, sostenendo che semplicemente erano gli altri luoghi, quelli istituzionali, che non lo volevano. Viene assimilato all’avanguardia e lui continuerà a ribadire, negli anni successivi, che con quella non ha niente a che fare, perché lui è fuori del tempo, non indietro, nel passato, nella tragedia che si acquieta nella catarsi, e neanche in fughe in avanti senza seguito, come le avanguardie.

Viene, a percorrere queste pagine, che non contengono neppure tutte le interviste rilasciate alla carta stampata, un senso di saturazione. Si vorrebbe a un certo punto che i curatori avessero sfrondato, eliminato le intervistucole per le presentazioni locali degli spettacoli, che si fossero concentrati solo sulle conversazioni più significative, che pure sono riportare.

Eppure è proprio questa vertigine di pieno, di troppo, che rende efficace il volume. Appare una personalità “eroica”, come lui stesso si definisce, consapevole di stare esplorando, contro tutti i fraintendimenti, territori ignoti. Combatte una guerra feroce agli inizi, ma comunque senza esclusione di colpi anche dopo, con la critica, con quelli che chiama “gazzettieri” (sfida a duello Franco Cordelli), incapaci di compiere atti critici effettivi, ossia, di spostare il proprio punto di vista per entrare nella sua opera, nelle opere. E sono proprio quegli articoli più brevi, in cui ripete cose più o meno simili all’esasperazione, un valore aggiunto: mostrano anche il localismo e spesso la miseria, piena di pregiudizi, del nostro giornalismo, che tende ad abbassare sempre il punto di vista, a ridurlo al mediamente noto fino all’esasperazione.

Carmelo non ha dubbi: si riconosce in “frate Asino”, san Giuseppe da Copertino, un santo della sua terra, il Sud del Sud dei santi, il mistico seicentesco che si solleva in volo quando va in estasi. Rifiuta la critica, il pubblico, lo spettacolo, i testi, la ripetizione, il teatro corrente; proclama, molto tempo prima che avvenga, che il Ministero del Turismo e dello spettacolo debba essere abolito, e che le produzioni teatrali debbano essere detassate (questo deve ancora avvenire). Proclama: “Non sono nella storia, sono nel Vuoto, nel Fuori. Mi interessa più il corpo e come liberarmi dal corpo”.

Sulla scia di Artaud, ma con piglio personalissimo, afferma che il teatro deve essere totale, presenza che equivale all’Assenza, al Vuoto, all’annullamento del risaputo, atto assoluto che si dà in quel momento di simbiosi totale tra scena e pubblico (e perciò afferma che gli spettatori vanno aboliti). Vuole che il teatro sia ricerca, e in questa direzione, senza obblighi di rappresentazione pubblica, imposta la direzione della sua Biennale (1988-1989), attaccatissima da critica e istituzioni, fino alle sue dimissioni, proprio perché sviluppatasi in seminari chiusi (ma, giustamente, obietta che lo statuto dell’Ente non parla di rappresentazioni, ma di ricerca).

Si spinge allo smontaggio e alla ricreazione dei testi per farli rivivere in scena con la sua attorialità che guarda alla presenza assoluta e alla tecnologia ma pure al grande attore del passato, a Zacconi, a Moissi, a Benassi, e pure ai guitti della Compagnia Doriglia-Palmi, specialisti in drammoni e in storie di santi, a Roma, dalle parti del Vaticano.

Il critico per lui, come per Wilde, deve essere un artista, rivivere nell’opera d’arte e farla rivivere, e trova che pochi ce ne siano di questa caratura.

Esplora il cinema, sospendendo l’attività teatrale per alcuni anni a ridosso del 1968, per poi tornare sui palcoscenici, questa volta dei grandi teatri, anche per i debiti accumulati con le sue pellicole fatte di migliaia di inquadrature, di continui cambi del punto di vista, di instabili visitazioni dell’ignoto. E sperimenta, qualche anno dopo, il mezzo televisivo, sia dando nuova forma ad alcune opere già portate in teatro sfruttando le specificità tecnologiche del mezzo, sia trasformandosi in antesignano degli ospiti guru della televisione, provocando in Uno contro tutti al Maurizio Costanzo Show.

Mentre il maggior numero di intervistatori come una giaculatoria ripetono negli anni le stesse domande, le stesse litanie, lui corre avanti. In Francia incontra Deleuze, Klossowski e altri intellettuali. Il suo teatro totale diventa canto, concerto, un’esperienza elettrica, che passa per la pelle, contagia attraverso le terminazioni nervose, annulla il Senso e lo trasfigura attraverso la phonè, trasforma il repertorio, e anche la scrittura di scena, in avvenimento che coinvolge totalmente. “Il teatro deve farsi canto” dice da qualche parte, molto prima di teorizzare la macchina attoriale, il corpo che svanisce nel fantasma vivente della voce moltiplicato dai watt, molto prima del Manfred di Byron-Schumann del 1978, molto prima di puntare su apparati tecnologici di riproduzione del suono raffinatissimi, potentissimi, costosissimi, che trascinano le platee nelle pieghe più fragorose e sottili del dire, “da un dentro a un altro dentro”, portando in veri e propri viaggi estatici. “L’elettronica, Verdi e Puccini l’avrebbero usata” dice altrove. E ricorda Tiresia, l’indovino cieco dell’Edipo re: “Parlare non può più ma cantare parole incomprensibili”.

Con “una dolcezza al cianuro”, definendosi il “Cassius Clay del teatro” sposta spesso l’interlocutore sullo sport, sul calcio, su Falcão e van Basten; si fa inseguire da intervistatori per alberghi e ristoranti; dà appuntamento nel suo sacrario romano e non riceve mai prima di mezzogiorno, perché l’insonnia gli divora le notti.

C’è tanto colore in queste interviste, ma anche una bella descrizione di una sfida a fare un teatro senza spettacolo, con la coscienza che viviamo in quella società che Guy Debord ha così ben tratteggiato, come ricorda nella sua introduzione Federico Primosig:

Per trattare il rapporto che Carmelo Bene ha avuto con i media e con il ‘mezzo’ intervista in particolare, vorremmo approcciare il suo lavoro attraverso la lente della società dello spettacolo e della sua capacità omologante, che per Pier Paolo Pasolini conduce a una vera e propria mutazione antropologica. Parliamo di un’omogeneizzazione delle culture che erode le particolarità a favore di una medietà diffusa, che Carmelo Bene non rinuncia a stigmatizzare, per esempio in un’intervista del 1976, facendo riferimento esplicito a piani politici e industrial-turistici che stavano compromettendo alcune caratteristiche peculiari del Sud Italia.

Si sente il suo amico Pasolini alitare dietro le spalle, ma anche il suo Sud del Sud dei santi, e quel gusto per lo scandalo, per la parola capace di generare atti, di smuovere le coscienze, le intelligenze, le sensibilità e i corpi.

Il libro divide in quattro parti questa straordinaria esistenza e questo eccezionale percorso artistico: “Gli anni di galera. 1963-73” (Le cantine e il cinema); “Il grande teatro. 1973-1982” (Dal grande attore alla stagione concertistica); “Il teatro senza spettacolo. 1983-1993” (La phonè, la macchina attoriale e la Biennale); “Le suite impossibili. 1994-2001” (Il ritorno e il classico).

In un’intervista a Red Ronnie, quella che è stata la sua compagna di scena e vita per circa vent’anni, Lydia Mancinelli, così parla di lui: “Io credo che soprattutto lui si senta un morto. Un sopravvissuto, un postumo, qualcuno l’ha definito. Non è allegro essere Carmelo Bene, per niente. Se ci pensi… a me fa una tenerezza, una pena infinita”. Eppure, l’impressione è che questo postumo, questo morto al proprio presente, giochi continuamente, per fare da levatrice, con la grande, irriducibile arte, allo spirito del tempo, per cercare di capire se esiste uno spirito del tempo attraverso apparenti paradossi e continue sfide, provando a svecchiare, a rendere la vita un po’ meno finta.

Una delle sue massime provocazioni è il titolo del libro che descrive la Lectura Dantis del 1981 dalla Torre degli Asinelli a Bologna: Sono apparso alla Madonna. Alla Madonna folla, rapita, per le strade del capoluogo emiliano, dalla voce della sua figuretta ritagliata nel buio che, accompagnata da musiche di Salvatore Sciarrino, penetra in vie, vicoli, piazze, slarghi e piazzette del centro, portando con migliaia di watt e molti diffusori e ponti radio nel sogno del viaggio dantesco, dallo sprofondamento in un inferno di clamori e spezzature di voce alle armonie vocali del paradiso. Un atto civile, per ricordare la strage alla stazione di Bologna dell’anno prima, senza tautologie politiche né dichiarazioni di buoni sentimenti, accompagnato, naturalmente, da polemiche partitiche e sulle economie, interviste, dichiarazioni contro e a favore.

Carmelo ha sottratto il teatro allo spettacolo, combattendo cabarettisti, fini dicitori, registi tiranni e bolsi, attori funzionali e codardi, funzionari dello spettacolo di stato, contrastando senza sconti il tira-a-campare dell’ambiente con il ‘depensamento’, sottraendo l’arte scenica alla Volontà e al Desiderio, come nota il suo amico e biografo Pier Giorgio Giacchè in una delle ultime interviste.

L’ultimo Carmelo è “più un angelo che un invasato: pacato, un tantino malinconico, spiritoso, presente, se necessario sferzante” (Goffredo Fofi). Appare concentrato e austero, monacale in certi ritratti, separato dalle bolge della cronaca.

Antonio Gnoli gli chiede di precisare l’idea dell’attentato al pensiero, e lui risponde:

Bisogna essere minoranza per sparare al pensiero, trasformarlo in depensamento. La minoranza cui mi riferisco è quella stessa di cui parla Deleuze quando scrive che i veri grandi autori sono i minori, gli intempestivi, coloro che non interpretano il loro tempo. Teniamoci lontani dal nostro tempo, lontani da questo sociale che ci frana addosso come una montagna di nulla. Non ne posso più del sociale, della politica gestita dai partiti, delle masse, ovvero delle plebi che sono al potere sotto forma di opposizione, ma non sono più minoritarie. Dov’è l’indolenza del Sud, il Sud dei santi come lo chiamo io? Ciascuno dovrebbe avere dentro di sé il proprio Sud, il proprio sottosviluppo. Ma quell’indolenza è sempre stata fraintesa. Prima dell’avvento del pattume televisivo nessuno si vergognava di essere povero e il rifiuto del lavoro era un bel lusso. Oggi si rivendicano solo posti al sole e degradazione.

Molti teatranti sono dimenticati quando i loro corpi e le loro voci sono tolti di scena dalla morte. Carmelo no, perché sconcerta, perché morde ancora.

Sebbene egli abbia affermato che l’unico momento vitale sia quello che si vive sul palcoscenico, togliendo di scena i testi, esplorando Altro, l’Ignoto, i documenti raccolti nel libro “intorno a Lui” provano a ricrearne la personalità, lo scandalo, la pietra d’inciampo per la nostra cultura della sua opera assente.

Alla fine ci piace chiamare lui, Carmelo, “frate Asino” e “boccaperta”, come Giuseppe Deso da Copertino: riconoscendolo come un mistico che volle disfarsi della cultura, farsi ‘analfabeta’ per volare sulle teste stupite.

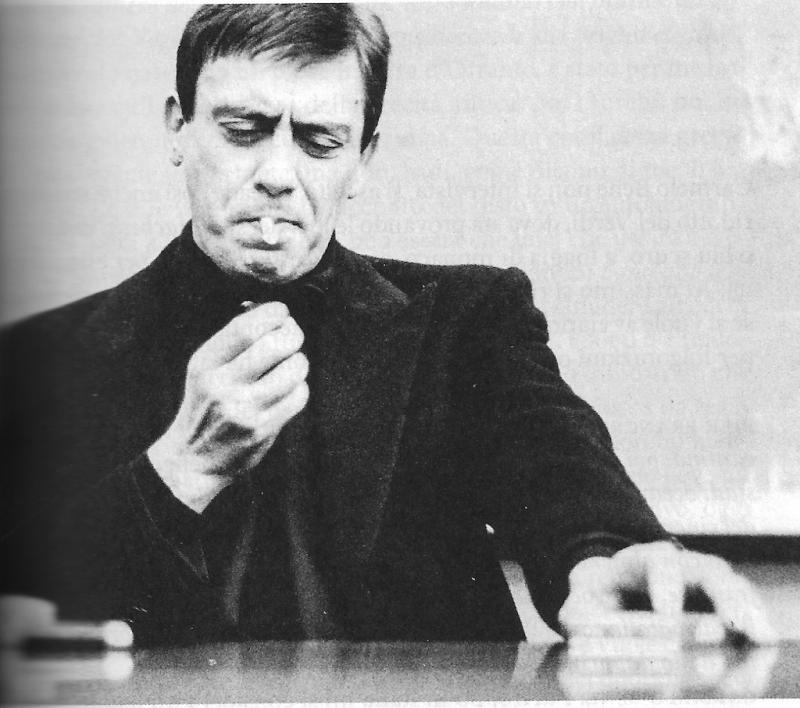

Le fotografie che corredano l’articolo sono tratte dal libro. La copertina riproduce un’illustrazione di Felix Petruška.

Carmelo Bene, Si può solo dire nulla. Interviste, a cura di Luca Buoncristiano e Federico Primosig, il Saggiatore, pagine 1730, euro 65.