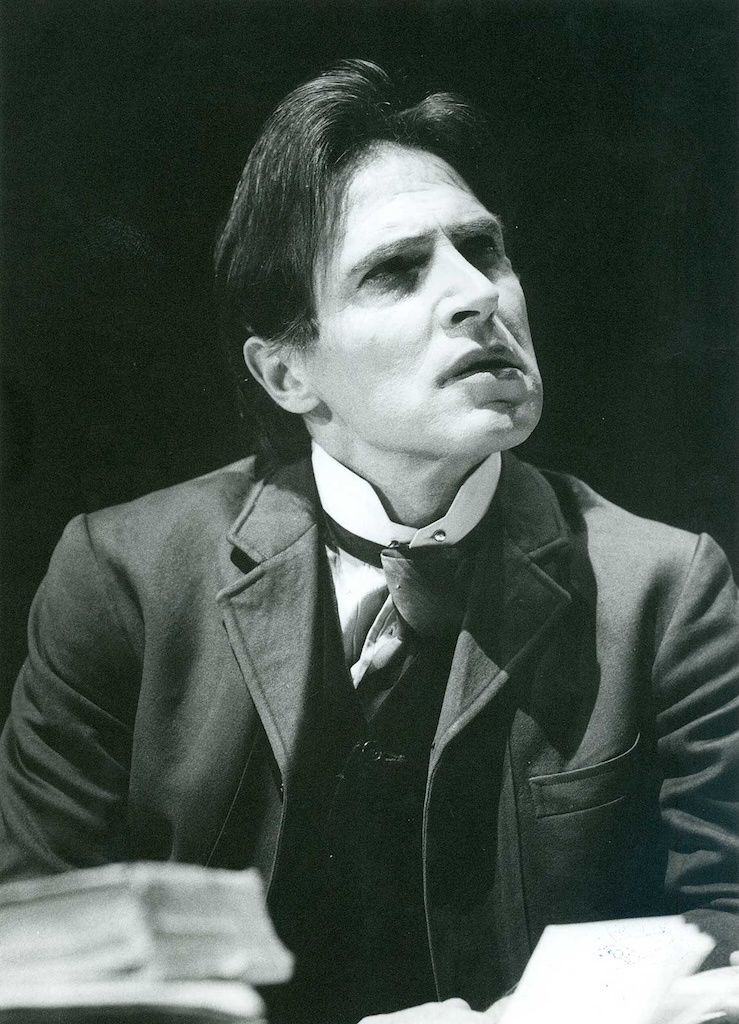

Carlo Cecchi, riottoso figlio del palcoscenico

“Io non faccio parte del teatro italiano” diceva Carlo Cecchi a Claudio Meldolesi in una conversazione riportata alla fine dei Fondamenti del teatro italiano (Sansoni 1984). I due erano amici, avevano frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica negli stessi anni. Turbolento era stato il percorso accademico dell’attore fiorentino scomparso venerdì, che oggi avrebbe compiuto ottantasette anni.

“Cecchi è un grande attore perché odia il teatro” aveva scritto di lui in Falbalas (Garzanti 1995) un altro amico, Cesare Garboli, che in un articolo di critica teatrale del 1975, Cecchi prima maniera, aveva ricordato come l’attore avesse studiato a fondo Eduardo De Filippo e il suo teatro, che sembra basarsi sulla rinuncia al mondo, sul morire per sopravvivere “ogni sera sotto la luce dei riflettori”, prendendo dal maestro napoletano “l’estrema parsimonia dei mezzi espressivi e quei lunghi silenzi scenici, quelle prolungate pose immobili, simili a interrogazioni senza risposta, che stabiliscono fra attore e pubblico una sorta di ilare incantamento ai limiti dell’assurdo”. E aveva osservato, sulla recitazione di Cecchi: “porta nel suo mestiere lo scetticismo di un’indole sognatrice e disincantata, ironica e disillusa […] Si direbbe che Cecchi, col suo Granteatro, voglia celebrare il teatro come una realtà d’altri tempi: come una favola, come una lontana idea irraggiungibile”.

A Carlo Cecchi, “capocomico del Granteatro di Roma (la sigla è di Elsa Morante)” scriveva ancora Garboli, stava stretta l’avanguardia, nella quale pure molti a metà degli anni settanta lo rubricavano, accanto a quegli altri grandi della scena che erano Carmelo Bene, Carlo Quartucci, Leo de Berardinis: ultimo a scomparire di una generazione che ha improntato, spesso senza eredi, la scena attuale.

Con l’ultima citazione da Garboli abbiamo quasi completato anche la costellazione dei numi familiari dell’attore morto venerdì: di Elsa Morante fu intimo, esecutore testamentario, e interprete di un testo teatrale contenuto nel Mondo salvato dai ragazzini (Einaudi 1968), La serata a Colono, con la regia di Mario Martone (altro nome imprescindibile) in cui era un Edipo immobilizzato, bendato, con la vista insanguinata, legato a una barella.

Goffredo Fofi l’aveva intervistato all’inizio della sua carriera, nel 1974, raccogliendo parole che lo facevano tornare all’ottocentesco, pulcinellesco, Petito “come rapporto con un teatro fuori da quella ‘tradizione’ melodrammatica-veristico-naturalista che, grazie soprattutto all’intelligentissimo lavoro della triade Costa-Strehler-Visconti è più o meno il canone dell’attore italiano”: devozione e irritazione. E più avanti, quella ricerca sulla recitazione e sull’attore gli faceva enunciare la necessità di uscire dai circoli ristretti della sperimentazione per cercare, magari attraverso il dialetto, un rapporto vero, aperto, con gli spettatori, spesso in luoghi altri rispetto alle sale convenzionali, nelle case del popolo e in altri luoghi ‘popolari’ (eravamo negli anni settanta; l’intervista di Fofi è contenuta nel primo volume di L’avanguardia teatrale in Italia di Franco Quadri, Einaudi, 1977).

Meldolesi, Eduardo, Garboli, Morante, Martone, Fofi: un tessuto culturale ricchissimo contribuiva a costituire la natura d’attore di Carlo Cecchi. E a quei nomi sarebbero da aggiungere quelli di suoi sodali, da Toni Bertorelli, Paolo Graziosi, Anna Bonaiuto, Angelica Ippolito agli scenografi Titina Maselli e Sergio Tramonti, e di attori che con lui sono cresciuti, Arturo Cirillo, Valerio Binasco, Iaia Forte, Spiro Scimone, Francesco Sframeli e altri.

Carlo Cecchi era un riottoso figlio del teatro, in cerca di innaturale naturalezza; lo ammiravamo caracollante su un palcoscenico a cui sembrava continuamente volersi sottrarre per ritrovare – non si sa dove – qualcosa di simile alla vita. Ne ammiravamo il distacco, sorridente sotto i baffi, l’algida fragile sicurezza, a momenti disperata a volte ironica.

Ci mancherà molto col suo sempre presentissimo negarsi alla necessaria finzione della recita.

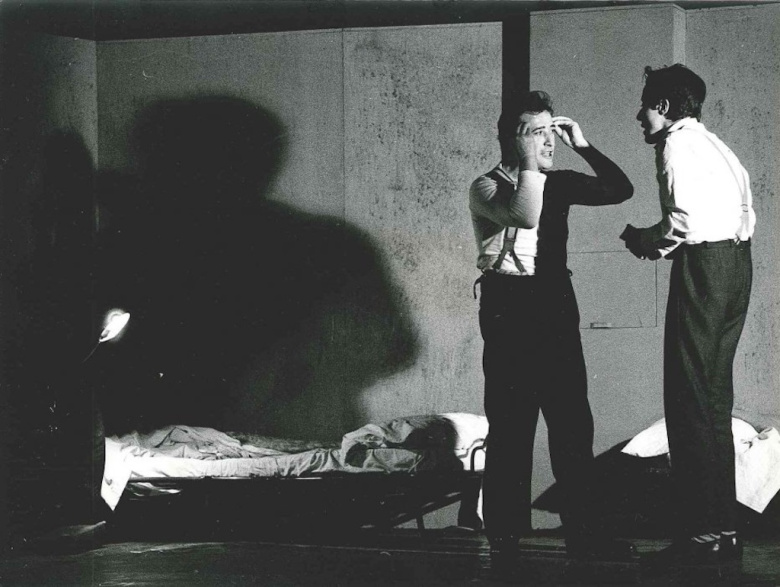

Aveva fondato alla fine dei mirabili anni sessanta il Granteatro, ispirandosi, ma solo in parte, al Living Theatre, cercando di far dialogare Majakovskij, Brecht e soprattutto il Büchner di Woyzeck con Napoli e la sua teatralità, quella di Petito, Scarpetta, Eduardo, per il quale recitò nel Monumento e in altri testi, e pure quella della sceneggiata. Cercava una lingua per l’attore italiano, vera, come vero può essere il teatro, fuori dalle convenzioni dominanti. Perciò era continuamente dentro e fuori dal teatro.

A Firenze ottenne, a partire dal 1980, la gestione di uno spazio storico, l’antico Niccolini, a due passi dalla cupola del Duomo. Là andavamo, prendendo il treno da Bologna, quando ancora la notte si poteva ritornare a casa, per vedere soprattutto i suoi Pinter e i suoi Molière, nei quali cementò l’amicizia con Garboli, chiedendogli, poi, di tradurre alcuni testi e soprattutto Tartufo, accogliendone la lettura originale, che rovesciava i termini della questione: ipocrita non era il protagonista, ma la società che lo circondava, che lui, in qualche modo, psicanalizzava, rivelava. Ma ricordiamo soprattutto un Borghese gentiluomo con l’orchestrina e le musiche, così come doveva essere rappresentato all’epoca dello scrittore francese, e un cinico Don Giovanni. E Il compleanno di Harold Pinter, autore quanto mai a lui consentaneo, con i suoi misteri, i suoi silenzi, il suo senso di minaccia, di oppressione metafisica, ma soprattutto umana. Molte altre regie pinteriane avrebbe firmato, da Il calapranzi per la coppia di ‘marginali’ Santagata-Morganti, e più avanti La serra. Ma come dimenticare testi che sembravano essere stati scritti in secoli passati proprio per lui, con il loro sorriso beffardo, con il loro gioco di distacco dal turbine delle cose, che alla fine comunque travolgeva: il Misantropo, ancora Molière, Leonce e Lena, ancora Büchner.

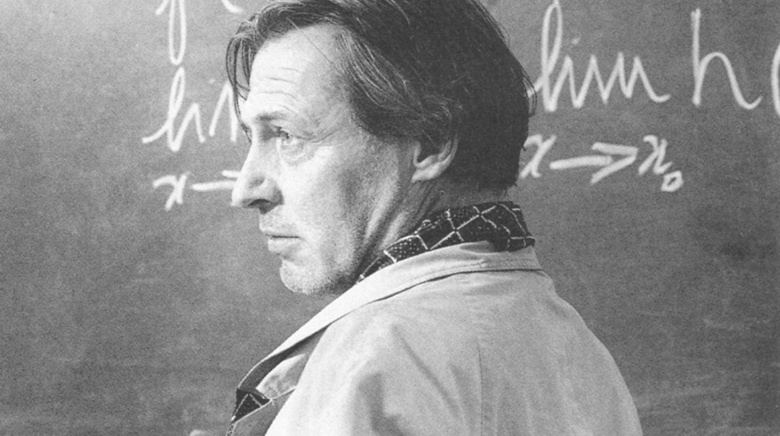

Cecchi e Martone. Fu il regista napoletano a portarlo sullo schermo, nell’indimenticabile Morte di un matematico napoletano (1992): gli affidò il ruolo di Renato Caccioppoli, che sembrava cucito perché Cecchi lo indossasse, con il suo disincanto, la sua colta, disperata bohème, capace di giungere fino alla deriva estrema (poi vennero molti altri film, con Ricky Tognazzi, Bertolucci, Özpetek, Pupi Avati, Pietro Marcello…).

Per Martone Cecchi portò al Teatro di Roma, a inaugurare – se ricordiamo bene – quello spazio nuovo che fu India, contrastatissimo dall’establishment teatrale che aveva visto la direzione del regista proveniente dall’esperienza di Teatri Uniti come un’intrusione. Cecchi arrivò con la trilogia shakespeariana realizzata in un altro luogo ‘fuori’, il teatro Garibaldi di Palermo, all’epoca una sala mai finita e abbandonata, sfruttata proprio per quel suo fascino di confine tra realtà e finzione. Arrivarono Amleto, Sogno di una notte di mezza estate, Misura per misura, con quella nidiata di freschi attori che abbiamo ricordato e con lui che, col suo eterno distacco, troneggiava, scavando i testi senza retorica.

Con Martone ,oltre che il protagonista di Serata a Colono, fu Tiresia nell’Edipo re, il primo grande spettacolo del regista in quei pochi anni all’Argentina, un Edipo re ambientato nella platea svuotato dalle sedie, con il popolo rappresentato da un gruppo di migranti, sempre se non ricordiamo male. E prima ancora, nel 1995, era stato Hamm in un clamoroso Finale di partita di Samuel Beckett, con Binasco a muoverlo sulla sedia a rotelle in un paesaggio post-apocalittico, uno spettacolo che si può ancora rivedere nel video girato da Pasquale Mari.

Alla fine, dal 2003 aveva diretto Marche Teatro, andando dentro Pirandello, con un nevrotico Enrico IV, con un Sei personaggi in cerca d’autore quanto mai consanguineo con la sua continua ricerca tra le tavole del palcoscenico, sui meccanismi forti della comunicazione o della distanza teatrale. E andrebbe ricordato un vecchio L’uomo, la bestia e la virtù (1976) tutto recitato dietro mezze maschere.

E poi non si possono dimenticare i suoi Bernhard, Claus Peyman compra un paio di pantaloni e viene a cena con me e Ritter, Dene, Voss, magnifiche, ossessive strutture verbali fatte apposta per il suo distaccato dolore, per la sua wittgensteiniana partecipazione mai complice, apparentemente mai coinvolta.

Ancora aveva affrontato la poesia scabra e barocca di Koltès con Nella solitudine dei campi di cotone (si può ancora sentire su Radio 3), quindi Sik Sik, l’artefice magico una farsa di Eduardo De Filippo, dando corpo a un personaggio insieme ridicolo e dolorante come il finto mago messo a nudo.

I titoli da ricordare sarebbero tanti, fino all’ultimo con cui ha girato, prodotto per il Teatro Franco Parenti, La leggenda del santo bevitore, da Joseph Roth. Un disfacimento: umano e di un’epoca, attraversato con quella sua perenne coscienza di precarietà delle cose, di fine di un mondo, forse quello del teatro, forse quello del Novecento, camminando in bilico su un precipizio, anche alcolico, verso non si sa quale caduta o quale volo.

L’ultima fotografia, di Francesco Bozzo, raffigura Carlo Cecchi in un momento di La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth.