1972: OLTRE l’umano, nel gelo delle Ande

Sul fondo della scena il relitto di un aereo. Sembra quello che nella mia città, Bologna, possiamo vedere nel Museo per la memoria di Ustica, quello del DC9 dell’Itavia abbattuto in un’azione di guerra in tempo di pace nel giugno del 1980. Lamiere deformi, lamiere che non hanno protetto le persone trasportate. Ma siamo altrove: tra le nevi della Cordigliera delle Ande, tra ottobre e dicembre del 1972. Però le lamiere ammaccate sembrano le stesse, come sono simili le valigie con i poveri resti delle persone cadute. Erano, quelli di cui parla lo spettacolo, i ragazzi di una squadra di rugby uruguaiana, con loro amici e familiari in volo verso il Cile per una partita. Il 13 ottobre del 1972 il loro volo, un aereo militare, precipitò: dei quarantacinque passeggeri se ne erano salvati, all’arrivo dei soccorsi, solo sedici.

Ben presto dopo la caduta si persero i contatti con i sopravvissuti. Ma il caso fu riaperto quando due dei dispersi arrivarono ad avvisare il mondo, dopo un lungo cammino a piedi tra monti, crepacci, neve, ghiaccio, slavine, che c’erano vari scampati al disastro. E che essi, per sopravvivere, una volta terminati i viveri, si erano cibati di parti dei corpi dei compagni morti.

Lo spettacolo OLTRE di Fabiana Iacozzilli, presentato in prima nazionale al teatro Vascello di Roma per Romaeuropa Festival, racconta quella storia, con la drammaturgia di Linda Dalisi. La regista e la scrittrice nello scorso febbraio sono volate in Uruguay per raccogliere materiale e testimonianze degli ormai anziani sopravvissuti alla sciagura e di parenti e amici che parteciparono all’ansia per quella scomparsa. Hanno visitato il campo di rugby dove la squadra si allenava, hanno sentito il parere di fan dispersi in tutto il mondo, sono entrati nel museo dedicato a questa storia e nella cella frigorifera che ricostruisce la temperatura nella quale gli scampati vissero per settantadue giorni, un luogo nel quale si staziona per settantadue secondi, per avere il senso del freddo e della situazione estrema nella quale si trovarono tanto più a lungo coloro che si erano salvati.

Ci sarebbero gli estremi per uno spettacolo di teatro documentario, con video, ricostruzioni e tutto il resto che va di moda nelle scene teatrali, impegnate a cercare di sopravvivere nel nostro mondo mediatico utilizzando gli strumenti della comunicazione più diffusa e impegnandosi, in modo a volte esteriore, nelle grandi questioni del mondo.

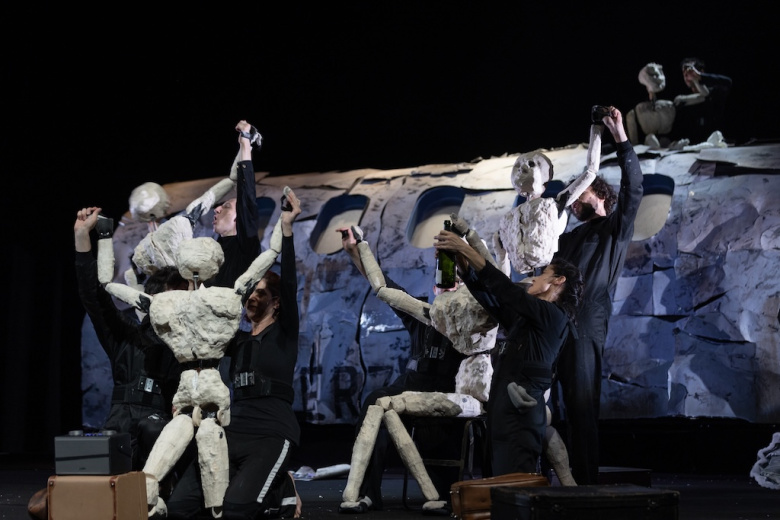

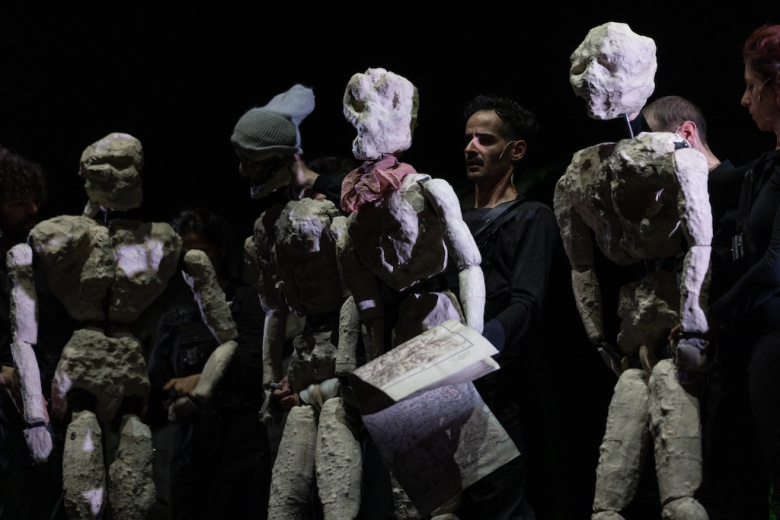

E invece non c’è neve, non ci sono video in questo spettacolo. Iacozzilli rende protagonisti della storia alcuni puppets, fantocci costruiti da Paola Villani e animati da concentratissimi manovratori in tute scure: Andrei Balan, Francesco Meloni, Marta Meneghetti, Giselda Ranieri, Evelina Rosselli, Isacco Venturini, Simone Zambelli. Queste controfigure dell’umano sono molto diverse da quelle dello spettacolo che ha rivelato questa regista che lavora da molti anni, La classe, dove il viaggio di memoria nell’infanzia, e in una scuola autoritaria, era realizzato con figurette che simulavano bambini, con le loro fattezze e i loro vestitini. Solo simulavano: perché la marionetta, la figura, è di per sé un’astrazione dalla realtà, uno scavare dentro di noi e mostrare delle essenze, più o meno rigide, più o meno mobili, capaci comunque di cogliere e far cogliere con i mezzi dell’immaginazione la realtà, magari per spostarla un po’ più in là di quello che è.

Questa volta l’effetto ghiaccio, l’effetto neve, è affidato tutto ai puppets: snodabili, bianchi, di un materiale che dalla platea sembra cartapesta lasciata grezza, con grandi occhiaie che rivelano la sofferenza, quel dimagrimento, quello sciogliersi dei corpi nel gelo di cui parlano le testimonianze e che viene rievocato nel testo. Quei puppets sono mossi dagli animatori con un amore che mostra tutta la fatica della loro situazione. I morti sono accumulati in un angolo; alcuni degli scampati si difendono sotto una coperta termica; altri cercano i cibi salvati dal disastro, poche cose, tavolette di cioccolato, liquori… Per proteggersi dal freddo si rifugiano nella fusoliera dell’aereo, si stringono l’uno all’altro. Cercano nelle valigie il “profumo di casa”, lontano, forse perduto per sempre. Si guardano intorno in cerca di vie di salvezza e si scoraggiano, vedendo solo neve e neve, rappresentata dai loro stessi bianchi, informi, deformi corpi. Provano a segnalare la loro presenza ad aerei che passano alti in cielo, ma non vengono notati. Trovano una radio, ma il segnale è disturbato e flebile e non riescono a trasmettere l’SOS. Quando decidono, per sopravvivere, di nutrirsi dei corpi dei compagni defunti, lo fanno con pudore di tragedia greca, chiudendosi dentro l’aereo, non senza aver tentennato perché quei resti sono quelli dei parenti, degli amici. Una valanga peggiora la loro situazione, ma dà anche lo stimolo per provare a uscirne e cercare una strada verso la vita.

L’azione dei puppets, quasi rituale, tanto da risultare magica con tutto quel bianco e quella snodata lentezza, è accompagnata da registrazioni sonore delle interviste realizzate in Uruguay a sopravvissuti e parenti, con le traduzioni dallo spagnolo proiettate sul fondo della scena. Scorrono alcune regole del rugby: il suo essere un gioco di grande solidarietà di squadra; quello che succede a chi cade a terra, che diventa “erba” calpestabile dagli avversari e che i compagni devono proteggere; i “terzi tempi”, momenti di festa e convivio tra compagni e rivali. Tutto il testo è fatto di scritte e di audio, così che questo spettacolo lavora su due livelli ugualmente di forte presa immaginale: la marionetta e il sonoro. Nei silenzi si inseriscono respiri, il tubo di uno strumento che diventa risuonatore di fiati, un esasperato sibilo che richiama, ancora, l’ambiente ostile, il vento, la tempesta.

I puppets si interrogano su quel particolare essere nel quale si sono ritrovati, che assomiglia a un non essere, a essere cancellati dal mondo e precipitati in un inferno bianco; si chiedono dove sia finito Dio (la squadra di rugby si chiamava Old Christians Club). I manovratori sono essenziali: in qualche momento guardano le figure che sono affidate a loro singolarmente o a piccoli gruppi, sembrano partecipare, con piccoli scarti, alla loro storia drammatica, alla scelta orribile tra il morire di fame e il mangiare i compagni. Non spariscono, come nel teatro Bunraku giapponese, dove a un certo punto lo spettatore ha l’impressione che siano i fantocci a muovere le persone in nero che stanno alle loro spalle, cui sono affidati i movimenti delle braccia e del corpo delle figure. In OLTRE c’è un sottile, silenzioso dialogo, uno stupore e una pietà che si instaurano tra chi muove e chi è mosso, chi, nonostante tutto, prova a far festa, a perdersi in una musica che parte dalla radio e diventa una proiezione di memoria (la bellissima colonna di rumori e suoni è del mago Franco Visioli).

La storia, depurata dalla semplice descrizione dei fatti, diventa esemplare interrogazione sulla sopravvivenza. Sembra lo sprofondare in una situazione ancestrale, in una grotta primigenia, nella quale bisogna trovare la forza per sopravvivere, per arrivare alla luce a dispetto del gelo, della morte, della sciagurata, dilaniante fame. Diventa una sfida, che a un certo punto porta due puppets a muoversi, a cercare, dopo il primo tentativo fallimentare, scortati da una mappa, di trovare una strada per ritrovare la civiltà e farsi salvare. Scendono nel pubblico, mentre la sala viene illuminata. La metafora ci coinvolge, ci trasporta in quella arcaica situazione primaria di perdita e necessità di ritrovarsi, cerca, scava, la nostra complicità, come se fossimo proiettati in un mito antico, un viaggio di iniziazione e di scoperta di un mondo distante, ignorato, quello della natura estrema, ostile, il mondo separato dell’ignoto, dell’orrore profondo. Per cercare qualcuno che possa salvare, padri che cerchino di recuperare i corpi dei figli per dare loro sepoltura nella terra e non nel ghiaccio, che d’estate si sarebbe sciolto, lasciando i corpi insepolti.

Lo scrive la regista nelle note di sala, chiedendosi perché raccontare oggi questa storia:

“Perché è una storia piena d’amore, in cui ci sono dei figli che cercano di tornare dai loro padri e che come Amleto si interrogano sull’essere o il non essere, perché ci sono dei padri che decidono di salire in groppa a un cavallo per andare a riprendere ciò che resta del corpo di un figlio e che ci ricordano Priamo in ginocchio che rivuole il corpo di Ettore, perché è la storia tragica di famiglie che si spezzano e che sono costrette a ricercare nei corpi dei sopravvissuti dei pezzettini dei propri cari”.

E lo spettacolo, nell’orrore, nel cannibalismo, esalta le qualità immaginative del teatro, che ci trascina per virtù di pura suggestione ed evocazione, senza ricorrere alla tecnologia, nel ghiaccio, nella paura, nell’istinto di sopravvivenza, nella necessità di rinascita, mettendoci a confronto radicalmente con il gelo che può albergare in noi stessi, nei nostri comportamenti, nelle nostre relazioni, in situazioni estreme ma anche nel trascorrere della vita di tutti i giorni.

Le luci sono di Raffaella Vitiello, la cura dell’animazione di Michela Aiello, le scene ancora di Paola Villani. La produzione è del Teatro Stabile dell’Umbria con Cranpi e La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello.

Dopo il debutto a Romaeuropa Festival lo spettacolo si potrà vedere ancora fino al 30 al teatro Morlacchi di Perugia, il 2 e il 3 dicembre al Lac di Lugano, a Bagnacavallo il 5 e il 6, a Faenza l’8, quindi in vari centri del circuito umbro, poi al teatro Biondo di Palermo dal 20 al 25 gennaio e al Teatro Studio Melato del Piccolo Teatro a Milano dal 28 gennaio al 1° febbraio.

Le fotografie sono di Gianluca Pantaleo.