Che cos’è il food design

Food design è un’espressione che da qualche anno si incontra spesso. Si legge sui giornali, si sente pronunciare in televisione, si insegna nelle università, per non parlare del web, dove una ricerca produce milioni di risultati. Abituati a pensare la parola “design” accanto a molte altre – web, game, interaction ecc. –, non ci stupiamo più di tanto. Se non fosse che a esser rielaborato, progettato, pensato e disegnato questa volta è l’oggetto più antico che l’uomo abbia mai prodotto: il cibo.

Ecco allora spuntare, puntuali, gli immancabili dibattiti fra apocalittici e integrati. I primi indignati dall’idea di rielaborare la cara vecchia cucina, e quindi a profetizzare la perdita dei valori della tradizione e la corruzione del gusto. I secondi a magnificare le ultime possibilità che la tecnologia dischiude: nuovi sapori ma anche nuovi modi di preparare il cibo, di produrlo, di renderlo disponibile. Così, mentre il dibattito prospera, eccoci ad ammirare tazzine da caffè edibili, patatine a forma di ditale da intingere nelle salse, collane di cristalli di zucchero, biscotti a forma di splash, hamburger per non vedenti; per non parlare di oggetti che non si possono mangiare, fatti però con materiali commestibili: dai tavoli di pane alle lampade prodotte con fondi di caffè pressato.

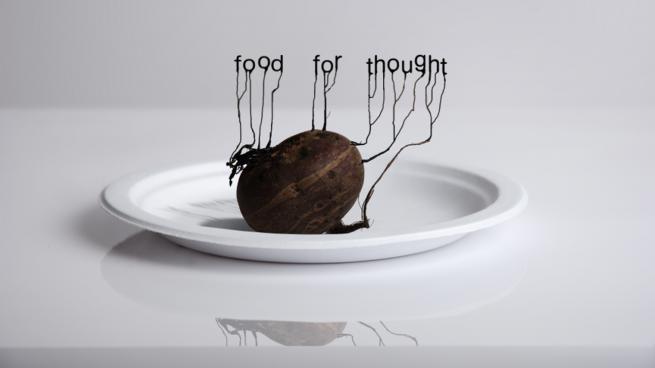

A fianco di tutto ciò, alcuni piatti dei più importanti e stellati cuochi del mondo, che di tanto in tanto, complice un po’ di azoto liquido e sregolatezza, sembrano passare il guado per entrare fra le opere del food design: dal caviale di melone di Ferran Adrià alle “lenti a contatto” di caffè di Carlo Cracco. Opere, sì, perché il food design, almeno in questa fase della sua esistenza, sembra molto vicino all’universo dell’arte, e per varie ragioni. Prima di tutto perché gli oggetti che propone sono spesso presenti solamente in mostre ed esposizioni di arte contemporanea. Al loro interno (pochi) oggetti realmente prodotti in serie e (tanti) concept, idee più o meno balzane come uova a base quadrata (che, alla faccia di Colombo, non necessitano di portauovo) o improbabili carni prodotte in provetta che danno vita a inedite bistecche.

A margine, ma perfettamente integrate con il resto, le performance dei superchef che si esibiscono in show cooking da lasciare a bocca aperta. L’universo di oggetti e pratiche che si configura con il food design non soltanto è estremamente vasto e variegato, ma anche – e non è una questione marginale – di sicuro successo mediatico e commerciale. Come potrebbe fallire l’unione fra il food e il design?

I foodies, ovvero gli appassionati di cibo, sono un numero sempre crescente. Guardano i tanti format televisivi – dalle competizioni come Masterchef alle trasmissioni social-didattiche come I menu di Benedetta –, leggono i libri dei cuochi, comprano le guide enogastronomiche, vanno a caccia di rubriche nei quotidiani e, soprattutto, postano, postano, postano. È attraverso social network, blog e soci che cresce, moltiplicandosi a dismisura, quella gastromania di cui parla Gianfranco Marrone, che sembra segnare profondamente la contemporaneità. Ognuno può farsi food star, offrire ricette, filmati, idee – riproponendo i piatti della nonna oppure spingendosi verso luoghi culinari inesplorati, convinto dell’autenticità e dell’eccellenza del proprio operato.

A tutto questo il design ha molto da offrire. La possibilità di innovare innanzitutto, creando fecondi cortocircuiti fra l’universo degli oggetti e quello della gastronomia; l’attenzione per la tecnologia, che si traduce non soltanto nel suo utilizzo ma anche nella sua creazione e messa a punto; e infine l’utopistica conciliazione fra estetica e marketing, fra far soldi e fare qualcosa di bello. Ovvio, ci sono contrasti, opinioni diverse, esiti eterogenei, ma un buon progetto ha per principio la possibilità di risolverli. E così, accanto agli esempi di cui si è detto, c’è un altro food design, meno discusso ma altrettanto presente: la progettazione invisibile e collettiva, quella che interviene sulla gastronomia a livello dei processi produttivi, del packaging, delle soluzioni che hanno come denominatore comune il rispetto dell’ambiente. Si toglie il cibo alla creazione spontanea, all’onda di un piacere che riteniamo istintivo, per farne qualcosa di meglio, per farlo diventare cioè un progetto ben riuscito.

Tutto questo succede adesso. In questi ultimi anni, forse mesi, settimane. Il food design è un fenomeno di una contemporaneità assoluta, non ha una storia. Non c’è un momento, seppur convenzionale, cui far riferimento come origine di questo ambito progettuale. Non c’è un prodotto che possa essere considerato come il suo vero capostipite. Anche sul fronte degli studi e delle teorie c’è poco. Se Bruno Munari, in un libro dal significativo titolo Good design, non avesse parlato del progetto implicito in una comune arancia, chiarendo con un disegno le soluzioni tecniche che Dio o chi per lui aveva adottato “progettando” l’agrume, non avremmo neanche un padre putativo di questa disciplina.

Per quanto nel passato tavolette di cioccolata, tartufi gelato, nastri di liquirizia e coni gelato siano stati progettati e brevettati, soltanto in tempi recentissimi è maturata l’idea che il food design sia un ambito specifico della progettazione al quale è possibile associare un insieme di metodologie. Perché ciò succedesse, è stato necessario che si creasse una combinazione di fattori, che vanno dalle già evocate innovazioni tecnologiche a un’inedita attenzione per l’universo del cibo, il tutto coadiuvato dall’importanza e dalla pervasività di flussi di comunicazione mai visti prima.

Se del food design non si può fare una storia, almeno si potrebbe tentarne una geografia. Tracciare forma, dimensione e posizione dei diversi continenti che popolano questo pianeta, stabilire chi e come oggi si occupi di food design, in che modo interpreti tale ruolo, quale futuro riconosca. Sfortunatamente anche questo approccio offre scarse prospettive. È ancora la contemporaneità del fenomeno, il suo esser prodotto culturale emergente, a rendere difficile orientarsi. Non soltanto gli esempi di food design sono un insieme eterogeneo, a cavallo fra l’arte e la scienza, la realtà e la fantasia, l’utile e il divertente, il possibile e il provocatorio, ma anche i modi di presentarlo cambiano, spesso più per seguire la voglia di trovare un’etichetta che faccia presa sulla gente che per reale convinzione.

Così, mentre si legge di progetti di eating design, di food experience o di Atti Alimentari (con la A maiuscola, così l’effetto brand è assicurato), per inspiegabili ragioni si scopre che una serie di cose non vengono (o non vengono più) considerate food design. I piatti di uno chef come Massimo Bottura o del già citato Adrià sono food design? E se sì, tutti o solo alcuni? Il progetto del packaging che contiene un alimento lo è? Un frullatore ultratecnologico? E ancora: quando un prodotto non alimentare si può considerare food design? Perché una collana fatta con le patatine fritte (per nulla commestibile) è food design mentre un video che racconta di una pietanza non dovrebbe esserlo? E ancora, perché la cialda di un cono gelato può essere considerata un esempio di food design ma non un cannolo siciliano?

Il food design è insomma un insieme eterogeneo di cose e problemi che sta a cavallo fra ambiti della conoscenza diversi e, spesso, distanti fra loro. L’unico modo per conoscerlo è comportarsi come primi esploratori: raccogliere un numero adeguato di congetture, scegliere una direzione e far vela verso di essa. È questo lo spirito che ha guidato la stesura del libro che avete per le mani: esso non è una carta geografica, né un navigatore satellitare, non darà al lettore visioni inutilmente dettagliate o direzioni da seguire meccanicamente; proprio come una bussola gli offrirà semmai punti cardinali a partire dai quali guardarsi intorno. Non soltanto per delineare le caratteristiche di un fenomeno culturale come il food design, per riconoscerlo e criticarlo, ma anche per trovare un insieme di strumenti con i quali affrontare in maniera efficace la fase di ideazione di un nuovo prodotto alimentare.

Diciamolo subito: la tesi di fondo del libro – relativamente provocatoria – è che il food design non esiste. Non ancora almeno, e non in forma compiuta. Se ne sente l’opportunità, perfino l’urgenza, ma perché si concretizzi in una disciplina degna di questo nome è fondamentale che si comprenda fino in fondo la complessità di un fenomeno come il cibo, i cui confini vanno molto oltre quelli che siamo abituati ad attribuirgli. La sua pervasività è tale che finiamo per non vederla più, per intenderla come normalità, necessità, quando invece è chiaro che la necessità non è che una parte infinitesima dell’universo gastronomico.

Ed ecco allora il paradosso che ha consentito al libro di esistere: il cibo, che sia “di design” o meno, gli oggetti con cui viene preparato, i modi con cui se ne parla, ne sanno più di noi. Sono i sistemi culturali, per quanto spontanei, insospettabili, a volte un po’ folli (anzi, spesso proprio per questo) a dirci che senso attribuire al “progetto” in ambito culinario. Perché – ed è questo il secondo assunto che il libro fa proprio – nel cibo una dimensione progettuale, anche se inconsapevole, è sempre esistita. Lo testimonia l’efficacia di alcune soluzioni, siano esse quelle di un cannolo siciliano o di una padella wok.

Il percorso che seguiremo nella nostra esplorazione parte da qui, dal far chiarezza sulle molteplici dimensioni di cui il cibo partecipa, rintracciando una prospettiva coerente con le istanze estetiche, culturali e sociali che il food design solleva. Nel primo capitolo intitolato Progettare il gusto, dopo aver esaminato le diverse espressioni del food design ricostruendo l’immaginario che presuppongono, ne formuleremo una definizione. Si tratta del capitolo concettualmente più denso, che, con diversi esempi, esplicita gli aspetti teorici di questo lavoro. È stata una precisa scelta anteporre questi contenuti ai casi studio di cui si compone il resto del libro, tuttavia il lettore, se vorrà, potrà decidere di leggere questa parte del libro per ultima.

Nel secondo capitolo, Progettare il cibo, mostreremo come la progettazione possa riguardare anche la materia alimentare. Non solamente quando il cibo è prodotto industrialmente, ma anche quando è realizzato dai grandi chef il cui obiettivo è rendere inconfondibile il proprio stile. Da qui il vino, indispensabile complemento che condivide con il cibo la possibilità di diventare espressione di una precisa strategia. L’ultimo paragrafo, dedicato all’influenza della tecnologia sulla preparazione dei cibi, introduce il terzo capitolo, Progettare la cucina.

Spostandoci a monte del piatto cucinato, mostreremo come il design del cibo cominci prima della sua realizzazione, quando vengono messi a punto gli strumenti con i quali si agirà sulla materia alimentare. Si tratterà di vedere come l’estetica culinaria si leghi alla tecnologia e come l’una e l’altra possano essere il prodotto di un unico progetto. Nel quarto capitolo, Progettare la tradizione, parleremo di un dolce, il cannolo siciliano, mostrando come le scelte che sono state compiute nel dargli forma abbiano contribuito a costruirne il mito.

Nel quinto capitolo, Progettare il ristorante, prendendo spunto da un preciso caso studio relativo allo chef Michel Bras, vedremo come una filosofia gastronomica possa essere declinata in un’ampia varietà di artefatti che vanno dalle singole pietanze al ristorante in cui vengono servite, passando per ciò che comunemente viene definito comunicazione. Infine, il sesto capitolo, Progettare il cuoco, è dedicato al modo in cui i più grandi chef del mondo operano per costruire la propria identità di veri e propri brand. In particolare ci soffermeremo sull’uso che fanno dell’audiovisivo per raccontare la propria storia, costruendo il proprio consumatore ideale.

A questi contenuti che costituiscono la struttura principale del libro si aggiungono alcuni approfondimenti di cui esso è disseminato. Disposti in ordine (quasi) casuale, hanno un duplice scopo: da un lato consentono di toccare argomenti che non hanno trovato posto nel corpo del testo, dall’altro costituiscono altrettanti esempi di analisi di prodotti e fenomeni che attraversano l’universo del food design. Piccoli bocconi che il lettore goloso potrà decidere di assaggiare quando preferisce, uno alla volta o tutti insieme.

Dario Mangano, Che cos’è il food design, Carocci, collana Bussole