Legendre: l'occidente è cieco

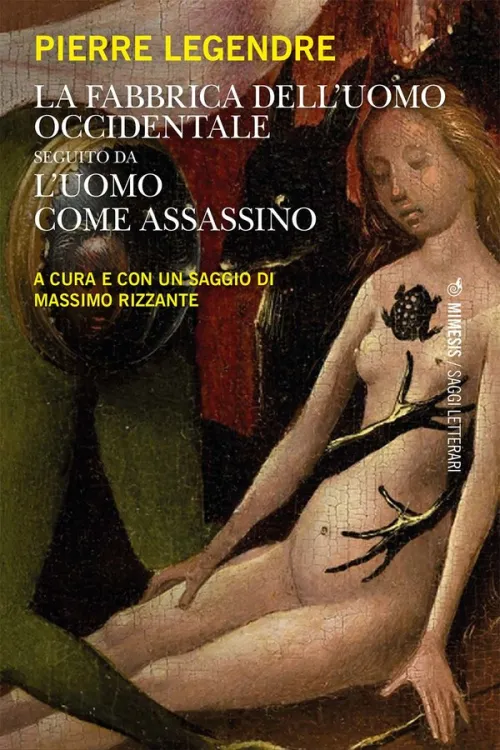

I tentativi di mettere a fuoco le ragioni del successo odierno della struttura narrativa cospirativa lasciano spesso insoddisfatti. L’offerta di visioni del mondo semplificate all’osso ma comprensibili, di una chiara divisione tra buoni e cattivi e di emozioni attivanti che spingono all’azione reale non bastano. Il nostro impoverimento immaginativo deve avere altre e più profonde ragioni, legate a processi di lunga durata che hanno contrassegnato la società occidentale. La fabbrica dell’uomo occidentale, di Pierre Legendre, a cura e con un saggio di Massimo Rizzante (Mimesis, 2025, pp. 75), offre, tra gli altri, spunti molto interessanti per provare a colmare queste difficoltà.

Rizzante definisce acutamente Legendre “un ribelle conservatore”: “ribelle” perché ha vissuto tutta la sua vita in aperto dissidio con il presente, “conservatore” perché, non arrendendosi alla seduzione delle comodità tecno-liberiste, si è schierato con decisione tra coloro che “desiderano conservare quel che resta delle civiltà e del pianeta”.

Secondo Legendre, tutto ciò che è umano nasce da un assemblaggio. Anche l’identità umana è un assemblaggio: composta da una parte razionale, una parte irrazionale e un limite che le separa ma, al tempo stesso, le mette in relazione. È esattamente questo limite a renderci capaci di entrare in rapporto con il mondo.

Il limite è produttivo. Quando l’essere umano si confronta con ciò che non riesce a comprendere fino in fondo, il pensiero si mette in moto e l’immaginazione costruisce simboli, immagini, emblemi. È così che nascono le istituzioni, veri e propri dispositivi simbolici che consentono alle civiltà di negoziare il rapporto con quello che Legendre definisce “l’Abisso dell’esistenza umana”: quel fondo oscuro, inquietante, che attraversa la condizione umana.

In questo senso, la sua visione non è distante da quella di Freud: civiltà e individui sono strutturati allo stesso modo: una parte razionale, una irrazionale e un limite imposto tra le due. La prima produce il registro tecnico-scientifico, la seconda si esprime soprattutto attraverso le arti, mentre sul limite si formano le istituzioni (storiche, mitiche, giuridiche, gnoseologiche ecc.).

I due registri discorsivo-rappresentativi non sono separati, ma si implicano a vicenda. Tutto parte da una domanda fondamentale: “perché si vive?”. Una domanda che tutti gli uomini si pongono – e hanno il diritto di porsi – nel momento in cui entrano nell’esistenza. Le risposte razionali che proviamo a dare a questa domanda, per quanto necessarie, non riescono mai davvero a chiuderla del tutto. Rimane un resto ineliminabile. E se questo resto non trovasse uno sbocco nei sogni, nelle immagini, nelle opere d’arte, rischierebbe di travolgere l’intera esperienza umana.

Ogni società produce una visione di principio, un al di là della folla dei morti, una messa in scena delle origini che serve da schermo all’uomo contro l’Abisso, e che gli serve da Specchio per vedersi nascere, vivere e morire attraverso racconti mitologici, religiosi, storici e, oggi, scientifici. [...] Fabbricare l’uomo significa indicargli il limite.

“È questo l’Abisso che dobbiamo abitare.” Certo. Ma l’Abisso non può essere né guardato apertamente né ignorato. Per questo ogni civiltà – compresa quella occidentale – costruisce ciò che Legendre chiama Specchio: un limite fatto dalle trame simboliche di cui essa si nutre. Trame che, separando l’uomo da sé stesso, negoziano con l’Abisso e gli permettono di dare una ragione alla propria vita.

Lo Specchio di Legendre corrisponde a quella che Bourdieu – ispirato da Wittgenstein – definisce “la condizione indiscussa delle discussioni”: una struttura che non appartiene agli oggetti del discorso, ma al sistema discorsivo stesso, e senza la quale quegli oggetti risultano privi di qualsiasi proprietà. Ogni sistema simbolico si fonda infatti su un insieme di assunti condivisi che non vengono messi in discussione. La ragione è pratica: viviamo immersi in codici intersoggettivi che regolano gli scambi sociali e rendono i significati individuali almeno in parte compatibili con quelli della collettività.

Perché esista una comunità, deve dunque esistere uno Specchio comune. Questo Specchio prende forma dalle istituzioni e dalla loro storia: una genealogia, un legame di filiazione simbolica che non può essere interrotto senza mettere a rischio la sopravvivenza stessa della civiltà.

L’idea non è nuova: la si ritrova in molti filosofi, su entrambe le sponde dell’Atlantico, e in numerosi sociologi, talvolta formulata in modo più analitico e sistematico. I meriti di Legendre, però, risiedono altrove.

Innanzitutto, nella sua insistenza sulla necessità – e universalità – della composizionalità di tutto ciò che l’uomo produce, identità individuali e collettive comprese. Questa composizionalità si articola sempre in due registri, tecnico-scientifico e artistico (in senso lato), distinti sul piano discorsivo e rappresentativo ma congiunti sul limite istituzionale: ogni civiltà, non soltanto quella occidentale, vive questa duplicità.

Ma è soprattutto sull’insufficienza del solo registro tecnico-scientifico che Legendre insiste con forza. Nessuna società può reggersi solo sulla razionalità strumentale. Per tenere insieme una comunità serve altro: serve ciò che parla all’inconscio, all’immaginario, al desiderio. Serve un dispositivo simbolico capace di negoziare e contenere l’Abisso. È proprio questa consapevolezza a distinguere con chiarezza il suo pensiero. Ed è proprio da questa consapevolezza che prende l’abbrivio la sua polemica, da “ribelle conservatore”, nei confronti della cultura occidentale contemporanea.

Nella lettura di Legendre, l’Occidente non si limita a desiderare “che l’Abisso sia colmo della sua immagine”: pretende anche di imporla al resto del mondo. Ha costruito uno specchio in cui riflettersi, e dentro quell’immagine ha installato due sole divinità ammesse nel tempio dell’efficiency: la scienza e la tecnica.

Mi viene in mente Leibniz. Era convinto che Dio, nella sua infinita bontà, avesse creato il mondo calcolando la miglior combinazione possibile, e che molte delle contese umane derivassero solo dalla nostra incapacità di cogliere il piano matematico divino. Non c’è bisogno di ammazzarsi: il mondo è matematica, basta sedersi a un tavolo e “calcolare”. Ma l’arretratezza delle tecnologie e l’ottusità dei suoi contemporanei gli impedivano di dimostrarlo. Sognava il giorno in cui l’umanità avrebbe compreso che bastava calcolare per far regnare l’armonia.

La sua sfortuna? Avere avuto ragione sul mondo, ma torto su Dio. Perché oggi viviamo davvero in un mondo immerso nel calcolo. Solo che Dio è morto. E così abbiamo un mondo che ci promette immortalità sintetiche, visto che le azioni di quelle autentiche sono in ribasso da un pezzo. Un mondo in cui chi non produce o svolge “attività tecnicamente inutili” viene – come già scriveva Jaspers quasi ottant’anni fa – “annientato senza pietà”.

La meccanizzazione della vita, la sua progressiva tecnicizzazione, ci ha aperto possibilità incalcolabili. Ma ha anche reso sempre più difficile dare senso al lavoro, e forse all’esistenza stessa.

Questa perdita di senso è legata a quella del limite, che per Legendre non è un ostacolo, ma una condizione vitale: ciò che permette alle diverse componenti dell’animo umano – e delle civiltà – di restare in dialogo. La modernità occidentale, invece, ha trasformato il superamento del limite in norma, cancellando ogni soglia simbolica e trasformando la trasgressione in prassi. Il mito di un progresso illimitato, alimentato dallo sviluppo tecnologico, si è intrecciato con i processi che definiscono l’Antropocene – dalla conquista dello spazio alla globalizzazione, dalla democrazia di massa alla digitalizzazione – erodendo quasi del tutto, nella coscienza moderna, la percezione stessa del limite.

Che cosa è andato perduto nel processo? Ci si è dimenticati che il solo registro tecnico-scientifico è insufficiente per la sopravvivenza di una civiltà: ignorare l’Abisso, illudersi di poterlo surrogare, non vuol dire altro che scatenarlo. E non è proprio ciò che sta succedendo oggi?

Senza il senso del limite, come nota lo stesso Legendre, “la tragedia è liquidata”: il mistero si chiude, l’Abisso viene negato. La modernità occidentale ha prodotto un’umanità infantilizzata dalle richieste del capitalismo del consumo e da un certo paternalismo dello Stato; un’umanità che, in un mondo dove l’Altrove è stato rimpiazzato da tecnica e “ragion di mercatura”, pretende risposte sempre più chiare e immediate per spiegare ciò che non comprende. Un’umanità frustrata, in cui l’aggressività è destinata a crescere.

Ecco perché Legendre si rivela molto utile per comprendere le ragioni dell’attuale diffusione delle narrazioni cospirative. Queste storie mettono in scena conflitti che sembrano tragici, ma che sono privi di autentica complessità. Il male, in questo contesto, non è qualcosa da interrogare, ma solo da smascherare: sempre spiegabile, sempre localizzabile, sempre attribuito a un colpevole.

L’Abisso viene negato. E, negandolo, gli apriamo la porta. Così, nel mondo occidentalizzato e ottimizzato, la vittima sacrificale non è più il capro espiatorio. È l’umanità stessa.