Stanza tra vita e teatro / Chaplin in esilio

Associare Chaplin alla categoria migranti di tutte le condizioni e di tutte le epoche è un’operazione che non risulta certo immediata. Spontaneamente colleghiamo il suo volto piuttosto a tutte quelle situazioni in cui ci ha fatto ridere e, perché no?, piangere di commozione. Eppure quando nel 1952 a bordo della Queen Elizabeth si sta recando a Londra a presentare Luci della ribalta (Limelight), riceve la notifica da parte del governo americano che lui – cittadino britannico, benché viva da quasi quarant’anni anni negli Stati Uniti – non ha più un visto di ritorno valido. Dopo anni d’attacchi e di diffamazioni che prosperano nella melma meglio nota sotto il nome di maccartismo, è ora diventato ufficialmente persona non grata. “Non sono tempi fausti per i grandi artisti”, commenterà Chaplin scendendo dalla nave.

Ieri come oggi, sbaglia chi non prende sul serio gli “argomenti” della propaganda, che non sono mai deboli solo per il fatto di essere sciocchi. All’occasione si trovano sempre molti disposti a crederci, come dimostra il gregge sempre più ampio degli haters a cui Facebook & co. concedono finalmente quel po’ di spazio a cui il risentimento ha sempre ambito fin dalla notte dei tempi. All’occasione c’è sempre qualcuno che assuma quegli “argomenti” per legittimare l’oltraggio e l’esclusione di qualcun altro. Naturalmente è sempre in nome del realismo che si pretende di parlare in queste occasioni. Che questo “realismo” prenda dei granchi lo mostra un episodio italiano della biografia di Chaplin. A Roma per presentare Luci della ribalta, si prende dello “sporco ebreo” da un gruppetto di destra che contesta l’attore lanciandogli pomodori. Non sono soli: su pressione degli americani vengono cancellati numerosi incontri ufficiali previsti con Chaplin. Certo niente di grave rispetto all’attacco sistematico subito negli Usa. Visto con gli occhi di oggi fa sorridere per l’imbecillità della protesta. Ma si sa, c’è gente che non sapendo trovare di meglio, dà prova di sé accanendosi contro gli inermi e scambiando la propria viltà per coraggio.

Naturalmente Chaplin è allora un artista all’apice della sua fama. Non deve passare né per un centro di accoglienza profughi, né far conoscere alla propria famiglia la miseria dei bivacchi improvvisati lungo confini che si sono richiusi davanti a lui o su piazze pubbliche dove è alla mercé di chiunque. Chaplin può permettersi niente meno che di acquistare un maniero in Svizzera, il Manoir de Ban a Corsier-sur-Vevey (Cantone di Vaud). È qui, davanti al lago Lemano – quello che abitualmente chiamiamo lago di Ginevra – che si installa con la moglie Oona e i loro figli sino alla sua morte, avvenuta nel giorno di Natale del 1977.

La casa è immensa: 19 stanze su tre piani, dice il sito. Il grande parco attorno promette tranquillità. È un posto in cui è di nuovo possibile “respirare più profondamente e più liberamente”: “è come essere usciti di prigione”, scriverà Chaplin in una lettera il 2 settembre 1953.

Certo anche l’idillio non ignora le sue contraddizioni: i Chaplin scopriranno presto, loro malgrado, che ai margini della tenuta è istallato dalla seconda metà dell’Ottocento un poligono di tiro e si batteranno per la chiusura dell’istituzione, benché con poca fortuna. Quella presenza rumorosa contribuisce a levare al luogo un po’ della sua tranquillità da vecchio sanatorio svizzero.

Al piano terra troviamo i tre ambienti spaziosi che ricordano una casa della grande borghesia americana, per come sono arredati: lo studio, la biblioteca e la sala da pranzo.

Costante in tutta la casa è il raddoppiamento. Gli spazi nei quali il visitatore si muove, i loro arredi, la vista dalle finestre, si sovrappongono immancabilmente alle immagini che scorrono sugli schermi: sono scene familiari che hanno luogo in quegli stessi spazi nei quali si trova ora il visitatore. Sono scene domestiche? Forse sì, ma danno anche l’impressione che, come in un Grande fratello televisivo ante literam, ci fosse sempre una telecamera a seguire la vita dei Chaplin, a documentarla e soprattutto a inspirarne i siparietti che Charlie con la complicità di tutta la famiglia e degli occasionali ospiti mette in scena. È un po’ quello che accade alle residue famiglie reali d’Europa, che stanno sempre sotto l’occhio vigile e invadente del gossip, costrette a mettere in scena se stesse ovvero un’idea di regalità, di nobiltà, etc., a beneficio dei sudditi e degli spettatori.

Nei video che scorrono in casa Chaplin diventa una certezza sempre più forte l’idea che un divo del sua importanza dovesse e in un certo senso non potesse che vivere a favore di telecamera. Tra la tranquillità domestica e lo spettacolo (in gran parte divenuto pubblico certamente solo dopo la morte di Chaplin stesso) ogni situazione diventa l’occasione per un teatrino domestico. Non mangiano o giocano: recitano se stessi che mangiano e che giocano. C’è una scena in cui Chaplin, i suoi figli e altre persone che compaiono in video sono a tavola e tutti sorbiscono all’unisono una zuppa che non c’è, in un movimento coordinato di cucchiai, attingendo da un piatto vuoto. Non mangiano: fanno finta di, mettono in scena il mangiare proprio nel suo aspetto comico. Non c’è qui più l’antitesi a suo modo classica: o il teatro o la vita. È la vita stessa a richiedere il teatro, dato che la vita è fondamentalmente recita. Chi, del resto, meglio di Chaplin poteva incarnare questa identificazione radicale di vita e teatro?

Questo effetto di raddoppiamento è la vera potenza segreta di queste stanze. È il loro esito involontariamente straniante: quanto più vi viene presentato il “vero” Chaplin, tanto più questi risponde – dal fondo della sua sopravvivenza postuma in immagine – attraverso l’improvvisata messa in scena di uno sketch. Qui storia e fantasia si mescolano inestricabilmente, e l’una riporta sempre all’altra. Quasi trovasse nell’altra il suo correttivo e la sua compensazione. Affinché la storia non diventi mai troppa. Del resto, affinché la fantasia non sembri mai del tutto arbitraria, si mostra come essa affonda le sue radici nella biografia di Chaplin.

Tra uomo e maschera, tra essere umano e attore, l’oscillazione che il museo compie e fa compiere ai suoi visitatori, pare riattivare l’antica unità di queste due espressioni, significata nella parola “persona”. È la persona Chaplin che vediamo, d’accordo: e cioè? È l’uomo che recita o è l’attore? Oppure: è l’uomo che non smette mai di essere i suoi ruoli oppure è l’attore che nonostante tutto prorompe dall’uomo? Così alcune fotografie “private” – Chaplin che prende lezioni di sci, Chaplin su un lungomare con i gabbiani in volo, Chaplin con i bambini in giardino… – vengono presentate in mostra in forma di diorami, acquisendo profondità e animandosi. Diventano subito cinema, non appena Chaplin le tocca con la sua apparizione.

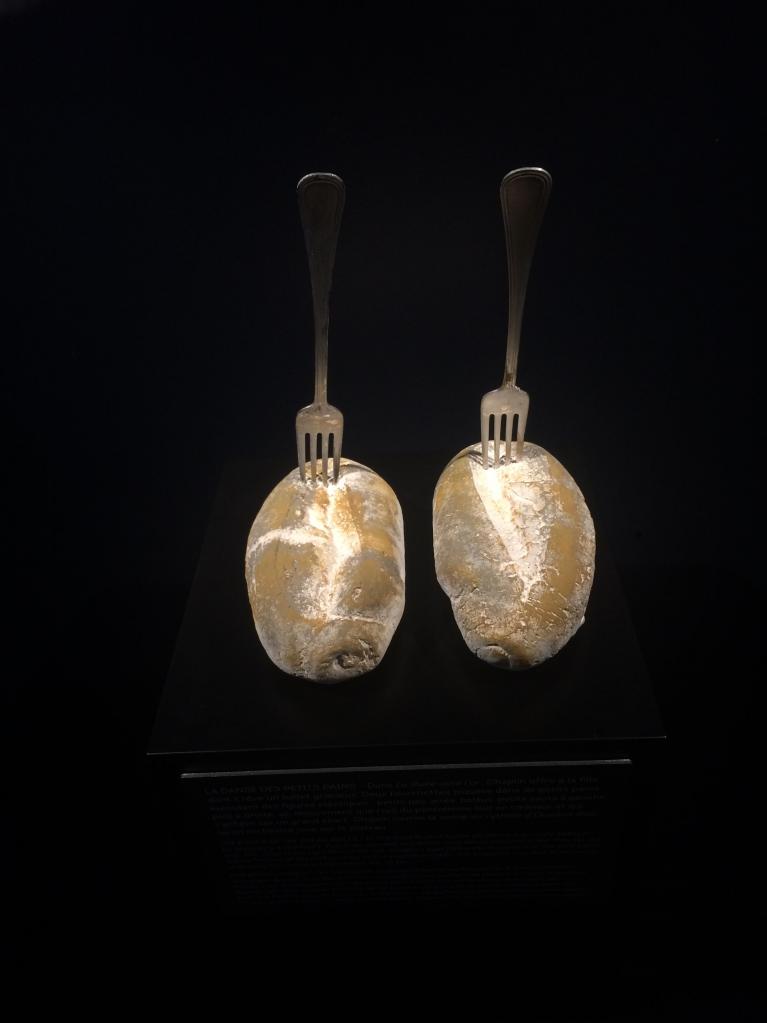

Per questo la casa-museo oscilla nel suo statuto tra luogo storico e fabbrica dell’immaginario, con la promessa che si possa guardare dietro le quinte e svelare i segreti di quest’ultima, oltre a quelli del grand’uomo. Nella grande sala di proiezione costruita di recente accanto alla casa, a un certo punto lo schermo si apre e i visitatori possono entrare dentro una ricostruzione delle strade malandate in cui si svolge Il monello (The Kid). In questa sorpresa di sapore disneyano si compie l’unione delle due dimensioni e il film sembra divenire realtà, se ne può ripercorrere il set. È dentro questo spazio real-immaginario, in cui i set dei film più famosi di Chaplin prendono forma, che incontriamo la fioraia cieca di Luci della città, un’edicola che contiene solo giornali dedicati a Chaplin e locandine di film, e molte altre ambientazioni di suoi film attraverso le quali passeggiare. Da qualche parte incontriamo anche le due forchette infilzate nelle panini, protagoniste di un celebre ballo in La febbre dell’oro.

Quest’aporia è anche la stessa per cui all’ingresso visitatori da tutto il mondo si dicono: andiamo a visitare la casa di Charlot, quando Chaplin è stato evidentemente ben altro che il solo personaggio di Charlot. Ma i personaggi finiscono per rimanere incollati al volto di chi ne ha indossato a lungo la maschera. Doveva saperne qualcosa un grande attore del cinema muto che non sopravvisse all’avvento del sonoro e che Chaplin provò ad aiutare coinvolgendolo proprio in Luci della ribalta. Quel genio di Buster Keaton non fu che quell’unica parte che sempre girò: quella di un giovane uomo muto che non ride mai sullo schermo, come avesse la faccia pietrificata, ma che ci travolge con le sue trovate.

Nel frattempo a casa Chaplin la statua di cera posta all’ingresso sembra sempre che stia per animarsi e che il padrone di casa sia sempre pronto a darsi alla pantomima per accogliere il visitatore. A quel punto anche le immagini delle esequie sembra non siano che un film tra gli altri, che gira sullo schermo della televisione, in camera da letto. Ma la vertigine tra cinema e realtà raggiunge il suo apice nell’altra statua di cera di Chaplin che sta all’interno di un bagno. Riproduzione di una celebre scena di Un re a New York, le cui immagini in bianco e nero scorrono nello schermo incastonato tra i marmi sopra la vasca. Esattamente come accadeva nel film. E come nel film anche lo schermo riprodotto nell’esposizione che mostra il film è dotato di un tergicristallo. È in questa oscillazione tra due mondi, quello del cinema e quello della storia, sempre confusi e aporeticamente inseparabili, che si produce la capacità di far emergere una realtà dal nulla. Forse è il grande sogno che lega l’umanità alla magia: la possibilità di trasformare in modo sorprendente la realtà. Che lo faccia qualcuno in carne e ossa o che una realtà ostile mostri all’improvviso il suo volto amichevole, è il pensiero del bambino che è in ogni visitatore, a cui parlano tutti questi spezzoni di film. È il punto in cui Chaplin ha compiuto la sua missione e può infine accommiatarsi da noi.