Girolamo Grammatico, 17 anni all’inferno

“Voll Verdienst, doch dichterisch, wohnet der Mensch auf dieser Erde”. Il famoso verso di Friedrich Hölderlin, plurianalizzato da menti eccelse, pluricitato grazie alla sua possente forza intrinseca, molto amato per la sua straordinaria luminescenza, da genuflettersi di fronte alla sua pregnanza e apertura destinale riguardante noi tutti, atemporale, molecolare e bellissimo, dicibile in italiano più o meno così: “Pieno di merito, ma poeticamente abita l'uomo su questa terra”, il famoso verso, dicevo, dopo questo tuo libro, caro Girolamo Grammatico, diventa grottesco. Te ne sei reso conto?

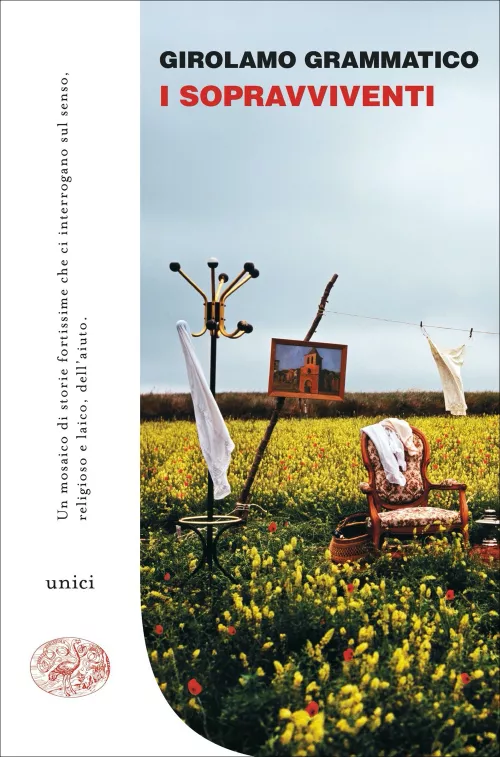

Hai scritto I sopravviventi (Einaudi, 2023), dove con prosa levigatissima e invidiabile racconti una tua radicale esperienza giovanile al cospetto dei cosiddetti “senza fissa dimora”.

Il tuo libro appartiene alla categoria (un po’ scassata, ma insomma) dei libri che “ci interrogano”. Tuttavia questi libri interroganti sono spesso, se non sempre, libri che fanno delle domande cui sappiamo rispondere. Rispondere al tuo invece è quasi impossibile, per cui potrebbe anche darsi il caso che semplicemente passi in cavalleria: ben scritto, esperienza radicale, i poveri, gli emarginati, ecc…

Certo, di questo parla. Parla di un giovane (tu) che dalla Sicilia va a Roma per studiare sociologia e si impegna quotidianamente, per anni, in un centro di accoglienza dei “senza dimora”.

Racconti storie pazzesche, di uomini e donne allo sbando totale, così fuori dal consesso del vivere, da quello civile e anche da quello incivile, che il colpo allo stomaco del lettore non sempre arriva, perché le situazioni che racconti sono sì estreme, ma anche – in un primo momento – immaginabili: i barboni, raminghi tutto il giorno per la città, la sera giungono ad essere accolti, quelli che possono esserlo, sotto un tetto, con vestiti, cessi, docce, cibo. Il volontario che lavora lì vede e racconta. Risorse spaventosamente ridotte di fronte al problema che si pone. Poi, via via scendendo nel particolare, ecco l’irriducibile diversità dei singoli e delle loro storie, in una varietà che è ancora parte della vita, cioè che solo la morte di fatto (non nelle memorie) cancellerà e appianerà.

Ma qui siamo davvero al margine estremo della vita, estremo perché pratico: vivere non è fare come queste persone fanno: sono sopravviventi, nemmeno sopravvissuti. È quando scendi nei particolari che queste storie diventano tanto reali quanto inimmaginabili a tavolino. Grandissimo risultato, sia detto con alta gratitudine.

Parli di Roma, della stazione Termini. Parli di persone che hanno ancora un nome. Al netto di ciò che chiunque può immaginare, ti inoltri, e ci inoltri, in vite singole che non sembrano ormai neppure più disperate, vissute oltre qualunque soglia di speranza e disperazione. E di come tu, voi, quotidianamente, le avete affrontate e gestite.

Diventano persone: Condorelli che si sfascia il cranio ritmicamente contro il cancello, già devastato dalla vita, e tu, voi, che aspettate l’ambulanza, impotenti. Avevi ventidue anni. E l’anziano polacco? Quello che mentre lo svestivi a sforbiciate emanava un così ributtante puzzo che persino l’interprete fuggiva tra i conati di vomito, quello che, strappa e taglia via i suoi lerci ex indumenti, finalmente espone l’origine del suo fetore di putrefazione, cioè i piedi, con buchi nelle caviglie in cui germinano misteriose piccole larve bianche. E Hamameh? Plurioperato e sempre in vita, sopravvivente emblematico, forse ex terrorista assassino, che, evitando evangelicamente di giudicarlo, tu ci restituisci in uno dei momenti più intensi del tuo libro. Ma poi l’indiano senza fissa dimora cui viene appiccato il fuoco dopo averlo verniciato con la bomboletta e irrorato di benzina? E Rachele che ti parla in dialetto con due scarpe diverse perché ha un piede così gonfio che non ci sta e necessita di calzatura spaiata? E tutti gli altri? Tutti i tanti altri, che hanno scollinato un valico invisibile ma terribilmente reale, perdendo il lavoro, vivendo un lutto che li ha privati di ogni denaro, scivolati nell’alcol e nella droga impercettibilmente ma irrecuperabilmente?

Ce li racconti e ce li installi nella mente. Ci racconti del rapporto con tuo padre, un inserto prezioso nel tuo libro: complesso, narrativamente indimenticabile. Ci racconti delle serate con voi volontari stesi a dormire all’aperto insieme a loro per “sensibilizzare” le coscienze, ricevendo al massimo qualche neghittosa bottigliata da ragazzotti che girano nei paraggi, a San Lorenzo, zona popolare. Ci dici di preti infuriati che attaccano verbalmente, direi solo verbalmente, il Potere. Ci racconti di un impegno radicale e pressoché gratuito di persone che fronteggiano quasi totalmente prive di risorse questa mostruosità concreta, quotidiana, irreversibile.

E lo fai, te lo dico appassionatamente, con una lingua illuminata, bianca.

Si evince facilmente che sei, siete, persone speciali. Che siete entrati nell’abominio a mani nude, che vi ritagliate, infine, il semplice ma terrificante ruolo di “testimoni”, non altro.

Ma ti chiedo allora questo: come mai un libro del genere, una testimonianza del genere, invece di trapanarci le coscienze ce le lascia tutto sommato intatte? Ho quantomeno questa sensazione. Lo chiedo a te, perché io, per conto mio, di risposte me ne sono date alcune. Ma non mi convincono. Mi sono risposto che la situazione che ci porgi è oltre l’estremo e quindi non può farci reagire se non contemplativamente (c’è qualcosa che possiamo fare più di quello che fate voi? No). Mi sono risposto che questa gente è talmente fuori dal giro della vita sociale che non può essere un modello di critica al nostro modo di essere sociali: non contestano nulla di noi, vivono semplicemente altrove consumando il proprio tempo biologico e basta. Non chiedono, non accusano, non combattono. Al massimo esistono, ancora per un po’. Mi sono risposto che la raffinata strumentazione concettuale con cui affronti certi snodi non è più moneta corrente, cioè le profonde meditazioni che fai sulla figura del Samaritano e sul concetto di “prossimo” sono sostanzialmente snobbate da un pensiero che si vuole laico ma al massimo è loico. Mi sono chiesto se la rabbia, la collera, la furia che dovrebbero invaderci di fronte agli scenari che ci offri non siano già depotenziate in te, in voi, nel tuo sguardo, nel vostro. Eppure tu (non credo “io finzionale”, ma proprio tu) se c’è da spaccare il naso al tipo con una botta di casco da moto o da colpire con mossa di arte marziale la gola del nemico fino a lasciarlo indeciso se vivere o morire, non ti sei mai tirato indietro. Mi sono chiesto infine se non stiamo vivendo una profonda fase di cinismo in cui anche la cosa più mostruosa che incontriamo ci “rimbalza”: eppure avvampano ogni minuto indignazioni (forse solo “da tastiera”) roboanti per fatti, eventi, situazioni assai meno radicali e permanenti di quelli che ci racconti.

Allora forse si tratta di entrare nel tuo libro da un punto d’ingresso non meramente fattuale, ma sostanzialmente meditativo. La meditazione che attraversa il tuo libro è precisamente quella che si interroga su cosa sia “casa”, cosa significhi “dimorare”. Qui è dove Hölderlin secondo me si inceppa. Conosciamo forse noi bene il significato e la portata dell’“aver dimora?”. La differenza fra chi ce l’ha e chi non ce l’ha o l’ha persa, sfuma di fronte al concetto spirituale di “casa”? È perché in fine l’unica vera casa è la “casa del Padre” a cui tutti torneremo, secondo la visione religiosa che ti permea, che noi possiamo assistere a queste vite come altrettanto poco riscattabili delle nostre? Questo sarebbe gravissimo, ma potrebbe essere un motivo di foraggiamento per la nostra cinica e per una volta apolitica indifferenza.

Non so, chiedo a te perché sono certo che hai molto altro da dire che non hai detto in questo libro importante.

Ma mi congedo da questa “lettera” con un punto di disaccordo. Dici, in chiusura, “Ho lavorato con le persone senza dimora per circa diciassette anni e ho concentrato in questo libro alcune delle storie più significative dei primi anni Duemila. Quando tutto è cominciato. Le storie che racconto sono vere, nel senso che si sono svolte nella trama della mia vita. Sono esperienze che ho vissuto, sentimenti che ho provato, persone che ho incontrato. Tuttavia, la realtà viene sempre filtrata attraverso la lente della scrittura e, in questo processo, trasformata […] Ho cercato di essere il più fedele possibile a queste storie […] Se qualcuno di loro oggi dovesse raccontare una versione diametralmente opposta a quella che racconto io, credetemi: avrebbe senso allo stesso modo.”

Ebbene, no. Non ti credo. Non avrebbe senso allo stesso modo. Te lo dimostro fingendo di raccontare una storia delle tue dal punto di vista di uno che stava lì con te, scegli tu chi, tanto è finzione. E racconto la storia di Teo.

“Il signor Teo si avvicinò a noi con un sorriso di sfida: ci aveva scoperti dare di straforo una camicia pulita a un ospite che il giorno dopo avrebbe avuto un colloquio di lavoro. Roteava tra le labbra la sua pipa spenta e con quella vocina da Popeye ci chiese se per caso non avessimo, anche per lui, un bel gilettino. Il signor Teo era anziano, aveva lavorato una vita in Francia, sempre in solitudine, tornato a Roma era finito per strada. Aveva la possibilità di prendere una buona pensione, doveva solo mettere qualche firma sui moduli ma si ostinava a non farlo, i soldi erano suoi, ripeteva, e non doveva firmare nulla, glieli dovevano dare e basta. Ci guardammo con un gesto d’intesa. Dicemmo a Teo che sì, forse un gilettino per lui c’era, che ci seguisse, andavamo a vedere. Un gilettino che fosse della sua misura. Uscimmo dalla stanza ed entrammo dove ancora si dimenavano sul pavimento le larve uscite dalla caviglia del polacco. Chiusa la porta ci levammo le cinture dei pantaloni, con calma. E con la stessa calma ma sistematicamente cominciammo a prendere Teo a cinghiate, dopo avergli messo un calzino putrefatto in bocca perché non si sentissero i suoi lamenti. E una cinghiata dopo l’altra, senza alzare il tono di voce ma colpendolo sempre più forte, gli sussurravamo che forse era proprio il caso di andare a firmare quelle benedette carte. Ma Teo faceva di no con la testa. Allora lo trascinammo di forza alla stazione, dove avevano incendiato l’indiano, e, sempre a cinghiate e anche a calci in faccia, continuammo finché non ci giurò che l’indomani sarebbe andato a firmare per la pensione e avrebbe lasciato il posto a qualcun altro”.

Caro Girolamo, cosa te ne pare di questa versione? Ha senso allo stesso modo della tua? Io credo di no, e credo che la tua testimonianza non vada smorzata nel paciugo delle interpretazioni e delle angolazioni diverse dei punti di vista. Ho fatto questo esempio perché mi prudono le mani e me la sono presa con Teo perché era facile. Non essere così gentile con noi lettori come lo sei stato con Teo: accusaci! Non stiamo forse tutti lasciando i tuoi poveracci a gente come te, come a dire, “Ok i lebbrosi (che schifo), ma tanto a loro ci pensa Gesù Cristo”?