Un fotografo svizzero degli anni ’30 e 40 “tra seta e macchine” / Jakob Tuggener: l’abicí della fabbrica

Nel 1935, il 19 marzo, Simone Weil così scrive nel suo Diario di fabbrica: “Ribaditura delle prese di corrente con Léon, fino a sera – 500 a 4 F 12%. C. 414.754, o. 1 – Per interruttori. Materiale per tram. All’inizio, lentissimo: Chantel mi ha messo paura, temo di commettere qualche stupidaggine; (…). Giungo al ritmo ininterrotto solo nel pomeriggio (…) ma ripetendomi incessantemente l’elenco delle operazioni (filo di ferro – foro grande – bave – direzione – filo di ferro…), non tanto per preservarmi da una sbadataggine quanto per impedirmi di pensare, condizione per la velocità”. Il diario prosegue ininterrotto dal dicembre del 1934 e continuerà sino all’agosto del 1935, i mesi in cui la filosofa lavora come operaia in diverse fabbriche metalmeccaniche francesi.

A pochi anni di distanza, nel 1938, Bertolt Brecht, in uno dei suoi celebri “epigrammi fotografici” che compongono l’Abicí della guerra, sembra misurarsi con la medesima condizione di difficoltà, mentre si rivolge idealmente ad alcuni operai che cercano di sollevare una lamiera metallica. Essi appaiono su un’immagine ritagliata da un giornale e incollata nel suo diario dell’esilio, prima della pubblicazione dell’opera avvenuta nel 1955: “Cosa fate fratelli?” sembra chiedere loro, “Un carro di ferro”, “E con queste lastre qui accanto?”, “Proiettili che squarciano le corazze di ferro”. “E perché tutto questo fratelli?” – “Per vivere, non altro”.

Nello stesso periodo, anche un fotografo svizzero, Jakob Tuggener, si pone i medesimi interrogativi: quale forma assume la fabbrica? Qual è il posto dell’uomo? E come si lavora? Questa è la storia del suo percorso artistico e delle sue immagini, esposte in una mostra alla Fondazione Mast di Bologna.

Tuggener è stato al tempo stesso fotografo, regista, pittore e si considerava un artista, afferma Martin Gasser, co-curatore insieme a Urs Stahel. Influenzato dal cinema espressionista tedesco degli anni Venti, si è confrontato con diversi temi: la vita contadina e gli eventi mondani dell’alta società, la ferrovia, le corse automobilistiche, le cattedrali gotiche e soprattutto il lavoro in fabbrica, senza mai riuscire a trovare un editore che pubblicasse le sue opere.

Egli conosceva il mondo delle fabbriche dall’interno, poiché aveva concluso un apprendistato da disegnatore tecnico in un grande stabilimento zurighese, in cui viene iniziato anche alla tecnica della fotografia. In seguito, negli anni Venti, dopo aver perso il lavoro a causa della crisi economica, si iscrive alla Reimannschule di Berlino, un’accademia privata d’arte e di design. Tornato in Svizzera, nel 1932 inizia a collaborare come freelance con la Maschinenfabrik Oerlikon (Fabbrica di costruzioni meccaniche Oerlikon – MFO) per la rivista aziendale Gleichrichter (Il raddrizzatore).

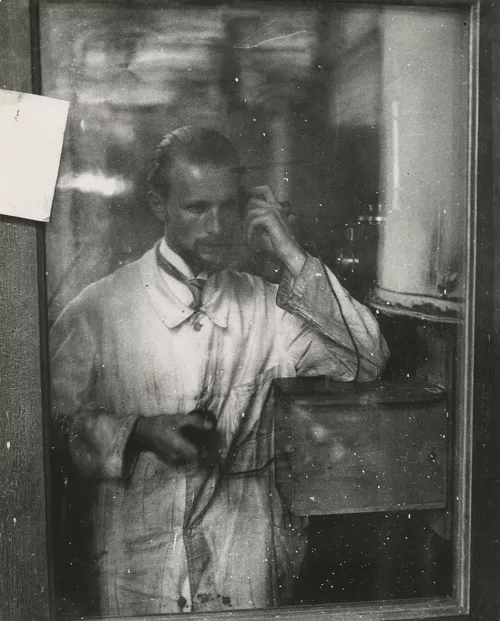

Il suo incarico era quello di dare forma a una prospettiva interna alla fabbrica, che dalle pagine della rivista doveva colmare il vuoto tra impiegati e direzione. Così, sino alla fine degli anni Trenta, Tuggener pubblica alcuni reportage a puntate o serie di ritratti con titoli quali: Cosa dicono gli operai del loro lavoro e Dall’ufficio all’officina: i volti del lavoro.

Parallelamente all’attività svolta per la MFO, egli realizza anche il suo libro: Fabrik, che viene pubblicato nel 1943 in piena Seconda guerra mondiale, di cui molte immagini sono esposte al Mast. Paragonabile a Paris de nuit di Brassaï e a The English at Home di Bill Brandt, l’opera consolida la fama di Tuggener aprendogli le porte di prestigiose esposizioni collettive come Postwar European Photography del 1953, The Family of Man del 1955, al Museum of Modern Art di New York e la Prima mostra internazionale biennale di fotografia di Venezia del 1957.

Fabrik non è né una storia dell’industria, né una glorificazione incondizionata del lavoro di fabbrica. Al contrario, come si legge nelle didascalie che accompagnano la mostra, le settantadue fotografie accostate per analogia come un montaggio cinematografico, consentono a Tuggener di esprimere un profondo scetticismo, di mostrare il potenziale distruttivo di un progresso tecnico il cui esito era la guerra in corso, per la quale l’industria bellica svizzera produceva indisturbata. Schwarze Fabrik (Fabbrica nera), il titolo che Tuggener intendeva dare al libro in un primo tempo, nasce quasi come un sottoprodotto della brochure aziendale realizzata quell’anno dal fotografo per la MFO.

Con questo libro ideato secondo i dettami del cinema muto espressionista, Tuggener era molto in anticipo sul suo tempo, sottolineano i curatori. Tuttavia sia la sua fotografia soggettiva, sia il suo atteggiamento critico, non erano adeguati a un’epoca in cui la Svizzera era chiamata a combattere il fascismo in nome della “difesa spirituale del paese”. Non stupisce dunque che Fabrik, all’epoca non ottenesse nessun successo commerciale.

E anche se nel 1939 il fotografo scriveva in una lettera all’amico Ernst Zuber che: “questa epoca ha dimenticato il corpo di Abele e sacrifica le sue vittime nel nome del progresso. L’agitarsi, la circolazione, il razionalismo e la meccanizzazione svuotano e uccidono l’anima”, egli riuscì a fare breccia nel rigido sistema dell’industria.

Non fotografava macchine lucide o capannoni immersi in una luce chiara, non gli interessava la fotografia promozionale. Al contrario il ruolo che prediligeva era quello di un fotografo indipendente, che era interessato all’uomo, alle condizioni lavorative, all’atmosfera della fabbrica. I volti dei suoi lavoratori sono seri, scuri, sporchi, emergono con forza dal buio e dagli anfratti delle macchine e l’aspetto umano prevale su quello del prodotto. Ne è un esempio l’immagine di un uomo che sta lavorando nello spazio angusto di una caldaia o quella di una mano enorme che occupa tutta la superficie della fotografia, in cui minuscoli componenti metallici sembrano perdersi fra le sue pieghe.

O ancora la sequenza narrativa dedicata a Berti, “un film muto fotografico” l’avrebbe definita Tuggener, in cui la protagonista è una giovane fattorina che giunge in ritardo al lavoro. Il suo volto, e i suoi movimenti divengono una sorta di punto di fuga prospettico, metafora di un corpo e uno sguardo che esprimono leggerezza, vitalità, bellezza e divengono elementi di inciampo che interrompono i ritmi della produzione, portando “vita e speranza”, scrive il fotografo in un manoscritto conservato presso la fondazione a lui intitolata.

Da questo punto di vista, quello di Berti che si prende gioco dei tempi della fabbrica, pare che l’apparecchio fotografico usato da Tuggener, non sia un utensile e il fotografo non sia un lavoratore, ma un giocatore: “non Homo faber, bensì Homo ludens”, come scriveva Vilém Flusser, solo che esso “non gioca con il suo giocattolo, ma contro di esso” e la miglior fotografia è quella in cui l’intenzione umana “ha sconfitto il programma dell’apparecchio, quella cioè in cui il fotografo ha sottomesso l’apparecchio all’intenzione umana”.

Ecco che Tuggener, sovrapponendo medium (fotocamera) e messaggio (macchine-fabbrica) mette in discussione l’immagine della grande industria, poiché nelle sue opere il soggetto fotografato (e lo sguardo del fotografo) prevale sulla macchina, sulla morte, sulla guerra. Così non solo la tecnica, ma anche i valori ad essa correlati, come l’efficienza e la produttività, ben rappresentate dagli strumenti di produzione e da quelli di organizzazione, che rispondono a un movimento eseguito dalle macchine tra loro sincronizzate, vengono fatti vacillare, al punto che, “se rispetto al complesso macchinale, l’uomo è il congegno più a-sincronizzato, per cui nel sistema uomo-macchina, la guida passa alla macchina”, come scrive Umberto Galimberti, nelle immagini di Tuggener avviene il contrario.

Da questa prospettiva, il passaggio tematico dalle fotografie in fabbrica a quelle scattate a Zurigo e St. Moritz, nelle feste da ballo nell’alta società, appare meno repentino. “Seta e macchine, questo è Tuggener”, amava affermare il fotografo di se stesso. Egli passa dalla produzione alla dépense: le ombre della fabbrica si trasformano nei luccichii delle feste e il fotografo si muove con naturalezza dal piombo all’oro, dalla miseria alla ricchezza, dal buio alle luci, con ironia ed estrema libertà (anche se i soggetti fotografati gli hanno impedito di pubblicare le fotografie perché temevano di essere riconosciuti).

Il menabò intitolato Ballnächte (Serate danzanti) 1934-1950, è stato pubblicato solo nel 2004 in occasione del centenario della nascita di Tuggener, nell’edizione originaria invariata che il fotografo aveva sempre desiderato, ovvero senza alcun testo esplicativo e in una sequenza in cui emergono, come spiegano i curatori, “intensi quadri d’ambiente in cui l’erotismo inebriante si accompagnava alla solitudine, l’allegria alla prostrazione e la follia al sogno”.

Forse il vero senso del lavoro di Tuggener sta davvero in quell’estrema libertà intesa come autonomia e padronanza di sé e della propria opera. E forse è vero anche quanto scriveva Rainer Maria Rilke nella Lettera del giovane lavoratore (1922), dove la figura del lavoratore non si identifica in quella dell’operaio e non ha una valenza politica o sociologica, ma diviene l’emblema dell’uomo “che sta nel cerchio di produzione della vita”.

Ecco le parole con cui Rilke-lavoratore termina la lettera al doppio di se stesso, il Rilke-poeta, nei panni del poeta Émile Verhaeren: “Signor V., io scrivo e scrivo. Quasi un’intera notte è trascorsa. Mi devo riassumere. Ho detto che sono impiegato in una fabbrica? Lavoro a uno scrittoio, talvolta anche a una macchina. Una volta, negli anni trascorsi, ebbi occasione di studiare per un breve periodo. Orbene, voglio solo dire come mi sento”.

Mostra: Jakob Tuggener – Fotografie Fabrik (1933/1953), Proiezioni Nuits de bal (1934/1950), a cura di Martin Gasser e Urs Stahel. Dal 27 gennaio al 17 aprile 2016, MAST, Bologna.