Juergen Teller dieci e lode

La mostra di Juergen Teller si intitola 7 ½, ma potrebbe facilmente ambire a un dieci. Non perché sia priva di difetti o impeccabile in ogni dettaglio, anzi, è proprio nell’eccesso e nell’esagerazione che risiede la sua forza più autentica. Sono proprio quei margini di disordine e sovrabbondanza a conferire alle immagini un’energia unica, capace di scuotere e sorprendere chi le osserva.

L’allestimento a Palazzo Giardino di Sabbioneta prende avvio nella Sala degli Specchi, dove le fotografie sono sospese al soffitto (We are building our future together, 2021), per poi proseguire lungo la Galleria degli Antichi, dove ben 393 immagini vengono distribuite su un lungo tavolo che si snoda per quasi tutti i 97 metri della galleria, edificata tra il 1583 e il 1586, per ospitare la collezione archeologica del duca Vespasiano Gonzaga, fondatore della città.

Io e Dovile siamo stati insieme,

ogni singolo giorno, per sette anni e mezzo.

Ci siamo sposati, abbiamo avuto Iggy, nostra figlia,

lavoriamo e facciamo tutto insieme, come coppia.

Ogni mattina preparo il caffè per noi. All’inizio

di quest’anno ho cominciato a fotografare il caffè che preparo

e come dittico un’altra fotografia di ciò che mi circonda in quel momento.

Di solito è tra le 05:30 e le 08:30 del mattino.

Ogni mattina mi sveglio con un sorriso sul volto, preparo il caffè e comincio a lavorare.

La fotografia nasce da un gesto quotidiano: preparare il caffè (Guten Morgen Sonnenschein, 2025). Un’azione semplice, domestica, che si espande come un’onda lenta fino a investire l’intera vita. Fare il caffè, come scattare una fotografia, significa selezionare, distillare, restituire solo ciò che il processo lascia passare. Eppure, Teller non si limita a filtrare il reale: porta alla luce ciò che il filtro trattiene. Le sue immagini mostrano gli avanzi, gli scarti, ciò che resta incastrato nel processo stesso del vedere. Il soggetto non è mai compiuto, ripulito o reso accettabile, ma mostrato nella sua verità imperfetta, una fotografia che non addolcisce, ma lascia in bocca, come un fondo di caffè troppo forte, il sapore, talvolta amaro, dell’esperienza.

Teller mette letteralmente sul tavolo la propria esistenza, un autoritratto sospeso tra la professione di fotografo di moda e la dimensione della vita familiare. Le fotografie si intrecciano con la quotidianità, si sporcano di cucina, di corpo, di affetti domestici e frutta ammaccata, dando vita a un continuo scambio tra alto e basso, sublime e grottesco, intimità e ostentazione.

Proprio per questo, il tavolo che attraversa la Galleria degli Antichi rappresenta non solo un supporto, ma un dispositivo simbolico. È il tavolo della cucina, dove le immagini diventano tovaglia macchiata, piatti da portata, avanzi di una festa, una mensa visiva, dove il quotidiano si serve senza imbarazzo e l’immagine può essere consumata o lasciata da parte. Non è un’esposizione, ma una condivisione. Il tavolo, come nei pranzi di famiglia, tiene insieme disordine, eccesso, affetto, dando forma a un racconto che è insieme confessione e celebrazione.

La lumaca che scivola lentamente su un piatto, avvicinandosi a una pesca (Leg, snails and peaches No.43, Londra 2017), lascia dietro di sé una scia sulla superficie candida, una metafora dell’impossibilità di raggiungere la perfezione del frutto e, allo stesso tempo, della fotografia come traccia lasciata dallo scorrere del tempo. Allo stesso modo, la mela morsicata, appoggiata sopra la riproduzione di un dipinto raffigurante il volto di una donna non più giovane, invita a riflettere sull’imperfezione e sulla vulnerabilità della bellezza.

È il tavolo da gioco, un’arena silenziosa dove strategie e intuizioni si confrontano mossa dopo mossa, come in una partita a carte in cui Teller rilancia, bluffa, azzarda con la sicurezza di chi conosce i rischi ma non si lascia intimidire. Si ritrae mentre fotografa Victoria Beckham, entrambi immersi in un’enorme borsa che porta il nome della star: un’immagine che smaschera un sistema in cui l’identità si confonde con il marchio. Si appropria di codici visivi altrui, li sovverte e li ricompone, trasformando la fotografia in un dispositivo autoriflessivo. Willem Dafoe (Willem Dafoe No.6, Londra 2023), che emerge dalla vegetazione, richiama il celebre scatto di Cartier-Bresson a Truman Capote; mentre la modella seduta con un teschio tra le gambe (Balenciaga No.16, Parigi 2019) riecheggia un autoritratto di Francesca Woodman, con le gambe aperte e una maschera bianca a coprirle il sesso.

È il tavolo davanti al quale Teller smette i panni del giocatore per indossare quelli dell’anatomista che incide, separa, mette a nudo. La realtà viene aperta come un corpo da esplorare, uno sguardo che seziona il visibile per raggiungere ciò che pulsa sotto la pelle delle cose. Dovile Drizyte, moglie di Teller, è ritratta nuda, su un tavolo da ping-pong mentre tiene in mano un oggetto che sembra un frustino (Dovile Drizyte, London 2020). La postura richiama ironicamente il canone rinascimentale della Venere distesa, ma tutto è volutamente profano, disordinato, quotidiano. Il tavolo è cosparso di oggetti ordinari e kitsch, fra cui frutta finta o vera, riviste, libri, fotografie, una maschera nera, un orso di peluche, una fotocamera Canon, un laptop Apple, e la biografia di Fassbinder con il ritratto del regista in copertina.

La raffinatezza della Galleria di Vespasiano Gonzaga non fa che amplificare, per contrasto, la crudezza disarmante del lavoro di Teller. Sul lungo tavolo di legno, le fotografie, appuntate con semplici spilli, sembrano uscite direttamente da una stampante domestica, nessuna postproduzione visibile, nessuna patina artificiale, prive della brillantezza levigata che spesso accompagna la fotografia di moda o d’autore.

Talvolta Teller si autoritrae in modo provocatorio, in mutande, in piedi nella neve, con la fotocamera al collo e un paio di pneumatici tra le mani. Altre volte con discrezione, l’ombra del cellulare che si proietta sulla riproduzione della Vergine orante di Giovanni Battista Sassoferrato (Le Château des Dames No.5, Loire Valley, France, 2020), sovvertendo però la retorica della discrezione, che vuole il fotografo come testimone invisibile.

La linea di confine tra vita e moda non esiste, se non come spazio attraversabile e continuamente contaminato, il suo corpo e le relazioni familiari, si mescolano alle luci artificiali, agli abiti griffati, alle star del cinema. Il flash, sparato dritto in faccia, diventa lo strumento perfetto per costringere il soggetto a vuotare il sacco.

Document Journal mi chiede sempre di fotografare qualcuno che trovo interessante.

Circa due anni fa, è stato Iggy Pop a Miami. È stato fantastico, davvero

una persona stimolante. Iggy ha lasciato un segno profondo su Dovile e me.

Qualche tempo dopo è nata nostra figlia e l'abbiamo chiamata Iggy.

Quando Sarah e Nick della rivista hanno scoperto che avevamo chiamato nostra figlia come Iggy Pop, hanno detto che doveva apparire sulla copertina.

Questo mi ha fatto riflettere...

Tutti i genitori hanno foto carine dei loro neonati, sarebbe ridicolo

usarle come portfolio. Dopo averci pensato a lungo, mi è venuta l'idea di Iggy

Teller does Teller.

Iggy ha ricreato quelle che gli altri considerano le mie fotografie “iconiche”.

Noi, come famiglia, ci siamo divertiti moltissimo.

Iggy, ancora piccolissima, viene ritratta mentre impersona, con irresistibile ironia, una serie di icone della moda, del cinema, della musica, fra cui Charlotte Rampling, Björk, Joan Didion, Victoria Beckham, Kate Moss (Iggy Teller does Teller, 2023).

La biografia domina la scena, la casa, la moglie, il tempo condiviso, la figlia che cresce. La famiglia è il centro gravitazionale, un luogo di verità e di elaborazione simbolica del mondo. Non si tratta semplicemente di un fotografo che lavora anche nel mondo della moda, ma di una contaminazione profonda, di un legame strutturale. La moda, intesa come spazio simbolico, comunità professionale, linguaggio di visibilità, si comporta qui come una seconda famiglia. Non opposta a quella reale, ma parallela, complementare, in certi momenti quasi indistinguibile. Se la famiglia di Teller ingloba la moda, con la moglie, Dovile Drizyte, che ne è parte integrante, è vero anche il contrario, la moda accoglie, trasforma e restituisce la famiglia come immagine pubblica. La figlia, figura silenziosa e centrale, diventa ponte tra queste due genealogie, quella affettiva e quella iconica. Cresce immersa tra volti, pose, abiti, quasi a ribadire che lo star system non è altro che un'altra forma di parentela, un sistema di appartenenze e riconoscimenti.

Il risultato è un cortocircuito in cui la moda diventa autobiografia e lo spettatore è costretto a rivedere le proprie aspettative. Teller non eleva la modella a icona, come fa l’alta moda, ma la rappresenta stanca, con il trucco colato, in pose assurde e scomode. In questo gesto spoglio di idealizzazione, c’è una forma di rispetto: non più immagine da venerare, ma persona da guardare. Il fotografo costruisce la sua verità, non nel mostrare cosa dovremmo essere, ma nel restituire ciò che siamo, anche quando ci travestiamo.

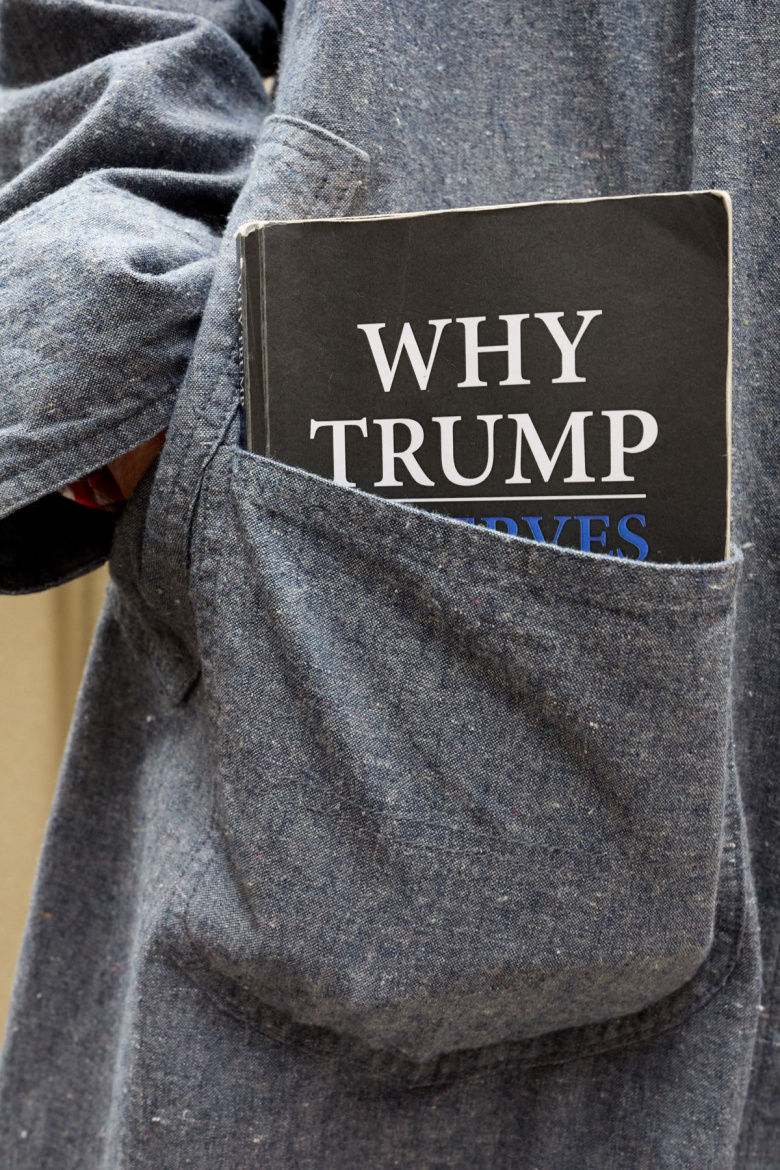

Teller si rivolge anche alla politica, i volti di Putin e Trump, ridotti a ritagli di carta, vengono esibiti come maschere vuote, mentre l’immagine di Papa Francesco ricorre ossessivamente. È buono credere in qualcosa, afferma il fotografo. Porta la figlia alla festa di San Paolo a Palazzolo Acreide, e coglie il gesto archetipico della presentazione, le mani che alzano la bambina nuda come una creatura mitica, il corpo che si staglia contro l'altare barocco, i volti, i fiori, il denaro appuntato al santo (A Sciuta, Palazzolo Acreide, 2023). Un rito che non è solo religioso ma esistenziale, la presentazione della figlia al mondo, al caos, al mistero, al potere salvifico e violento della tradizione.

L’altra faccia della medaglia è un senso di morte che attraversa le immagini come una vena scura. Michèle Lamy sdraiata su un pezzo di cemento armato, nella posa rigida di un cadavere (Michèle Lamy No.8, Barjac 2022), Lars Eidinger steso nella terra, avvolto in una rete, un relitto umano trascinato a riva (Lars Eidinger No.6, London, 2022), il crocifisso come un’eco continua, le croci, i rosari, le immagini sacre, ammassate su una collina vicino a Jurgaičiai, luogo di pellegrinaggio in Lituania, Paese natale della moglie Dovile. Teller non fotografa la collina come un documento etnografico, l'accumulo di oggetti sacri genera un eccesso, un’inquadratura densa e soffocante con la statua di Cristo piegata dal giogo delle croci e dei rosari o forse dal peso della storia (Jurgaičiai No.65, Lithuania 2022).

Eppure, nel complesso scenario della mostra, ciò che domina è il privato, che tra mille rovine, si può ancora governare o almeno abitare. Teller si china su ciò che gli è prossimo, il tavolo, il corpo, l’arte. È lì che esercita una forma di attenzione, mentre aspetta che il caffè decanti nella tazza. Così l’autobiografia diventa la forma più lucida e politica di sguardo sul presente. Non perché ambisca a raccontare il mondo, ma perché accetta di passarci dentro senza tentare una sintesi, lasciando che le immagini si accumulino e si contraddicano, come una memoria viva, imperfetta, umana.

7 ½, Juergen Teller, a cura di Mario Codognato, Galleria degli Antichi, Palazzo Giardino di Sabbioneta, fino al 23 novembre 2025.

In copertina, Where we come from No.38, 2024 © Juergen Teller, All Rights Reserved.