Fotografia Europea. Avere vent’anni

Non è semplice avere vent’anni. Lo affermava già Paul Nizan, quando scriveva non permetterò a nessuno di dire che è la più bella età della vita, e oggi quelle parole tornano a risuonare nella ventesima edizione del Festival di Fotografia Europea. Difficile avere vent’anni in un tempo attraversato da crisi globali, precarietà diffusa, identità fluide e desideri ancora senza forma. Facile pensare che proprio in questa instabilità la fotografia trovi terreno fertile per generare nuove o diverse forme di espressione. E invece non accade. La fotografia non provoca, non disarticola, non apre fratture, rimane contemplativa, quasi conciliata con ciò che rappresenta. Talvolta sorprende che gli autori siano giovanissimi o provengano da quelle stesse inquietudini che cercano di restituire, ma è proprio questa prossimità, generazionale, emotiva, biografica, a rendere ancora più evidente l’assenza di uno scarto.

Nei rave party, da sempre simbolo di eccesso e disordine, stupisce l’assenza di una carica sovversiva. Raves and Riots Constellation di Vinca Petersen (1973), diario visivo che raccoglie materiali tra il 1990 e il 2004, non trasmette il senso della rivolta, ma un affetto sommesso, una quotidianità errante. La parete su cui si dispiega, costellazione fluida di immagini e pensieri, oscilla tra l’album e il diario, il rave non esplode, ma accompagna, come la colonna sonora in sottofondo, un suono incapace di mostrare l’energia e il caos.

Allo spazio chiuso del rave si affianca quello claustrofobico dei locali notturni di Tokio ritratti da Kido Mafon (1999) in IFUCKTOKIO. Anche in questo caso avere vent’anni non significa essere autenticamente dirompenti. La Mafon si avvicina a un diario fotografico, più curato che crudo, più stilizzato che vissuto, dove la provocazione si appoggia a un impianto visivo già noto. Il dito medio alzato, l’addome scoperto, gli sguardi in macchina, due ragazzi in posa davanti alla fotografa, urlano la loro presenza, ma è una libertà vigilata. Come animali esotici in uno zoo notturno, questi ragazzi si muovono dentro uno spazio pensato per contenere l’eccesso, non la strada, ma la discoteca, il party, il bar, luoghi in cui il selvatico è ammesso solo a orari prestabiliti. La ribellione non conquista lo spazio, le viene concesso. Sentivo che l’intera pista da ballo (…) con un’energia che si manteneva solo tra le persone che erano lì e nessun altro poteva entrare per romperla. Ognuno era nel proprio mondo di “libertà”, trovando (…) la comunità a cui sentiva di appartenere.

La scuola, onnipresente e totalizzante nell’arco dell’adolescenza, in Frammenti di Karla Hiraldo Voleau (1992) non è protagonista, ma un semplice sfondo neutro, dove si consuma l’assenza della trasmissione, della cura, forse anche dell’autorità. L’opera, ispirata a Comizi d’amore (1964) di Pier Paolo Pasolini, raccoglie ritratti e interviste a studenti in varie città italiane. Il volto di una ragazza, composto come un mosaico e custodito in una teca trasparente, presenta al centro una tessera mancante, forse caduta, forse rimossa di proposito, una fotografia che si disgrega mentre la osserviamo.

All’assenza della scuola si affianca quella del corpo, della relazione, del sesso. Nella serie Control Refresh, Toma Gerzha (2003) ritrae due ragazze stese in un letto. I corpi seminudi di Katya e Liza stanno in una luce rarefatta che sa di pomeriggio tardi e di pensieri senza forma. Il desiderio non è rivolto all’altro, ma altrove, forse a un futuro che si fa sempre più incerto. Dalla Gerza (2003), cresciuta a Mosca e impegnata a indagare l’impatto degli eventi politici sulla vita dei giovani nelle città più remote della Russia, ci si attenderebbe una maggiore partecipazione. E invece si ferma sulla soglia, ritrae adolescenti che camminano, suonano, fumano, a risultare più interessante è il testo che colma il silenzio delle immagini.

Anche nelle fotografie di Claudio Majorana (1986) è assente la trasgressione. Il fotografo si reca in Lituania per mostrare gli effetti dell’occupazione nazista e di quella sovietica sulle nuove generazioni. Ma i ragazzi che fotografa sembrano immersi in una sospensione che è universale, volti limpidi, gesti incerti, una luce che li isola più che spiegarli. Senza il testo sarebbe difficile distinguere se le crepe che abitano i loro sguardi appartengano alla storia collettiva o a quella, più silenziosa ma non meno profonda, di ogni adolescenza. La rivolta è quella dei ragazzi di Hong Kong ritratti da Thaddé Comar (1993) in How Was Your Dream? Realizzato durante la protesta di Hong Kong tra giugno e ottobre 2019, si sofferma sulle strategie elaborate dai manifestanti per eludere il riconoscimento facciale. I volti sono celati da caschi, occhiali, cappelli, assemblati in modo improvvisato, opponendo alla precisione dei sistemi biometrici una forma di opacità artigianale, strumento di sabotaggio visivo. La serialità del lavoro di Comar, con i soggetti ritratti frontalmente, come nella fotografia segnaletica, evidenzia la tensione tra l'individualità e l'omologazione, anche se c’è il rischio che tale approccio finisca per neutralizzare la singolarità dei soggetti.

Una tensione simile, ma declinata attraverso un linguaggio del tutto differente, emerge nella mostra Silent Spring di Michele Borzoni (1979) e Rocco Rorandelli (1973), dove la narrazione è ordinata secondo l’alfabeto, un dizionario della protesta, dove ogni voce tenta di classificare, nominare, dare un ordine alla rivolta. Ma è proprio questa sistematizzazione che sottrae pathos alla materia incandescente da cui nasce la ribellione. I manifestanti vengono incasellati dentro una grammatica fredda, dove la pretesa di oggettività silenzia l’urgenza e la vibrazione emotiva del dissenso. Nel tentativo di raccontare la rivolta, la fotografia rischia di smussarne la forza. La forma del dizionario, che promette chiarezza e rigore, anestetizza ciò che nella protesta è più vivo, l’emozione, l’instabilità, gli slanci.

E se potessimo scegliere chi essere, ogni giorno? Avere vent’anni significa non sapere chi si è, e forse non volerlo sapere del tutto. In Octopus’s Diary, Matylda Nizegorodcew (2001), per quarantotto ore, vive la vita di diverse persone. Si insinua nelle stanze altrui, nelle vite che non le appartengono, nei gesti minimi della quotidianità. Tra poco uscirò di casa per fare l’ultimo viaggio come me stessa prima della mia trasformazione. Non so come si comporteranno le mie emozioni. Non so se sarò in grado di calarmi completamente nei panni di Giulia. Mentre si toglie una maschera trasparente, il volto non si rivela, si duplica. Mettersi il rossetto e gli occhiali scuri, non afferma l’identità, ma costruisce una finzione temporanea. Smascherarsi e truccarsi parlano dell’impossibilità di essere una cosa sola, e in questo diario tentacolare, l’identità è una continua messa in scena.

Accade anche in Se mi penso in grande, svanisco, progetto collettivo realizzato da otto fotografi per la sezione Speciale Diciottoventicinque. Dal mosaico dei loro ritratti sfocati si comprende il bisogno di non sentirsi soli, di vivere nella forza del gruppo. Il futuro ha la forma di pesanti pietre che una ragazza cerca di sollevare, e l’equilibrio è quello di un piede poggiato su un cumulo traballante di sassi. In bilico, ogni scelta pesa più del dovuto. E ogni tentativo di raccogliersi si scontra con la fatica di trovare un linguaggio comune, una forma condivisa che non sembri già obsoleta. Si cerca nell’altro un appoggio, un riflesso, un’eco capace di dare forza. Ma la verità è che spesso la collettività è un rifugio fragile, una costruzione instabile quanto le esistenze che dovrebbe contenere.

Anche tra i fotografi selezionati per il Premio Luigi Ghirri si avverte una tensione simile. Se in passato la fotografia ha spesso indagato l’assenza della madre e di altre figure femminili, come nei lavori di Moira Ricci o Silvia Bigi, in queste mostre si assiste a un’inversione di tendenza. Due progetti, Non sei più tornato di Serena Radicioli (1997), già esposto al festival Grenze Arsenali Fotografici, e The Shape of Your Eyes, Other Things I Wouldn't Know di Davide Sartori (1995), vincitore di questa edizione, si soffermano sulla mancanza della figura paterna. Il bisogno di un padre che dia orientamento, che riconosca, che protegga e ponga limiti, non si esprime più in termini di conflitto, ma di nostalgia, il padre non è più l’oppositore da abbattere, ma il fantasma che non si è mai potuto incontrare davvero.

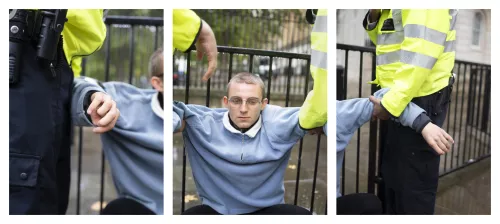

L’unico vero grido di rivolta e speranza lo lancia Andy Sewell (1978) con Slowly and Then All at Once. La crisi climatica si muove su questa soglia, un tempo fatto di lentezza apparente e fratture improvvise, di fenomeni quasi impercettibili che, nel momento in cui si riconoscono, sono già troppo vasti per essere arginati. Nella proiezione, che infonde vita e anima le fotografie, si vedono manifestazioni di piazza, riunioni e vertici istituzionali, cieli stellati, boschi rigogliosi. Spesso articolate in dittici e trittici, le immagini appaiono disgiunte ma fluide, montate come se il tempo potesse piegarsi, non tanto a costruire un racconto lineare, quanto a evocare uno stato mentale. Il dinamismo dei manifestanti si oppone all’immobilismo dei politici, i loro corpi, afferrati dai poliziotti o stesi a terra, spesso in posizione orizzontale, sono in contrasto con la verticalità di un potere anonimo e asettico. Il potere non concede nulla senza una richiesta. Non l’ha mai fatto e mai lo farà. Scopri fino a che punto un popolo è disposto a sottomettersi, e avrai scoperto l’esatta quantità di ingiustizia e torto che gli verranno imposti, si legge a un certo punto della proiezione. Un ragno, sospeso nel vuoto, si staglia nel cielo a ricordare la ragnatela delle immagini che scorrono. Una donna con gli occhi chiusi, assorta nei suoi pensieri, sta forse sognando un futuro diverso, e dopo pochi secondi, una vegetazione verdeggiante si fa largo sugli schermi.

In copertina, Andy Sewell, Slowly and Then All at Once, London, 2019 © Andy Sewell.

Festival Fotografia Europea 2025, Avere vent’anni, a cura di Tim Clark, Walter Guadagnini, Luce Lebart, 24 aprile – 8 giugno 2025

Michele Borzoni e Rocco Rorandelli, Silent Spring, a cura di Tommaso Tanini

Se mi penso in grande, svanisco (Speciale Diciottoventicinque, tutor Camilla Marrese e Gabriele Chiapparini, partecipanti Martino Cortigiani, Alice Muratore, Sara Tonioni, Manfredi Almiro Calabrò, Andrea Parisi, Eleonora Silvestri, Alessandro Di Palma e Chiara Capodieci).