Cortona 2025: vivere insieme

In un presente segnato da contrasti tra nazioni, generazioni e identità, la fotografia si offre come linguaggio di mediazione e invito a una pace necessaria. Come Together è il titolo scelto da Paolo Woods per la quindicesima edizione del festival di fotografia Cortona On The Move dedicato alla riconciliazione. Il tema di quest’anno è nato il 4 novembre 2024: il giorno prima delle elezioni americane. Quando ho saputo il risultato, mi sono reso conto che viviamo in un mondo sempre più diviso, con fratture che si allargano fino a diventare ferite aperte ed estremismi, dove le parti opposte non comunicano, ma urlano. Eppure, il vero tema che attraversa il festival non è esclusivamente la riconciliazione, ma la nostalgia di un mondo riconciliato che non c’è o forse non è mai esistito.

Partendo dall’alto, nella Fortezza del Girifalco è allestita la mostra Inferno & Paradiso curata da Alfredo Jaar, dove a venti fotoreporter viene chiesto di scegliere due immagini dal loro archivio, la più straziante e la più speranzosa. Lo spazio è immerso nel buio e le diapositive vengono proiettate a distanza di venti minuti l’una dall’altra. Restare fermi, ad attendere l’alternanza delle immagini, significa riconciliarsi con il tempo, accettare la polarità e tentare di abitarla, ma è anche un’operazione intrisa di nostalgia. I proiettori evocano un’atmosfera di intimità familiare, la riconciliazione si intreccia alla memoria e diventa fragile, resta un fondo di amarezza e la consapevolezza che quell’unità non è mai davvero esistita, se non come desiderio.

Nel cuore di Cortona, lo spazio interno a Palazzo Casali, affacciato su Piazza Signorelli, fa da scenario alla mostra più nostalgica del festival, Il Cortile 1985-2025. Qui sono raccolte le fotografie di Davide Peterle che documentano l’omonimo spettacolo con cui la compagnia di danza contemporanea Sosta Palmizi debuttò nel 1985. Oggi, ricordando quei giorni, sentiamo la stessa emozione, la stessa connessione che ci ha unito allora, consapevoli che quel retrobottega dei giovani danzatori è ancora vivo dentro di noi, scrive Roberto Cocconi, uno dei fondatori. Ma più che ricordare la forza di quel debutto, la mostra insiste sul “retrobottega”, sul “dietro le quinte”, feticcio di un passato condiviso, che affascina e commuove, luogo idealizzato, sospeso tra la memoria e il desiderio di un possibile ritorno.

In basso, all’interno di un magazzino alla stazione di Camucia, frazione di Cortona, è allestita la mostra Family Trilogy di Christopher Anderson curata con la compagna Marion Durand. Una scelta che potrebbe sembrare marginale, ma che in realtà si rivela strategica, è qui che il festival trova il suo vero ingresso simbolico, essere alla stazione significa porsi tra un arrivo e una partenza, tra un dentro e un fuori, tra ciò che si lascia e ciò che non si conosce. La mostra di Anderson si presenta come il doppio di quella curata da Jaar, se quest’ultimo mette in scena prima l’inferno e poi il paradiso, per Anderson, l’inferno, il suo essere un fotoreporter di guerra, rimane premessa invisibile ma necessaria all’esistenza delle fotografie di famiglia. Da un lato il fotografo che per anni ha attraversato conflitti e fratture insanabili, dall’altro l’uomo che sceglie il privato e l’intimità per pacificarsi con il suo passato e vivere un nuovo inizio. Ma anche in queste fotografie affiora un aspetto nostalgico, le stampe ricordano il processo Cibachrome, superfici lucide e colori saturi, specchi in cui l’osservatore e il soggetto si incontrano, e per un istante, si riconciliano.

La famiglia diventa la risposta al senso di spaesamento e precarietà. Così accade a Parisa Azadi, che nel 2017 torna in Iran dopo venticinque anni trascorsi in Canada (Ordinary Grief), a Mika Sperling, che ricorda le violenze subite dal nonno durante l’infanzia e l’adolescenza (I Have Done Nothing Wrong), a Maya Valencia, che fotografa la casa dei nonni nel quartiere Son Espanyolet di Palma di Maiorca (Ca Sa Padrina, Letter to My Grandmother’s House), a Taysir Batniji, palestinese residente a Parigi, che mostra il legame con sua madre e la sua terra (Home Away From Home, Disruptions, At Home, Elsewhere),

In questo stesso orizzonte si colloca Supersosia, di Ray Banhoff alias Gianluca Gliori, che raccoglie come in una famiglia allargata molti sosia sparsi nella provincia italiana fra cui Totti, Berlusconi, Lady Gaga, Liz Taylor e Vasco Rossi. Persone che tentano di diventare altro pur restando sé stesse, aggrappandosi a un’immagine riconosciuta per sfuggire all’anonimato. La nostalgia non si limita al passato, né coincide con il semplice ritorno a ciò che è stato, è invece il richiamo a un sogno condiviso, un immaginario collettivo che continua a vibrare nelle memorie e nei desideri di ciascuno. Un sogno popolato di icone che vivono nel mito più che nel tempo reale, ma che offrono un punto di ancoraggio identitario, misura della distanza tra ciò che si è e ciò che si sogna di essere, tra ciò che è reale e ciò che si desidera mostrare.

Accanto a una mappa che dall’alto della Fortezza discende fino al basso della stazione, delineando il percorso fisico del festival e la geografia dei suoi spazi espositivi, si affianca una linea del tempo che intreccia passato e futuro.

La ricchissima mostra sul passato coloniale dell’Italia, L’occhio coloniale, se da un lato ha il pregio di mostrare le atrocità e la crudeltà dei soldati italiani, è un'altra forma di nostalgia che grava come un’eredità ingombrante. È il passato che ci colonizza, che ci occupa, e non ci permette, non avendolo rielaborato, di guardare al futuro.

In Atlas of the new world, progetto vincitore del Premio Amilcare Ponchielli, Edoardo Delille e Giulia Piermartiri, per mostrare la futura crisi ecologica, adottano una tecnica basata su un procedimento interamente analogico. Alcune diapositive di ipotetici scenari di crisi vengono proiettate sul soggetto per una frazione di secondo grazie all’utilizzo del flash. Durante lo scatto i soggetti non vedono ciò che viene proiettato su di loro, e l'immagine finale è la fusione tra presente e futuro. Se l’intento è davvero pregevole, il risultato lascia perplessi. La sovrapposizione delle immagini non provoca un effetto scioccante perché il risultato appare confuso, per comprendere pienamente il progetto, è necessario affidarsi alle lunghe e dettagliate didascalie che illustrano il senso dell’opera. Anche in questo caso l'uso dell’analogico ha qualcosa di nostalgico, come è nostalgica una parte della mostra che si alimenta con le immagini realizzate in un set, dove sui visitatori vengono proiettati gli stessi scenari usati nel progetto. Il tutto richiama l'Esposizione in tempo reale n. 4: Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio di Franco Vaccari alla Biennale del 1972, e suggerisce quanto quel gesto pionieristico sia diventato parte di un immaginario condiviso. Oggi, in un’epoca in cui l’autoscatto è pratica quotidiana e compulsiva, riproporre la stessa operazione significa interrogare la nostra relazione con la fotografia, non più atto rivoluzionario, ma memoria dell’atto rivoluzionario attraverso cui Vaccari ribaltava il ruolo dello spettatore trasformandolo in autore, e metteva la fotografia al centro di una riflessione sull’arte partecipativa.

Anche l’uso dell’intelligenza artificiale, in bilico tra la promessa del nuovo assoluto e il ritorno di immagini sedimentate nella memoria collettiva, appare nostalgico. La mostra Galactic Bites (a cura di Loredana De Pace) di Stefano Frighi, creata totalmente con il software Midjourney V6.1 e V7, nasce dalla lettura della Guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams del 1979, e dalla passione dell’artista per la saga di Star Wars. Il risultato è un futuro contaminato da ritorni, reminiscenze, iconografie pregresse, sintomo della nostalgia di cui sono intrise le nostre visioni. L’impressione è che in generale si assista a un ritorno del pittorialismo mentre ci sarebbe bisogno di una fotografia che non giochi a nascondino e mostri la realtà senza filtri né artifici.

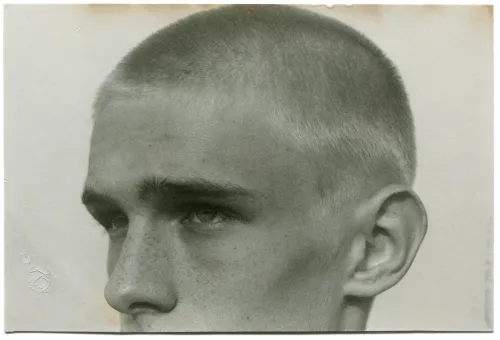

Così avviene nel progetto del fotografo ucraino Vic Bakin, che in Epitome esplora la mascolinità nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta, prima e durante l’invasione russa dell’Ucraina, attraverso fotografie di giovani uomini accostate a paesaggi segnati dalla guerra. Il significato di Epitome, ciò che è concentrato e ridotto, si condensa nel ritratto di un adolescente il cui volto è tagliato a metà. Una fotografia che rispecchia la nostra esperienza del tempo, metà passato, metà futuro, e nel mezzo un presente che non ha identità. Alcune stampe sono volutamente rovinate per evocare un effetto “antico”, graffi, macchie, abrasioni che non sono il risultato del tempo, ma una messa in scena. Un modo per fabbricare la nostalgia, per dare al presente la patina del passato, quasi a volerlo rendere più autentico proprio perché appare consumato. L’immagine di una fotocamera semidistrutta ricorda quella di Miroslav Tichý, simbolo della sedimentazione del tempo, residuo materiale di un passato che continua a intervenire sul presente. Se la linea di confine tra l’uso di linguaggi “vintage” senza reale necessità e il recupero di radici e memorie è sottilissimo, la mostra di Bakin riesce a far percepire la frammentarietà del tempo, senza cedere al puro effetto nostalgico.

Sul medesimo crinale si muovono le fotografie di Iole Montefusco e Rita Bonini nella mostra collettiva Echoes of Place che raggruppa i lavori realizzati dagli studenti del corso di fotografia documentaria della Fondazione Studio Marangoni, accompagnati da Michele Borzoni e Simone Donati, del collettivo TerraProject. La prima, con Architettura senza architetti, rivolge lo sguardo alle costruzioni che sorgono negli spazi che costeggiano l’Arno, racchiusi tra la ferrovia Roma–Firenze, l’autostrada A1 e la direttissima Roma-Firenze. In questo territorio, fra i comuni di Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Figline-Incisa Valdarno, si incontrano orti, recinti, pollai, ripari per animali e per uomini, che rivelano una sapienza quotidiana e sommessa, come suggerisce il mosaico, composto da un insieme di porte improvvisate, incollato a sua volta su una porta nella sala espositiva di Palazzo Baldelli. La forza del lavoro non risiede tanto nel documento, quanto nel montaggio, le immagini, accostate l’una all’altra, costituiscono una griglia che non è mai chiusa né uniforme. Sono architetture anonime fondate sul riuso dei materiali e su una conoscenza costruttiva elementare, capace però di ripensare il rapporto tra vita e spazio, ispirandosi a un’idea radicale di libertà.

Rita Bonini ci porta a Resceto, piccolo paese ai piedi della Tambura, il monte più alto delle Apuane, in provincia di Massa Carrara, segnato dagli eccidi compiuti da nazisti e fascisti contro partigiani e civili. Il suo lavoro, Resceto, ciò che rimane, testimonia la vita che persiste nei luoghi segnati dalla violenza, il modo in cui la memoria dei tragici avvenimenti si riflette nei volti e negli spazi quotidiani e come il ricordo diventi una forma di abitabilità. Un uomo seduto su un prato circondato da tronchi di alberi tagliati, la parete di pietra spoglia di un edificio, l’interno di un bar con delle tovaglie rosse sulle tavole vuote, una donna tiene in mano un ritratto maschile, immagine dentro l’immagine, simbolo di ciò che resta.

Da questi frammenti di quotidiano si dipana il filo che attraversa i lavori presentati in questa edizione di Cortona on the Move: non soltanto una mappa di autori e linguaggi, ma il tentativo condiviso di rispondere a una domanda che attraversa ogni immagine: come possiamo ancora stare insieme? La fotografia si muove tra due poli, la nostalgia e la riconciliazione, oscillando tra il recupero di un passato irrisolto e la proiezione verso un futuro incerto. Il suo compito non è quello di restituire un’unità perduta, quanto di insegnarci ad abitare la frattura, a riconoscere nel frammento la possibilità di un legame, nella memoria la condizione per un incontro, nella distanza la misura di una vicinanza. È in questo continuo esercizio di mediazione che il titolo scelto da Paolo Woods, Come Together, si rivela non tanto un semplice invito, ma un orizzonte fragile, che ci ricorda quanto il vivere insieme non è mai dato una volta per tutte, ma sia un edificio da costruire giorno dopo giorno.

Cortona On The Move, Come together, a cura di Paolo Woods, fino al 2 novembre.

In copertina, Head, 2023, Dalla serie Epitome © Vic Bakin, Storks, 2023.