Joel Meyerowitz e la meraviglia

La mostra di Joel Meyerowitz, al Museo di Santa Giulia a Brescia, si apre con le immagini dell’11 settembre: i grattacieli ridotti in rovina, la polvere che avvolge ogni cosa, gli uomini minuscoli che scavano, raccolgono, cercano tra le macerie. È una scelta radicale: partire dalla fine. Dove prima svettavano i simboli del potere e della verticalità, ora resta solo una ferita aperta. New York si mostra nuda, spoglia del suo mito, fragile come un corpo inerme. È da questo cratere che prende forma il percorso della mostra, una visione che non elude la morte, ma la attraversa, suggerendo come non sia stata un'irruzione improvvisa, ma il frutto di una lunga e silenziosa gestazione.

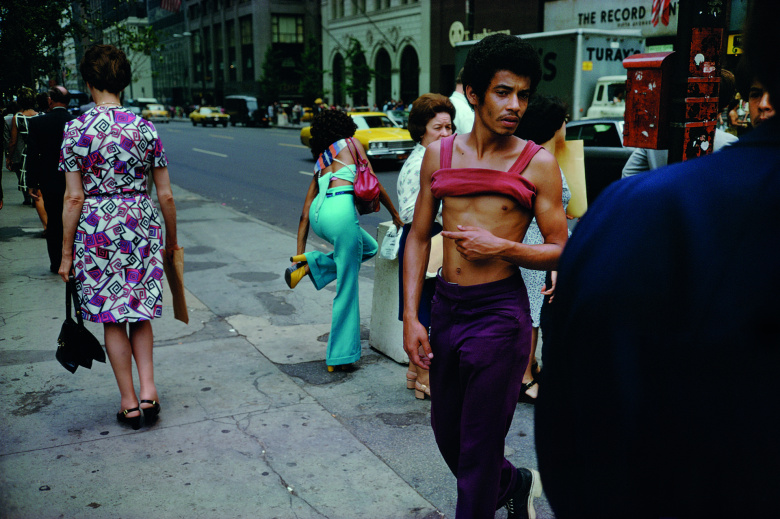

Negli anni Settanta, Meyerowitz sembra già percepire una fragilità latente. Le sue fotografie mostrano una città in cui affiorano neri profondi, ombre taglienti, nuvole di vapore bianco che si sollevano dall’asfalto. In una New York satura di rossi cupi, una giovane donna, appoggiata alla vetrina di un fast food, trattiene il respiro come nell’istante che precede un’esplosione. In un’altra immagine, è una donna vestita di rosso a esplodere visivamente, la sua figura irrompe tra anonimi passanti, sullo sfondo di un edificio scandito da una griglia di luci e ombre.

L’impressione è quella di veder scorrere una pellicola cinematografica che, all’improvviso, si blocca su un fotogramma, e solo un occhio ben allenato può cogliere, giocavo in terza base, conoscevo quel tipo di movimento grazie a quello che mi aveva insegnato mio padre: era energia al servizio del momento, un momento irripetibile e fugace, e per me questa idea si chiamava Fotografia.

Ogni altro soggetto, l’arcobaleno che taglia il cielo in Messico, il cavallo crollato al suolo a Malaga, l’inquietante signora che percorre le strade di Londra, non fa che riaffermare il legame profondo tra il fotografo e la metropoli, come se ogni immagine, anche la più lontana, custodisse un’eco della città-matrice, uno sguardo in bilico tra storia e nuove sperimentazioni. Stavo lasciando andare ciò che già sapevo fare, per vedere cos’altro potesse essere espresso in fotografia, senza usare le tattiche e il linguaggio familiari di Henri Cartier-Bresson o Robert Frank.

Da questa consapevolezza nasce la scelta di lavorare a colori, seguendo l’esempio di William Eggleston, a cui il MoMA dedica una mostra nel 1976, e di Stephen Shore, che nel 1972 realizza American Surfaces. Il mondo è a colori, mi sembra così ovvio, afferma Meyerowitz, ribadendo un’evidenza percettiva che, paradossalmente, risultava quasi sovversiva.

La scelta del colore non rappresenta soltanto l’adesione a un nuovo linguaggio, ma una modalità di percezione più sensibile all’ordinario, all’accidentale, al possibile. Lo sguardo si muove nel basso continuo del quotidiano, si volge a terra, dove il corpo si misura con la gravità, e con la possibilità, sempre imminente, della caduta. Un ragazzo si affaccia alla portiera di un’auto e guarda dritto verso l’obiettivo, il suo volto emerge dall’ombra dell’abitacolo, una bara parcheggiata sotto il sole.

A Central Park lo sguardo segue la linea del prato su cui due donne fanno un picnic e il peso dei corpi a contatto con la terra; a Parigi, la folla osserva un uomo steso sull’asfalto ai margini di una stazione della metropolitana, ma non interviene. Ancora a Parigi, un cappello di paglia sta scivolando verso la scala del métro, mentre una donna cerca di afferrarlo, sotto lo sguardo divertito dei passanti.

Persino nelle immagini di still life, l’obiettivo di Meyerowitz è naturalmente rivolto verso il basso. Le fotografie realizzate nello studio di Giorgio Morandi, mostrano alcuni oggetti cari al pittore, ma è il tavolo su cui poggiano a diventare il vero protagonista, attraverso leggere impronte, cerchi sbiaditi, aloni di colore, ombre di gesti ripetuti.

Sono proprio le ombre a rivelare il peso delle cose e l’esistenza degli individui. A New York, una donna vestita di nero emerge da un cono scuro proiettato sull’asfalto, mentre dietro una vetrina, una tigre finta compie un balzo; se la donna avanza, la tigre resta prigioniera della luce. Meyerowitz non idealizza, non redime, ma raccoglie ciò che sfugge, un dettaglio dimenticato, una postura stanca, un oggetto fuori posto, e lo fa risplendere per un attimo, prima che ritorni alla polvere.

Se New York racconta il brulichio e l’energia che sale dalla strada, altrove si apre un’America svuotata di sé; due volti, uno che esplode e l’altro che si ritrae, si mescolano nella stessa ombra, attraversati da una sotterranea idea di fine.

A Provincetown, nel Massachusetts, un sottopassaggio conduce al mare. Al centro di questo spazio di transito, rischiarato da una luce artificiale, un telefono è appeso alla parete, in attesa di una chiamata. Oltre quel rettangolo di luce, il cielo sfuma dal blu profondo al rosa violaceo del crepuscolo. Attraversare quello spazio significa lasciare alle spalle la voce, la presenza, forse persino l’idea stessa di realtà. In Florida non ci sono corpi abbronzati, ma un motel avvolto in un’atmosfera che soffoca il clamore del giorno. La piscina è uno specchio d’acqua stagnante, le sedie a sdraio sono vuote e l’ombrellone aperto. È una Florida postuma, ritratta nel momento in cui la festa è finita. La luce, ancora una volta, fa da regista: nella stanza al pianterreno un bagliore arancione plasma il buio, fiamma o televisione? Se il sottopassaggio rappresentava una soglia verso l’ignoto, il motel si fa illusione del quotidiano, da una parte un varco aperto verso la notte, dall’altra una notte che ha preso possesso di tutto. Lo stesso senso di sospensione si ritrova nella fotografia di un trampolino arrugginito sul bordo di una piscina che guarda l’oceano, lì dove il corpo dovrebbe librarsi nell’aria, restano solo cemento, sale e vento, testimoni silenziosi di un gesto in bilico tra possibilità e abbandono.

Meyerowitz costruisce piccoli inferni terrestri, in cui affiora la condizione di un’America segnata da soglie che conducono al nulla, luci che non illuminano e figure che attraversano le immagini come spettri. Il tempo è sospeso in una condizione di permanente attesa, ed è proprio qui che si insinua un dubbio: siamo nel territorio della street photography, del gesto immediato, dell’intuizione rapida, o ci troviamo davanti a qualcosa che eccede la contingenza e sfiora la messa in scena, a una staged photography accuratamente orchestrata?

Non si tratta di mettere in scena, ma di rivelare la scena nascosta nel quotidiano. La forza delle fotografie di Meyerowitz non risiede nell’illusione del vero, ma nel lavorio sotterraneo dell’ambiguità, in ogni immagine l’immediatezza è frutto di studio e la spontaneità è sapientemente controllata. Fotografare è cogliere il tempo dell’urgenza, e anche quello dell’esitazione, ero così convinto di essere, e rimanere per sempre, un fotografo di strada, e che la vita nell’ambiente urbano fosse tutto ciò di cui avevo bisogno per osservare e riflettere, che non avrei mai potuto immaginare di prendere in mano un banco ottico.

Rallentare non è solo una scelta tecnica, ma un’attitudine mentale. La mostra si chiude con una serie di autoritratti che rappresentano il culmine di questa trasformazione, dal ritmo frenetico del mondo al silenzio della solitudine. In uno di questi, Playing with My Self (2020), Meyerowitz è seduto al tavolo della sua casa con la testa tra le mani e il volto inclinato verso una piccola candela. La luce calda gli sfiora i lineamenti con la delicatezza di un pennello. Più che osservare, il fotografo si lascia avvolgere da quel bagliore, mentre la candela, simile a una clessidra, trattiene il tempo che lentamente si consuma, portando con sé il mistero di ciò che resta.

Joel Meyerowitz, A Sense of Wonder. Fotografie 1962-2022, a cura di Denis Curti, Museo di S. Giulia, Brescia, fino al 24 agosto 2025.

La mostra è organizzata da Brescia Photo Festival

Leggi anche:

Marco Belpoliti | Occhio rotondo 53. Catastrofe

Corrado Benigni | Joel Meyerowitz, flâneur a New York

Mauro Zanchi | Joel Meyerowitz: l’elemento misterioso dell’immagine

In copertina, © Joel Meyerowitz, Florida, 1978.