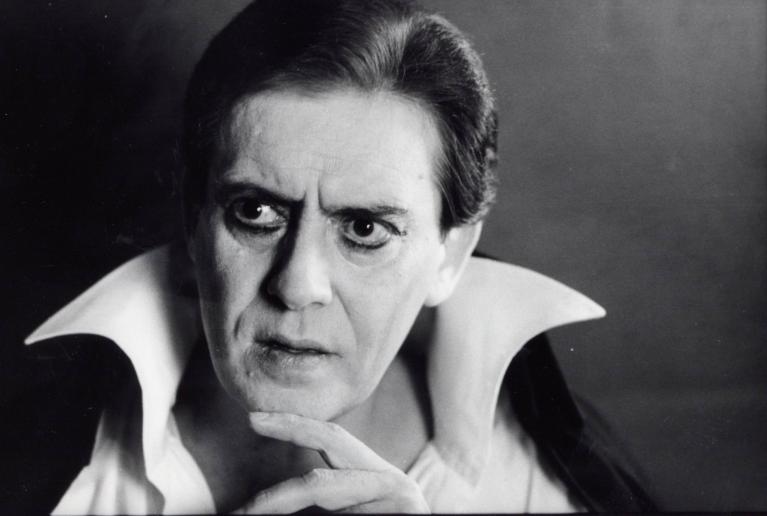

Carmelo Bene a quindici anni dalla sua morte / Nessun Bene

Carmelo Bene è un’eccezione che detta la regola, come accade in tutte le arti e come invece si suole negare al teatro. In pittura e scultura e poesia e letteratura si prendono le misure e si formano i giudizi a partire dai più alti esempi ed esperimenti, mentre il teatro lo si vuole avvilito come un “gioco sociale” o asservito come un “servizio pubblico”, dove l’arrogante diritto dello spettatore sovrasta l’umile dovere dell’attore. Non un trionfante dover essere ma uno sfibrante dover divenire, che Carmelo Bene ha perseguito con maggiore libertà e maggiore altezza degli altri artisti della scena novecentesca “all’italiana”. C’è in Italia una grande e lunga tradizione di attori che sono autori del loro teatro – i nomi di Eduardo De Filippo e di Dario Fo sono solo i più famosi – ma Carmelo Bene è l’unico che pone la sua attorialità al di sopra di ogni altra funzione e vocazione teatrale (cioè oltre l’autore e contro il regista), e dell’attore accetta la solitudine e celebra la libertà. Per la verità, si tratta di una solitudine da scontare e una libertà da subire da parte di un “soggetto-assoggettato” alla sua stessa scena. “Il teatro è sempre stato il luogo dell’azione simulata, della presenza addomesticata nella rappresentazione, della vita doppiata nella finzione…” – scrive Maurizio Grande, dialogando con Bene che, contro questo teatro, oppone “un attore radicato nella propria soggettività che scavalca i ruoli e la lingua… una soggettività che non si vuole piegare alla identità.”

Non si può allora – da spettatori o da critici o da storici – illudersi di poter descrivere oggettivamente un processo artistico e un percorso operativo tutto soggettivo, cioè tutto consumato e concluso in un “teatro” che prima sovrasta e poi si divide dal suo stesso “spettacolo”. Conviene piuttosto inseguire e infine spiare l’attore per così dire “dall’interno”, e – tenendo conto dei suoi numerosi scritti e reiterati detti – cercare di ricapitolare i tre atti davvero “unici” che – a mio avviso e arbitrio – costituiscono l’originalità se non addirittura l’origine del suo teatro: la separazione dal Pubblico, la sublimazione della Voce, la sparizione nella Macchina.

Il Sipario o la separazione

Per cominciare, allora, chiudiamo il sipario e finiamola con i mille discorsi con cui si cerca di rimettere in logica e ridurre a ragione il teatro e la sua illogica e irragionevole anarchia. Di solito tutto questo discorrere va all’indietro o al di fuori, cioè verso la storia o la società che vogliono reinserire il teatro nei loro anni o rivestirlo dei loro panni, traducendo in segni (storici) e significati (sociali) un’arte scenica che – quando davvero si innalza –non vuole lasciar segno e si tuffa nel non senso. Di solito, il critico e lo storico vanno alla ricerca di metafore che raddoppiano ed espropriano il teatro della sua stessa essenza metaforica, al fine di restituire il mondo del teatro al teatro del mondo, giacché, come si sa, “tutto il mondo è teatro!”.

È tutto giusto, anzi tutto ovvio: quelli sul teatro non sono mai discorsi sbagliati, ma finiscono per sostenere l’atteggiamento limitato di chi il teatro lo vede, e non quello spericolato verso chi il teatro lo fa. Così allora, quando si dice che “il teatro è uno specchio” sono rari gli spettatori che inseguono l’attore e si immergono dentro il suo riflesso, ma viceversa si pretende che quello specchio, invece di abbagliarci, ci debba “rappresentare”… Ed è appunto così che il teatro si incultura e dunque si snatura, perde i suoi sensi e in cambio si dota di funzioni, tutte ovviamente riferite al pubblico bene.

“No, non c’è nessun bene nel pubblico”, pensa un attore che dalla scena si affaccia su “un mare di teste come cocomeri”, che vedono il teatro al contrario di come lo si vive e lo giudicano all’opposto del perché lo si fa… Per l’attore che in scena vive e lavora, non è il pubblico l’origine culturale ma semmai il terminale naturale del teatro: non è lui il committente ma appena il ricevente di un effetto scambiato per la causa, di un vizio frainteso per servizio, o infine di una virtù “venduta” come abilità e “monetizzata” come talento…

Certo, il riconoscimento del pubblico è una gratifica essenziale a cui nessun attore rinuncia, ma è nella liminarità e alterità del suo “gioco” scenico, che ciascun attore cerca – e talvolta trova – quel prezioso momento di intima soddisfazione. Un momento dove si combinano il flusso atletico e la trance poetica: quel momento privato in cui il “suo” teatro” si rivela diviso e diverso dallo spettacolo pubblico. Quel momento in cui l’opera non coincide con l’operatore, e solo chi è di scena può avvertire – per dirla con Carmelo Bene – che non si dà mai capolavoro d’opera ma soltanto “fuor dell’opera si è capolavoro!”.

Ogni attore di “talento” – che lo dichiari o no – aspira a diventare un “genio” della sua stessa lampada, che si accende e si spenge nella monade aperta della scena; anzi, nella skené che è il vestibolo segreto dove nasce e cresce il processo creativo e che – in ultima analisi ma anche in prima battuta – è il suo stesso corpo. Il corpo dell’attore per forza e per mestiere si espone, è vero, ma non si può sempre dire che volentieri si propone. Non sempre, e in ogni caso non quell’attore che rinuncia alla paga del talento e scommette sull’appagamento del genio: il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può, e io del genio non ho nessun talento – dice e scrive Carmelo Bene in una più volte ribadita epigrafe. Scambiata per vanagloria dal pubblico in sala, è invece nel suo caso una scelta di nudità e infine di umiltà nel chiuso e nel vuoto della scena. La postura di Umiltà è di chi guarda in alto e dunque si diminuisce, spogliandosi innanzitutto della Volontà, sia della propria che di quella altrui: l’attore di genio non fa quello che vuole ma nemmeno quello che si vorrebbe da lui, e la sua davvero “involontaria” distrazione dalla platea fa offesa al pubblico sovrano, come se gli chiudesse in faccia un invisibile sipario che lo esclude dall’Atto Scenico.

Al contempo – è ben vero – il Fatto Spettacolare resta di esclusiva proprietà di chi lo vede e lo compra, ma appunto è solo un “resto”… E quel sipario che sembrava al servizio “pubblico” del tempo sociale ritrovato, diventa – visto dall’altra parte – la barriera che protegge il tempo perduto dell’attore. Una volta diviso l’Atto dal Fatto, l’attore di genio si disperde in una libertà di gioco e s’immerge in una vacuità di senso che davvero non gli dà tempo né modo di prendersi cura di un pubblico che “guarda e passa…”.

È pur vero che il sipario – anche quando è di scena Carmelo Bene – si apre necessariamente “a ogni spettacolo”, ma è anche vero che “in teatro” si può chiudere in qualsiasi momento – a piacimento dell’attore padrone del gioco e a detrimento dello spettatore che ha comprato il giocattolo. Carmelo Bene non è il primo che ha osato tanto, ma è quello che lo ha chiuso più volte, e che magari avrebbe voluto farlo tutte le volte. Non c’è spettatore di Bene che non ricordi di essere rimasto almeno una volta con un palmo di naso davanti al sipario chiuso all’improvviso, per qualche dissapore insorto o rumore molesto. Così facendo, il migliore e maggiore Attore che sia mai stato sulla scena rammentava a tutti – sempre “non volendo” – che non si era davanti a un film o al televisore, ma dentro un teatro vivente, dove l’incidente del processo artistico vale più della sostanza del prodotto spettacolare. E che infine il teatro vivente può anche morire prima della fine del suo spettacolo.

Ogni spettacolo “va a incominciare”, lo si dice e lo si fa sempre. Ma che debba sempre e comunque continuare è un imperativo eroico da circo all’americana. E semmai questo comandamento riguarda lo spettacolo, ma il teatro dov’è scritto e chi l’ha mai detto che debba andare avanti a tutti i costi?

In definitiva, ricapitolando la lunga vicenda del suo teatro, si può dire che “chiudere il sipario” – metaforicamente o materialmente – è stato, per Bene, un “atto di nascita”. I primi passi e le prime prove sembravano ribellioni dispettose o provocazioni gratuite, come quando il suo Cristo ‘63 si accampa in una villa dove gli spettatori-ospiti sono presi a torte in faccia e infine scacciati da un caotico anti-happening; oppure quando la messa in scena del suo romanzo Nostra Signora dei Turchi quasi si nega alla vista per via di una scenografia che occlude la quarta parete di un teatro all’italiana. Successivamente, nelle produzioni maggiori o maggiorenni degli anni Settanta e Ottanta, non ci sarà più bisogno di dimostrazioni o provocazioni: la separazione sarà data per conquistata dall’attore-autore e per scontata dal suo spettatore. Il teatro di Bene si difenderà dal suo stesso spettacolo senza più bisogno di battaglie o di barriere: basterà la postura indifferente e la recitazione monologante a sancire una distanza di sicurezza e di libertà tra la scena e la platea. Fino ai “concerti” dell’ultima fase del teatro di Bene, in cui un attore-poeta – spesso solo e comunque sempre solista – può sovrastare e infine ignorare l’orizzonte del pubblico per librarsi in una verticalità che è l’aspirazione teatrale e la respirazione musicale della sua “ricerca impossibile”.

L’eccezione in arte e in teatro è la regola – abbiamo già detto – e infatti “a guardar Bene” questi apparenti estremismi sono solo gli estremi di un teatro absolutus, cioè sciolto dal voto e liberato dal destino della “rappresentazione”, come molti avevano presagito prima di lui e tanti avrebbero poi perseguito dopo di lui.

A rileggere la storia delle teorie e la geografia delle pratiche teatrali del Novecento si capisce che uscire dalla rappresentazione non è un fatto polemico ma un atto poetico: la battaglia contro la rappresentazione comincia paradossalmente dal naturalismo e continua ad allargare il campo e allungare il tiro fino alla sfida contro l’umano e la tensione verso l’inumano di cui scrive Artaud, quando diventa esplicito il rifiuto del teatro di avere come “doppio” quella “realtà quotidiana e diretta di cui è a poco a poco divenuto soltanto la copia inerte, vana quanto edulcorata…”. Carmelo Bene ha forse meno pretese ma anche meno illusioni di Antonin Artaud quando denuncia la “Perseveranza del teatro tolemaico” e dichiara che “il nemico efferato del teatro è lo spettacolo di rappresentazione”, chiudendo da profano rivoluzionario la lunga lista dei santi riformatori del teatro contemporaneo.

La sua rivoluzione è davvero “copernicana”, perché pone al centro la scena e la luce dell’attore di genio, contro l’osservazione “terra terra” di un pubblico che crede a quello che vede, cioè che quella luce sorge e tramonta attorno a lui e per il suo godimento. Ebbene, contro l’ostinata illusione politica della Rappresentazione – “che è sempre di Stato” – Carmelo Bene si batte in nome di una liberazione poetica. Ma sia chiaro, Bene non fa politica, non la ama, non ne discute: la sua scelta non è di dissenso ma di distanza, cioè di irritante e letterale ironia, che è il suo stile e costume sia di scena che di vita. Un’ironia che è motore di una sospensione scenica ma allo stesso tempo è anche una chiara scelta di astensione dal “pubblico” potere – e volere e dovere e sapere… – che lo autorizza “a prendersi una vacanza” dai temi e problemi dell’intera società, in tempi in cui tutti predicano l’Impegno e razzolano nella Partecipazione. Così, soltanto con Bene e per Bene, con il Pubblico e l’Attore “ironicamente” separati in casa, si raggiunge la piena autonomia dell’arte scenica, tante volte perseguita e altrettante volte perseguitata.

Ma sia ancora più chiaro: il teatro non si libera mai dal suo spettacolo, l’attore non rinuncia mai al suo pubblico. Si tratta solo di rovesciare la sudditanza tra la scena appagata e la platea pagante: nessun teatro può tagliare i ponti con il pubblico, ma Carmelo Bene – prima ribelle e poi rivoluzionario – è il primo che ha alzato il ponte levatoio che difende e sospende lo spazio-tempo della scena, e quindi il corpo e l’anima dell’attore che lo abita.

L’attore passa così da complemento a supplemento del sociale, con buona pace del pubblico sempre in guerra per il controllo del Sipario!

La Voce o la sublimazione

Ma come è stata possibile questa rivoluzione, visto che non basta dichiarare una guerra per vincerla? L’isolamento della scena e la solitudine dell’attore non si conquistano con una teoria poetica ma solo con una pratica performativa che riesca a imporsi su un pubblico sedotto e quindi abbandonato. Meglio sarebbe dire domato e quindi “educato”.

È questo un traguardo difficile a cui non si arriva con le Opere, sia pure di Bene. È piuttosto un’operazione quella che vince e convince lo spettatore, e in effetti l’operatore Bene propone al pubblico una separazione che è anche un’elevazione: mentre cioè si chiude la comunicazione orizzontale si apre la possibilità di una corrispondenza verticale. Il superamento o il ripudio della relazione frontale con il pubblico non si realizza cioè come una sfrontata provocazione, ma con un cambiamento di direzione e di attenzione verso l’alto, che va fatto condividere anche allo spettatore. Senza saperlo e magari senza volerlo, il pubblico si allena a guardare non più in modo prospettico la scena: come davanti alle pitture sacre medievali la visione (e non la veduta) si coglie passando per un punto elevato, che poi è lo stesso verso cui tende l’artista in continuo e distratto monologare…

“Recitare a nessuno, recitare tra sé”, consiglia Carmelo Bene ai suoi attori, ciascuno intento e immerso nel suo monologo. Così anche in scena si elimina l’orizzontalità delle relazioni e la socialità del dialogo, e infine si approda alla sospensione del tragico. Non si dà più dunque una consolante Rappresentazione ma al suo posto si offre una esaltante Incantazione alla lettera. Ci si ritrova cioè tutti insieme “nel canto”, come davanti alla poesia o come dentro alla musica…

Carmelo Bene, pur senza dimettersi da attore si traveste in cantante, trasferendo in palcoscenico la parte e l’arte dell’orchestra. Prima ancora di passare all’assolo dei suoi concerti d’autore, il testo diventerà per tutti gli attori uno spartito d’opera, e la scenografia progressivamente diventa un monumento coreografico che ostacola il movimento drammatico. Potrà essere un enorme letto che diventa anche la nave di Otello, o l’armadio imponente abitato dagli scheletri di Macbeth, o la gigantesca tavola imbandita dove gli attori sono nani e Romeo e Giulietta si offrono come vivande prima ancora di farsi vittime... Poi, gradualmente, basterà un trono per l’attore e un leggio per il cantante. E, sempre più spesso, un altare o un pulpito a forma di tomba, o viceversa…

Messo così l’attore, ovvero messo in musica, anche il pubblico capisce che deve cambiarsi d’abito e invertire il senso: lo sguardo si metterà in ascolto e l’orecchio aguzzerà la vista, rivoluzionando o forse restaurando una fruizione teatrale che ha sempre dato priorità al suono anziché alla visione. Messo in musica, il teatro non smarrisce però i segni e i significati di un teatro di parola che, fingendo di morire in musica, invece risorge in retorica. Messe o trasmesse in musicalità, la parola rinasce dal suono e l’azione dalla danza, anche se la prima rivela la sua vanità e la seconda la sua invalidità. Carmelo Bene parla per così dire a vanvera e inciampa sullo scandalo del suo stesso corpo. Così – agli occhi, anzi alle orecchie del pubblico in sala – il messaggio va in ironia mentre al messaggero non resta che andare incessantemente in rovina…

Intanto la scena, liberata dal confronto con la sala, diventa lo specchio di se stessa, dove ogni gesto non è che un riflesso e ogni presenza si rivela un fantasma. Ma se il lago della scena inghiotte se stesso, non c’è posto per l’atto di Narciso ma solo per la sua voce: dunque solo per il ruolo e il modo “femminile” di Eco. Così, al corpo esposto dell’attore non resta che mimare la sua assenza, mentre l’essenza del teatro di Bene sta in una voce che si pone in ascolto di se stessa.

Sulla Voce di Carmelo Bene si è detto anche troppo e sicuramente in troppi. Tralasciando i commenti e soprattutto i complimenti, pochi hanno cercato di definirne la qualità e misurarne la quantità scenica: “voce eidetica”, scrive il migliore dei suoi interpreti, Jean-Paul Manganaro, sottolineandone la fertilità di dar “forma” e la capacità di cogliere le “essenze” delle parole. Forse è davvero questa la potenza della voce di Carmelo Bene, ma è importante anche misurarla in atto, ovvero ricordare il procedimento e l’uso che ne fa l’attore, al solito in soggettiva e dunque “in sé e per sé”.

Tentare una descrizione in assenza di una dimostrazione è ovviamente impossibile: nessuna parola da scrivere o concetto da spendere aiuterebbe un lettore che non avesse mai visto e ascoltato Carmelo Bene. Molte sono le registrazioni audio e video certamente utili a dar conto di “una voce che si spense”, ma non ci restituiscono la realtà o la verità dello spazio-tempo scenico e del suo rapporto con il corpo e la voce dell’attore vivente. Ed è solo in quello spazio-tempo che si può davvero recepire e misurare l’estensione o l’efficacia della voce, e – nel caso di Carmelo Bene – la sua “sublimazione”.

“Sublime” è in concreto un vertice ma anche un limite di altezza. La voce è sublime quando si appende in alto rispetto al corpo da cui è sfuggita. La sublimazione, prima di essere un’elevazione per così dire spirituale, ha – in teatro e per il teatro – un suo modo tecnico e un suo scopo funzionale. Per accentuare ancora di più la materialità dell’operazione di Bene, conviene forse parlare di un “sublimato di voce”, nel senso di quel processo fisico e chimico per cui una sostanza viene purificata per evaporazione e successiva rapida condensazione. È certo un mio azzardo ma non una esagerazione, scommettere sul fatto che – in Carmelo e per Carmelo – questa operazione ha una sua causa fisica e quindi un effetto chimico.

“Fisica” è la via di una voce che trapassa il corpo in altezza – “gli ultimi risuonatori sono il palato e la testa”, precisa Bene in più occasioni – cosicché evapora fuori e si condensa in alto rispetto allo stesso attore che la emette, dando a lui per primo, la sensazione di essere in ascolto della sua stessa voce. Una voce che si “solidifica” al di sopra dell’attore è così sublimata da sembrare espropriata, anche prima dell’aggiunta di una potente amplificazione che moltiplicherà l’effetto di estraneità e aggiungerà un inganno di precedenza: tra l’attore al microfono e le casse del rinvio acustico, chi parla per primo, ovvero chi sta parlando a chi? E poiché l’attore sta in una scena “separata” dal pubblico, potrà stupirsi e legittimamente chiedersi “chi mi sta parlando?” Così, in virtù di questa “tecnica” fisica di pre-amplificazione, Bene gioca sull’autoinganno di una voce rubata e giura sulla sensazione di “essere detto”, finalmente spossessato dal testo recitato e dal ruolo di recitante. Tutto questo non è che un trucco teatrale ma è anche una transe poetica, che infine è il sogno e il segno del mestiere dell’attore: una transe certamente artificiosa ma non per questo meno autentica. Non si è grandi attori – dice Bene – ma appena “fini dicitori” quando non ci si sente detti ma ci si ostina a dire, a porgere parole altrui e non ripassate – “ri-formulate” – attraverso “una voce… che si ascolta dire”.

“Chimica” è, nel frattempo, la variazione dei rumori e la mescolanza dei colori di una lingua che Bene scava in profondità prima di farla riverberare in altezza. Ancora un sublimato di evaporazione e condensazione, ma stavolta si tratta di toni e di modi del dire, ovvero “dell’essere detto”. Il pubblico che si inserisce nella risonanza dell’ascolto solipsistico dell’attore, coglierà l’effetto di una “re-citazione” basata su una combinazione di tonalità che si completano e si combattono, alla ricerca di un doppio senso che è poi la somma algebrica del non-senso. In breve e in concreto, ogni “battuta” d’attore risulta gratuita e dunque ambigua e finalmente credibile, giacché non si può non credere alla parola data e subito negata, al sentimento dichiarato e smentito, al significato esposto e nascosto nello stesso segno, nello stesso suono. È come se a ogni affermazione si aggiungesse un punto interrogativo, se ad ogni eccitazione si mettesse un freno, se ad ogni esclamazione si negasse il trionfo… Oppure, al contrario, è come se i toni, come sessi opposti, si sposassero nella densa significanza di un suono in risonanza.

Così – dalla Separazione del pubblico alla Sublimazione della voce – l’Ironia passa da presa di distanza a sorpresa dell’ambiguità. Ambiguità di ogni frase e di ogni parola, che non si dice perché è sempre detta dall’alto o addirittura dettata dall’Altro. Infine la Voce non ci sarebbe se prima non ci fosse il Verbo. Non quello divino ma quello originario: “dammi una sola parola e la voce mia sarà sazia!”

Sembra “ispirazione” ma forse è solo “respirazione”: è la parola quel dono o quella grazia che permette alla voce dell’uomo di riempirsi e poi svuotarsi di suoni e di sensi che la fanno vivere, ma prima ancora la fanno nascere. La voce è seconda alla parola, e appunto l’asseconda ripassandola e sublimandola. La parola è la sorgente e la voce la spettina, la ispeziona, se ne fa interprete, ovvero si apre al suo senso prima ancora di tradurlo in suono.

Così spiegava Carmelo Bene durante i suoi seminari sull’attore del verso: il senso viene prima del suono, anche se il suono si ascolta e si assapora, prima del senso, con l’orecchio di una voce che però, senza parole, resterebbe muta e per così dire senza fiato. In un libretto agiografico da parrocchia ho trovato dei versi attribuiti a San Giuseppe da Copertino, che forse Carmelo Bene ha conosciuto e che comunque sembrano confermare il rapporto con il campione mistico che è un suo dichiarato “modello culturale”: Tu lo spirito sei/E io sono la tromba,/ma senza il fiato tuo/nulla rimbomba.

Sembra una faccenda di religione, ma “religione è una parola antica, al momento chiamiamola educazione”, suggerisce Bene alludendo all’etimologia dell’educare come “condurre fuori”, fino al limite o all’eccesso di ritrovarsi fuori di sé. Anzi, di perdersi e sentirsi scomparso a se stesso…

La Macchina o la sparizione

Può sembrare paradossale che il fine dell’attore sia togliersi di scena, ma invece l’unica via e l’ultima utopia che rimane all’Attore è proprio quella della sua sparizione. Consegnato nella prigione della scena, obbligato alla presenza e condannato alla visibilità, sottomesso allo sguardo o alla guardia di un pubblico che pretende di ridurlo a spettacolo e asservirlo alla sua rappresentazione, cos’altro può e deve tentare un attore se non la sua incessante – e ahimè impotente – evasione?

Essere al centro del quadro e cercare una via di fuga è dunque – anche questa – una Regola dell’arte scenica, ma ancora una volta solo l’Eccezione si può permettere di dichiararla e minacciare di realizzarla. Così, dopo la separazione orizzontale dal pubblico e la sublimazione verticale della voce, l’ultimo atto unico di Bene è l’obliquità di una sparizione, che attraversa ciascuno dei suoi atti e dei suoi modi. Per esempio, “la sparizione della relazione” con il pubblico era già assoluta, poiché riguardava sia la pretesa comunicazione di un Testo che l’utopica comunione del Rito: Carmelo Bene va oltre Antonin Artaud, e lontano dai tanti o troppi maestri di teatro che vogliono “convertire” il pubblico aprendogli le porte della scena o allargando il cerchio del “mistero” teatrale. E per continuare l’esempio, “la sparizione della voce” che sale e dell’atto che sfugge, già implicava un modo di disfare e un modo di disdire che pone l’accento sulla letterale “decadenza” di ogni momento della recitazione, mettendo in evidenza sempre il finale o lo sfinimento di ogni gesto e parola. Ma anche quando, nei concerti d’attore, Carmelo Bene passerà al “canto” prevarrà il “disincanto”: Bene si inventa una musicalità per così dire (e per quanto possibile) tutta “in levare” trascurando o oscurando il “battere” che lo precede, ma che non ha valore e (per quanto possibile) non deve far rumore…

Infine, tutto il vocabolario “negativo” di Carmelo Bene si ispira alla logica di una sparizione tanto incessante quanto inutile, dove è appunto l’Inutile che fa da motore all’Incessante. La negazione per Carmelo non è un dogma ma una preghiera, che dà la spinta e la forza a operazioni di cancellazione di sé e dell’arte che sfiniscono sempre e non finiscono mai. Così l’Attore maiuscolo diventerà “non-attore”, e il mettere in scena si inverte nel “togliere di scena”, mentre la lode al disapprendere e il traguardo del depensamento sono i voti e i vuoti più alti della sua “scuola”. E ancora, la pioggia dei termini patologici e dei processi di distruzione (“lo squartamento del linguaggio e del senso, la discrittura scenica, la disarticolazione de discorso, la sospensione del tragico, lo sconcerto barbarico…” ) ricapitolano le battaglie vinte di una guerra d’attore persa da sempre, e però per sempre alla “ricerca impossibile” del “teatro senza spettacolo”.

Ma poi – se queste vittorie sembrano iperboli da istrione – ci si dovrebbe chiedere e ricordare: cos’altro cerca l’arte più pura e nobile della sua e nostra contemporaneità (e anche dei secoli passati e di quelli a venire), se non l’ineffabile, l’impossibile, l’irrappresentabile, l’invisibile… e infine l’impotente e l’inutile? E il teatro cos’ha di diverso dalle altre arti “celesti” se non la sua materialità terrena e la sua prostituzione sociale? E non sono proprio queste “bassezze” le garanzie di una battaglia totalmente “finta” e fatalmente “comica”, e quindi ironica e infine ridicolosa sia per se stessa che per tutte le altre arti associate e applicate alla scena? E, a riconsiderarle tutte – pittura e scultura e architettura e letteratura e poesia e musica… – c’è forse un’arte nobile che non sia mai atterrata nel legno del palcoscenico? E cosa vanno a fare in scena tutte queste arti se non a barattare la loro presunzione di eternità con un’effimera apparizione e una conseguente definitiva sparizione?

Insomma tutta l’arte nel teatro si consuma e svanisce. Ma l’artefice, l’attore in carne ed ossa, come può fare o meglio fabbricare la sua stessa “fine”?

Sarebbero tutte domande da buttare in filosofia se non si fosse a teatro, che è tutto una fabbrica: un luogo e un modo dove anche l’immaginazione è finta, ovvero va costruita. E la sparizione è – per l’attore – una tecnica da trovare e una fatica da compiere, e infine una “macchina” da inventare e mettere “in moto” – cioè nel movimento e mutamento di un incessante divenire di un impotente mancamento.

La “macchina attoriale (tritalinguaggio-rappresentazione-soggetto-oggetto-Storia)” non si spiega, si dà: lo stesso Bene riepiloga in parentesi appena i punti fermi o i ponti tagliati che la compongono. Si può azzardare che si tratti di un misto fra l’automatismo del corpo e la tecnologia della voce, fra la meccanica di un atto che sfugge alla volontà e la strumentazione fonica che potenzia una voce in ascolto. Si può anche ricondurre il tutto alla resurrezione degli antichi accessori dell’attore tragico classico: qualcosa come un’armatura fatta di coturni altissimi e di una maschera fonica ultrapotente, che – virtualizzata e interiorizzata dall’attore – diventa invisibile, mentre regala il dono ovvero l’illusione dell’invisibilità. Un’invisibilità che non si dà ma si spiega come un’azione di sparizione che avviene in continuazione…

Del resto, lo sanno tutti – anche gli psicologi – che è il reiterato momento dello sparire ad accendere il desiderio e perfino attivare il pensiero; così lo spettacolo o il miracolo di un fuoco d’artificio non sta nell’improvvisa accensione ma nel suo decadente spegnimento; così ugualmente sta nel gran finale del non essere – e non nello scontato inizio dell’essere in scena – la causa prima dell’artificio teatrale. Apparire è appena catturare l’attenzione ma è lo sparire la vera incantazione, sia dalla parte dello spettatore che oggettivamente perde la vista, che dalla parte dell’attore che soggettivamente aspira a trasfigurarsi in visione.

Già, perché – in teatro – l’azione dello sparire è il contrario dell’uscita di scena: nella sparizione è la scena stessa che se ne va, tutta assorbita e annullata da un vuoto che l’attore inventa e infine diventa: “lo splendore del vuoto” – rubando la formula a Camille Dumoulié – è il risultato di un vortice di incessanti e impotenti tentativi, provocati ad arte, di spengersi e spingersi ad oltranza fuori dall’arte e infine fuori di sé…

“Ma un piedino resta sempre nell’arte” – constata e si lamenta Bene – mentre un capriccioso e fastidioso io-interprete continuerà a “interferire a tratti nel non essere dell’Attore”. Ed è proprio questa interferenza dell’Io – e insieme quella permanenza dell’Arte – a rendere eterna e insieme vana la lotta dell’Attore, che infine sulla scena ha il compito di convertire ogni dato e stato dell’Essere, in atto e attimo del Divenire.

Il divenire dell’attore è un mutamento continuo e non una realizzazione statica: non si tratta cioè di diventare qualcuno come “nel poverismo della rappresentazione”, ma – “nel teatro del non-rappresentabile” – di inseguire all’infinito una mancanza esistenziale, che è l’unico divenire che ci è dato di attraversare e infine – in scena, ma solo in scena – di sfidare. Solo nel fuori-tempo e nel non-luogo scenico, infatti, l’attore può incaricarsi o sovraccaricarsi di questa sfida.

“Per Carmelo Bene l’attore ha da essere inattendibile, ha da screditare l’essere come illusione della permanenza e come garante del senso della storia” – scrive Maurizio Grande, e aggiunge – “attore sarà colui che non è, colui che non esprime, colui che ingurgita linguaggio e teatro, personaggi e testo come alterità inaccettabili, trasformando l’alterità in nutrimento del medesimo; quel medesimo che è il soggetto “senza uscite”: un’esistenza piena di molteplici entrate che la feriscono e la trasformano e la schiantano…”

“L’attore è infinito…” – conclude Bene – “È l’infinito della mancanza di sé…”, ma la “mancanza non è un temporaneo venir meno dell’essere. È l’esistenza tutta un venir meno”.

E alla fine (ma in realtà questo è l’incipit di un suo libro) propone la sua formula o l’emblema del suo attore: “Non esisto, dunque sono. Altrove. Qui.”

Da qui, da questo altrove, non più la rappresentazione, ma l’irrappresentabile “va a incominciare!”. E l’attore comincia davvero a sparire, non negando la sua essenza ma al contrario riscattandola contro l’esistenza. Sparire non è negare l’essere ma l’esistere, che è appunto quanto di identitario ci viene appiccicato e poi riconosciuto, come un ruolo in società o una maschera di umanità che ci assegna la parte e intanto ci ruba il tutto della vita.

È dunque l’Identità la prima dotazione e situazione che deve sparire: non solo l’identità sociale dell’attore ma anche quella personale ovvero “esistenziale”, che è una sua conseguenza anzi la sua “credenza”.

Togliersi di scena – alla lettera “togliersi di mezzo” – può avvenire soltanto dopo che ci si è tolti l’identità. L’attore non è affatto la moltiplicazione ma la deflagrazione delle identità. Non si proietta in personaggi ma al contrario si sprogetta come persona: offre un vuoto identitario che può al massimo essere visitato da personaggi (brandelli di fantasmi e brani di testi drammatici, accenni e reperti, “sussulti di poveri morti”…) che peraltro non sono mai “esistiti”, e quindi… “sono”!

Essere è non essere “nessuno” – così, una volta fatto fuori l’io-interprete, recita il monologo dell’Attore parafrasando quello amletico del Personaggio. Ma perché questa rinuncia all’identità sia scenicamente proficua ed efficace, occorre che la “macchina attoriale” (che nasconde il corpo e innalza la voce dell’attore) elimini progressivamente tutte le tracce e le tentazioni del teatro di rappresentazione, fino a sognare o ricercare “l’impossibile”. Fino cioè a cancellare ogni forma e uscire da ogni modo, secondo l’ispirazione dei mistici e dei poeti, ovvero seguendo il comandamento del ‘poeta dei mistici’ Juan de la Cruz, che Carmelo Bene cita o invoca frequentemente: “Ex-cedere le forme!”, giacché “liberarsi del proprio modo di agire, vuol dire entrare in ciò che non ha modo”.

Ma Carmelo non è un mistico e nemmeno un “atleta del cuore”, suo imitatore artaudiano. Non si tratta di fede ma di sfiducia, o infine appena di una sfida tutta interna al limite ma anche al delirio del teatro, che resta il luogo materiale e il modo immanente della “finzione”, entro la quale (e non contro la quale) va cercata e valorizzata l’autenticità sconsolante dell’attore. Una autenticità diversa e divisa da quella di chi “cerca l’uomo”, giacché in teatro ci sono più cose di quante ne contiene ogni filosofia, e l’attore non è al servizio della Verità, ma appena un ipocritès che vi si sottopone da buffone incredulo e vittima incosciente. Non è né meno né più dell’umano, giacché è verso l’inumano che si deve muovere l’attore: in questo aveva ragione Artaud, ma Carmelo Bene fa di più anzi di meno, traducendo il sogno dell’inumano nel segno dell’inorganico. La macchina attoriale è come un atleta “senza organi” e dunque senza cuore, che persegue un’arte fatta di meccanismi e non di organismi. Trasformato o trasferito in quella macchina, Carmelo Bene può assimilarsi a un burattino di legno come Pinocchio (senza interpretarlo), oppure può ispirarsi al volo mistico di San Giuseppe da Copertino (senza crederci). Può infine aspirare al ruolo di “più cretino dei cretini”, ma di quei cretini che non vedono la Madonna, anche se hanno talvolta la sensazione di essere visti da Lei...

“Sono apparso alla Madonna”, scrive Carmelo, raccontando di quando al chiuso e nell’alto di una torre – calzando la sua esagerata altezza e rivestito da una onnipotente maschera fonica che copre tutta la piazza di tutta una città – sente di essere diventato invisibile e inaudito. Quella Torre degli Asinelli di Bologna, issato sulla quale Bene farà risuonare i versi della Divina Commedia nel 1981, è forse la primitiva macchina di pietra su cui si basano le dimensioni e le ambizioni della “macchina attoriale”.

Una macchina “sacra” che sta qui e insieme altrove, che sta a metà fra un altare e un’altura. Una macchina “scenica”, a metà tra il posticcio e il tecnologico, che lo sostituisce “in terra” e infine lo fa sparire “in cielo”.

Nota Bene: si chiama palcoscenico la terra del teatro e cieli vengono chiamati i lembi di stoffa con cui si disegna il limite del boccascena…