Poetry Camera. Dalla scrittura di luce ai versi

L'introduzione della Poetry Camera, un dispositivo ibrido sviluppato dalla startup newyorkese di Ryan Mather e Kelin Carolyn Zhang, segna un'interessante convergenza tra tecnologia optoelettronica, intelligenza artificiale generativa e intenzioni artistiche. La macchina, caratterizzata da un design volutamente anacronistico e forme evocative di un'estetica giocosa che richiama icone digitali come il logo di Instagram nella sua versione originale, si propone di trasformare l'input visivo in output testuale poetico. Questa innovazione – per ora è solo un prototipo, che, se verrà messo in commercio come è stato annunciato e avrà fortuna, potrebbe divenire un catalizzatore per profonde riflessioni epistemologiche sulla natura dell'immagine e della creatività nell'ecosistema mediale contemporaneo – non è un mero esercizio ludico e nemmeno un altro giochino divertente propinato dalla tecnologia attuale.

Un dispositivo in grado di trasformare in pochi secondi un rettangolo di mondo – quello inquadrato dall’obiettivo della macchina visiva – in un componimento lirico del linguaggio verbale mette in azione anche allucinazioni semiotiche nello "spazio latente"?

Cosa si innesca se favoriamo un trasferimento dei tentativi autoriali a un'entità algoritmica e affidiamo la genesi poetica a una "scatola nera" non ispezionabile?

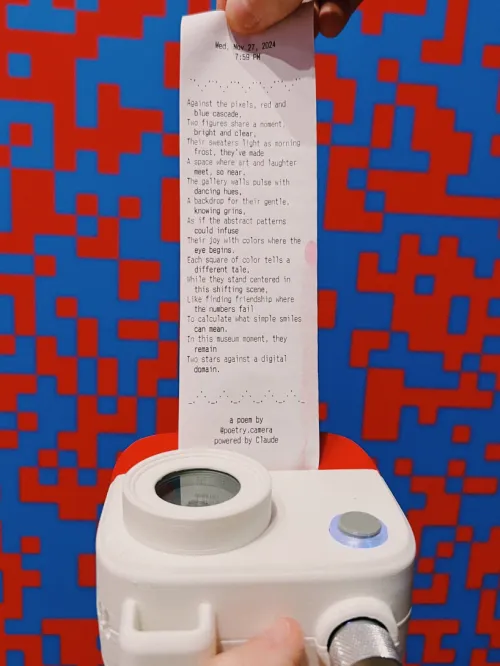

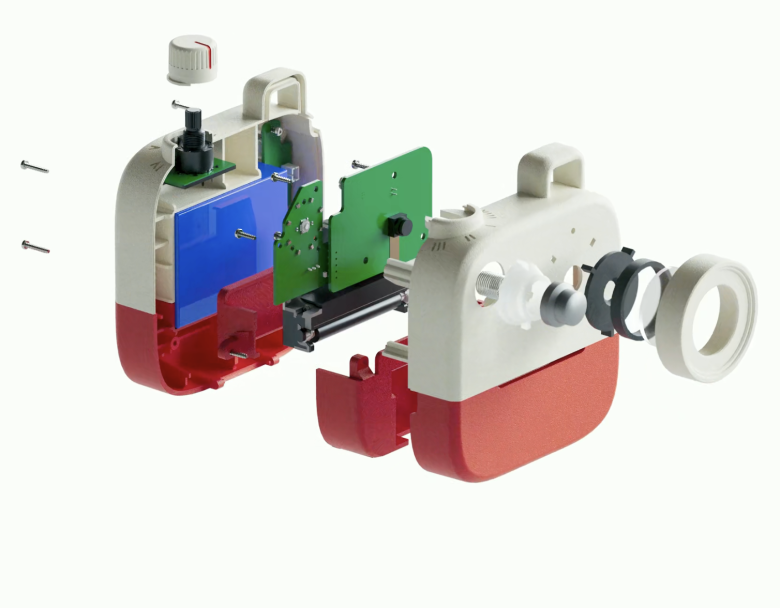

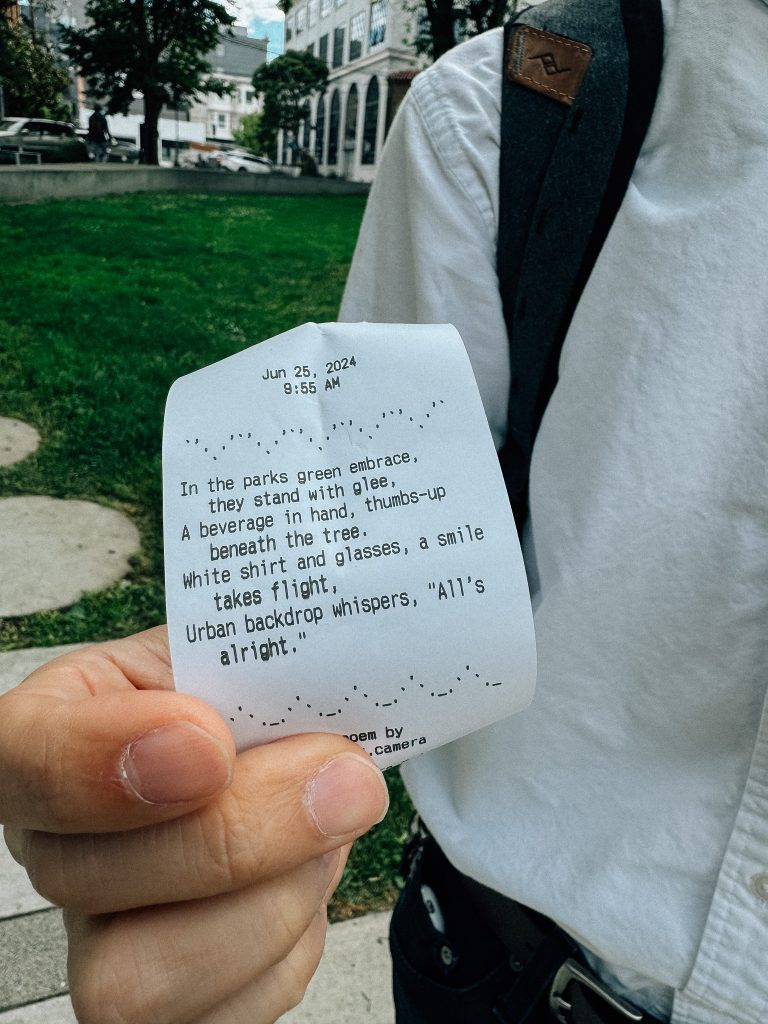

Di sicuro, attraverso questa traduzione istantanea, avviene un disaccoppiamento tra il significante (la poesia) e il referente visivo originario, mettendo in atto una ridefinizione della "verità" dell'immagine in termini linguistici e algoritmici. Il modus operandi della Poetry Camera si basa su un processo di transduzione sinestetica. Al momento dello scatto, anziché produrre un'immagine fotografica convenzionale, il dispositivo elabora l'impressione ottica acquisita e la traduce istantaneamente in un componimento poetico, stampato su un supporto cartaceo simile a uno scontrino. Questo processo è mediato dall'impiego dell'intelligenza artificiale, specificamente il modello Claude, noto per la sua dichiarata non dipendenza da dati personali dell'utente per l'addestramento. L'architettura interna del dispositivo che funge apparentemente da fotocamera, in particolare nelle edizioni limitate iniziali, può variare, incorporando componenti comuni come un computer a scheda singola Raspberry Pi e stampanti termiche, coniugando così artigianalità ingegneristica con tecnologia d'avanguardia. Questa metamorfosi dell'input visivo in output testuale sfida la tradizionale referenzialità fotografica, proponendo un'interpretazione algoritmica della realtà fenomenica.

In La camera chiara (1980), Roland Barthes considerava la fotografia una «nuova forma di allucinazione», «falsa a livello di percezione, vera a livello del tempo». Il filosofo intendeva che il medium documentario, pur ingannando la percezione con la sua pretesa di hic et nunc, è intrinsecamente legato alla temporalità del "è stato". La Poetry Camera spinge ulteriormente queste considerazioni in una dimensione radicalmente post-fotografica. Quale tipologia di enunciazioni testuali può emergere da un dispositivo che genera versi anziché immagini indicali? La natura stessa delle parole “scelte” dalla macchina si configura come un'allucinazione semiotica. L'immagine-fonte diviene uno spazio latente apofatico, la cui "verità" non è ottica ma intrinsecamente linguistica e algoritmica, una costruzione interpretativa dell'IA.

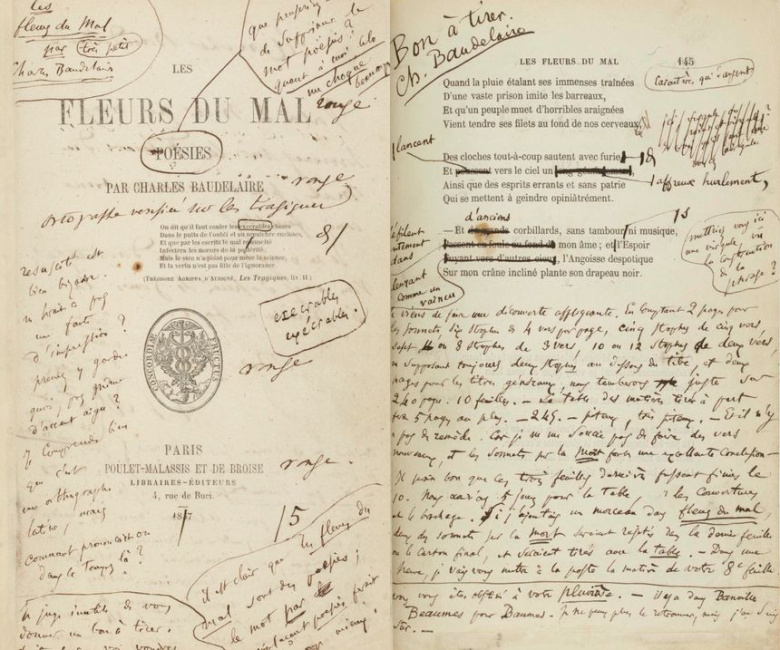

Questo processo mette in crisi e interroga la nostra consolidata concezione del processo creativo. Gli esseri umani, tradizionalmente abituati a concepire la poesia (e altre forme d'arte come dipinti e romanzi) quale esito di un processo creativo laborioso, caratterizzato da intenzionalità autoriale e iterazione affettiva, si trovano nel primo quarto del XXI secolo a dover ricalibrare le proprie certezze epistemologiche. I modelli generativi contemporanei hanno dimostrato la capacità di produrre un numero virtualmente infinito di parole e immagini in un lasso di tempo infinitesimale. Il fenomeno riapre di nuovo (dopo le formulazioni dei concetti di "fallacia intenzionale" e della "funzione-autore" avvenute tra gli anni Quaranta e Sessanta del Novecento) il dibattito sulla morte dell'autore, postulando un trasferimento dell'autorialità, tradizionalmente ancorata al soggetto umano, a un'entità algoritmica che opera come un filtro interpretativo e generativo. L'immagine digitale della Poetry Camera, sebbene il suo punctum o studium originale sia irrecuperabile, si trasforma in materiale creativo per un esito analogico, ovvero le parole stampate su carta. Il fatto che la fotocamera non salvi mai l'immagine originale e che questa sia irrecuperabile rafforza la natura enigmatica della creazione algoritmica. I cofondatori della startup ribadiscono che i modelli di Intelligenza Artificiale non vengono addestrati sulle fotografie personali degli utenti, avvalendosi di fornitori di modelli IA che garantiscono la non-utilizzazione di tali dati. Questa precauzione etica, pur lodevole, non altera la fondamentale opacità del processo di transduzione sinestetica e la ridefinizione semiotica dell'autorialità.

La strategia di marketing e posizionamento di mercato della Poetry Camera riflette una consapevolezza delle dinamiche del post-capitalismo e del realismo capitalista. Il dispositivo si rivolge a un pubblico che, in un mondo post-IA (presumibilmente saturato da forme di IA meno poetiche o più invasive), cerca nuove modalità di interazione. Questo entusiastico connubio tra umanesimo e imprenditorialità si manifesta nella creazione di una comunità Discord per gli acquirenti, con l’intenzione di favorire un senso di appartenenza e partecipazione entro un progetto che coniuga produzione di nicchia e coinvolgimento dell'utente. L'offerta di una versione fai-da-te del congegno, accompagnata da workshop, sottolinea una tendenza al "Do It Yourself" come forma di agency e resistenza in un'economia digitale sempre più centralizzata. In questo caso, la fusione di artigianalità e ultra-tech evidenzia anche una strategia per valorizzare il prodotto in un mercato che ricerca l'autenticità e l'unicità, pur rimanendo intrinsecamente dipendente da infrastrutture e modelli computazionali di larga scala.

La Poetry Camera, quindi, si configura come un dispositivo che trascende le categorie di fotografia e poesia. Essa incarna la complessità dell'interazione umani-macchine nell'era delle intelligenze artificiali generative, sollevando interrogativi cruciali sulla percezione, la memoria e la natura della creazione artistica. La sua esistenza come dispositivo che traduce l'impressione ottica in espressione poetica non solo espande i confini dell'allucinazione barthesiana, ma induce a riconsiderare il valore e la persistenza dell'arte in un tempo dove l'algoritmo non è più solo uno strumento, ma un interprete e co-creatore della nostra realtà sensibile e linguistica. L'autorialità, tradizionalmente ancorata al processo umano di osservazione e composizione, si trasferisce a un'entità algoritmica che opera come un filtro interpretativo e generativo.

In un momento in cui la tendenza all'iper-produzione di immagini reali e artificiali sembra raggiungere un punto di saturazione, manifestando segni di fatica visiva e di desiderio di un ritorno a forme di engagement più profonde, la Poetry Camera si inserisce come un dispositivo che abbraccia l'esigenza di trascendere l'apparenza superficiale per ritornare all'essenza delle cose. Come lo fa? Attraverso la parola, i versi e la poesia, proponendo un'alternativa radicale all'egemonia del visivo. L'interrogativo cruciale, tuttavia, verte sulla funzione di un dispositivo tecnologico capace di elaborare in tempo reale componimenti lirici in un periodo storico in cui il linguaggio poetico sembra aver perso appeal e lettori, e soprattutto è percepito come arretrato rispetto alle arti visive nell'affrontare tematiche contemporanee.

Questa apparente anacronia della Poetry Camera può essere re-interpretata come una strategia di contro-cultura visiva?

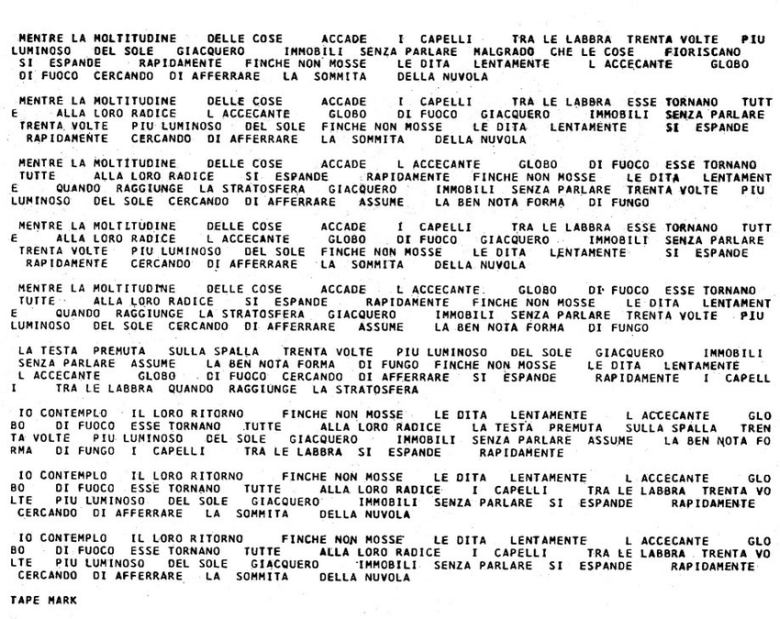

Se il dominio dell'immagine digitale si basa sulla velocità di consumo, sulla frammentazione e sulla gratificazione immediata (attraverso lo "swipe pavloviano" e le "immagini-dopamina"), la poesia, per sua natura, richiede lentezza, riflessione e un engagement cognitivo più profondo. La Poetry Camera, di fatto, rallenta il processo di significazione: l'input immediato e visivo viene elaborato in una forma testuale che esige una diversa temporalità di decifrazione. L'atto di leggere una poesia generata da un'immagine che non è più visibile costringe il fruitore a un'attività interpretativa che va oltre la mera identificazione, favorendo una contemplazione mediata dal linguaggio.

In questo senso, il dispositivo opera una subversione delle aspettative. Invece di un'altra immagine da scorrere, offre un testo che, pur generato dalla macchina, può innescare un processo meditativo sul momento catturato. La poesia, anche se prodotta per via algoritmica, può fungere da catalizzatore per l'introspezione in un'infosfera satura di rumore visivo. La sua scarsa attualità nel mercato culturale odierno, e la sua percezione di arretratezza rispetto alle arti visive, possono essere viste non come un limite, ma come una forza. La poesia si sottrae alla logica del mercato dell'attenzione, proponendosi come una forma creativa resistente, che offre una fruizione meno immediata ma potenzialmente più sottile, soffermandosi sulle sfumature delle parole e sul ritmo dei versi. La Poetry Camera, in questo contesto, può essere intesa come uno strumento di re-incantamento del linguaggio, un tentativo di riaffermare la potenza evocativa della parola in un'epoca dominata dall'iconicità e dalla simulazione perfetta. La sua produzione di versi analogici da un input digitale non è solo un ponte tecnologico, ma un'affermazione filosofica sulla persistenza del logos in un mondo sempre più iconocentrico.

Le parole stampate sul rotolo di carta termica sono il significante di un referente visivo che è stato immediatamente dissolto, disconnettendo la rappresentazione dalla sua origine ottica. La poesia non "descrive" l'immagine, ma ne è il suo esito interpretativo algoritmico.

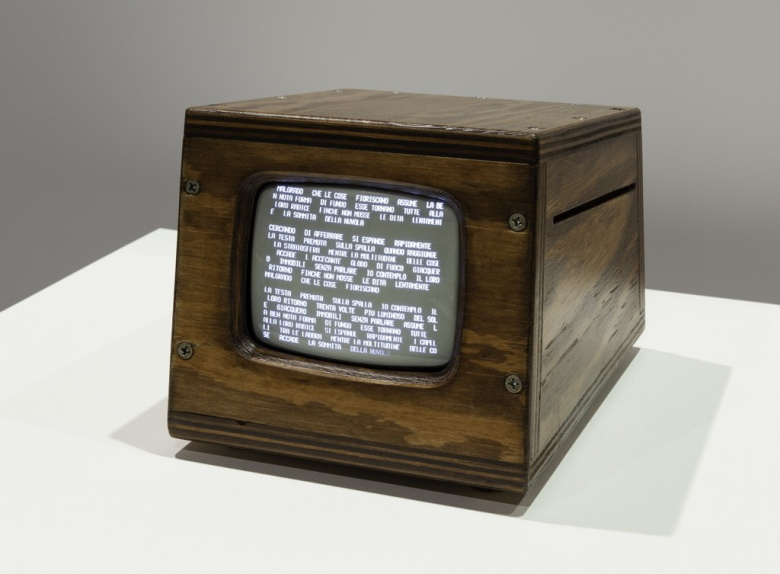

Il meccanismo associativo diviene, quindi, un processo di inferenza e generazione. L'intelligenza artificiale, addestrata su vastissimi corpus di immagini e testi, ha appreso le correlazioni statistiche tra elementi visivi e concetti linguistici. Quando la Poetry Camera "scatta", l'IA non fa altro che attivare queste correlazioni nel suo spazio latente, sintetizzando sequenze di parole che essa associa all'input visivo. Non è un'associazione umana, fatta di reminiscenze, simboli culturali o esperienze personali dirette, ma una correlazione di senso computazionale, basata su pattern e probabilità. E non perché la restituzione dell’IA è strutturata con assonanze e rime si può paragonare l’esito a ciò che abbiamo letto e studiato nel corso degli anni attraverso la scrittura dei grandi poeti.

I fruitori, di fronte alla poesia stampata, sono indotti a compiere un doppio movimento associativo: da un lato, a immaginare l’esperienza visiva di partenza che ha generato quei versi (un'associazione retroattiva e congetturale); dall'altro, a creare nuove associazioni tra le parole della poesia e il proprio immaginario, in un processo che diviene intrinsecamente ermeneutico. L'assenza dell'immagine-fonte non è un limite, ma un catalizzatore per un'attività interpretativa più profonda, che va oltre la mera identificazione e favorisce una contemplazione mediata dal linguaggio.

In definitiva, la Poetry Camera ci pone di fronte a una nuova ontologia dell'associazione parola-immagine. Essa non si limita a mostrarci come le parole possano descrivere il mondo, ma come un'intelligenza non umana può generare “mondo altro” attraverso la parola, partendo da un'impressione visiva trasfigurata. Questo ci spinge a riconsiderare la fluidità dei confini tra percepire, interpretare e creare, e la natura sempre più complessa delle relazioni tra i nostri sensi e il linguaggio nell'era dell'IA. Il nuovo dispositivo che traduce all’istante, con un click, la realtà visibile in linguaggio scritto, appartiene più ai tentativi di andare oltre la tradizione consolidata e il predominio della percezione umana, lasciando che sia il macchinico ad agire.

Forse questo nuovo dispositivo generativo rientra in una nuova corrente di traduzione del mondo che potremmo chiamare Poes(IA), dove i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) su cui si basano le IA generative sono stati addestrati con sterminate quantità di testo, inclusi milioni di poesie di ogni epoca e stile. L'audace aspirazione dell'intelligenza artificiale a replicare le facoltà creative umane nel dominio della poesia innesca una disamina profonda sulla quintessenza dell'arte e sull'enigma della coscienza. Malgrado gli algoritmi più evoluti dimostrino una sbalorditiva abilità nel padroneggiare e riprodurre lessico, sintassi e architetture testuali, emulando persino gli stilemi di tradizioni letterarie consolidate, la loro operatività permane intrinsecamente sprovvista di quell'ardore interiore che, per consuetudine, ascriviamo all'atto creativo dell'umano.

L'IA, per sua stessa configurazione, è un'entità che si fonda su una robusta impalcatura di dati e reagisce a input predefiniti. Questa modalità vale in qualche modo anche per la traduzione istantanea in versi di una porzione di mondo inquadrata da un obiettivo pseudo-fotografico. Le sue istruzioni possono contemplare la generazione di un flusso ininterrotto di componimenti poetici o da ekfrasis liriche, attingendo a vocaboli e concetti inerenti all'attualità o a qualsiasi tematica pre-impostata. Ciononostante, il nodo cruciale risiede nell'impossibilità intrinseca per la macchina di concepire un'idea o di esperire la coscienza degli eventi e delle percezioni, nel significato eminentemente umano del termine. L'algoritmo, pur elaborando informazioni relative a qualsiasi presenza dell’esistenza, non manifesterà (almeno fino a ora) pietà, commozione, amore o orgoglio, nella stessa maniera degli umani. La sua "lettura" si configura come un'analisi vettoriale o una mera decodifica di pattern linguistici e visivi, non già come un'esperienza fenomenologica intrisa di afflato emotivo. Ma, nelle mani di uno sguardo curioso e creativo, la Poetry Camera può allenare l’occhio e la parola a evocare incontri sinestetici e nuove modalità di rapportarsi con il flusso dell’esistenza nel tempo.