Giancarlo Iliprandi all’ADI Design Museum

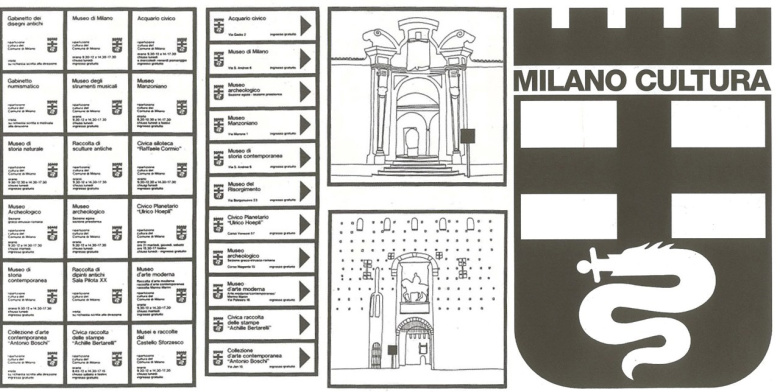

Milano. Porta Romana. Un giorno imprecisato del 1976. Forse d’autunno. Mi trovavo nella redazione di ArteContro, rivista alla quale collaboravo, a quel tempo ospitata in una delle stanze dello studio MID Design. Era verso sera quando ho visto per la prima volta Giancarlo Iliprandi, all’epoca sulla cinquantina, snello e, naturalmente, elegantissimo, abito grigio di ottimo taglio in stoffa british, e una capacità comunicativa che incantava. Era venuto lì per discutere con Alfonso Grassi di un progetto grafico di pubblica utilità, forse proprio di quella segnaletica di Milano Cultura, purtroppo non realizzata a causa delle turbolenze politiche della giunta comunale di allora, che gli sarebbe perlomeno valsa, l’anno successivo, una menzione al Compasso d’Oro. Alla riunione di redazione, quel giorno, partecipava anche il nostro direttore, Mario De Micheli, e l’Iliprandi era entrato a salutarlo (avevano insegnato insieme all’Umanitaria), così l’ho conosciuto anch’io e da allora non ho mai smesso di interessarmi all’aspetto teorico delle sue ricerche sul graphic design e alla sua progettualità applicata, campi nei quali è stato un indiscusso maestro.

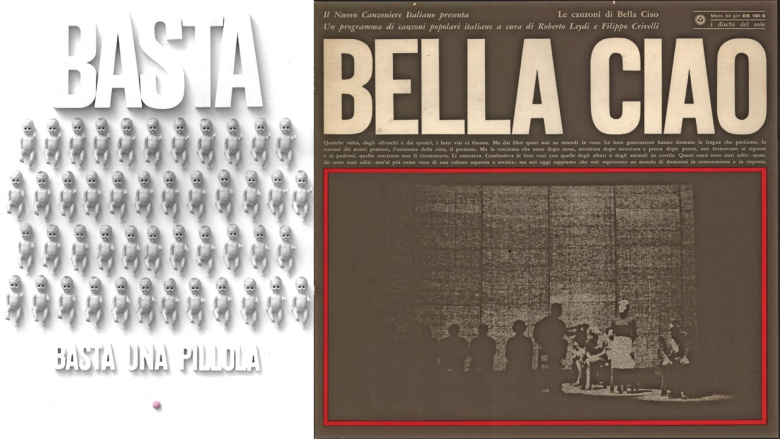

Sebbene allora non ne fossi consapevole, alcune delle battaglie sociali e molte delle cose glamour della mia giovinezza, sono state scandite da opere grafiche di Giancarlo Iliprandi. Dal manifesto pirata Basta una pillola (del 1967 per l’Associazione italiana per l’azione demografica – Aled –, ma diffuso solamente nel 1974), a No alla violenza (1970); dalle copertine dei dischi del Canzoniere italiano, dei Dischi del Sole, di quelli delle Edizioni del Gallo, le cui canzoni noi del Movimento Studentesco della Facoltà di Architettura di Milano cantavamo a squarciagola, ai manifesti di La Rinascente.

Come prima di lui aveva osato fare soltanto Gustave Courbet, Iliprandi ha tracciato da sé la propria biografia: (una più esaustiva, qui su Doppiozero)

“Non sono membro AGI. Presumo per una nota disputa con Silvio Coppola. Personaggio che ricordo, purtroppo, con una sensazione poco gradevole dovuta alla sua invadenza e ai suoi trascorsi giudiziari. Tra i più infamanti.

Non riceverò uno di questi dannati Ambrogini d’oro. Pur occupandomi a Milano di volontariato culturale, in difesa del Design Italiano, dal 1967. Confesso di essere privo degli indispensabili appoggi politici. Poi l’onorificenza pare svalutata.

Non avrò mai un Compasso d’Oro ADI alla carriera. Perché, apparentemente, dimostro meno anni di quelli registrati all’anagrafe. In realtà perché personaggio scomodo ai Comitati Direttivi. Da vent’anni almeno. Dio ci guardi dagli invidiosi.

A parte questi pochi spazi vuoti, dei quali non soffro molto, a onor del vero, ho ricevuto con piacere qualche riconoscimento. Diciamo pure, senza false modestie, o abili ipocrisie, tutti quelli possibili sul mercato al momento dei saldi di stagione”.

(2009)

Invece, il Compasso d’Oro alla carriera l’ADI a Giancarlo Iliprandi lo ha conferito nel 2011, inoltre, quest’anno, in occasione del centenario della sua nascita gli dedica una mostra al Design Museum Compasso d’Oro. Intitolata Giancarlo Iliprandi. Design per comunicare è stata promossa in collaborazione con l’Archivio del Moderno – Università della Svizzera italiana e con l’Associazione Giancarlo Iliprandi. Curata da Monica Fumagalli Iliprandi e da Giovanni Baule, con l’allestimento di Lissoni&Partners, è visitabile fino al 28 settembre 2025.

Nell’esposizione i lavori di Iliprandi sono raggruppati per aree tematiche. Si inizia con la sua formazione, che è avvenuta a Brera (prima a pittura e poi a scenografia). Ecco perché nei suoi progetti confluiscono le suggestioni della pittura, in connubio con quelle della fotografia, della scenografia e dell’architettura. Inoltre in essi il graphic design e il product design si intrecciano in un rapporto mutuo e scambievole.

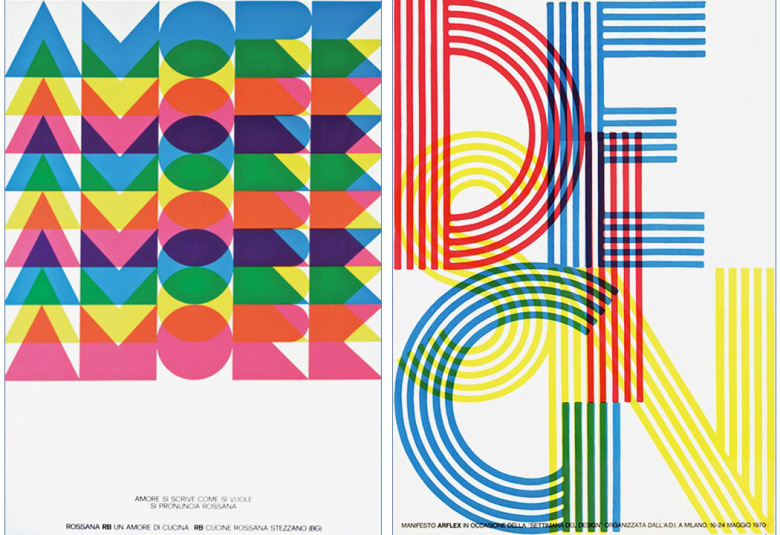

Così ha dichiarato in proposito Giovanni Baule: “Dal suo archivio e di conseguenza dalla scelta delle opere da mettere in mostra, emergono, attualissimi, i segni della sua messa in pagina, dal manifesto ai grandi progetti di archigrafia come il lavoro per Grancasa o per la cucina Rossana ma anche per i suoi prodotti di design industriale, oggi più attuali di ieri, dove ogni progetto è un incontro, un'incessante sperimentazione e un irripetibile punto di vista”.

Ed ecco allora che un capitolo della rassegna è dedicato ai suoi lavori per la grande distribuzione e alle sue collaborazioni con i mega spazi commerciali quali La Rinascente, Standa, Croff, Grancasa, con i quali egli ha soprattutto giocato sull’effetto sorpresa inventando nuovi formati grafici e progettando inusuali impostazioni visive.

In mostra ci sono anche alcuni dei lavori che egli ha realizzato per le riviste Interni, Abitare, Serigrafia, L’Arca, Photo, Rivista Rai, Scinautico, etc. Per quanto concerne poi le sue collaborazioni con il mondo musicale, l’esposizione milanese propone alcune delle cover di dischi da lui progettate per il Canzoniere Italiano, per i Dischi del Sole e per le Edizioni del Gallo, in cui a suggerire il tema trattato dalle canzoni è soprattutto la tecnica fotografica declinata in fotomontaggi e in altri accorgimenti propri di quel linguaggio, perché Iliprandi si è magistralmente espresso anche con la fotografia (aveva addirittura ospitato nel suo studio gli allora esordienti Aldo Ballo e Marirosa Toscani, conosciuti a Brera, condividendo con loro esperienze lavorative, prima che questi, sposatisi, aprissero uno studio proprio).

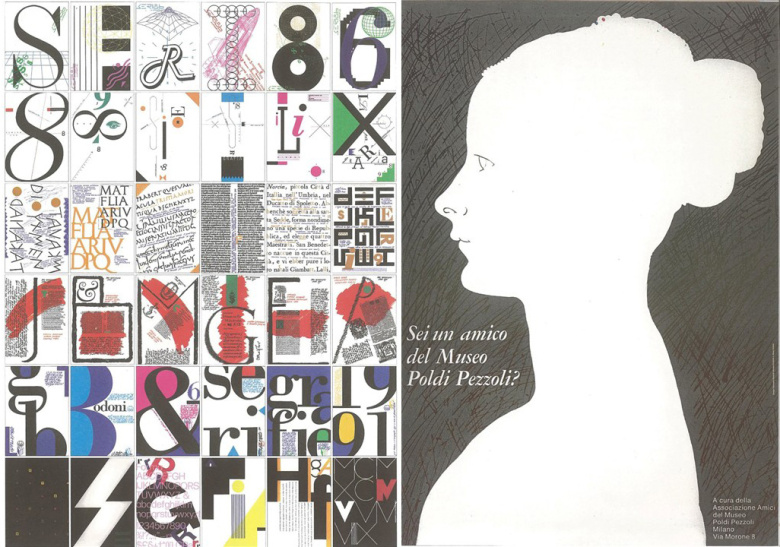

Sul fronte tipografico, è stata fondamentale la sua collaborazione con la Fonderia Nebiolo (leggi qui su Doppiozero) per la creazione delle font Forma e Dattilo (con Aldo Novarese, Franco Grignani, Bruno Munari, Ilio Negri, Till Neuburg, Mario Oriani, Pino Tovaglia) e di Modulo (con Aldo Novarese – poi uscito dal gruppo –, Luciano Agosto, Giovanni Brunazzi, Franco Grignani, Bruno Munari, Ilio Negri, Gianni Parlacino, Pino Tovaglia), quest’ultima nel 1979 si è aggiudicata il Compasso d’Oro.

Quell’esperienza ‘leggendaria’ è entrata nella mitologia del graphic design italiano. Così ne scrive lo stesso Iliprandi: “Il gruppo Nebiolo, attivo dal 1967 al 1978, si badi bene non retribuito, rimane un esempio di dedizione progettuale”.

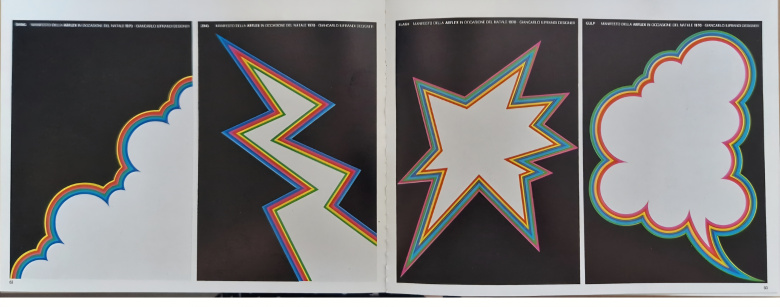

Recentemente, risfogliando per ragioni di studio i vecchi numeri della rivista Ottagono, mi è capitato di incappare in un divertente articolo da lui scritto a proposito del tema dei biglietti d’auguri natalizi dal titolo Bang, zing, flash, gulp. Li aveva creati nel 1969 per Arflex.

Erano molto Pop e il testo molto beat generation. Eccoli.

Fare auguri è troppo facile, sussurrare auguri sarebbe troppo bello; oggi gli auguri si gridano, sono un rumore tra i mille rumori che hanno guastato il Natale, rendendolo non più simile a quella fiera da strapaese che al tempo lontano della nostra infanzia ci dava almeno il brivido dell'imprevisto, ma avvicinandolo sempre più ad un futuribile Expo del cattivo gusto, per la quale non abbiamo neppure la giustificazione di un viaggio collettivo in charter, a prezzo strepitoso. Bang, zing, flash, gulp, sono rumori che accompagnano per tutto l'anno; lo scoppio del sistema nervoso dopo la dodicesima volta che il telefono ha squillato, il sibilo sottile di una punta d'invidia che ci sfiora, l'illuminazione improvvisa dell'idea arrivata in ritardo, il suono stupito che ci esce dalla gola quando deglutiamo per il disappunto. Eppoi non sono soltanto questo, sono anche molto peggio, sono un indice della nostra aggressività; sono bang-bang contro chi non ci vuole, zing-zing contro chi non ci capisce, flash-flash contro chi sta sempre al buio, e gulp-gulp verso tutto quanto ci lascia perplessi per carenza d'intelligenza.

Bang, zing, flash, gulp, sono, ancora, fumetto cioè un avanzo di fiera di paese, rivisto nella edicola cittadina.

Sono quello che oggi viene definito un modo pop di demitizzare una realtà di espanso colpendola, tutto attorno, con un ben dosato lancio di coltelli di carta, che ne delimitano la sagoma di vecchia signora d'avanspettacolo, risparmiando l'umiliazione finale.

Sono solo dei segni bianchi, contornati di colore puro, usati per illuminare il fondo scuro di un pomeriggio invernale a Milano.

Sono forse un pretesto per cercare una lametta affilata, tagliare via con cura, usando un righello metallico, il testo che oramai avete imparato a memoria, e fissare con quattro puntine dalla testa ricoperta di plastica nera, quattro sogni alla parete, nei quali ognuno possa leggere ciò che meglio crede.

O soltanto la nostra buona intenzione di essere con Voi nell'anno nuovo, polemici come sempre.

Giancarlo Iliprandi

Infaticabile disegnatore e, come tutti quelli della sua generazione, artista in pectore (si è già detto che si era formato a Brera, aggiungiamo con i grandi dell’astrattismo lombardo: Soldati, Reggiani, Carrà), Iliprandi è stato un divulgatore creativo del graphic design. Ha insegnato all'Umanitaria di Milano, all'ISIA di Urbino, all'Istituto Europeo di Design e al Politecnico di Milano (dove, nel 2002, gli è stata conferita la laurea honoris causa). La sua azione propedeutica lo ha visto realizzare agili testi che affrontano le tematiche principali di questa disciplina. Concepiti dapprima come appunti per le lezioni all’Umanitaria, sono diventati poi dei veri e propri manuali per il Laboratorio di teoria e pratica del Design da lui tenuto alla Scuola del Design del Politecnico di Milano.

Maestro del lettering (l’arte di creare forme portatrici di messaggi componendo le lettere dell’alfabeto), il più famoso fra questi manuali didattici è il nr. 2 e si intitola Dalla lettera al lettering (Lupetti, 2004), dove, tra l’altro, si legge:

“Il valore delle parole scritte può essere espresso anche dalla forma del carattere, e ciò grazie al fatto che vi sono caratteri delicati e potenti, maschili e femminili, eleganti e rigidi, gravi, seri, frivoli; caratteri che hanno la forza dell'acciaio o la delicatezza del profumo.

[…] La grandezza e lo spessore di un carattere, considerati come tono e suono di voce, possono costituire di per sé stessi elementi di espressione”.

Gli altri manuali (sempre con Giorgio Lorenzi e Jacopo Pavesi) per la stessa casa editrice, sono: nr. 1 Dal carattere alla composizione; nr. 3 Dal testo alla pagina grafica; nr. 4 Dal marchio al brand image; nr. 5 Dalla scrittura alla identità aziendale; e, infine, Una grammatica ritrovata.

Penso che chi voglia fare il grafico, dovrebbe almeno leggerli, se non, addirittura, studiarli questi manuali.

Come si fa a non essere fan di chi ha dichiarato: “Certamente è esistita una scuola svizzera, però non è esistita una equivalente scuola milanese, bensì una via italiana al progetto. […]

Se fossimo inguaribilmente orgogliosi, e lo siamo, potremmo scrivere che il design italiano è tale perché ha respirato Piero della Francesca”.

Come si fa a non considerarlo un maestro, anche se lui non avrebbe voluto?

“Mi auguro che nessuno abbia mai voglia di riferirsi a me come a un maestro, seppure cerco di fare il professore da circa settant'anni. Né altrettanto vorrei che accanto al mio nome deponessero, come ora va di moda, una sfilza di gratificazioni dilettantesche. Perché sono e resto soltanto un designer. Un progettista che ha cercato di avvalersi dei mezzi più disparati, avendo ben capito che il mezzo è il messaggio.

Senza crederci”.

Dove non altrimenti specificato, le citazioni dell’Iliprandi sono tratte da: Giancarlo Iliprandi, Note, Hoepli, 2015 (pp. 271, € 29.90), da lui scritto quando aveva 90 anni.