Mika Davis e la città fortezza

Se si vuole pensare e ricercare sulla metropoli contemporanea ma soprattutto se si vogliono capire i comportamenti delle figure sociali che l’attraversano, i conflitti che provocano, le relazioni sociali che stabiliscono, i contenuti e i rapporti di forza che regolano il loro confronto-scontro con il potere delle istituzioni, la rilevanza e il significato che riveste la loro appartenenza culturale che le fraziona, le divide e le allontana così dalla possibilità di creare organizzazioni e partiti, insomma se si vuole capire il presente così come è e non come vorremmo che fosse, allora è necessario non rifugiarsi in categorie del passato che nulla spiegano se non il loro fallimento ma correre il rischio di nuove avventure teoriche. Il lavoro, la classe, il partito, l’agire politico, il futuro sono ancora importanti ma hanno perso quella legittimità sociale che li collocava al centro della vita di uomini e donne e di conseguenza hanno perso la capacità di innescare il conflitto. E senza conflitto non c’è pensiero politico che tenga, oppure, se c’è, è costretto appunto a guardare al passato con risultati spesso ingannevoli e fuorvianti. Sono però anche convinto che senza quelle categorie non si può intraprende alcuna ricerca politica e sociale ma con la consapevolezza che oggi non possono ancora pretendere il monopolio sul percorso e la direzione della ricerca stessa.

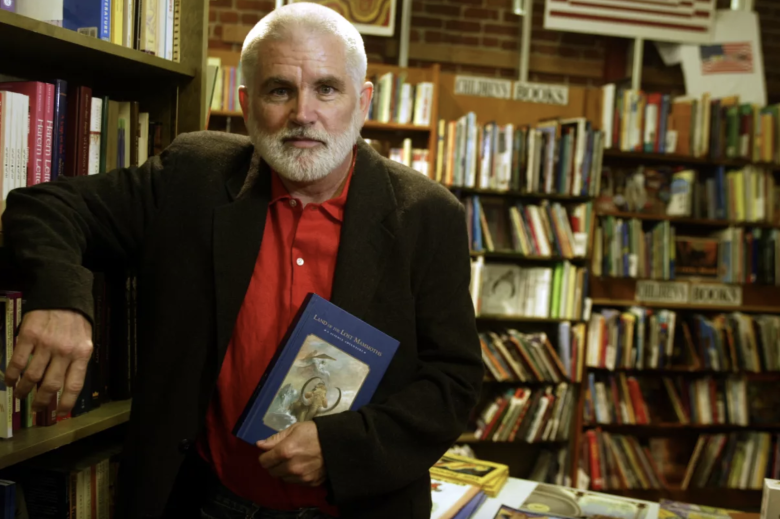

Mike Davis appartiene a quella generazione di scrittori americani che a partire da Henry David Thoreau vedono la grande città, a differenza del mito della frontiera, come il male assoluto, con i suoi intrighi politici, le sue disuguaglianze, i suoi affari, la sua promiscuità, il suo anonimato, e che si traduce in Lewis Mumford in un odio tale che si augura la sua distruzione e in Davis in un giudizio non facilmente definibile che alterna una appassionata appartenenza a quel territorio oscuro e pericoloso insieme a un pessimismo cosmico che non lascia vie di scampo a possibili soluzioni di cambiamento. E infatti non ne propone mai alcuna nel suo Città morte (DeriveApprodi 2025, a cura di Chiara Luce Breccia e con prefazioni di Giovanni Semi e Rebecca Solnit). Anzi, l’apocalisse sembra essere sempre in agguato: incendi, trombe d’aria, caos climatico, inondazioni, siccità, cataclismi di ogni genere colpiscono regolarmente la città di Los Angeles. In Davis, la vita urbana, scrive Rebecca Solnit nella sua prefazione, “non è mai separata dal mondo naturale” e questo perché, afferma Giovanni Semi nell’altra prefazione, “non vi è questione sociale che non sia anche questione ambientale”. E al mondo naturale e alla questione ambientale Davis dedica molte pagine del suo libro. D’altra parte, in un’ottica marxista, la salvezza della città non risulta compatibile con una economia capitalistica: per rendere l’ambientalismo davvero efficace è perciò necessario che i problemi ambientali fuoriescano dal campo prettamente etico per affermarsi soprattutto in campo politico e sociale. La battaglia per l’ambiente deve necessariamente inserirsi all’interno della critica della società capitalistica, così come la battaglia contro gli attacchi legislativi ad alcuni diritti (sanitario, casa etc.), così come l’analisi sui dispositivi architettonici e urbanistici. Scrivono Federico Tomasello e Ilia Antenucci nella prefazione alla ristampa della Città di quarzo (manifestolibri 2023): Davis “fissa il suo sguardo sul modo in cui le divisioni di classe si riverberano nei dispositivi archiurbanistici che danno corpo all’ontologia metropolitana e, più in particolare, come la divisione sociale fondata sul binomio ricchezza-povertà si manifesta in costrutti spazio-architettonici. È così che – come appare evidente a chi la visiti anche ai giorni nostri – L.A. diventa l’utopia, la terra promessa dei ricchi che relega a una condizione letteralmente distopica la massa dei non-abbienti: è l’incarnazione archiurbanistica di un’apartheid del denaro. Ne emerge un complesso processo di ristrutturazione urbanistica e un nuovo design architettonico da stato d’assedio permanente che si sviluppa sullo sfondo della war on drugs e mira in ultima analisi alla repressione della libera mobilità intraurbana.” È l’immagine della citta-fortezza con la frammentazione e la compartimentazione della sua struttura.

Ma pur rivendicando in ogni riga la sua appartenenza al pensiero marxista, poi quello che Davis ci descrive è un proletariato urbano che ha peculiarità e prerogative assolutamente non previste dalla stessa teoria marxista. Seppure il punto di vista dell’autore è quello del militante (e non dell’accademico, da qui la sua capacità di intuire e di anticipare i fenomeni) soprattutto quando analizza i meccanismi del potere che governano la città, nell’affrontare i conflitti sociali il suo punto di vista si sposta invece sulla strada. Il territorio a questo punto non diventa solo un riflesso o un risultato dello sviluppo economico e della lotta di classe, come tendono ancora a fare i nostalgici orfani del Novecento, ma si trasforma anche in una lente privilegiata per verificare quel mutamento sociale o, meglio, antropologico scatenato dalle culture del consumo che già dagli anni Sessanta del Novecento, almeno a Los Angeles, mettevano in crisi o addirittura fuori gioco il pensiero critico novecentesco che ancora oggi quel mutamento non riesce o non vuole leggerlo.

Le rivolte giovanili in California negli anni Sessanta, ci racconta Davis, hanno come scopo quello di far saltare il controllo delle strade da parte della polizia: da S. Diego a Watts, dal Griffith Park fino agli scontri hippie sulla Sunset Strip l’obiettivo era quello di conquistare quanta più libertà spaziale possibile contro gli arbitri dell’autorità istituzionale che invece chiudeva e recintava gli spazi. E “la vera sala macchine degli anni sessanta, seguita Davis, sia politicamente che culturalmente, non fu il campus universitario ma il ghetto urbano, e l’evento decisivo fu la metamorfosi del giovane del Sud nella ‘nuova razza’[…]”. Non a caso il ghetto, che è abitato non da un popolo di spiriti ma da una massa di corpi. E il corpo, che a differenza dello spirito non conosce né mediazioni né futuro. Falliti i tentativi di integrazione, bloccato l’accesso alla città nella sua interezza, “la gioventù nera a Los Angeles e altrove cominciò a battersi spontaneamente per il controllo reale degli spazi pubblici, un’offensiva che più tardi verrà inserita nel programma delle Pantere nere”. E, d’altra parte, chi controlla le strade, anche quelle dei ghetti, controlla la maggior parte della distribuzione delle merci e della ricchezza e dunque la possibilità di attenuare diseguaglianze e ingiustizie. Ha ragione Mario Tronti quando afferma, nel suo Il proprio tempo appreso col pensiero (Il Saggiatore 2024), che “le rivolte non rivolgono. Perché non sono pensate.” Ma rimane il fatto che è solo nel qui e ora della rivolta, quando istituzioni, pensiero e autorità vengono messi all’angolo, che libertà e uguaglianza possono finalmente incontrarsi. Ma di più, dentro una comunità multietnica. Quando? Ma nel saccheggio naturalmente a cui partecipano migliaia di persone di tutte le etnie e di tutte le classi sociali. Non certo nell’oltrepassamento del sistema e nella rivoluzione che non è niente altro, scriveva Alexandre Kojève in La nozione di Autorità (Adelphi 2011), che la sostituzione di un tipo di autorità con un’altra. E come si sa tra libertà e autorità, di qualsiasi autorità si tratti, democratica o meno, non è mai corso buon sangue…

Appropriazione, dunque, di territori dove esercitare pratiche di libertà senza limiti per rompere l’apartheid spaziale e per poter rendere reali quegli immaginari che il mercato vende ai giovani. Non importa come farlo, importa farlo anche nella illegalità se si vuole andare oltre i piani della società fordista e delle regole del mercato che reclamano invece ordine e lavoro. La conseguenza, denuncia Davis, è la militarizzazione progressiva della città: “i fondi per il distretto di polizia hanno virtualmente assorbito l’intero bilancio cittadino […] L’incremento più spettacolare si è verificato tra il 1985 e il 1990, quando il bilancio della polizia è aumentato di un impressionante 195% [...]”

Polarizzazione sociale, tensioni razziali, criminalizzazione delle persone di colore, un corpo di polizia brutale, una sistematica operazione di privatizzazione degli spazi pubblici, proliferazione di enclave suburbane fortificate con prati infestati da segnali che minacciano ritorsioni armate e soprattutto un paradiso di merci protette solo da fragili vetrine e di conseguenza una domanda di libertà che non vuole impedimenti. Che altro ci voleva per far esplodere la grande rivolta di L.A.del 1992?