Julia Deck: i mostri accanto a noi

“Una città come Londra non mi dice niente, non mi coinvolge, è troppo antiquata. Le città-satellite al confronto sono nuove, forse più pericolose. Non ti scippano mentre cammini per strada però possono rubarti l’anima, letteralmente, possono rubarti la voglia di vivere.” A parlare così è il visionario scrittore inglese James G.Ballard in una intervista del 1982.

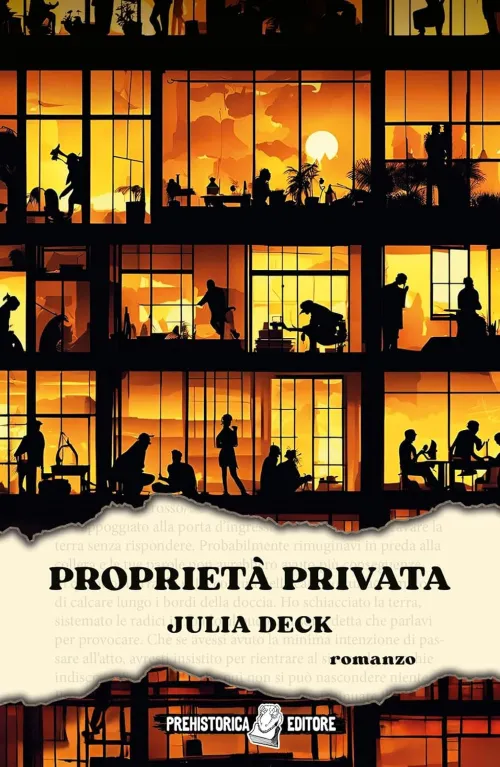

Perché iniziare da una citazione di Ballard per scrivere sul romanzo di Julia Deck Proprietà privata (Prehistorica Editore, 2025, traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca Scala)? Perché simili sono i luoghi dove si svolgono molte delle loro storie, quartieri residenziali, ecosostenibili e altamente tecnologizzati; simili i personaggi che appartengono tutti a una borghesia intellettuale altamente istruita, benestante, piena di intenzioni virtuose e preoccupata del clima e dell’ambiente; simile è la valutazione che i due scrittori danno sulla natura umana che non possiede alcuna essenza universale né alcuna necessità morale, che sfugge al controllo della ragione, che domanda una libertà come diritto alla separazione e al dominio sugli altri, portata ad avere nessuna comunanza effettiva ma solo l’antagonismo, l’insocievolezza e la concorrenza tra interessi privati. Partendo proprio da questi sentimenti e affettività, Julia Deck ci consegna una lucida rappresentazione di cosa vuol dire vivere realmente in una comunità al di fuori di tutti quei discorsi esemplari e di tutti quegli apparati ideologici astratti che per promuoverla e legittimarla socialmente ne lodano virtù e qualità come se dovesse essere l’approdo invocato e desiderato di ogni esistenza umana. E non si accorgono invece che il vero obiettivo di ogni comunità è quello di costruire e conservare rigidamente un ethos che coinvolga e controlli tutte le forme di vita dei suoi abitanti, nessuna esclusa. E simili, infine, anche i loro obiettivi: esplorare questi spazi interni dove si conquista o si perde la propria libertà, non solo quella interiore, ma soprattutto quella mobile, fisica, quella che attraversa senza limiti il territorio e se ne appropria.

Proprietà privata, quindi, va intesa, secondo me, non tanto come conquista economica quanto come la possibilità di occupare una porzione di territorio dove poter proiettare ed esercitare senza ostacoli la propria libertà. Una pratica di libertà, dunque, che non si rapporta a una dimensione originaria dell’uomo, alla persona intesa come individuo innalzato a valore, a una qualità che riguardi il suo ‘spirito’ o la sua ‘destinazione’, ma che si pone in maniera concreta e ‘locale’, come affermava Michel Foucault, ovvero nei luoghi e nei tempi dell’effettività storica. Una libertà, dunque, che risponde sempre alle domande; chi la richiede? come, dove e quando la richiede? Non esiste una società libera, esiste una moltitudine di individui liberi che formano una società libera. E che la libertà che conta sia questa se ne accorgeranno presto i due protagonisti del romanzo della Deck, Charles, professore universitario, affetto da disturbo ossessivo-compulsivo, e sua moglie Eva, di professione urbanista, che traslocano dalla loro casa di Parigi in un sobborgo della stessa città concepito secondo quei criteri di ecosostenibilità imprescindibili per intellettuali democratici e progressisti come loro che, tra l’altro, hanno nel DNA una concezione buonista della natura umana e una retorica dell’Altro che lo vede come fratello invece che come minaccia alla loro libertà. Una retorica dura a morire ma che nel loro caso, all’apparir del vero, morirà presto.

In queste enclave residenziali, seppure ecosostenibili e immerse nel verde (le siepi e i prati ben curati sono un’ossessione per Charles ed Eva) la prima a saltare è, dunque, proprio la libertà perché si perde quello splendido e imprescindibile anonimato che ti garantisce solo la vita metropolitana dove nessun vicino ti invade, ti guarda e ti ascolta perché non esistono i vicini nella grande città. La dispersione dello spazio, il moltiplicarsi dei tempi del lavoro e del loisir, il proliferare degli incontri che non si solidificano quasi mai in un luogo o in una casa allontanano il rischio di vivere a lungo troppo vicino a qualcuno. Di conseguenza, con la distanza e il distacco al posto dell’odio subentra l’indifferenza e il disincanto sostituisce la curiosità morbosa. Un bel salto di civiltà! A garantirlo è lo stesso Dostoevskij che in I fratelli Karamazov scrive: “Devo farti una confessione, esordì Ivan, non ho mai potuto capire come si possa amare il prossimo. Secondo me, è impossibile amare proprio quelli che ti stanno vicino, mentre si potrebbe amare chi ci sta lontano […] Perché si possa amare una persona è necessario che essa ci celi alla vista, perché non appena essa mostrerà il suo viso, l’amore verrà meno.”

Come dissolvere allora una comunità, quella comunità in cui si era rinchiusa volontariamente come prigioniera da alcuni mesi, diventa non a caso la maggiore aspirazione-ossessione di Eva: “Volevo essere lasciata in pace, volevo che un miracolo mi liberasse da tanta cordialità e soprattutto, soprattutto, che non ci fosse più nessuno di conosciuto nel raggio di cinque chilometri.” E ancora: “A un tratto, non ne potevo più di quella periferia immersa nel verde, mi sentivo soffocare. Avevo bisogno di tornare in città, di vedere le torri alte fino al cielo, i palazzoni con le finestre impenetrabili.” Fino ad arrivare a dire dei suoi vicini: “Volevano vederci soffrire, impedirci di pensare, fare a pezzi il complesso edificio su cui si fondava la nostra intesa. Progettavano il nostro sradicamento totale e definitivo.”

Una vita senza emozioni, a parte l’odio verso i vicini, e deprivata sensorialmente attraversa questi spazi, inchioda i suoi abitanti a un mondo monotono e senza tempo e rischia di far crescere in maniera anomala e mostruosa una interiorità che alla prima occasione che le se presenta per tracimare non può che farlo in modo violento e devastante proprio per riconquistare quella libertà che nel mondo in cui si vive sembra che non si possa mai raggiungere. E infatti l’unica libertà concessa è alla fine la fuga nella follia, nella devianza o nel tradimento. Il romanzo della Deck va a scoprire, con una scrittura serrata, radici e modalità di una violenza sociale là dove meno ce l’aspetteremmo, vale a dire nell’esistenza quotidiana sonnacchiosa e perbenista di una piccola e media borghesia che tutto tollera, anche il tradimento, tranne che qualcuno possa superare i confini del territorio di cui si è appropriata. Un gatto, chiamato pel di carota, un cane, Toupie, e una donna, Annabelle Lecoq, tutti indesiderabili e invasivi vicini, diventano le vittime sacrificali di questa violenza innescata dal mancato rispetto del confine.

È importante anche rilevare, e la Deck lo fa anche se indirettamente, che, pur in una situazione che vede la massima espansione delle reti, il territorio torna a riacquistare la sua centralità nella vita di donne e uomini. D’altra parte, il territorio, a differenza del paesaggio, non è una costruzione della natura ma dell’azione dell’uomo. E allora per capire le ragioni del ritorno della sua centralità bisogna rivolgere la nostra attenzione alla crisi dei valori metafisici, di quei valori che rimandavano a un futuro indeterminato il compimento delle aspettative, e che posti di fronte a una realizzazione che si è dimostrata impossibile porta gli individui a materializzare immediatamente sul territorio i propri desideri e i propri immaginari. È l'utopia realizzata descritta da Jean Baudrillard, legata al pragmatismo americano e approdata nel resto del mondo con la cultura del consumo e dopo la dissoluzione dei sogni rivoluzionari e che non ha però alle spalle quella rottura geografica e mentale della frontiera, e cioè la fuga dalle istituzioni verso le libere praterie del Far West, che ha colonizzato l’America. Qui, in mancanza di vasti territori, c’è stata invece la fuga in massa dalla politica, dalla sua ideologia, dalla sua capacità di aggregazione e di mediazione, dalla sua produzione di futuro, dalla sua critica del presente. È in questo vuoto che nasce e cresce quella domanda di libertà narcisistica così ben descritta dalla Deck.

Un territorio metropolitano allora è tale non perché unifica attorno a un principio comune, non perché mette ordine e stabilità, ma al contrario, perché è la rappresentazione concreta, sul suolo, di divisioni sociali, di rottura delle regole fino ad allora condivise, di conflitti irriducibili innescati da una frantumazione sociale che è la conseguenza diretta della caduta di quei valori unificanti creati dal Moderno. È un territorio attraversato da frontiere, da un tessuto di poteri centrifughi che si riproducono contro qualsiasi istituzione, da appartenenze diverse e momentanee, e che si struttura esclusivamente in connessione ai diversi rapporti di forza che di volta in volta vi si esercitano. Un territorio che è tutt’altro che un bene comune, e la cui misura e forma si rendono spazialmente visibili attraverso la separazione tra differenze e l’esclusione delle diversità.