Sul riappropriare il progettare, il produrre

Esiste anche una nausea del design, che è il sentimento latente di rifiuto per il patinato disegno delle cose, per l’incanto greve del nostro dir di sì allo sfavillio delle immagini, quando infiniti oggetti si accalcano diversi e sempre più indifferenti sugli scaffali del mercato globale, a sedurci e lasciarci qui non meno abbagliati che confusi. È un sintomo buono, che può accompagnare il risveglio dalla ubriacatura del moderno, dalle certezze obbligatorie delle sue favole di produzione e consumo cui abbiamo troppo a lungo creduto. Perché questo malessere accompagna l’insorgere di qualche dubbio su un progettare inteso come imbellettamento completo del mondo, dove il designer starebbe a guidare la danza e il banchetto mercantile, spargendo aceto balsamico su tutte le pietanze. Economica, ecologica, strutturale la crisi presente ha messo a nudo la fragilità di un sistema solo falsamente immutabile, imponendo l’urgenza di un ripensamento del ruolo e della figura del designer, dentro le implicazioni complesse che stabilisce con l’intorno abitabile cui è chiamato a dar forma – per necessità, opportunità o convenzione. Dalla casa al pianeta, nei modi della produzione come nelle pratiche del lavoro che cambia (o che non c’è), e nelle cose su cui continua a arrovellarsi: è bene che prema la domanda sulle radici e sul senso di quello che il designer fa, a richiamare l’urgenza di affinare le antenne per cercare altre vie, con il coraggio di mettere in crisi se stessi e rovesciare radicalmente – come esigeva un vecchio Archizoom – la propria disciplina “come un guanto”. È giusto così, e d’altra parte il design da sempre ha frequentato la durezza della crisi, della scarsità, della recessione – lo ricordava la settima edizione del Museo appena conclusa alla Triennale – ogni volta traendone spunto per rilanciare la posta, per sollecitare l’ingegno a far necessità virtuosa e virtù della dura ponderazione del progetto.

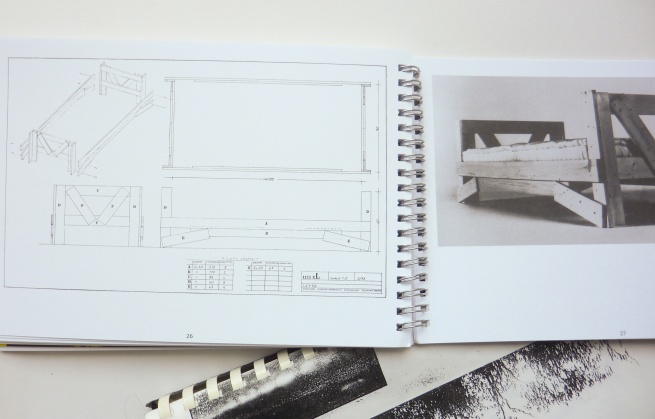

Ai tempi dell’altra crisi, del ’73, Enzo Mari avanzò con una pubblicazione povera fatta di disegni tecnici e ricettari esemplari la proposta di mobili che ciascuno poteva costruire da sé, inchiodando grezze assicelle di abete. Se sulle prime poteva far comodo a studenti squattrinati e giovani coppie in scarsità di sostanze, quell’intervento non era soltanto un espediente per arredarsi la casa in economia: e difatti Mari includeva sottilmente nella designazione un’appello al progettare, prima che al produrre. La “Proposta per un’autoprogettazione”, nella sua nettezza concettuale (e nella sua durezza di azione), aveva il merito di richiamare non tanto al produrre immediatamente merceologico, quanto al progettare che lo innerva e nutre: alla pratica di un pensiero esigente e chiarificatore, più che alla immediata soddisfazione del fare per il fare. Voleva seminare una consapevolezza critica che scava alle radici di quell’ideologia delle merci che è l’humus di una cultura intera, e lo faceva inducendo alla comprensione dell’elementare stare insieme, e tenersi, delle cose; facendo appello a una tecnica da carpentiere che si tramanda quasi spontanea sui cantieri ed è accessibile a un sapere comune, quasi che fosse un modo del fare naturalmente nostro, di un umano produrre vicino al naturale farsi delle forme (la casa, il nido…). Non per rifugiare nel mito di un arcaizzante bene operare o di una fuga dalla cattiva civiltà industriale, ma per provarsi a capire e far capire, attraverso quel minimo di applicazione richiesta, attraverso gesti semplici intorno alle semplici logiche del fare-progettare, che il progetto non è per forza qualcosa di imposto, che si gioca sempre “da un’altra parte”: che il design è una pratica non aliena, ma criticamente da acquisire, e in fin dei conti anche accessibile e vicina. E per cercare di scorgere qui, nelle cose intorno, non più imperscrutabilmente sospese nell’iperuranio della pubblicità globale, non le solite immagini di seduzione appropriazione e consenso, ma oggetti costruiti e pensati insieme. Le cose: utensili cresciuti intorno a un nocciolo di senso e di uso – amiche del fare, e a cui l’umano fare-pensare del progetto sa conferire qualità, dignità, valore.

Enzo Mari, Autoprogettazione?, ed. Corraini (è la ristampa integrata del ’73)

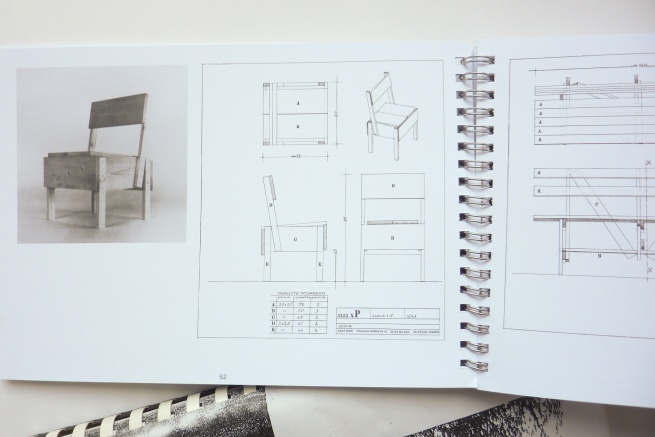

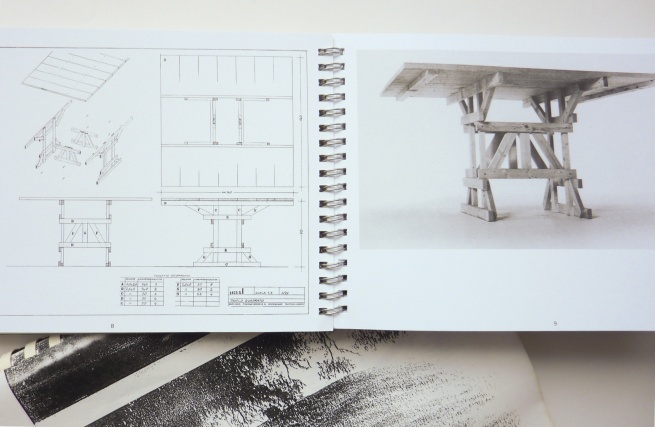

Qualcosa di affine ritorna nelle proposte del gruppo milanese Recession Design, che proprio agli albori della crisi (2007) davano corpo alla prima edizione di un libro graficamente accurato e aggiornato, se non scaltro, con una caustica presentazione di Mari. Questa volta è la passeggiata per le corsie dei supermercati Brico, attraverso le riserve dei componenti prodotti a uso del bricolage domenicale, che innesca l’occasione di progetto: una scoperta meravigliata che sollecita innanzi tutto i designer a immaginare, traendo partito da quelle riserve, proposte di cose da assemblare in prima persona – nel garage sotto casa o nei laboratori didattici del Fuori Salone – chiudendo il cerchio tra il fare qui e la filiera globale del semilavorato prodotto chissà dove, disponibile ovunque.

Rivolta a chi schiva per necessità la produzione alta ma non è sordo all’intelligenza e al disegno del Design, destinata al popolo colto di Muji e di Ikea, cui parla con un linguaggio vicino alle svedesi istruzioni per l’assemblaggio, l’operazione Recession è un appello al costruire da sé sulla traccia di un progetto che è quasi esperienza vissuta e condivisa, consiglio suggerito attraverso semplici e non prescrittivi schemi di montaggio. È un appello leggero, non scostante né esclusivo, a segnare il passo e opporre una qualche resistenza: a tagliar fuori la filiera consueta di produzione distribuzione e vendita del prodotto finito, per introdurre invece nel sistema degli oggetti una consapevolezza forse non così pensosa e programmatica, e però capace di inoculare fiducia nuova nel fare-pensare del design.

Recession Design, Design fai da te 2.0, Rizzoli 2013 (si tratta della riedizione)

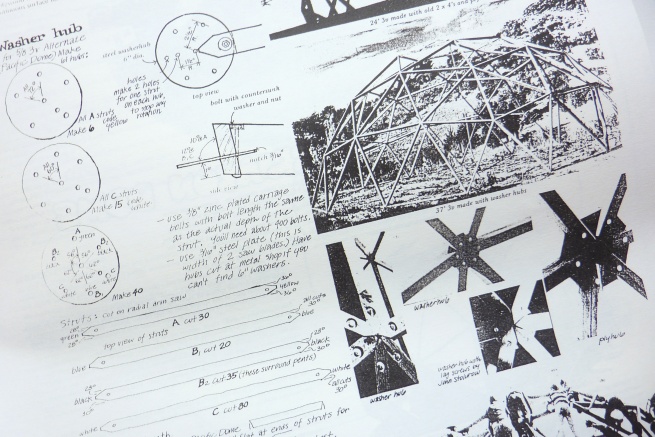

Se con poco dispendio hobbisti e architetti, makers e designer lavorano insieme intorno a un’esperienza di invenzione e costruzione di cose, quasi inavvertitamente si radica in quel pratico fare-pensare un sentimento di simpatia, di rinnovata affezione: l’oggetto delle mie cure – molto al di là di un giudizio qualitativo: l’ho fatto io, e ne vado fiero! – è il luogo di un esercizio e di una cura collettive, che può sanare dal dogmatismo dei mercati come dalla presunzione delle star. Allora la disponibilità a intendere lo schema, a corrispondere al fascino arguto della soluzione suggerita realizza la capacità di riappropriare l’interna logica della cosa: e questa si attinge al livello basico del metterla e del farla stare insieme, nell’attrito delle componenti, quando il problema tecnico si affronta e risolve ritoccando-reinventando una forma che resta sempre aperta a adattamenti, ritocchi, riscritture – nei modi di una pratica complessa che riverbera e chiama una più estesa partecipazione, integrazione, collaborazione intorno al nocciolo della idea-cosa condivisa. Col corollario che il design dell’oggetto si risolve qui, in maniera sconosciuta agli esperti del branding, in modo più sincero e radicale, in una questione di comunicazione: è una consegna di sagge ricette, la traccia di un cammino percorso che si affida ad altri, nella forma di grafica sequenza o esploso che mette a nudo e chiarifica la strutturale relazione tra le parti; è bozza mai finita, che di continuo si riscrive grazie al ritorno o feedback degli utenti dialoganti – e questo era già nei gruppi di hippie costruttori che editavano i Domebook, quando non c’erano blog e social network; era in Mari anche, ma con scopi più freddamente scientifici si direbbe, di rilievo e test statistico di avvenuta (buona) ricezione…

Nel fare diretto di queste (auto)produzioni, (auto)progettare non è la scorciatoia di un progetto debole, che perde d’intensità per cercare una qualche aderenza equivoca al fai da te palliativo per la creatività repressa, o alla voga dello stilema naif – almeno finché è un progettare che si pone come didattico esempio, per tutti, a suggerire forme di partecipazione e di riappropriazione del senso attraverso un rapporto costruttivo e via via sapiente (tale cioè da riacquisire un sapere) con gli oggetti del nostro intorno. Che non sia più il rapporto dell’acquisizione spasmodica, del possesso appagato e ottuso, ma costruzione fattiva, che dall’accettazione di una proposta – puoi farlo anche tu, con poco: col tuo tempo, col tuo sapere semplice, non esperto – propaga e innesca nell’utente costruttore i fuochi di un immaginante progettare; fa riflettere già progettualmente sui modelli proposti all’attenzione comune; invita a reinventare e proseguire un discorso. Come a dare nuovo nutrimento ai germi di una tradizione, di un racconto possibile e vitale, che però si produce di qui in avanti: che non scava nelle profondità dei saperi alti o profondi – l’artigianato di qualità, la sapienza dei maestri – ma dalla superficie del presente cava semilavorati, sistemi di giunzione precotti e piccole accortezze strutturali, con tutto un portato anche di imperfezioni e di errori (come di improprietà del rapporto peso-forma, della giustezza e durevolezza dei nodi), con tutte le rudezze anche dei dettagli malriusciti, delle soluzioni da migliorare ancora… Con tutto il bagaglio delle buone illusioni, e delle contraddizioni che porta irrisolte.

Autoprodurre? Autoprogettare? È il sogno di un’immediatezza del fare che taglia fuori il progettista di professione, l’esperto riconosciuto, il competente del mestiere, con l’ebrezza giovanile di avventurarsi fuori dalle tutele dei padri, dei maestri? O è il desiderio di un’apertura democratica dei saperi che, nel mettersi in comune – facendo rete, community, rizoma – partecipano forse di un’intelligenza più vasta e collettiva?

Dalla parte di chi non è progettista, ma può diventarlo, con buon auspicio, autoprogettare mette in esercizio la facoltà del costruire diretto, che non è mai solo esecutivo, utilitario, e la riappropria come modo del pensare. È l’incentivo ad attraversare molto concretamente quelle forme di costruzione in proprio che, poco a poco, dal basso rodono le strategie globali del produrre/consumare; e più da vicino, sulle tracce di Richard Sennett, è un invito a riscoprire coi gesti e col corpo che il momento del costruire incorpora una consapevolezza e un sapere, onde non separare più né ribadire l’industriale spaccatura tra fare e ideare – ideologia che è cattiva coscienza anche del più rivoluzionario design.

Autoprodurre: in maniera un po’ingenua, sembrerebbe una via diretta a non delegare più, a riappropriare la dimensione del progetto risolvendola tutta nella dinamica del fare: di un far da sé non per forza cieco rispetto agli scopi, né solitario e perso negli egotismi e autoillusioni dell’“auto”, del “sé” (al limite della chiusa sufficienza, o idiozia). Spesso anzi, al contrario, è un fare che incorpora nelle proprie pratiche, avvertita e avvertibile nel pur minimo gesto, il senso di una responsabilità rinata: come di chi si senta finalmente affrancato dalle sorveglianze della famiglia, e sappia che il cammino si apre libero là fuori, da tracciare ex novo, e confida in sé e nelle energie di pochi sodali. E spesso è un fare che aspira a diventare diffuso e partecipato, via via più consapevole di questa sua dimensione associata e sociale – mentre frequenta gli slogan del “fare è connettere”, della “comunità in rete”, ed è pronto a giovarsi di quell’affabilità ritrovata, di quella disponibilità conversevole e non assertiva che Stefano Micelli richiamava come la più pertinente al “fare le cose”, rispetto al dire perentorio dei capi e dei maestri.

Che poi quel fare sdruccioli per la china dell’estetica largamente preordinata del semilavorato, o dei repertori di formule fisse ritagliate lungo profili bruciaticci dalle lasercutter, fa parte delle contraddizioni che incrinano profondamente anche le isole felici. Come è vero che delle volte quell’ideale del far tutto da sé – il progetto la produzione il consumo – fa da velo a un pensiero gracile, che rinuncia allo sguardo ironicamente duro del design e ne smarrisce la strategia e la critica, per soddisfare l’immediata passione del fare pur di fare – agire o morire –; per placarsi nell’incanto della condivisione, o nella contemplazione dei prodigi dello strumento tecnico evoluto, che consentendoci di fabbricare con facilità una o mille cose ci fa tutti un po’ più capaci di realizzare anche quello che non abbiamo fino in fondo pensato.

Era giusta la severa critica di Mari, ai facitori avventurosi cui mancherà qualcosa per continuare sulla strada del progettare autentico e vero, all’altezza dei tempi: se insieme con la fiducia che si accorda alle loro energie ribollenti e nuove ritorna l’inquietudine della domanda sulla sapienza del progettare e sui “saperi inerenti le problematiche della forma” – dove stanno? dove sono finite? Domanda sulla necessità del lungo apprendistato della forma e della “formazione”, sull’esercizio di quel lavoro appassionato e criticamente caparbio, in cui si danno insieme stretti la forma e il senso – tanto più ora che “il design storico, quello che si basava sullo standard” è finito…

Forse i semi dell’autoprodurre matureranno, e i nuovi designer che vi si affidano “pur di mantenere le proprie utopie (progettare per non essere progettati)” arriveranno a comprendere le contraddizioni in cui sono cresciuti, diventandone consapevoli, per poterle affrontare radicalmente e diventare “veramente creativi”, come Mari invoca.

Di là delle nostre autoillusioni o paure, autoprodurre è una possibilità, una virtualità in sospeso (non la sola). È una via insidiosa, che occorre pur prendere per cominciare a progettare davvero: quella su cui si avventurano tanti giovani e meno giovani designer che cercano spazi di azione e di ricerca altrimenti sottratti o preclusi. Quella che significa la liberazione dalla necessità di una committenza che per loro non c’è, e che alla fine potrebbe anche non esistere affatto: che si dissolva pure, si estingua nel pulviscolo della rete cui affidano i loro oggetti-progetti autoprogettati autofinanziati autocostruiti nella speranza di un incontro a venire che accadrà con la certezza dei messaggi in bottiglia. Ma in questo modo si scrollano di dosso l’obbligo di corrispondere all’assenso dei competenti che detengono le chiavi delle filiere produttive, così come l’autore di romanzi si sottrae, nell’epoca del self publishing, al calvario della pubblicazione. Qualcuno ci riesce. Qualcuno parla nel vuoto. “Benvenuti nell’era del far da sé”, direbbe Chris Anderson il paladino dei makers – se non diventa il destino dei designer senza interlocutori, con le porte chiuse delle aziende e centri di ricerca, ripiegati sull’investimento di sé fino all’esaurimento delle risorse e delle vite: mentre si consuma il passaggio dal design al designer di massa e cresce la massa dei progettisti produttori in proprio dei propri sogni ancora non spenti. Mentre si affolla e preme la compagnia degli attori o produttori fai da te, alla cerca dei propri simili che esisteranno pure da qualche parte – magari nascosti nelle labili tribù desideranti che ogni momento colorano blog e social network, o chiusi dentro le nicchie delle minime serie dove davvero siamo tutti uguali/diversi: tutti dispersi in cerca d’ascolto, gli uni per gli altri e ciascuno per sé costruttori, facitori, hobbisti, makers… E designer.