Andrea Staid: il design dall'ego all'eco

“All'ombra di guerre e distruzioni che sembrano stabili, tra nuove forme di colonialismo e l'eco assordante del genocidio del popolo palestinese, parlare di design e architettura potrebbe apparire effimero”. Così esordisce Andrea Staid nel suo libro Dare forme al mondo. Per un design multinaturalista, da poco pubblicato per i tipi di UTET, (pp. 191, € 18 00).

E come non convenirne? Di fronte alla strage di un popolo, alle guerre, alle mutazioni climatiche che causano devastazioni in ogni angolo del pianeta, tragedie tutte causate dall’uomo, dal suo smisurato egocentrismo, parlare di design potrebbe apparire futile, oltre che superfluo.

“Ma è proprio in questi momenti” continua Staid “che diventa cruciale riconoscere come le forme che diamo al mondo siano lo specchio delle nostre scelte etiche, politiche ed economiche, capaci di orientare il corso del nostro futuro”.

Andrea Staid, nel suo viaggio – perché questo è un libro di viaggio – ci dimostra che una concezione del design multinaturalista potrebbe aiutare a superare la visione antropocentrica che domina il mondo e farci approdare, se animati da una volontà collettiva, ad una cultura ecocentrica.

Sicuramente il viaggio di Staid è un viaggio di scoperta e di conoscenza, ma non nel senso 'classico’, che dagli antichi greci, su, su, fino a Cristoforo Colombo, a Magellano e oltre ha spinto l’uomo a scoprire nuove terre e le genti che le abitavano, per conquistarle. Il suo è invece un viaggio alla ricerca dei manufatti tipici di questi popoli, che siano essi oggetti d’uso o edifici per abitare, purché intimamente connessi al mondo naturale o derivanti dal riutilizzo di scarti industriali, in ogni caso ascrivibili a quell’inversione di rotta che già Victor Papanek (leggi qui su Doppiozero) auspicava nel 1971, quando affermava:

“Fra tutte le professioni, una delle più dannose è il design industriale. Forse, nessuna professione è più falsa. Il disegno pubblicitario, che tende a persuadere la gente ad acquistare cose di cui non ha bisogno, con denaro che non ha, allo scopo di impressionare altre persone che non ci pensano per niente, è forse quanto di più falso oggi possa esistere. Subito dopo arriva il design industriale, che appronta le sgargianti idiozie propagandate dagli esperti pubblicitari”.

Nei suoi viaggi in Argentina, in Cile, nel Laos, in India, in Marocco, in Algeria, eccetera, Staid ha avuto modo di rendersi conto di come l’uso delle risorse autoctone disponibili in ciascuno di questi luoghi abbia permesso di creare oggetti e addirittura spazi abitabili non soltanto in grado di ridurre l’impatto ambientale causato dalla ‘logistica’, ma che, soprattutto, hanno il vantaggio di favorire l’economia circolare.

Egli racconta poi di come nel Sud est asiatico, in Tahilandia, in Vietnam o nel Myanmar sia diffusa una assai ecologica pratica di riuso dei rifiuti industriali, soprattutto se in plastica, in vetro e in alluminio, per creare utensili e complementi d’arredo, se non, addirittura architetture, ciascun paese con un proprio stile e con le proprie tecniche.

“Il design low-tech si manifesta in una varietà di forme e funzioni”, prosegue Staid. “Dall’architettura all’agricoltura, dall’artigianato all’abbigliamento, può essere applicato a tutti gli ambiti della nostra vita”.

Interrogandosi se noi si abbia davvero bisogno di tutti questi oggetti e vestiti che la ‘civiltà dei consumi” ci induce a possedere (in Cile, nel deserto di Atacamba, tonnellate di abiti invenduti o usati hanno formato montagne di tessuti sgualciti e sbrindellati dal vento e dal sole che si consumano lentamente, poiché sintetici per la maggior parte: un veleno mortale per l’ambiente), il libro cerca poi una risposta a una domanda cruciale: il nostro modo di progettare e di creare oggetti come può contribuire a contrastare il cambiamento climatico evitando di distruggere ulteriormente il mondo in cui viviamo?

Molti sono gli esempi di risposta possibile censiti dall’autore nel suo libro che spaziano da quelli offerti dalle culture indigene, ad altri proposti da illustri antropologi, da architetti e da designer, tra i quali il nostro Giancarlo De Carlo, il cui pensiero può essere in parte sintetizzato in questa sua frase: “L’architettura diventa generosa e significante per gli esseri umani solo se è un’estensione gentile e delicata dell'ordine naturale”. Nel suo modello di architettura partecipata (Villaggio Matteotti, a Terni (1969-1975), egli ha poi favorito la partecipazione degli utenti al processo di progettazione.

E come dimenticare Alejandro Aravena, le cui proposte si sono concretizzate nei famosi progetti di social housing a bassissimo costo, ‘open building' che prevedono la possibilità di riconfigurare l'edificio nel tempo, a seconda delle necessità di chi lo abita, con

interventi di autocostruzione, come nel caso di Quinta Monroy, realizzato a Iquique, in Cile e completato nel 2004, che si compone di 93 edifici.

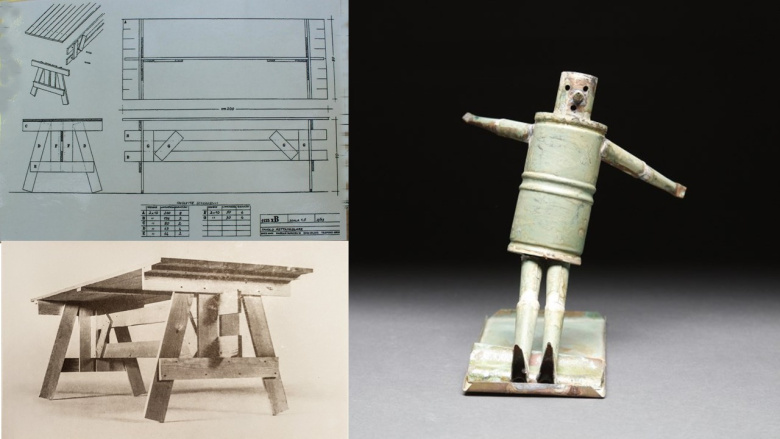

Fra i designer ‘giudiziosi, ecologicamente parlando, c’è ovviamente Enzo Mari che fin dagli anni settanta ha sostenuto la necessità di introdurre nel mondo del design l’autoprogettazione (è del 1971 il suo libro Autoprogettazione). Se lui l’aveva allora prevista destinata agli utenti, essa ha di fatto preluso – se non addirittura suggerito – una tendenza oggi in auge presso molti designer giovani e meno giovani: l’autoproduzione. Quest’ultima, bypassando le industrie produttrici, con il realizzare un ridotto numero di oggetti genera un indubbio vantaggio ai fini della sostenibilità.

Questo tipo di produzione alternativa a quella industriale, riporta in auge le riflessioni attorno alla salvaguardia dell’artigianato, tema che annovera da sempre tra i suoi sacerdoti Ugo La Pietra.

Ciò che La Pietra propone non è però un nostalgico ritorno all'artigianato di stampo romantico, alla Ruskin, quanto, piuttosto l’invito alla consapevolezza che una osmosi fra cultura artigiana e cultura del progetto possa essere la strada giusta da percorrere per il futuro, una strada che attraversi anche i territori della memoria e della storia e – perché no? – anche della tradizione, senza però rinunciare né alla ricerca, né alla sperimentazione e neppure a perseguire la bellezza della forma, la funzionalità e l'originalità degli oggetti creati.

Un altro straordinario interprete di una via produttiva alternativa a quella dell’industrial design è Riccardo Dalisi. Cartapesta, legno abbandonato, ferro grezzo, latta e rame sono i suoi materiali d’elezione con i quali ha dato vita ad oggetti poetici, creati spesso con i bambini e i ragazzi dei quartieri “difficili’ della città metropolitana di Napoli, contribuendo al loro riscatto sociale con l’insegnare loro l’utilizzo della creatività quale via per l’emancipazione dal degrado.

“I bambini mi hanno spiegato la poesia e la libertà nella progettazione” ha detto Dalisi in un'intervista.

Ma allora è proprio vero che “il re è nudo”.

Lasciando al lettore il piacere della scoperta delle argomentazioni e degli esempi, soprattutto antropologici, addotti da Staid nel suo saggio a favore di un modo di costruire più ecosostenibile, mi piacerebbe personalmente concludere con una riflessione attorno ad una protagonista dell’architettura e del design che è stata una pioniera del meticciato linguistico delle forme e del profondo rispetto per la natura: Lina Bo Bardi.

Lina Bo Bardi, infatti, intende la natura wrightianamente, o forse è più giusto dire ‘alla maniera minoica’, visto il suo colto interesse per tutte le stagioni dell'architettura. E così, nei suoi interventi natura e architettura vengono a configurarsi come paritetici scenari del teatro della vita, come spazi comprimari dell’agire umano, in cui nessuno dei due elementi sopravanza o domina l'altro, ma si rapportano tra di loro in modo dialettico, anzi osmotico, se non addirittura transustanziale. Un’architettura, la sua, dell’impegno civile, rispettosa della natura fatta dall’uomo per l’uomo, attenta alle tradizioni ma anche innovativa; razionale, sì, ma soprattutto evocatrice di poesia.

La poesia dell’architettura.

Perché, mi si lasci dire, un conto è costruire, un altro è fare architettura. Come ha scritto Aldo Rossi nella sua Autobiografia scientifica (1990; 2023): “Mostrare l’architettura per i dati che le erano propri significa impostare il problema in maniera scientifica togliendo ogni sovrastruttura, enfasi o retorica”, non esclusa quella ecologista.