Divagazioni su packaging e design / Munari, le arance e i fichi secchi

In un negozio Waitrose, a Londra, mi imbatto nei prodotti Urban Fruit. Stavo curiosando tra gli scaffali degli snack e sono stato attratto dai colori vivaci e ben abbinati delle confezioni e dalla grafica fresca e semplice che mette di buon umore. È una linea di frutta disidratata da mangiare al volo, on the go, come fuori pasto. Solo frutta, senza aggiunta di zucchero, conservanti o altre sostanze bandite dagli stili di vita virtuosi. Ogni sacchetto, a dar retta a quanto riportato sotto la tabella nutrizionale, fornisce il fabbisogno giornaliero di frutta di una persona. È un aspetto importante in un paese dove si mangia poca frutta e per me è la conferma che posso farmi fuori tutto il contenuto (circa 100g) senza sensi di colpa.

Mangio nell’underground, sentendomi in armonia coi tempi, grazie a una scelta allo stesso tempo sana, gratificante e cool. Una pizzetta non mi darebbe la stessa soddisfazione.

Poi razionalizzo: frutta secca. Mi capita di mangiarne in Italia, soprattutto durante le feste, ma non ho mai pensato che fosse una cosa cool. Non mi è mai venuto in mente di portarmi dietro un sacchetto di fichisecchi per uno spuntino on the go e se mi avessero raccontato di uno che mangia fichisecchi nella metropolitana di Londra mi sarei immaginato una figura fuori contesto, come Totò e Peppino in piazza Duomo. Allora cos’è accaduto con Urban Fruit?

Benché decenni di marketing e comunicazione pubblicitaria abbiano smaliziato la maggior parte di noi, tendiamo ancora a pensare che la funzione del packaging alimentare sia di proteggere, comunicare e rendere disponibile un bene (la cosa che si mangia) il cui valore è intrinseco e prescinde dal modo in cui è confezionato. In realtà il packaging è una parte integrante di quel valore: non solo lo comunica ma lo costituisce. Urban Fruit ne è la prova lampante: senza quei colori, quel nome, quelle illustrazioni, quel sacchetto satinato ben fatto (tecnicamente, un quad pack) che sta in piedi da solo sullo scaffale, l’esperienza non sarebbe stata altrettanto appagante. Aver capito questo, aver capito cioè di essere stato irretito in una sapiente strategia di seduzione che si è attuata attraverso il packaging, non mi immunizza. Avrei gli strumenti per smontare il palco e valutare la cosa che si mangia nella sua essenza, così la prossima volta potrei andare in un negozio di frutta secca sfusa – ammesso che ne trovi uno – e acquistarne 1 kg a un prezzo decisamente inferiore. “Tanto è la stessa cosa”. Ma non lo faccio. Preferisco farmi incantare dalla storia che mi stanno raccontando perché tutto sommato mi piace. In modo analogo non sono disposto a guardare la sedia Serie 7 di Arne Jacobsen e la sedia Svenbertil di Mia Lagerman nella loro essenza di sedie, al di là dei tratti che fanno della prima un modello storico e ispiratore e della seconda un prodotto Ikea, e concludere che in fondo sono la stessa cosa e che farei meglio ad acquistare quella che per un prezzo 3 volte inferiore mi fornisce lo stesso servizio e si rivela, se la provate, altrettanto comoda. Qualcuno dirà che c’è una bella differenza tra il riconoscere il valore del buon design e lasciarsi sedurre da un esercizio di branding ben congegnato: ne potremmo discutere e credo che finiremmo con l’ammettere che tutta questa differenza non c’è. In entrambi i casi attribuiamo a un artefatto un valore che trascende sia la sua funzione (nutrire o sostenere le terga) sia altri benefici tangibili come l’avere un buon sapore o l’essere comodo e influisce positivamente sulla nostra esperienza di mangiare o di sederci. E in entrambi i casi siamo disposti a pagare di più per questo.

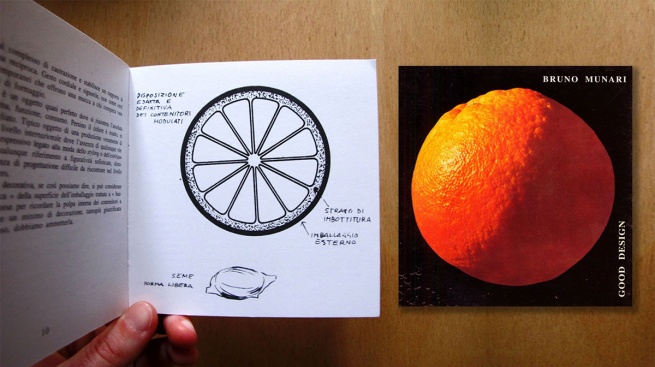

In un libello del 1963 intitolato Good Design, riedito da Corraini nel 2014, Bruno Munari propone di osservare un’arancia con l’occhio del progettista per constatare come in essa si realizzino compiutamente i principi del buon design. L’arancia è scelta da Munari provocatoriamente, in quanto oggetto anonimo, senza alcun dubbio estraneo alla pratica progettuale e ancor meno espressione di uno stile personale o di una moda. Il significato della provocazione e il suo bersaglio sono evidenziati nel passaggio seguente: “[l’arancia è il] tipico oggetto di una produzione veramente di grande serie e a livello internazionale dove l’assenza di qualunque elemento simbolico espressivo legato alla moda dello styling o dell’estétique industrielle, di qualunque riferimento a figuratività sofisticate, dimostrano una coscienza di progettazione difficile da riscontrare nel livello medio dei designer.”

Rielaboro qui l’analisi che Munari fa dell’arancia, integrandola e attualizzandola in un modo che dovrebbe rispettarne lo spirito.

Il delicato contenuto edibile dell’arancia è protetto da un involucro resistente all’esterno e morbido all’interno che consente di trasportarla in una borsa. L’involucro, completamente compostabile, si apre facilmente, senza bisogno di strumenti e di istruzioni, il che rende l’arancia ideale per il consumo on the go. L’operazione di aprire l’involucro diffonde un buon profumo e può essere effettuata anche in ambienti chiusi e affollati senza suscitare malumore. Il contenuto succoso è suddiviso in porzioni bite-size, ciascuna racchiusa in una membrana asciutta che consente di portarla alla bocca senza bagnarsi le dita. Le porzioni, a forma di spicchio, sono organizzate in una configurazione circolare molto compatta che minimizza gli ingombri e sono attaccate l’una all’altra con un adesivo blando, tipo post-it, che consente di separarle senza rompere la membrana. Queste caratteristiche facilitano la condivisione e fanno dell’arancia un possibile fattore di socializzazione.

Ogni tratto formale o strutturale dell’arancia ha un suo senso preciso in relazione all’esperienza di mangiarla: questo è il dato che a Munari preme di evidenziare. “È un oggetto quasi perfetto”, dice, “dove si riscontra l’assoluta coerenza tra forma, funzione, consumo”. La sua è una chiara presa di posizione sul design, interessante allora come oggi per due motivi. Il primo è che accosta il consumo, che a me piace interpretare come esperienza, al classico binomio di forma e funzione a cui spesso tuttora si riduce la riflessione su questa materia. Il secondo è che subordina la forma a un principio di coerenza con le altre due variabili, anziché con astratte nozioni di stile.

Il fatto che si tratti di cibo appare del tutto incidentale. Eppure oggi è proprio questo fatto a suscitare interesse. Vi si soffermano in particolare i teorici del food design, i quali fanno dell’opuscolo del ‘63 quasi un testo fondativo e legittimante, perché, se è possibile valorizzare il cibo in base ai principi del good design, allora forse è possibile progettarlo in base agli stessi principi.

A prescindere dalle intenzioni, l’analisi che Munari compie su una cosa che si mangia ci fa riflettere su come in generale le nostre preferenze alimentari potrebbero non dipendere solo dalle qualità intrinseche di un alimento, come il sapore, la consistenza e il valore nutrizionale, ma anche dalla qualità complessiva delle interazioni attraverso cui ce ne cibiamo. Se, poniamo, per uno spuntino sul treno preferisco portarmi dietro un’arancia invece di una noce di cocco, ciò dipende da motivi di ordine pratico e sociale, prima che nutrizionale o di gusto. Gli stessi motivi che, in circostanze analoghe, mi farebbero scegliere una confezione di bocconcini di ananas disidratato invece di un ananas fresco intero. Se volessi proprio mangiare la noce di cocco o l’ananas fresco mentre sono in viaggio sul treno, sarei costretto a prepararli in casa per tempo, sbucciandoli e tagliandoli in pezzi di misura adeguata, e a impacchettarli in qualche modo per il trasporto e il consumo. L’arancia invece va bene così com’è, facile da sbucciare e da mangiare senza sporcarsi, profumata e trasportabile.

Anche una confezione di bocconcini di ananas disidratato andrebbe bene così com’è. A ben guardare, la popolarità dell’arancia è legata in buona misura a proprietà che, se stessimo parlando di un prodotto industriale, attribuiremmo al packaging, alla porzionatura del cibo e alla forma che gli è stata data.

Il packaging è per un prodotto alimentare industriale ciò che la buccia è per l’arancia: una parte che non si mangia, ma comunque una sua parte integrante, che determina la qualità di alcune importanti interazioni come trasportare, aprire, estrarre il cibo, portarlo alla bocca, richiudere, conservare. Queste interazioni a loro volta determinano la qualità complessiva dell’esperienza di mangiare. L’analogia sembra fermarsi agli aspetti funzionali ed escludere quelli espressivi e semiotici che hanno reso così gratificante e cool la mia esperienza con la frutta secca di Urban Fruit, nell’underground di Londra. La buccia di un’arancia non può dire molto di più che: “questa è un’arancia”, mentre il packaging consente di associare a un alimento qualità espressive che esso non possiede naturalmente (la frutta secca di per sé è tutt’altro che allegra e vitale) e di costruire un discorso articolato sia sull’alimento stesso sia sulle persone che potrebbero desiderarlo. Un discorso capace di catturare l’attenzione e generare i processi di valorizzazione e identificazione che sono alla base del successo di un prodotto industriale.

Sono ancora in molti, nel quadro di una visione critica dell’attuale sistema alimentare, a giudicare negativamente questi processi, come il risultato di strategie di manipolazione messe in atto dall’industria per creare valori fittizi su cui lucrare. Chi propone un consumo responsabile e alternativo, spesso lo fa negando orgogliosamente le logiche del marketing, per affermare il valore intrinseco e tangibile della cosa che si mangia. I prodotti biologici, ad esempio, soprattutto ai tempi della loro prima comparsa nei supermercati, si sono distinti per un packaging studiatamente spoglio e per una comunicazione riluttante – “non lo fo’ per piacer mio, sol per dirvi che son bio”. Le cose però stanno cambiando e i marchi del biologico, sulla spinta del crescente interesse dei consumatori e del conseguente aumento della pressione competitiva, stanno cominciando a fare un uso più consapevole e lungimirante degli strumenti del design. La semplice negazione non paga più: il biologico, ormai banalizzato dalla certificazione – dal bollino – ha perso la sua carica sovversiva. Meglio allora affermare i propri valori positivamente, elaborando linguaggi formali originali ed attraenti.

Oggi sono proprio i marchi che si ispirano a modelli di consumo responsabile – agricoltura biologica e sostenibile o alimentazione sana – ad offrire gli esempi più interessanti di branding e packaging, alcuni bellissimi. Urban Fruit la cui grafica, ne sono convinto, sarebbe piaciuta a Bruno Munari, è uno di questi. Non solo si fa notare sugli scaffali, ma crea anche attorno al consumo un contesto emotivo favorevole. Un po’ come fa il profumo dell’arancia. Possiamo definirla una manipolazione o semplicemente un’interazione felice, un aspetto tra gli altri di un’esperienza positiva. Il confine è molto sottile. Sottile come una foglia.

Conclusione

Prendiamo due ceste di arance. In una le arance hanno le foglie attaccate, nell’altra no. Quand’anche provenissero dallo stesso raccolto, le arance della prima cesta, quelle con le foglie, tendono a essere percepite come più naturali. Meno trattate e in generale migliori. La foglia rinforza il legame dell’arancia con la sua origine, cioè con l’albero, con la terra assolata dove questo è cresciuto, con il contadino che l’ha accudito, e suggerisce l’idea che il frutto sia appena stato colto. In effetti le foglie potrebbero funzionare come indicatore di freschezza perché nel tempo si modificano più rapidamente del frutto, seccandosi e arricciandosi, ma dubito che siano in molti a pensare a questo, mentre fanno la loro scelta davanti al banco della frutta, al mercato. Qui non si tratta di razionalità, ma di un’associazione immediata e irriflessa. Se solo ci soffermassimo a pensare, dovremmo concludere che la presenza delle foglie non indica nessuna differenza rilevante tra le due ceste: se una è stata colta senza dubbio da un albero, l’altra da dove sarebbe stata colta?

Lasciare le foglie attaccate è una precisa scelta formale che ha un impatto decisivo sulla valorizzazione del prodotto. Il grado zero del branding.