Speciale

Flâneur sotto shock

Cammino come un dissidente, come un deragliato, come un disertore

(De Gregori-Locasciulli)

I’ vo come colui ch’è fuor di vita

che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia,

fatto di rame o di pietra o di legno,

che si conduca sol per maestria

(Guido Cavalcanti)

Ci sono molti libri che parlano di chi cammina. Ma generalmente le rappresentazioni che tali libri danno del camminatore sono ingannevoli o speciose. Il camminatore vi è descritto in luoghi insoliti. Egli procede, in quelle pagine, solitario per le sabbie dei deserti. Oppure attraversa abbaglianti distese di ghiaccio o si addentra nel cuore intricato di foreste vergini; a volte costeggia, dall’alto di precipizi vertiginosi, mari aperti, incontaminati, che scintillano nella luce dilagante. Fotografie incantevoli accompagnano i testi e forniscono la prova che il camminatore è stato là, proprio là, a posare i suoi passi in quei posti meravigliosi o inconsueti.

A ben guardare, tutta questa letteratura illustrata sul camminare, certamente non priva di fascino, tratta però il camminatore come se questi fosse un’automobile, ossia lo rappresenta allo stesso modo in cui la pubblicità rappresenta le automobili: perennemente isolate in mezzo a una natura selvaggia. Ma nessuna automobile, se non in rarissime circostanze, si trova effettivamente in situazioni simili. Le auto non sfrecciano contro fondali di cieli blu e marine turchesi. Anzi, non sfrecciano proprio. Sono assai più spesso ferme, immobili nel pieno degli ingorghi a far gemere e sospirare i motori imballati. Altrimenti procedono mestamente, a velocità ridotta, più lente di carrozze a cavalli, per anonime periferie cittadine, per centri storici decadenti; oppure languiscono le suddette auto, chiuse giorni e giorni in parcheggi mortificanti, ammassate le une accanto alle altre come tanti insetti morti.

Io non ho intenzione di occuparmi di camminate e camminatori in luoghi paradisiaci. No, per niente. A rigore non mi occuperò nemmeno di camminatori. È del camminante che parlerò.

E chi è mai il camminante? So bene che i “Camminanti” o “Caminanti” sono un gruppo nomade siciliano, piccoli venditori ambulanti della provincia di Siracusa. Ma io intendo il camminante come uno che cammina in situazioni reali. Consuete. Quotidiane. Cittadine.

Machiavelli avrebbe detto che il camminante è il camminatore effettuale, cioè colui il quale cammina come camminano tutti effettivamente, in situazioni date, concrete e non immaginarie. Che cammina davvero come camminano tutti quelli che camminano davvero, che non sono molti.

Il camminante è un superstite. Il camminante si aggira sempre per le stesse strade della sua città o del suo quartiere. Perché questa è la realtà che gli è toccata in sorte. Gli piacerebbe scrivere, al camminante, che è andato da Porto Deseado a San Juliàn o da Porvenir a Punta Arenas. E invece deve dire che va da via Grabmayr a via Petrarca o da via Roma a via Cavour. Vorrebbe praticare il nordic-walking o il fit-walking o, anche, il pole-walking, se non il trekking e l’hiking o un altro degli esercizi dai bei nomi tanto amati dagli innumerevoli esterofili nostrani. E invece usa solo le gambe, al massimo con l’ausilio di un paio di scarpe belle comode.

La sua città è Merano. Non la può cambiare. Come Kavafis potrebbe ripetere: sciupando la tua vita in quest’angolo discreto l’hai sciupata su tutta la terra. Come Pessoa (o il suo alter ego Bernardo Soares) potrebbe bisbigliare: penso che non uscirò mai da questa Rua dos Douradores. Benché Merano non sia né Alessandria d’Egitto né la Baixa di Lisbona, egli, il camminante, vi si aggira come uno sfinito zingaro, chiuso nel giro d’un moto ossessivo e pendolare.

Il camminante è un paria ed è sottoposto a una serie continua di shock. Il camminante viene all’ultimo posto nella rigidissima gerarchia che regola il transito su strada. Viene dopo automobilisti, motociclisti, ciclisti, skater, utenti di monopattino e pattinatori a rotelle. Persino i cani godono di considerazione maggiore.

Il camminante è malvisto. Egli, secondo un gruppo di urbanisti californiani dell’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, rappresenta “il più grande ostacolo al libero fluire del traffico”. “Perché andate a piedi?” si sentì chiedere Bruce Chatwin dal proprietario dell’estancia di Paso Roballos nella provincia di Santa Cruz in Patagonia a metà degli anni Settanta (del secolo scorso). “La gente di qui detesta quelli che vanno a piedi. Li credono pazzi” aggiunse l’uomo dell’estancia.

Gianni Celati, sorpreso da due carabinieri mentre camminava e scriveva sul suo taccuino nella zona di Cicognolo (Cremona) nel 1986, venne quasi arrestato, e per “furto d’auto” per di più, proprio lui, che si stava spostando rigorosamente a piedi da giorni.

Quanto alla parola shock, oggi è abbinata ad una serie pressoché infinita di altre parole. Si hanno le combinazioni più varie: video shock, intervista shock, confessione shock, rivelazione shock; ma anche applausi shock, cori shock, foto shock (da non confondere con foto-shop) e così via, così via. Recentemente mi sono imbattuto persino in un "banana shock" che dev'essere una pietanza dal sapore piuttosto forte. Le interviste shock sono quelle in cui qualcuno fa delle rivelazioni shock, o delle confessioni shock, e se qualcun altro le riprende si produce un video shock (che contiene per l'appunto queste famose rivelazioni e/o confessioni shock).

Se tutti quelli che leggono o ascoltano espressioni di questo tipo lo facessero con un minimo di partecipazione, avremmo da parecchio tempo un'intera umanità completamente sotto shock. Invece la reazione comune, davanti a tutti questi presunti shock, è ormai solo lo sbadiglio, e neanche tanto intenso, uno sbadiglio sommesso.

Eppure lo shock (o, nella sua variante grafica, choc) vanta origini illustri. Ed è sempre stato associato alla vita del camminante. Anzi del passante. Anzi del flâneur.

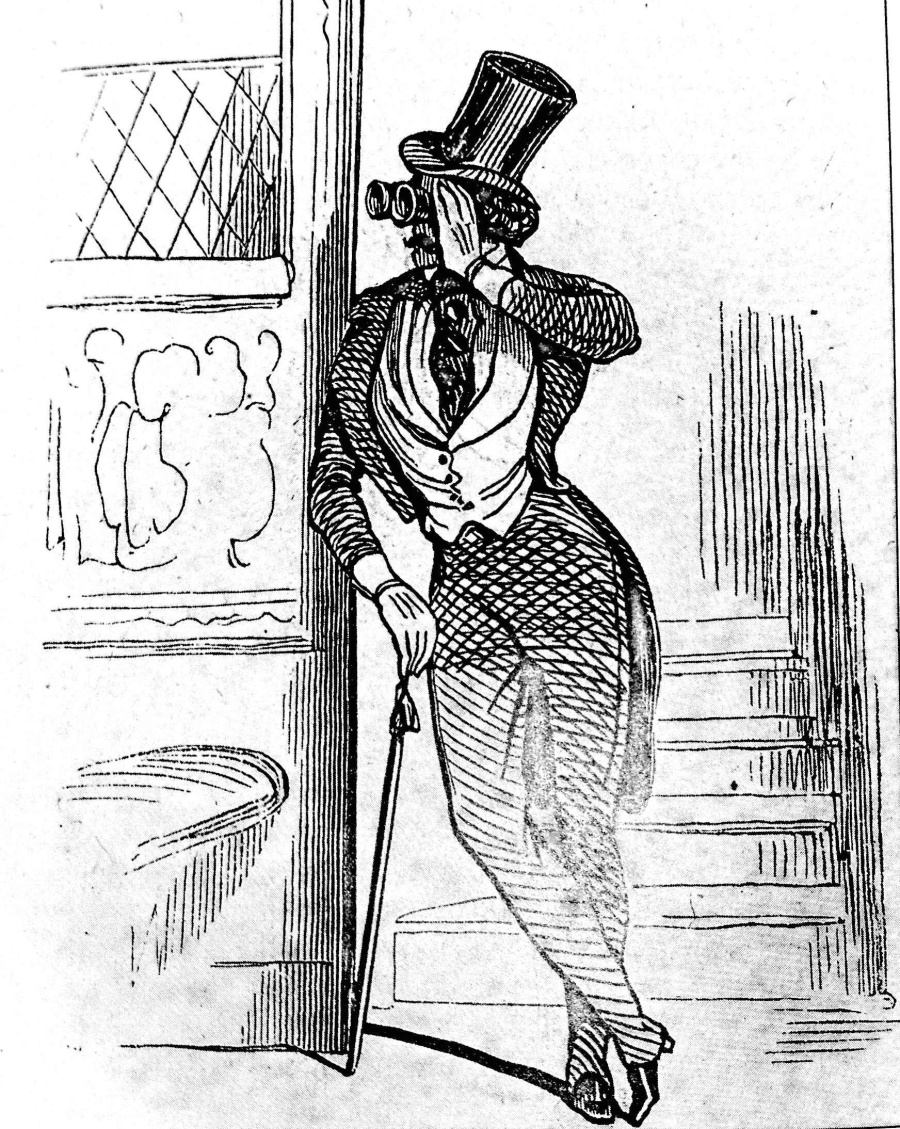

È tempo di concedersi la prima delle tante digressioni e/o divagazioni che caratterizzeranno questo libro. Un libro sul camminare non può che essere così: divagante, come il camminare stesso. Il flâneur è il bighellone, il perdigiorno, che cammina senza meta tra la folla della metropoli. È una figura inesauribile, alla quale sono stati dedicati innumerevoli studi, saggi, articoli, volumi, volumetti e volumoni. Nasce a Parigi, all'inizio dell'Ottocento. È essenzialmente un letterato che si muove a caso tra la gente della Capitale e la osserva, quella gente, la studia, senza parere, e ne riferisce poi in certi suoi scritti estemporanei, tutti pieni di particolari significativi, di dettagli rivelatori.

Ha molto tempo da perdere, il flâneur. È la rappresentazione plastica, in questo suo vagabondare a vuoto, della fine del mandato sociale dello scrittore, a cui nessuno chiede più nulla. A volte può emulare le imprese di un detective come i personaggi di Edgar Allan Poe, che seguono per giorni e giorni, entro i labirinti cittadini, un individuo dall'aria misteriosa - solo per scoprirne il crimine segreto, ma alla fine magari non approdano a niente. A volte, ma questo già in epoca novecentesca e tardo novecentesca, può essere uno che cerca di scoprire se stesso, la sua anima, riflessa nella geografia urbana, disseminata per le vie e i quartieri, la sua "psicogeografia" personale, come i flâneur surrealisti o situazionisti, ripiegati sulla propria interiorità terremotata.

André Breton cercava se stesso lungo gli infiniti boulevard parigini, inseguendo la “bellezza convulsa”, quella che si manifesta improvvisa, per mezzo di rapidissime accensioni, finché incontrò Nadja. “Chi sei?” le chiese. “Sono l’anima errante” rispose lei. Era il quattro ottobre del mille e novecento ventisei. Ma il padre nobile del flâneur, il flâneur per eccellenza, da cui discendono tutti gli altri (Breton compreso) è Charles Baudelaire, il primo poeta della Modernità e Walter Benjamin, filosofo solitario, è, si sa, il suo esegeta principe.

Con Baudelaire abbiamo per la prima volta nella storia un poeta che è in mezzo a noi. Non abita la torre d'avorio. Non è rinchiuso nello studio. È il poeta senza aureola, perché gli è caduta nel fango delle strade. Si aggira tra la folla parigina, pensando ai suoi debiti, meditando un futuro articolo o un sonetto, e ne è urtato impietosamente, da quella folla enorme, formicolante, ossessa come lui, gesticolante, urlante; è stregato da tutte quelle facce repellenti che gli si fanno sotto senza tregua, una dopo l'altra, una accanto all'altra. Non vorrebbe vederle, perché del viso umano prova orrore. Cammina nel caos. Ogni momento è buono per venir travolto da una carrozza: la morte al galoppo che può sbucar fuori all'improvviso da ogni parte.

Baudelaire è sotto shock. Non solo. Baudelaire è il poeta, ci spiega Benjamin, che ha posto l'esperienza dello shock al centro stesso del suo lavoro artistico. Le sue percezioni sono percezioni a scatti. Baudelaire ha perso la fluidità e la fluenza dell'antico modo di concepire il mondo, come un tutto continuo e regolare. Per lui, che si muove instancabilmente nel traffico, tra colpi e collisioni, la realtà si riduce a serie slegate di frammenti, a visioni istantanee e parziali, come fotogrammi. Del resto, non a caso, la nascita della fotografia è coeva alla poesia di Baudelaire. E il poeta stesso sarà oggetto delle straordinarie immagini realizzate da quel geniale ritrattista che fu Nadar.

La poesia forse più bella e significativa del nostro poeta a questo proposito è A una passante, uscita in rivista nel 1860. Non si parla esplicitamente di folla in questo testo. Ma la presenza della massa amorfa è necessariamente presupposta: come lo sfondo scuro, da cui emerge l'apparizione folgorante di una donna, che passa, improvvisa come un lampo - e poi la notte. (Un éclair... puis la nuit). Una donna unica che non si rivedrà mai più e che il poeta, ne è sicuro, avrebbe amato di amore vero.

È uno shock, positivo però, in mezzo a tanti altri dal segno negativo. Un istante privilegiato che si impone sul tempo inerte. Una raffica di vitalità in un oceano di noia. Da qui, dalla descrizione di questa magica apparizione-sparizione, derivano quelle che, mezzo secolo dopo, Joyce battezzerà "epifanie" e Proust "intermittenze del cuore", quei brividi deliziosi e imprevisti che ci colgono quando inzuppiamo un biscottino nel the o quando inciampiamo sul selciato sconnesso e che ci permettono di ritrovare inaspettatamente i tesori del passato, di colpo dissepolti, strappati alla palude dell'oblio.

Da qui derivano anche i "barlumi" che popolano molte poesie di Montale con il loro corredo di "guizzi", "scintille", "baluginii", "barbagli", sempre sinonimi di momenti di pienezza da spiare e cogliere al volo nel corso d'un'esistenza altrimenti piatta e depressa.

Ma forse, prima ancora di Baudelaire, Joyce, Proust, Montale e altri, duemila anni prima, all'origine remota di questa forma di conoscenza immediata per rivelazione sta Platone, il Simposio: in quest'opera, a un certo punto, Socrate racconta che la sacerdotessa Diotima gli aveva raccontato che il Bello Assoluto, la Bellezza in sé non si può conoscere per gradi, con procedure della ragione discorsiva; si è abbacinati dal Bello, in un momento che scocca senza preavviso, rapido come una freccia; e questo mistero della visione immediata è tutto contenuto in un avverbio magico, che in greco suona exaìphnes (“d'un tratto”) e che in italiano rende solo approssimativamente l'idea di questo istante di natura straordinaria, che sta tra movimento e immobilità e che non è racchiuso in alcun tempo.

A sua volta, prima di Montale, nella poesia italiana e nella sua (di Montale) Genova, si aggirava a passi felpati un altro poeta che è il primo, autentico flâneur della nostra letteratura nazionale: Camillo Sbarbaro.

Nelle ventinove poesie di Pianissimo, uscite in volume nel 1914, la situazione fondamentale del personaggio protagonista che dice "io" si può comodamente riassumere con una parola sola: cammina. Cammina come un sonnambulo, di notte, di giorno, all'alba, nel pomeriggio. Cammina per le strade di Genova. O s'incammina, va, incede, procede, deambula, pellegrina, rasenta muri, andando - e sempre per le vie tumultuose della città.

La gente lo urta, non lo nota. Egli è abbarbagliato dalle vetrine, finché si volta per l'improvviso lampo d'una nuca, di donna, che fugge irreparabilmente e lo commuove, come il vento un'acqua morta. Più baudelairiano di così si muore!

Sia pure tutto questo, si dirà, e tu che c'entri? Tu che scrivi che c'entri con il flâneur? Che c'entri con l'esperienza dello shock? Non lo sai che il flâneur pertiene alla metropoli? Non te l'hanno detto? Non te l'ha mai detto nessuno che Balzac sosteneva, a ragione, che "in provincia non si dà flâneur"? Lì è impossibile questa figura. Non esiste folla sconosciuta in cui perdersi in una cittadina dove tutti si conoscono.

Molti anni fa Natalia Ginzburg si lamentava in un suo saggio, compreso in Vita immaginaria, che Roma non fosse più Roma, ma un unico, sterminato parcheggio per automobili, la "malattia maligna" di Roma. Le faceva eco in un'intervista Alberto Moravia: Roma? una città per macchine. Quello che valeva per la Capitale quarant'anni fa, vale oggi anche per la periferia più periferica. Merano, nei primi decenni degli anni Duemila, può, per certi aspetti, essere paragonata alla Roma degli anni Settanta del secolo scorso o, allargandosi un po', alla Parigi capitale del secolo decimonono.

Il testo che avete letto è la prima puntata di un libro con cui Alessandro Banda, uno dei nostri collaboratori più assidui, ci terrà compagnia per tutta l'estate. Ogni domenica, Il camminante malinconico (questo il titolo del libro-speciale) racconterà su "doppiozero" le peripezie di un flâneur contemporaneo alle prese con la difficile arte del camminare nello spazio urbano agli inizi del XXI secolo (la Redazione).