Sicilia e Sardegna: viaggio nella Land Art

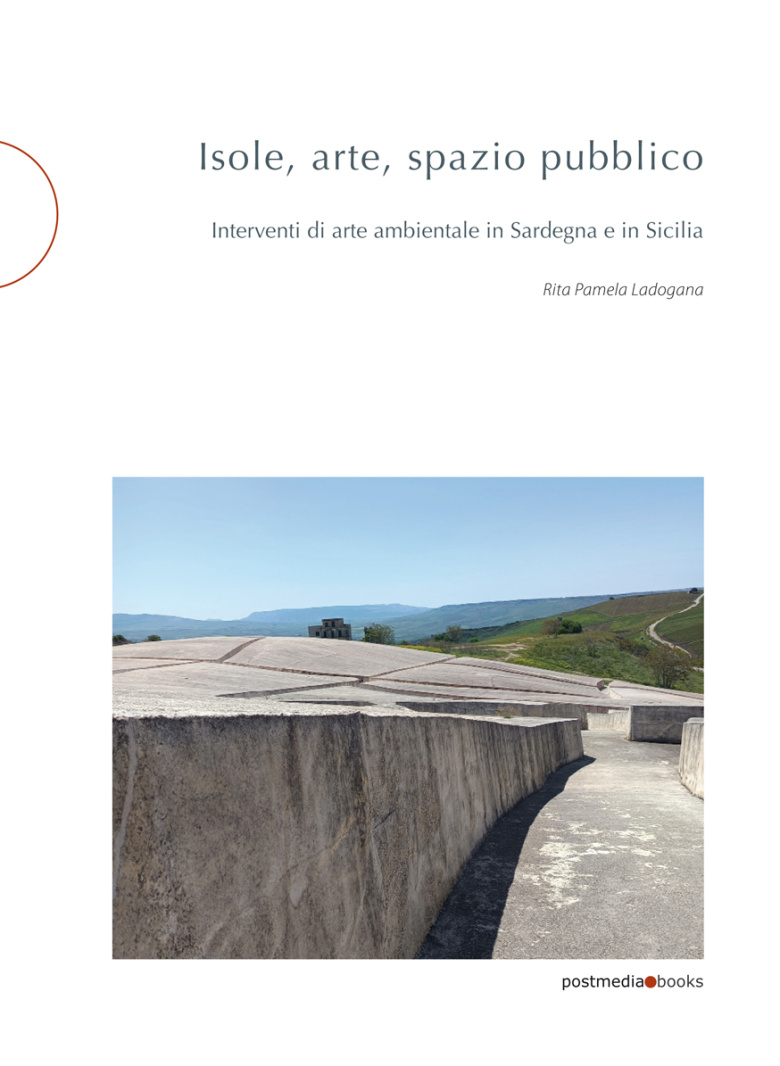

Anni fa organizzai un viaggio con un gruppo di amiche nel nord della Sicilia. Da subito dichiarai la mia unica richiesta: vedere il Grande cretto, un immenso sudario di cemento bianco realizzato da Alberto Burri a Gibellina, e che ricopre le macerie della città distrutta dal terremoto del 1968. Chiedendo informazioni, ho espresso alla gestrice del nostro b&b il mio entusiasmo. La sua reazione fu di notevole irritazione, dicendomi che, in realtà, quell’intervento lei non lo amava affatto: “lì sotto sono sepolte le macerie di un episodio tragico della nostra storia”.

Conservo questo episodio come memento, in quanto ho sentito il peso della mia involontaria leggerezza nell’approcciarmi a un’opera immersa in un territorio; ed è proprio guidata da questo ricordo che, attratta dall’opera di Burri in copertina, ho cominciato la lettura di questo volume.

Isole, arte, spazio pubblico. Interventi di arte ambientale in Sardegna e in Sicilia è un libro edito da Postmedia Books e scritto da Rita Pamela Ladogana, professoressa di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi di Cagliari, e i cui interessi di ricerca riguardano soprattutto le manifestazioni artistiche del XX secolo, sia in ambito nazionale che più specificamente nel contesto sardo.

Dalla lettura e da un prezioso confronto con l’autrice, è emersa la novità di questa ricerca, ovvero portare nel dibattito relativo all’arte nello spazio pubblico la questione dell’identità territoriale declinata nello specifico contesto isola. È infatti attraverso la lente critica degli island studies, campo di ricerca interdisciplinare che riflette su come la condizione insulare influenzi non solo la geografia di un territorio, ma anche la sua dimensione sociale e culturale, che questo libro analizza e rilegge interventi di arte ambientale realizzati in Sicilia e Sardegna dagli anni Sessanta ad oggi.

Il valore dell’appartenenza territoriale nelle isole risalta da questa analisi come più marcato rispetto ad altri contesti regionali del nostro paese, e infatti, sebbene si faccia riferimento a interventi in due isole dalle storie molto diverse, Ladogana rintraccia un filo rosso che li accomuna tutti: l’origine in una forte componente identitaria e nella necessità di riscatto da una situazione percepita come di marginalità.

Questi aspetti nutrono e condizionano le scelte delle politiche culturali private o pubbliche, che spesso, allora come oggi, si sono rivelate inadeguate alle esigenze del settore creativo, compromettendo il successo e la continuità di questi interventi; ma essi influenzano anche le premesse curatoriali, fino a condizionare la selezione degli artisti e le modalità espressive stesse.

Tra i tanti casi trattati, vi è anche il Grande cretto, la cui accoglienza da parte della comunità fu da subito problematica, come testimoniatomi anche dalla nostra ospite, in quanto percepita anche come un’azione di cancellazione della memoria materiale della città. E così anche la ricostruzione della nuova Gibellina improntata sul modello della città-giardino, con grandi spazi aperti, apparve da subito molto lontana dalla natura del vecchio centro, dove fondamentale era invece stato il rapporto casa-strada, e in cui gli spazi comunitari nascevano nei vicoli e nei i cortili. L’influenza dell’appassionato sindaco Ludovico Corrao fu, in questo, determinante: grande conoscitore del territorio, egli seguì la realizzazione di interventi architettonici e artistici che avrebbero dovuto risolvere la mancanza di identità del nuovo centro, costituendo una nuova memoria. Lo fece attraverso il tema identitario, invocando le radici sicule o proponendo la cittadinanza onoraria, per richiamare artisti e intellettuali e cominciare questo rinnovamento culturale, unico strumento considerato efficace per superare una condizione percepita come di isolamento. Molti risposero a questo richiamo e gli interventi furono grandiosi, ma principalmente di natura monumentale e autoreferenziale.

Enrico Crispolti già aveva colto nell’assenza di una progettualità coerente uno dei principali motivi del fallimento di questo progetto. Ladogana aggiunge però anche la prospettiva degli artisti, riportando la testimonianza di una lettera inviata al sindaco da Mauro Staccioli ed Elio Marchegiani, in cui lucidamente lamentano la mancanza di una visione della città unitaria. Staccioli stesso, perplesso, non proporrà nessun intervento per Gibellina Nuova.

Per Ladogana, l’influenza della condizione insulare emerge qui non solo dalla ricerca di riscatto iniziale, ma anche proprio della modalità di intervento, che ricerca maggiormente il rafforzamento del tema identitario attraverso il coinvolgimento degli artisti, sacrificando, probabilmente anche a causa dell’urgenza di un intervento rapido e concreto, una progettazione razionale e che tenesse conto delle complessità del territorio.

Simile come tipologia di intervento, ma in territorio sardo, è invece Su logu de s’iscultura a Tortolì (1995), inedito caso di ricerca di questo volume che racconta un’altra complessità, in cui la necessità di riscatto si scontrò anche con la resistenza locale rispetto alla potenziale minaccia del colonialismo culturale. L’intervento nacque infatti dalla volontà di realizzare mostre temporanee di sculture all’aperto per valorizzare aree degradate della città. Il progetto, in seguito al coinvolgimento del gallerista genovese Edoardo Manzoni, che pure aveva origini sarde da parte di madre, e del sindaco Franco Ladu, divenne un progetto ambientale permanente.

Per Manzoni l’obiettivo era rendere la regione “isola europea della scultura”, valorizzando, attraverso una proposta artistica contemporanea, anche le ricchezze storiche e paesaggistiche del territorio, mentre Ladu, anch’egli legato al tema del riscatto, sosteneva il progetto come soluzione alla marginalità. Vennero quindi chiamati artisti che si erano già misurati con pratiche ambientali, affiancando alle esposizioni anche convegni e incontri con la cittadinanza, per coltivare un processo educativo all’arte attento al suo contesto di riferimento.

Nel 1995 fu inaugurato il progetto con una grande mostra dedicata a Staccioli, il cui legame con la Sardegna si era consolidato già nel periodo di formazione nel cagliaritano con il “Gruppo di Iniziativa per un impegno democratico”: egli riconobbe questa fase come fondamentale, in quanto gli permise di ampliare i propri orizzonti rispetto all’ambito toscano di origine, sia grazie al vivo contesto culturale, che “per l’influenza dell’orgoglio e dell’autonomia del carattere dei sardi” (p. 70). Le quindici opere diffuse tra Tortolì e Porto Frailis, in città e nel paesaggio, furono riconosciute da Crispolti come un’antologia del repertorio che dagli anni Settanta aveva caratterizzato la sua produzione, tra plinti, sfere e mezzelune, e influenzarono anche la toponomastica dei luoghi, se non in senso formale, quanto meno per senso comune: è così che, a seguito dell’intervento artistico, un incrocio di Porto Frailis fu ribattezzato dai residenti “Piazza Staccioli”.

Ma nel 1996, all’inaugurazione del secondo anno di attività, per il quale furono chiamati a esporre Ascanio Renda e Pietro Coletta, l’artista Pinuccio Sciola allertò sul rischio di una “colonizzazione culturale”, denunciando il mancato coinvolgimento degli artisti sardi; il critico Luigi Meneghelli replicò, sottolineando l’importanza di favorire, piuttosto, un’apertura culturale, ritenuta, per gli artisti sardi stessi, un’opportunità per abbattere le distanze. La polemica venne placata invitando l’anno successivo Maria Lai, Rosanna Rossi, e lo stesso Pinuccio Sciola.

Constatando come l’opposizione interna al progetto di Manzoni abbia inevitabilmente portato a un’evoluzione estremamente specifica del progetto, allo stesso modo Ladogana indaga come la condizione insulare possa aver influito anche sui modelli di partecipazione. Da questa prospettiva analizza l’operazione Legarsi alla montagna realizzata da Maria Lai nel 1981 nel suo paese Natale, Ulassai. Invitata dal comune a creare un monumento ai caduti della Seconda guerra mondiale, Lai rispose proponendo un monumento “per i vivi”; reinterpretando un'antica leggenda del paese che tutti conoscevano, legò, insieme agli abitanti, le case e la montagna vicina con un nastro di stoffa celeste.

Per coinvolgere il paese, l’artista scelse una leggenda locale, ennesimo rimando al tema dell’identità declinato, però, nel recupero di radici culturali di provenienza millenaria, topos che l’autrice ha individuato come caratteristico del contesto sardo. Tra le tante reazioni degli abitanti, spesso scettici, ci fu anche un’iniziale opposizione a Maria Lai stessa, testimonianza dell’impatto problematico dell’emigrazione: l’artista fu infatti da alcuni ritenuta colpevole di aver tradito il suo paese per trasferirsi a Roma, così come ci fu chi riuscì a superare questo scoglio proprio per il rispetto nutrito nei confronti della famiglia dell’artista, molto nota in paese. Ladogana sottolinea quindi il tema del radicamento come rilevante non solo nella costruzione del modello di intervento, in quanto è proprio grazie ad esso che Lai ha potuto individuare i temi di memoria e identità come elementi in cui gli abitanti avrebbero potuto riconoscersi, ma anche nell’evoluzione e nell’accoglienza, non solo di questa, ma di tutte le opere successive, consolidate dalla scelta dell’artista di rimanere a Ulassai.

Ai rischi dei processi partecipativi e alle possibili declinazioni virtuose anche contemporanee è poi dedicata l’ultima parte di questo volume. Ladogana problematizza il tema delle pratiche artistiche situate che, per avere un reale effetto trasformativo, devono abbracciare una lunga residenza ed entrare davvero in contatto con i luoghi. L’obiettivo diventa infatti guidare le comunità in una presa di coscienza della propria storia, per acquisire un autonomo e rinnovato sguardo critico, non portare progettualità calate dall’alto o dai toni assistenzialistici.

Il Collettivo Giuseppefraugallery (Sulcis Iglesiente) nasce infatti dal trasferimento degli artisti in un ex villaggio minerario per contribuire ai processi di sviluppo sociale di una realtà territoriale complessa, mentre Progetto Isole a Palermo, un laboratorio permanente e itinerante, favorisce uno scambio di prospettive tra residenti e artisti provenienti anche da contesti altri, alla ricerca di una lettura condivisa dei luoghi. Farm Cultural Park nasce infine dall’urgenza di intervenire rispetto allo spopolamento e allo stato di abbandono di un paese remoto, Favara, un’isola nell’isola siciliana: attraverso mostre, laboratori e il recupero di spazi architettonici aperti ai residenti e ad artisti internazionali, sono così nate nuove connessioni e i cittadini attivi hanno “creato una nuova forma di orgoglio e di riscatto” (p. 104).

Lontano da un’idealizzazione di queste esperienze, il volume di Ladogana ha quindi voluto non tanto ricostruire una traccia esaustiva delle buone pratiche per fare arte nello spazio pubblico oggi, ma piuttosto introdurre nel dibattito contemporaneo il tema del contesto insulare come fatto significativo e specifico, da problematizzare e considerare non solo quando si parla di nuovi interventi, ma anche in merito ai processi di restauro e valorizzazione che stanno oggi interessando molti dei siti trattati, come la nomina di Gibellina “Capitale italiana dell’Arte contemporanea” per il 2026. A mio avviso, si offrono poi spunti preziosi anche per noi come visitatori e visitatrici, per attraversare gli spazi con una consapevolezza che è postura fondamentale, soprattutto in territori corrosi dall’impatto del turismo di massa contemporaneo.

Perché, d’altro canto, come Maria Lai scrisse a Franco Ladu riconoscendo la grande responsabilità del sindaco nel conciliare proposte culturali e bisogni concreti delle comunità, “Fare arte, fare politica, sono attività complementari” (p. 72).