Levi e la Tempesta

Nell’ultimo capitolo di Se questo è un uomo, «Storia di dieci giorni», Primo Levi racconta gli ultimi, drammatici momenti della sua reclusione nel Lager di Auschwitz-Monowitz. L’11 gennaio 1945, col tuono dei cannoni russi all’orizzonte, Primo si ammala di scarlattina e viene ricoverato nel «Ka-Be» (Krankenbau: quel luogo fra tutti paradossale che è l’infermeria del campo di sterminio). A un certo punto, a lui e agli altri, viene annunciato che l’indomani mattina dovranno lasciare il Campo: i tedeschi hanno deciso di evacuarlo, prima che la marea dell’Armata Rossa si avventi su di loro. Già da tempo i superstiti sapevano che sarebbe stato proprio quel momento a decidere della loro sorte: nelle loro condizioni, una marcia a tappe forzate nel gelo di gennaio, guardati a vista dai tedeschi in rotta, equivale a morte certa. Eppure l’istinto di lasciare quel luogo di morte è per loro irresistibile. La notte del 18 gennaio dunque, con pochissime eccezioni, i circa ventimila sopravvissuti di Auschwitz si mettono in marcia. Quasi tutti destinati a non tornare a casa. Per Primo non c’è neppure da pensarci: la febbre alta gli impedisce anche solo di muovere un passo. A tarda notte gli fa visita un medico greco, equipaggiato per quella fuga di morte. E getta sulla sua cuccetta «un romanzo francese», con un gesto indecifrabile, fra pietà e disprezzo: «Tieni, leggi, italiano. Me lo renderai quando ci rivedremo». A distanza di anni ricorda Primo: «Ancora oggi lo odio per questa sua frase. Sapeva che noi eravamo condannati».

Cominciano così «dieci giorni fuori del mondo e del tempo»: alcune SS sono state lasciate coi pochi deportati rimasti, convinti che compito dei guardiani, all’arrivo dei russi, sarebbe stato eliminare anche loro. Quell’ora incerta, Primo la passa facendo una cosa sola: legge «il libro lasciato dal medico: era molto interessante e lo ricordo», scrive a distanza, «con bizzarra precisione». Lo legge e lo rilegge sino a tarda notte. Sino a quando, cioè, viene interrotto dalle prime bombe russe che piovono nel Campo. I degenti del Ka-Be escono ai venti sotto zero e scoprono qualcosa che neppure avevano osato sperare: «i tedeschi non c’erano più. Le torrette erano vuote». Dopo altri otto giorni, arriva l’alba del 27 gennaio. I primi russi appaiono, a Primo e a Charles che su una barella stanno trasportando il cadavere dell’ultimo morto del Lager, «la cosa Sómogyi». «Charles si tolse il berretto. A me», aggiunge Levi senza enfasi, «dispiacque di non avere berretto». Ma questa è un’altra storia. L’inizio del nòstos, cioè, che molto tempo dopo Levi racconterà nel suo secondo libro, La tregua.

Al lettore di Se questo è un uomo resta però una curiosità. Quale mai fosse quel libro: il libro di quella notte che per chi leggeva, con certezza quasi assoluta, era la sua ultima notte. Questo piccolo mistero Levi lo svela solo nel 1980, quando Giulio Bollati chiede a lui, Calvino, Sciascia e Volponi, di compilare per Einaudi un’antologia delle proprie letture predilette. Levi è l’unico a realizzare il progetto, e lo fa a tempo di record. L’antologia esce l’anno seguente e s’intitola La ricerca delle radici: è come se se la portasse dentro da sempre. È un autoritratto obliquo, allusivo e a tratti persino cifrato (Levi, lo dovremmo sapere ormai, fu scrittore per antonomasia «chiaro» – ma solo linguisticamente). Ed è qui che il quesito trova risposta: perché vi si trovano antologizzati due brani da Remorques di Roger Vercel. Cioè appunto il libro che ora per la prima volta viene tradotto integralmente in italiano, col titolo Tempesta.

C’è un motivo estrinseco che può aver indotto Levi a provare una bizzarra attrazione per un libro come quello di Vercel. In fondo cosa fanno il capitano Renaud e i suoi uomini, a bordo del rimorchiatore d’altura Ciclone, se non salvare – all’ultimo momento e in condizioni proibitive – coloro che stanno per essere sommersi? Il titolo del suo ultimo libro, I sommersi e i salvati, rinvia com’è noto a un passo dell’Inferno dantesco («la prima canzon è d’i sommersi»); ma lo stesso titolo recava – a saldare inizio e fine, della sua avventura di scrittore, in un anello «infernale» e senza scampo – il nono capitolo di Se questo è un uomo. Si può ben immaginare come in quei momenti disperati potesse assolvere a un irresistibile desiderio di evasione la lettura di quella singolare pièce à sauvetage che è il libro di Vercel. (Pièces à sauvetage, nel Sette-Ottocento, erano detti quei drammi in cui uno o più personaggi, isolati o reclusi, all’ultimo momento vengono appunto salvati dall’intervento di un deus ex machina: esemplare tipico, il Fidelio di Beethoven.)

Anche in quell’evasione prolungata che (sin dal titolo) è La tregua – per la precisione nei capitoli in cui i sopravvissuti del Lager, durante l’interminabile viaggio di ritorno in treno, assistono alla proiezione d’un film o realizzano loro stessi una sgangherata rappresentazione teatrale – non può essere un caso che Levi e i suoi compagni si appassionino al film The Hurricane, un’avventura di mare non così distante dalla nostra Tempesta, e a un canovaccio senza pretese – ma pièce à sauvetage in piena regola – come Il Naufragio degli Abulici. La pièce si concludeva col «lieto fine di maniera» dell’arrivo all’orizzonte d’una nave, salutata con enfasi dai naufraghi sull’isola deserta. Quella sera, però, uno degli attori «gridò con voce di tuono: – Domani si parte! […] Dico davvero, non è più teatro, questa è la volta buona! È arrivato il telegramma, domani andiamo tutti a casa!». Esattamente come nel caso dei soldati russi arrivati alle porte del Campo all’alba dopo l’interminabile «notte di Vercel», cioè, «l’annuncio del ritorno, della salvazione, della conclusione dei nostri lunghissimi errori» si consuma proprio mentre Primo legge, o vede a teatro, il racconto di un’altrui salvazione.

Ma l’importanza di questa lettura non si riduce al fatto personale di quella notte del ’45. Non può non colpire infatti il modo in cui Levi introduce la Tempesta: «Di Roger Vercel ignoro tutto, perfino se è vivo o morto» (era in effetti morto: nel ’57, a sessantatré anni), «ma sarei contento se fosse vivo e sano e continuasse a scrivere, perché mi piace il suo scrivere, mi piacerebbe scrivere come lui, ed avere da raccontare le cose che lui racconta». Le cose che racconta Vercel, a parte il tema della salvazione – sono quelle che ispirano a Levi il titolo con cui riporta il brano di Tempesta nella Ricerca delle radici: L’avventura tecnologica. Come si sa, al ritorno dal Lager Levi aveva lavorato a lungo come chimico di laboratorio alla Siva, un’azienda che produceva vernici. Non a caso parte importante della sua produzione saggistica è dedicata al tentativo di colmare, o quantomeno ridurre, il fossato tra le «due culture», quella umanistica e quella tecnico-scientifica. Prima della Ricerca delle radici, il suo ultimo libro era La chiave a stella, uscito nel ’78 e dedicato all’«avventura tecnologica» d’uno «specialista» simile al Renaud di Vercel, l’operaio specializzato Libertino Faussone.

Quel che davvero interessa a Levi, in Tempesta, è che vi s’incontra l’uomo che misura sé stesso, i propri limiti e le proprie facoltà. Vercel fa parte insomma della stessa famiglia di quello che Marco Belpoliti ha definito «il suo maestro segreto (ma non troppo)»: cioè Joseph Conrad. Non a caso nella Ricerca delle radici figura nella stessa «linea» – definita «Statura dell’uomo» – del Milione di Marco Polo, della Guerra del fuoco di Joseph-Henry Rosny, di Saint-Exupéry e appunto di Conrad. Uno dei tanti scrittori di mare, da Coleridge a Melville e Verne, che esercitano una singolare fascinazione su Levi «uomo di terra», come si definiva, e anzi di montagna.

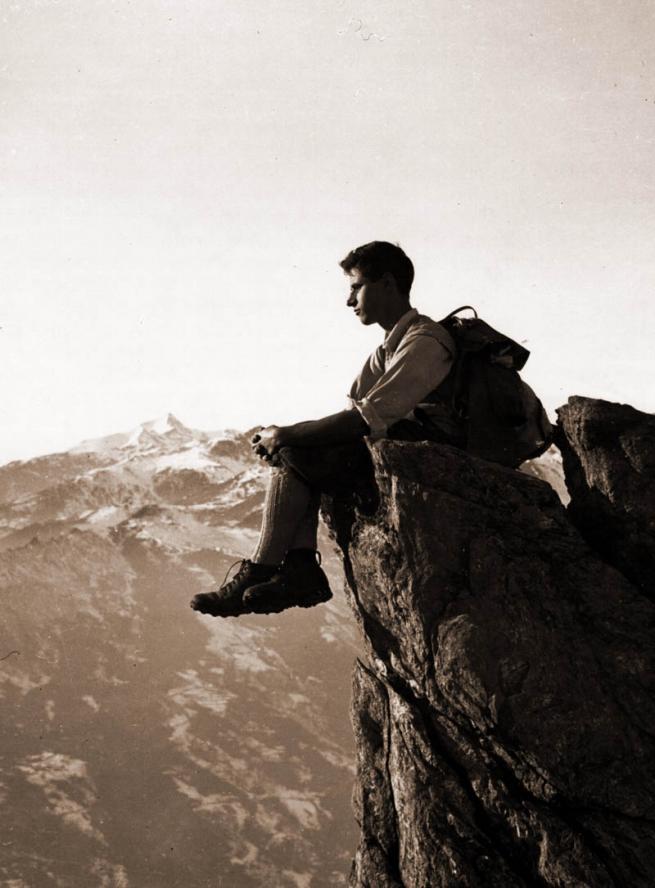

Quel senso fisico del mettersi alla prova, prima che nella nave dei folli di Auschwitz, lo aveva infatti sperimentato in gioventù, Primo, in un paesaggio agli antipodi rispetto alle suggestioni di Conrad – o di Vercel. È una storia che si legge in uno dei suoi racconti più belli, Ferro nel Sistema periodico, ambientato nella «notte dell’Europa» – 1938-39, all’indomani delle Leggi razziali e alla vigilia della guerra – e dedicato al «grande amico» Sandro Delmastro, ragazzo di famiglia proletaria seguace e discepolo di Primo, lui invece rampollo di buona borghesia, nelle aule e nei laboratori dell’Istituto Chimico; ma suo piccolo maestro allorché si tratta di confrontarsi faccia a faccia con «la pietra e il ghiaccio delle montagne vicine». Soprattutto gli insegnava, l’esempio di Sandro, a «conoscere i suoi limiti, misurarsi e migliorarsi». Non solo a titolo gratuito, diciamo: «più oscuramente, sentiva il bisogno di prepararsi (e di prepararmi) per un avvenire di ferro, di mese in mese più vicino». All’arrivo di quell’età del ferro, Sandro non sarà fra i salvati. Entrato nel Partito d’Azione e catturato dai fascisti nell’aprile del ’44, non si arrese e tentò la fuga dalla Casa Littoria di Cuneo. Freddato da una scarica di mitra alle spalle, fu lui il primo caduto del Comando Militare Piemontese della Resistenza.

La storia di Sandro è stata decisiva, per Primo. La racconta una prima volta in un testo più lungo, dal titolo La carne dell’orso, pubblicato nel ’61 sulla rivista «Il Mondo» ma mai raccolto in volume: prototipo di un modo di raccontare «epico», di quell’epica interiore del misurarsi che Levi invidiava a Conrad e a Vercel. E torna in Ferro: dove ritroviamo anche la curiosa espressione che intitolava il racconto del ’61. «E per scendere?» chiede Primo a Sandro dopo un’ascesa massacrante. E lui: «– Per scendere vedremo, – rispose; ed aggiunse misteriosamente: – il peggio che ci possa capitare è di assaggiare la carne dell’orso». All’arrivo in una locanda, stremati, i due dicono a chi li interroga di aver «fatto un’ottima gita». E commenta Levi: «Era questa, la carne dell’orso: ed ora, che sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca, poiché, di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino».

C’è poi, nella Carne dell’orso, una citazione-chiave che in Ferro invece non si legge: «Sono cose che fanno venire la schiena larga, la quale non è per tutti un dono di natura. Ho letto da qualche parte (e chi lo ha scritto non era uno di montagna, ma un marinaio) che il mare non fa mai doni, se non duri colpi, e, qualche volta, un’occasione di sentirsi forti. Ora io non so molto del mare, ma so che qui è così. E quanto importi nella vita, non già di esser forti, ma di sentirsi forti, di essersi misurati almeno una volta, di essersi trovati almeno una volta nella condizione umana più antica, soli davanti alla pietra cieca e sorda, senza altri aiuti che le proprie mani e la propria testa…. Ma scusatemi, questa è un’altra storia». È il finale del racconto Giovinezza, appunto di Conrad: col quale, vent’anni dopo, si conclude la sua sezione nella Ricerca delle radici: dove è emblema d’una giovinezza perduta – come quella vissuta al fianco di Sandro, e spezzata dalla guerra e dal Lager.

In una bella intervista ad Alberto Papuzzi, Levi lo dice esplicitamente: «la montagna per noi era anche esplorazione, il surrogato dei viaggi che non si potevano fare alla scoperta del mondo, e di noi stessi; i viaggi raccontati nelle nostre letture: Melville, Conrad, Kipling, London». Per questo forse il mare – così estraneo alla sua esperienza reale – torna con tanta insistenza nel suo immaginario (si pensi solo al Canto di Ulisse, in Se questo è un uomo…). Davvero la scoperta di noi stessi è il tratto che unifica in profondo – sino all’estremo, sino a I sommersi e i salvati: dove torna infatti Ulisse, che riporta la sua carne dell’orso alla mensa dei Feaci – l’intera opera di Levi. Scoprire noi stessi, e se siamo noi questi uomini: nella vita di tutti i giorni come nell’anti-vita del Lager. Anche lì, nel buco nero – e anzi soprattutto lì, per un paradosso solo apparente –, Primo Levi ha saputo, più di chiunque altro forse, cos’è davvero il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino. Ma – ciò che più conta – con la sua opera instancabile quella carne, così nutriente, l’ha offerta anche a noi.

Versione ridotta della postfazione a Roger Vercel, Tempesta, Roma, Nutrimenti, 2013.

Questa versione è uscita anche ieri sul manifesto.