Fantasmi pirandelliani

Succedono bei paradossi nei festival italiani di teatro. Al festival Inequilibrio di Castiglioncello, per esempio. In questa rassegna laboratorio che si svolge nell’ottocentesco castello Pasquini, nei luoghi dove Diego Martelli ospitò i macchiaioli, tra progetti in divenire, “studi”, spettacoli che devono ancora maturare, visioni di danza un po’ algide, un po’ concettuali, all’improvviso irrompe il capolavoro.

Anche qui si tratta, per ora di “materiali”: è uno spettacolo che forse non rivedremo più in questa forma. Ed è più che uno spettacolo, perché Roberto Latini - prendendo come testo e pretesto I giganti della montagna, l’ultimo dramma di Pirandello, e scavandolo con rara intensità e acume - ci regala un lavoro sulla vita, sull’apparenza, la paura, la rappresentazione di sé per proteggersi, per ritrarsi dal mondo o per sfidarlo.

Lo fa, ereticamente, sulle orme di Leo de Berardinis, accreditandosi come vero erede del grande uomo di scena, perché ne recupera lo spirito, la luce l’ombra l’ascesi che cerca l’uomo attraverso il teatro, andando per maestria a rompere l’involucro della finzione.

Lo spettacolo di Fortebraccio Teatro che abbiamo visto è quasi un incidente, o un ripiego. Doveva essere un duo con un’altra attrice fenomenale, Federica Fracassi, che però si è infortunata pochi giorni prima del debutto. E allora Latini decide di interpretare tutti i personaggi che intervengono nel primo atto, asciugandoli, portando il testo alla sua sempre più spiccata natura di attore zen più che minimale, dialogando con la musica e i suoni di Gianluca Misiti, veri e propri deuteragonisti, e con una scena sfumata dietro sipari trasparenti e resa mutevole da fondali cangianti che costituisce un vero e proprio altro filo per inoltrarsi nel labirinto.

Nella villa di Cotrone

Chi ricorda l’ultimo misterioso testo di Pirandello sa quanto il suono, nell’immaginazione dell’autore, fosse importante, con quell’inizio, in didascalia: “Dall’interno della villa si ode, accompagnato da strani strumenti, un canto balzante, che ora scoppia in strilli imprevisti e or s’abbandona in scivoli rischiosi, finché non si lascia attrarre quasi in un vortice, da cui tutt’a un tratto si strappa mettendosi a fuggire come un cavallo ombrato”.

Siamo nella villa del mago Cotrone (la Crotone pitagorica è considerata uno dei riferimenti esoterici dell’autore): un luogo aperto e recintato, nel quale una compagnia di Scalognati si è ritratto dalla vita. Irromperanno, incuranti dei lampi finti con i quali gli abitanti vorrebbero intimorirli e respingerli, gli attori della compagnia di una “Contessa” che piange un poeta morto per lei che amava solo la sua arte, suicidatosi per l’impossibilità dell’amore.

Sono in viaggio, i comici e la loro direttrice, languente su un carretto, verso una festa di nozze di Giganti per dare vita all’ultima opera dello sfortunato autore. Sappiamo che i Giganti non apprezzeranno e faranno a brani l’artista.

Con la villa degli Scalognati siamo in un teatro e nella natura insieme, e Pirandello immaginava, per l’ultimo atto che non fece in tempo a scrivere, che l’azione si svolgesse intorno a un antico, contorto olivo saraceno. Latini dà voce alle voci dell’inizio, le proietta come scritte in caratteri di diversa grandezza e pathos (da film muto) sui vari velatini della scena, mentre alle sue spalle si intravede un paesaggio che sembra, nella luce crepuscolare curata da Max Mugnai, una brughiera selvaggia o un esercito di piccole marionette.

La paura, il tentativo di tenere lontani gli estranei, di rimanere chiusi in questo rifugio d’anima, in questo recesso del mondo, e il teatro sono i due elementi forti iniziali. E poi si rivela come la messinscena non abbia spaventato nessuno, e anzi i lampi siano stati letti come segnali per indicare la strada o come fuochi di gioia, nel primo dei molti fraintendimenti prosaicizzanti dell’arte.

Le voci, tutte, le incarna l’attore solo, ora rappando, ora giocando tra falsetto e toni profondi, ora distaccandosi dai molti microfoni e dichiarando, con timbro naturale, di essere un attore della compagnia della Contessa, che vuole rappresentare La favola del figlio cambiato del poeta morto.

Si trasforma, nudo, mentre la scena si rivela un campo di steli secchi di grano tagliato, un paesaggio lunare, campestre, mentale, per raccontare il dramma che sta dietro il viaggio dei comici, per spogliare l’anima dagli orpelli e offrirla in pasto agli spettatori.

E poi si ricopre e con toni epici da film americano (più Viale del tramonto che Via col vento) narra la storia di Ilse e del poeta, diventa Ilse, come già faceva Leo de Berardinis nei suoi memorabili Giganti, dove faceva rivivere austeramente, con una lunga veste femminile e sacerdotale, agendo dalle parti del velluto del sipario aperto sui bordi della scena, il mito del grande attore incarnato dalla Duse.

Qui, nell’allievo di Perla Peragallo, che non ha mai recitato con Leo ma che sembra sempre più incarnare l’essenza della sua arte evocatrice della presenza assoluta, senza manierismi di scuola, c’è forse qualcosa in più. C’è una rassegnazione a lasciarsi possedere da personaggi ridotti a fantasmi di esseri viventi, che neppure fuggendo dal mondo trovano pace.

L’ossessione del testo, sotto un rumore di pioggia, con una visione di qualcosa che cade (sono gocce? sono foglie? le scopriremo essere bolle di sapone), mentre cieli di nuvole scorrono alle spalle, sotto il suono struggente di un sax, diventa ombra, paura, rassegnazione e felicità a essere “padroni di tutto e di niente”, fantasmi in un mondo favoloso visitato dagli angeli e dallo stupore. Senza illusioni. Pellegrini maledetti come Tannhäuser, in frac e con un bastone fiorito di microfono nella natura secca, esausta.

Con un acre incrinatura di dolore di vivere, perché l’attore i fantasmi li fa, li crea, e così si illude di contrastare o realizzare la vita: “Siamo fanciulli che prendono sul serio il loro gioco”. Senza più volto, quasi con rassegnata, rastremata disperazione, con il volto cancellato da una calza, pronto a diventare uno spaventapasseri crocifisso su quel campo tra i versi dei corvi, con un filo ancora di fede: “L’alba per l’avvenire, il tramonto per il passato”, mentre fuori incombono i Giganti e le nuvole mobili del fondale vengono cancellate da un cielo nero. Che a qualcuno può evocare lo schianto della carretta dei comici sotto il sipario tagliaferro dell’ultima, disperata versione di Strehler.

Bellissimo e incompiuto. Scrive Latini: “L'incompiutezza è per la letteratura, per il teatro è qualcosa di ontologico. Trovo perfetto per Pirandello e per il Novecento che il lascito ultimo di un autore così fondamentale per il contemporaneo sia senza conclusione. Senza definizione. Senza punto e senza il sipario di quando c'è scritto - cala la tela”. Si potrà vedere ancora con il solo Latini il 30 luglio a Porto Polesine Parmense, l’8 e il 9 agosto a Chiusi al festival Orizzonti nella nuova versione con Federica Fracassi e poi a Short Theatre a Roma.

Il festival, ancora

Il resto del festival, fedele alla sua storia nonostante qualche pregressa turbolenza sulla direzione, in attesa di rivedere il progetto con la nuova giunta (e di dargli sempre maggiore incisività), ha mostrato progetti spesso provati durante l’anno in residenza a castello Pasquini. Ma anche qualche altro spettacolo che già aveva debuttato altrove, come L’anarchico non è fotogenico, prima parte di Tutto è bene quel che finisce, teatro di conversazione, sciocchezzaio midcult in salsa Zizek, con la didascalia finale che ribadisce: “È necessario morire perché finché siamo vivi manchiamo di senso”. O come il comico, trascinante, farsesco e grottesco Hamlet travestie di Punta Corsara.

Di danza segnalo due assoli, ben confezionati ma non molto di più: Pitch Black di Elena Giannotti e 40.000 centimetri quadrati di Claudia Catarzi, mentre i portoghesi Sofia Dias e Vitor Roriz con A Gesture that is Nothing but a Threat slabbravano, facevano esplodere parole e posture, relazioni spaziali, gesti, i loro stessi corpi in rapporto, in un lavoro intelligente e originale.

Nel primo fine settimana si sono visti molte pièce ispirate alla letteratura, come Spensare da Meneghello di Alessio Pizzech (ancora legato, documentaristico, scolastico); Bruno di Progetto Brockenhaus, un tentativo di rievocare il mondo di Bruno Schultz, molto al disotto della lieve complessità dello scrittore polacco: Argo violenta dei giovani Curve di Bézier, da Pasolini e Eschilo, poco riuscito, come pure il lavoro di Antonio Perrone, estremamente acerbo, tutto nel buio, tratto dal Lenz di Büchner.

Da ricordare Il castello della follia, bella conferenza-spettacolo di Luca Scarlini. Lo studioso con loquela enciclopedica ricostruiva in una sala del castello Pasquini la storia dei manieri eclettici eretti in Toscana nel secondo ottocento da una classe di nuovi ricchi in cerca di accreditamento (mitologico). Rievocava così anche il fantasma di Pirandello a Castiglioncello e il suo Enrico IV, il folle che torna al Medioevo, le nevrosi del personaggio, quelle dell’epoca e dell’autore, specie nel suo rapporto con Marta Abba, collocandolo opportunamente in quella “stanza della tortura” che è l’opera dello scrittore siciliano secondo Giovanni Macchia.

Scarlini costruisce con brio un intelligente ponte tra la storiografia, la conversazione e la performance, un’ora che si lascia seguire con passione grazie anche alla verve del “professore”, una forma di spettacolo da festival da esplorare.

Roberto Abbiati in un percorso da favola raccontava, con bambini e adulti, in atmosfere azzurro mare, con oggetti, voci e con i suoni delicati di Alessandro Nidi, Il vecchio e il mare di Hemingway.

Trascinava la forza contagiosa di Sa vida mia perdi po nudda di quell’attore di rara potenza che è Leonardo Capuano.

Fotografie di Lucia Baldini

Fotografie di Lucia Baldini

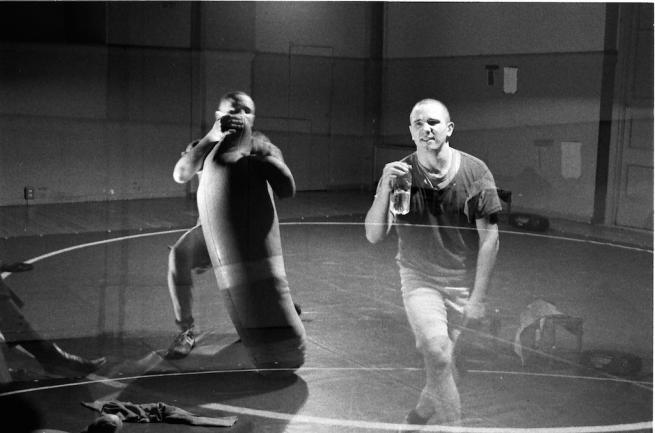

Il lavoro fu uno di quelli che girarono sotto la sigla Teatri 90. Ripreso vari anni dopo, non perde nulla del suo fascino, trasformando un racconto essenziale dei nodi di Delitto e castigo di Dostoevskij in un assolo teso, che diventa un match di lotta greco-romana con un manichino da allenamento e con tutti i personaggi più importanti, che si trasmutano nel fisico soliloquio dell’attore in fantasmi popolanti un intricato labirinto psichico senza uscita.

In esso si può solo provare a dare il colpo delle “spalle a terra”: gli avversari si lasceranno atterrare, ma non smetteranno di riapparire, e tormentare.