Gli architetti dell’anima

Quali sono le vere origini della psicoterapia moderna? Accanto alla psicoanalisi si sono sviluppate correnti psicoterapeutiche che ne hanno messo in luce le zone d'ombra, proponendo approcci radicalmente diversi. In questo panorama complesso, Steve Ayan, psicologo e giornalista scientifico tedesco, con il suo Architetti dell'anima da Vienna al mondo. Il secolo della psicoanalisi (Feltrinelli, 2025), ci porta in un viaggio alle origini della psicoterapia, attraverso la storia dei grandi protagonisti con un taglio storico a più voci. Gli approfondimenti interpretativi talvolta semplificati, ma sempre argomentati con chiarezza, illuminano le figure che hanno plasmato questa disciplina. Ayan sa cogliere le perplessità del giovane Freud neurologo, che intuisce la possibilità di un approccio diverso per affrontare il malessere psichico, intuizione che trova radici profonde nel contesto storico dell’epoca. Il lavoro di Foucault (Storia della follia nell'età classica,1961) aveva già mostrato come la follia, da verità sacra o possibilità alternativa, fosse divenuta oggetto di esclusione attraverso meccanismi di potere mascherati da scienza. Mentre la medicina torturava i "folli", aggiungendo alla sofferenza psichica il dolore fisico, Freud intuiva il potere rivoluzionario della parola sull'anima umana; l'idea innovativa che disturbi come ansia, comportamenti compulsivi, agitazione, dolori senza spiegazione medica o stati depressivi potessero originarsi da pensieri, memorie, emozioni e pattern mentali spesso inconsci rappresentò una svolta epocale. La mente divenne il teatro di dinamiche celate che un gruppo di giovani ricercatori si propose di decifrare: attraverso l'esplorazione dei meccanismi profondi della psiche l’aspirazione era aiutare i pazienti promuovendo, almeno nelle intenzioni, una maggiore conoscenza di sé. La distinzione tra patologia e condizione normale si fece sempre più sfumata e i primi psicoanalisti proposero una visione continua: ciascuno di noi può provare impulsi moralmente discutibili, attraversare momenti di tristezza, nervosismo, ossessione o preoccupazione; è l'intensità di questi fenomeni, e il grado di sofferenza che ne consegue, a configurare il quadro patologico.

L’idea che le malattie dell’anima siano causate da parti inconsce e rimosse, e che i conflitti vadano affrontati superando le difese e le resistenze, pone al centro l’opposizione tra l’Io e l’altro, tra l’interno e l’esterno. Conflitti perfettamente allineati con l’epoca e lo spirito del tempo, in cui il vecchio ordine autoritario viene rovesciato in favore del desiderio di autorealizzazione e libertà. “Tenersi aggiornati, avere il polso della situazione diventa una priorità per gran parte degli abitanti di Berlino, Vienna, Parigi o New York”: tutti cercano di essere qualcuno e vogliono dimostrarlo. Autorealizzazione è la parola magica e Adler, già lontano dall’ex maestro, si inserisce perfettamente in questo sviluppo socioculturale. Nel suo best seller del 1927, Conoscenza dell’uomo, scrive che nell’uomo sorge l’aspirazione alla superiorità e il desiderio di vincere la concorrenza, di superare le fragilità, compensare le mancanze: Franklin D. Roosevelt ne è il simbolo, un uomo che. costretto dalla poliomielite su una sedia a rotelle, trionfa alle elezioni presidenziali del 1932.

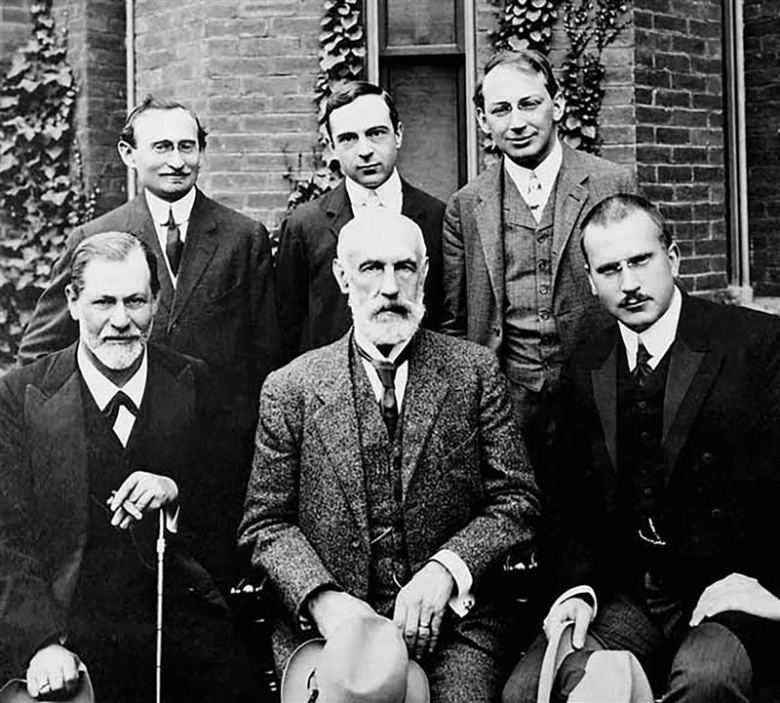

Prima dello scoppio della Prima guerra mondiale si consuma un’altra rottura con un’altra grande speranza di Freud: Carl Gustav Jung. Nel 1912 non esce solo l’opera fondamentale di Adler, ma anche La libido, simboli e trasformazioni: il giovane Jung sviluppa una propria concezione dell’inconscio che include e supera l’esperienza individuale in favore di un inconscio collettivo, capace di custodire immagini inscritte nel corso di generazioni e che, soprattutto in determinate situazioni sintomatologiche, possono emergere con chiarezza. Negli stessi anni nuove scissioni: Sandor Ferenczi e Otto Rank, il primo perché predicherà la rilevanza dell’empatia nei processi di cura, in contrasto con il precetto freudiano di astinenza, il secondo perché più interessato a cambiare schemi mentali nel qui e ora piuttosto che indagare il passato. Freud rimane sempre fedele alla sua verità votata alla scienza. Scrive a Ferenczi: “noi possediamo la verità, ne sono certo oggi, come lo ero quindici anni fa”.

Steve Ayan, in questo viaggio della psicoanalisi, non approfondisce gli sviluppi e le trasformazioni della teoriA e della pratica psicoanalitica, restando su un piano descrittivo generale, ha però il grande merito di raccontare intimamente i primi anni di vita di quasi tutti i principali pionieri e architetti dell’anima. Scopriamo con una certa curiosità, per esempio, che molti hanno avuto un’infanzia molto difficile. Ad esempio Fritz Perls, fondatore della psicoterapia della Gestalt, con un padre orco lunatico e tirannico – “insulta regolarmente il figlio, a suo dire pigro e ingrato, dandogli del ‘pezzo di merda’” – e una madre che, nella sua impotenza, “non esita a mettere mano alla cinghia e alla verga non appena Fritz le risponde, cosa che fa spesso”. Il giovane Fritz Perls odia la scuola e ama il teatro, il suo eroe è Max Reinhardt, il genio austriaco del palcoscenico che all’inizio del secolo ha rivoluzionato il mondo culturale berlinese. Nel 1926 Perls incontra il neurologo Kurt Goldstein, che gli fa scoprire il concetto di totalità e la tendenza all'autosviluppo umano. All'Istituto di Francoforte conosce anche Lore Posner, studentessa più giovane di dodici anni che studia la visione gestaltica. Entrambi condividono la passione per la psicoanalisi e il desiderio di integrare le teorie freudiane con la Gestalt. Perls sviluppa un metodo fisico e immediato, una fenomenologia applicata che fa emergere le forme attraverso esperienze corporee, eliminando le inibizioni che bloccano i contenuti psichici.

Steve Ayan si pone una domanda cruciale: cosa sopravvive oggi di tutte queste pionieristiche e straordinarie intuizioni? La libido repressa di Freud, l'inferiorità di Adler, l'analisi caratteriale di Reich, la Gestalt di Perls, lo psicodramma di Moreno, l'approccio centrato sulla persona di Rogers, la logoterapia di Frankl, le terapie comportamentali e cognitive di Wolpe, Beck ed Ellis? Come giudicare, con gli occhi di oggi, questo caleidoscopio di teorie che ha rivoluzionato la comprensione della mente umana? Nel testo di Ayan si evidenzia che la psicoterapia sta attraversando un boom straordinario. Questa maggiore attenzione al benessere mentale ha aspetti positivi – permette di riconoscere i problemi precocemente e riduce lo stigma – ma comporta anche dei rischi, come quello di patologizzare normali disagi quotidiani. Dove Viktor Frankl consigliava la "dereflessione" (agire invece di rimuginare), l'attuale mania terapeutica promuove spesso il contrario: un'ossessiva autoanalisi che amplifica i problemi anziché risolverli. Questo fenomeno si riflette nel linguaggio sempre più diffuso della vulnerabilità, ricco di riferimenti a traumi, blocchi energetici e "bambini interiori" che rischia di trasformare ogni difficoltà in un disturbo da curare.

Ayan approfondisce e illumina in modo particolarmente interessante non solo gli aspetti relazionali tra Freud e Jung, tra pazienti e medici, ma anche la problematica dell'analisi condotta esclusivamente da medici ed il ruolo marginale delle donne nel mondo psicoanalitico dell'epoca – fatta eccezione per Karen Horney e poche altre figure –, riflesso di una società patriarcale. Ampio spazio è dedicato alla complessa relazione terapeutica, e poi sentimentale, tra Jung e Sabina Spielrein, relazione che si concluse più per la volontà di Jung di salvaguardare la propria reputazione agli occhi di Eugen Bleuler e di Freud – il quale insegnava ai propri allievi che "la cura analitica deve essere effettuata in stato di privazione e di astinenza" – che per l’affievolirsi dei sentimenti intensissimi provati. Una relazione che ha interrogato, e interroga, concetti importantissimi per la psicoanalisi: la simmetria nella relazione analitica, l’incontro con l’ombra presente in ogni relazione, il processo individuativo o di soggettivazione, la dimensione relazionale e l’amore analitico come sentimento trasformativo. Sabina diventerà poi medico e psicoanalista, risultando la vera ispiratrice del concetto di istinto di morte teorizzato da Freud.

Nel panorama psicoterapeutico contemporaneo non esiste più la figura del dottore-maestro che dall'alto impartisce lezioni, l’approccio è oggi più paritario. Questo cambiamento riflette la maggiore consapevolezza dei pazienti moderni, che spesso arrivano in terapia con un'idea già definita dei propri bisogni e degli obiettivi da raggiungere. Potremmo definirla arroganza terapeutica che, come scrive Giuseppe Civitarese (I limiti dell’interpretazione, Franco Angeli 2025), già a partire da Bion (si pensi a Trasformazioni e Memoria del futuro) viene criticata come un’ideologia psicanalitica, in favore di “una rifondazione etica della disciplina” che indichi virtualmente ogni fatto dell’analisi come un co-costruzione, un “ontologia del noi”. Vittorio Gallese e Ugo Morelli in Cosa significa essere umani (Raffaello Cortina, 2024), scrivono che è “solo grazie alla condivisione che è possibile il riconoscimento dell’altro come nostro simile” a partire dal nostro corpo vivo prima ancora del cogito.

Steve Ayan sottolinea, nella disamina dello stato delle psicoterapie odierne, come le ricerche recenti rivelano che l'efficacia di una terapia non dipende dalla validità scientifica della teoria che la sostiene, ma dalla convinzione del paziente nella spiegazione ricevuta. Indipendentemente dalla veridicità, ciò che fornisce beneficio è il supporto psicologico derivante dal credere in una causa o significato, confermando l'aforisma secondo cui avere un “perché” rende sopportabile qualsiasi difficoltà. In sostanza: conta più la fede del paziente nella spiegazione che la spiegazione stessa. Oggi del resto, sottolinea l’autore, cercare l'origine esatta di un disturbo psichico sembra ormai considerato secondario. I problemi mentali derivano da molteplici cause intrecciate – genetica, esperienze di vita, stress sociale, traumi – rendendo impossibile identificare un singolo fattore scatenante. Invece di concentrarsi sul “perché” è sorto il problema, è più utile focalizzarsi sul “cosa fare” per risolverlo. Nelle sue conclusioni Ayan sostiene che la psicoterapia ha compiuto un percorso straordinario: dall'ambizione visionaria dei suoi pionieri alla rigorosa verifica scientifica di oggi. Potremmo entrare a questo proposito in una disputa annosa che da sempre muove i cuori dei clinici contrapposti alle dimostrazioni degli accademici: si sottolinea poco la complessità irriducibile del soggetto come misura scientifica e dell’efficacia terapeutica, proprio per questo motivo, relativa.

Steve Ayan mette in primo piano la sua formazione di giornalista scientifico piuttosto che di clinico, conferendo così negli intenti particolare validità e obiettività al percorso storico che traccia. Freud, Jung e gli altri "architetti dell’anima”, conclude Ayan, non hanno scoperto l'inconscio, ma gli hanno conferito un fascino narrativo che perdura ancora. Il loro lascito più prezioso non risiede nelle teorie spesso indimostrabili, ma nell'aver trasformato l'introspezione in una pratica socialmente riconosciuta. Oggi la psicoterapia, fondata sull'evidenza più che sul carisma, rappresenta un pilastro del benessere collettivo. Solo conoscendone la storia possiamo apprezzarne il vero valore: non più ricerca di verità assolute, ma strumento per affrontare le sfide della vita quotidiana.