Come Laika in orbita senza ritorno

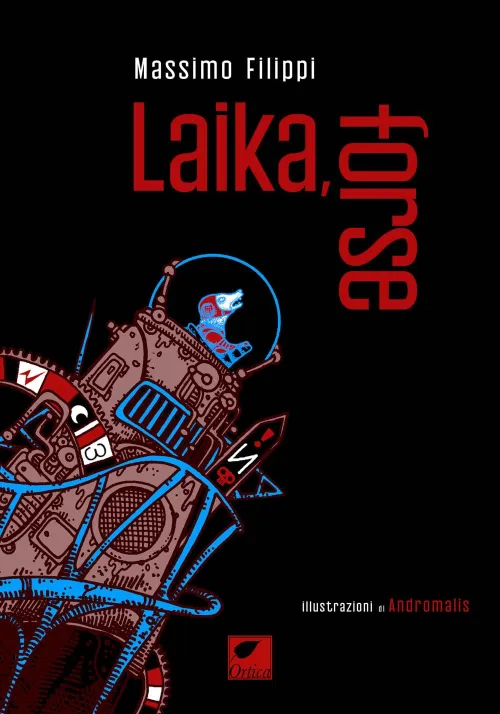

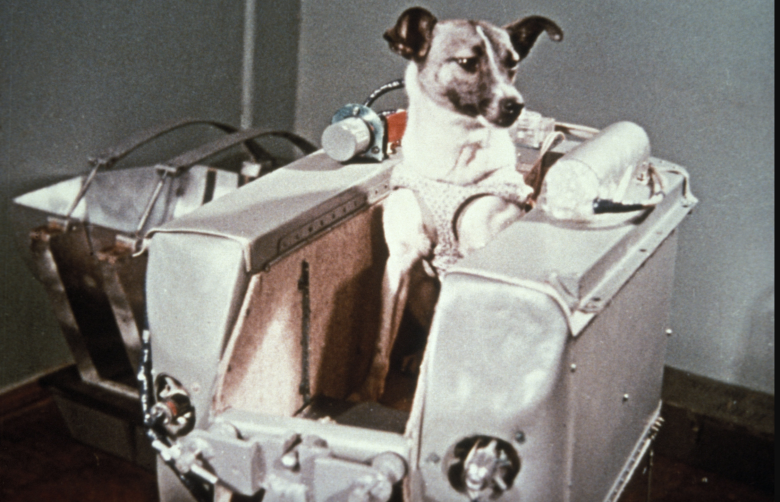

«Io invece mi chiedo quanto lunghi siano quei brevi istanti mentre si sente il tempo rallentare aggrumarsi fermarsi chiudersi in un passato senza futuro». È un breve passaggio che si trova nelle prime pagine del nuovo saggio di Massimo Filippi, dal titolo “Laika, forse”, edito da Ortica Editrice, con illustrazioni di Andro Malis. C’erano tanti modi per rammentare quella cagnolina, diventata celebre nella storia dell’esplorazione spaziale per essere stata il primo essere vivente a orbitare attorno alla terra. Era il 3 novembre del 1957 e lo Sputnik 2, lanciato dall’Unione Sovietica, aveva a bordo questo piccolo quadrupede: probabilmente morì a poche ore di distanza dal lancio, per via del surriscaldamento dell’abitacolo. Del resto, la missione non prevedeva che la capsula tornasse sulla Terra. Come è noto, si trattò di un evento d’importanza cruciale per la corsa allo spazio che vedeva contrapposte le due grandi potenze: dimostrare che un organismo vivente potesse sopravvivere nello spazio permise di pensare a missioni spaziali con un equipaggio umano a bordo.

Questi, e scusateci per la pedanteria, sarebbero i cosiddetti “fatti”, quelli da cui nessuno – così si suppone – dovrebbe prescindere. Dicevamo che ci sono tanti modi per rammentare questa storia: Filippi ha scelto d’immedesimarsi in Laika, e di procedere col discorso in prima persona. Ciò gli consente di accedere con semplicità al registro ironico, che quasi si stende sulle cose e le trasforma, pensandole riflesse negli occhi di una cagnolina: un posto pieno di “eretti”, spesso con lunghe canne sulle spalle e berretti di pelo in testa, i ferri che solcano il cielo. È un mondo pieno di strisce, quello di Laika: la striscia blu del fiume, la striscia grigia dell’asfalto e così via. Forse per restare in questo mimetismo, il testo manca di punteggiatura, benché la paratassi diffusa e una distinzione in piccoli paragrafi agevoli molto il ritmo della lettura e la sua comprensibilità.

Laika non conosce i propri genitori, è figlia “di intrecci su intrecci”, un tipico caso di meticciato, di “bastardaggine” di cui è fatica vana pensare di recuperare le traiettorie e di ricostruire i tracciati: “anello di una lunghissima catena, un punto di transito”. Ma chi di noi, in fondo, pensa davvero di essere qualcosa d’altro che una delle tante stazioni di posta nel flusso delle generazioni? Ed è chiaro come, a questo livello, la finzione che ha consentito di assumere lo sguardo della cagnolina, produca all’improvviso una sorta di controtransfert. Cosicché noi ci troviamo di fronte a una pagina del genere:

“È fastidioso che cerchino di farti fare la loro vita o la vita che piace a loro e che pensano debba piacere anche a te senza riflettere e tu magari hai solo voglia di far correre la tua vita in altro modo in un altro modo ancora perché vagabondare è la mia sopravvivenza rinunciare alla vita randagia sarebbe rinunciare alla vita” (p. 13)

Non sono parole di Laika. O, per lo meno, non possiamo attribuirle solo a Laika. Non è soltanto Laika ad accorgersi che il mondo ci viene incontro ogni volta in maniera diversa. E che, dunque, ciascuno è in grado di rivendicare a sua volta il proprio “modo” di parteciparvi: senza percorsi obbligati, senza che ci si trovi costretti a percorrere i medesimi binari, con una destinazione già preventivata al momento della partenza.

Il primo capitolo s’intitola “In giro” e forse il termine più frequente in quelle pagine è proprio gironzolare: “senza farsi notare troppo dagli eretti, perché non si sa mai come stiano di testa”. Laika ricorda le sevizie cui fu sottoposta da giovane, le rivendicazioni territoriali di altre bestie, la rabbia che le fece spezzare la corda a cui era avvinta. Magico effetto dell’ironia: l’autore adopera tutte queste disavventure come combustibile per alimentare la critica verso il nostro mondo, quel mondo umano, davvero troppo umano che abbiamo costruito senza prendercene cura.

Nel secondo capitolo, il girovagare è già un lontano ricordo: Laika è stata catturata. Si entra in laboratorio. E nel laboratorio, noi troviamo “bollettini medici”, esiti del monitoraggio, resoconti scientifici assai dettagliati, descrizioni fitte che rispondono ai protocolli sperimentali. In laboratorio è l’uomo a prendere la parola. E mentre Laika continua a narrare quel che vede, in carattere corsivo, ogni tanto noi leggiamo questi report in tondo, che denotano la mano dell’uomo.

Entriamo in laboratorio, ma non entriamo nel mondo asettico della scienza: al contrario, entriamo nel mondo storico. L’accelerazione degli esperimenti, “costi quel che costi”, l’intensificarsi dei test, la necessità d’individuare candidati affidabili per la missione – tutto questo non è in nome della scienza, della ragione, del progresso. Tutto è congegnato per battere sul tempo gli Americani, per celebrare la gloriosa Rivoluzione d’ottobre, per celebrare il leader, il Partito, il popolo! La scienza è soltanto uno strumento, l’ennesimo per cercare di “riscrivere la Storia dell’Uomo”. Con l’intento nascosto di far impallidire non soltanto l’impero a stelle e strisce, ma persino i fratelli Montgolfier.

È sempre l’uomo a parlare, mentre elenca scrupolosamente i nomi delle cavie lanciate in orbita. Si ricorda di come una di esse sia esplosa in volo, riducendosi a un cumulo di cenere. Ma la sua viene salutata come impresa eroica, come esempio di dedizione alla causa: la liberazione dell’uomo dalle catene della natura. “Allora tutti finalmente capiranno quanto il piccolo balzo di un cane coraggioso possa rappresentare un passo enorme per l’umanità, un passo in avanti senza precedenti e senza possibilità di ritorno al passato” (p. 38). Già! Senza ritorno: e questa irreversibilità, declamata evidentemente in tono glorioso, ancora una volta si rovescia ironicamente e ci fionda istantaneamente in un’atmosfera tragica.

Stilando la loro accurata reportistica gli scienziati confessano che non è stato sviluppato un sistema di rientro: si dice che il cane prescelto tornerà sulla Terra, ma in realtà “non c’è ragione di spendere danaro e energia per il rientro, non stiamo parlando dell’Uomo” (p. 41). È ancora lo stile pungente, sarcastico a dominare queste pagine: stiamo parlando di Laika? O forse la cagnetta sta davvero impersonando l’intera umanità, e forse in senso lato l’intero ecosistema … per il quale non è previsto un piano di rientro. Già lo si anticipava: non ci sono possibilità di ritorno al passato. Ma non si tratta soltanto dei cagnolini: siamo tutti coinvolti.

E così comincia il vortice: gli scienziati sempre più vicini alla meta, mentre tramite centrifughe testano – per il bene dell’Umanità, s’intende – la tenuta, i punti limite, le caratteristiche fisiologiche di quelle povere bestiole. E dall’altro Laika, che in qualche modo avverte una “follia spessa insondabile”, in una fosca realtà senza speranza dove arde il fuoco della sragione. In breve, siamo all’inferno, dove si respira “il fetore malato di chi contato non conta”. Ad andare perduta, in questo clima, è l’esistenza stessa:

“non so se ormai sono solo un inganno maligno frutto di un demone perverso o forse di un dio altrettanto corrotto e malevolo che ama asportare il giudizio e la carne forse invece sono soltanto il risultato anonimo di un neutro incedere dritto e tagliente di un’acuminata traiettoria neutrale del pari di quella di una mela rotonda e matura che si lascia cadere da un albero in verticale discesa senza deviazioni parabole curve o spostamenti” (p. 46)

A queste parole, i dubbi si moltiplicano: qui non si tratta nemmeno più di capire chi sia il soggetto in gioco. Tutto è costruito in questo libro per evitare le compartimentazioni rigide tra un soggetto narrante e un oggetto narrato. Lo stratagemma iniziale per cui si assume la parte della cagnolina serve a produrre questo effetto di spaesamento: chi sta leggendo si accorge all’improvviso di essere coinvolto pienamente in ciò che la voce narrante descrive. Si accorge di “essere letto” a sua volta.

Qualcun altro ha deciso chi sarebbe stata Laika. Nel senso che qualcun altro ha deciso che Laika dovesse essere quel che sarebbe diventata: la piccola meticcia bastarda destinata a entrare nello Sputnik 2, il primo essere vivente a oltrepassare l’atmosfera terrestre venendo lanciata in orbita. Agli occhi degli scienziati, si tratta di un cane fortunato, che un giorno sarà trasfigurato in monumento, come fosse uno dei grandi uomini, un “messaggero del futuro”. Così pensano gli scienziati: eri un esserino piccolo, misero, indegno di vivere, e ti abbiamo trasformato in un emblema, in un simbolo del progresso, ti abbiamo assegnato un posto d’onore nella galleria illustre delle tappe epocali dell’avanzamento tecnologico. Ad ogni nuova manifestazione di autocompiacimento fa da contrappunto costante l’opinione di Laika, che si sente derubata del proprio corpo: “Mi stanno trasformando nella testimonianza vivente della loro abilità, della loro sapiente violenza”.

Ed è un crescendo: da un lato gli scienziati sempre più eccitati, che stanno ultimando gli ultimi test, esami ematochimici, controllo strumentale delle funzioni vitali. Dall’altro Laika che si trova a percorrere lunghi tunnel, costretta in strane apparecchiature, sino a che esclama: “nulla è cambiato dai tempi sacri del fuoco delle belve del serpente tavola anatomica o altare sono fatti della stessa materia dei vostri perfidi sogni malvagi” (p. 56). Con queste parole, in un lampo, tutta la storia dell’uomo è racchiusa nella dimensione sacrificale. Le tavole anatomiche sono gli altari di questa nuova “ondata religiosa” in cui tutto viene immolato a quella strana divinità che chiamiamo progresso.

Così si chiude il secondo capitolo e noi entriamo letteralmente “in orbita”, come recita il titolo del terzo, dove continuerà la dialettica tra gli scienziati che registrano i progressi, nelle diverse ore di volo, con grande razionalità, riportando gradi centigradi, misurazioni oggettive, e Laika che continua pervicacemente, ostinatamente a “dirci la sua”, dal suo soggettivo, minuscolo, ma pur sempre presente, pur sempre esistente punto di vista.

Nel quarto capitolo tornerà la punteggiatura, non sarà più Laika a parlare: quasi un articolo, o un breve saggio – ancora fatto di segni, ancora dipendente dalle “fessure della nostra coscienza”, ma la cui intuizione ci porta ben oltre, a rivalutare la storia di tutti, il racconto di tutti, e non soltanto la storia ufficiale, il racconto ufficiale del progresso e di una pretesa oggettività scientifica.