Fantozzi in mostra

Una gigantesca cornice disegnata sulla parete di fondo riproduce la struttura di un televisore degli anni Settanta, con manopole, pulsanti e altoparlante monofonico. All’interno, nello spazio corrispondente allo schermo, scorrono le immagini in bianco e nero del film La corazzata Potëmkin del maestro russo Sergej M. Ėjzenštejn (1925). A pochi metri di distanza c’è un lungo tavolo apparecchiato con una tovaglia a quadretti rossi, nello stile tipico della “Trattoria al Curvone - Banchetti nuziali - Rinfreschi”, con un lungo menù “goloso e buongustaio” disegnato sul muro, nel quale spiccano la “pasta in brodo con qualche osso” e la “frittatona di cipolla”. In questo ambizioso apparato scenico culmina il percorso di Fantozzi!!! Una mostra pazzesca, presentata da Earth Foundation negli spazi espositivi di Grand Tour Italia a Bologna (visitabile fino al 29 marzo 2026). La curatela è affidata a Luca Bochicchio, docente di Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Verona, e Guido Andrea Pautasso, studioso delle avanguardie artistiche e culturali del Novecento.

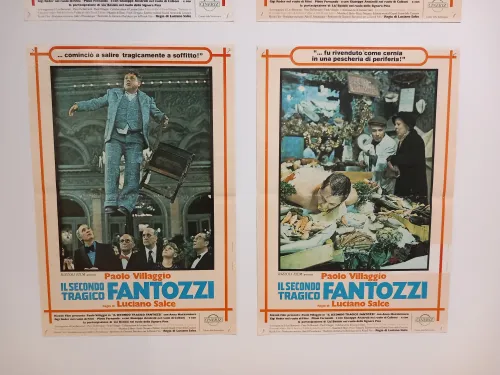

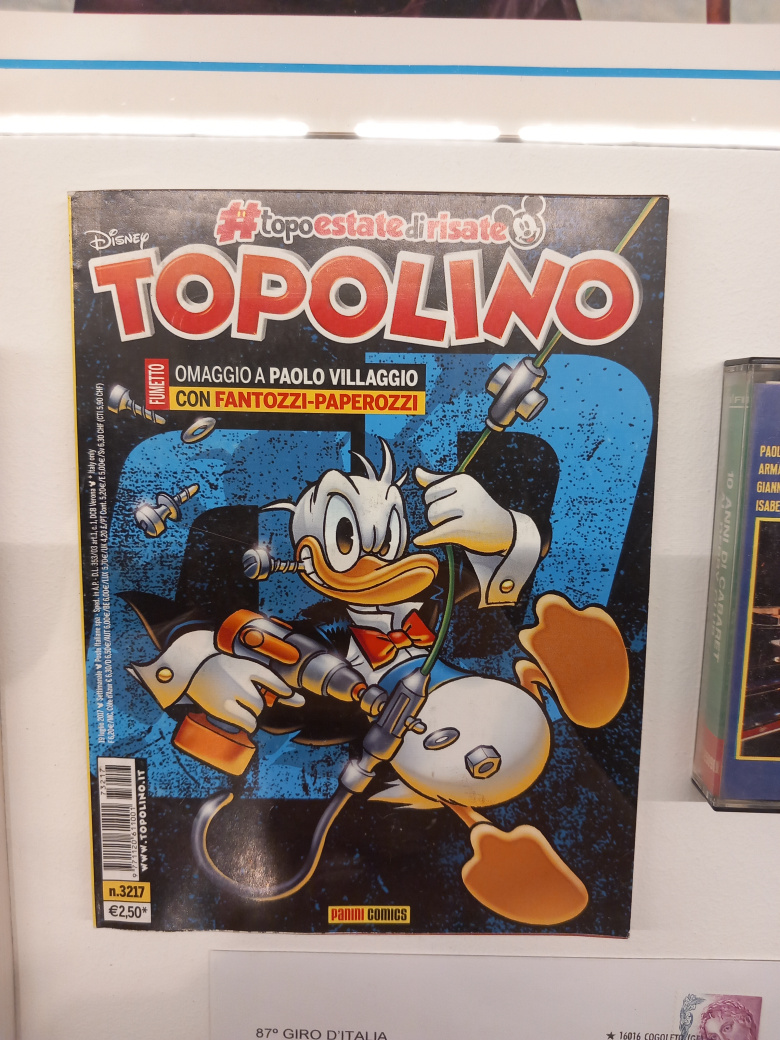

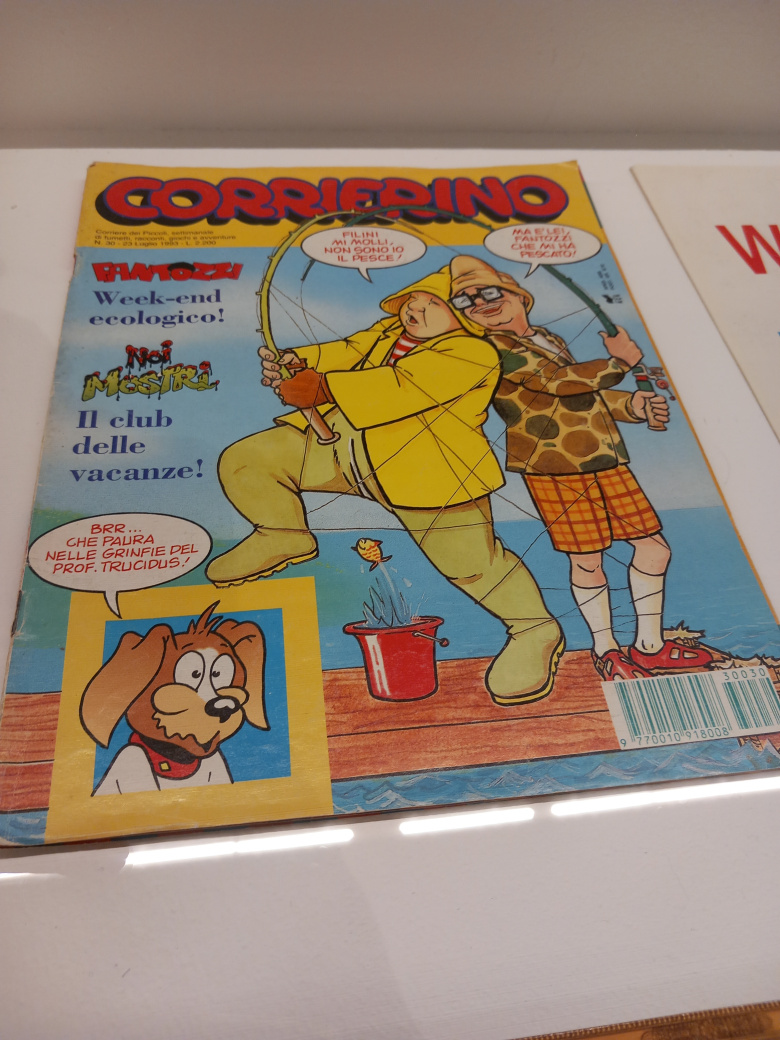

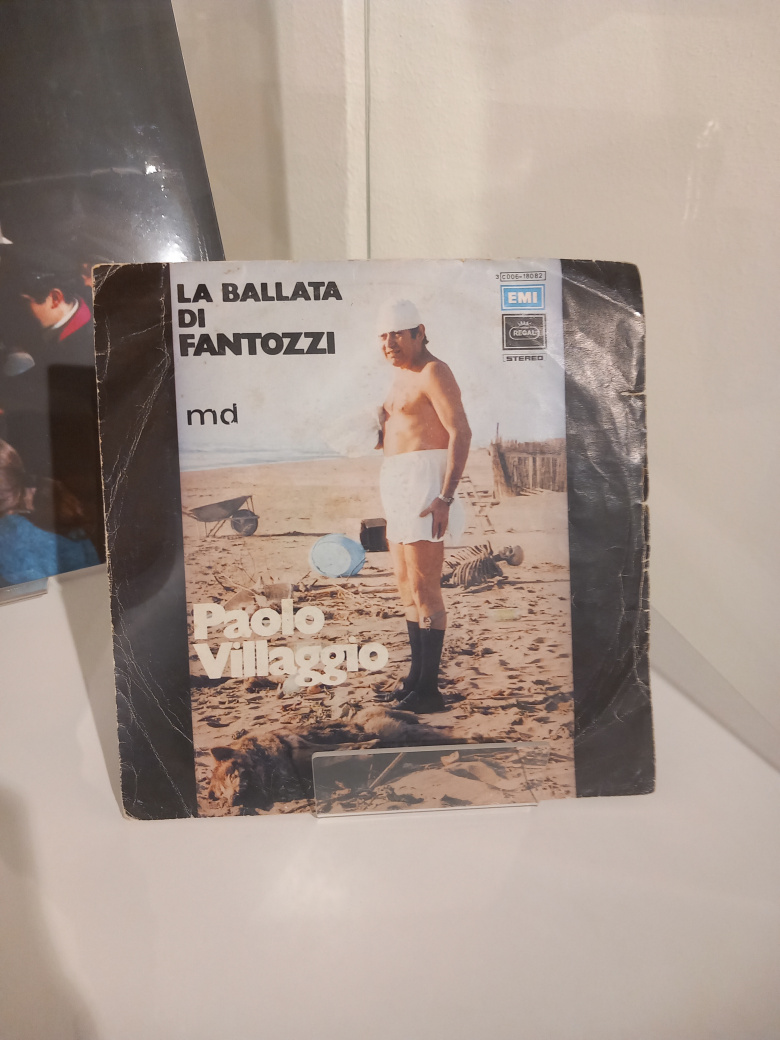

La parte più corposa della collezione è composta da locandine e manifesti cinematografici d’epoca, per un totale di circa 100 esemplari. Tuttavia i settori più affascinanti sono quelli che valorizzano riviste, brochure, fotobuste, dischi, fumetti, libri e audiocassette, utili a comprendere come il celebre personaggio creato da Paolo Villaggio abbia attraversato i paesaggi mediali degli ultimi decenni, modificando il nostro lessico e diventando parte integrante del nostro immaginario. Proprio nella lettura di questa tipologia di fonti si annidano le questioni metodologiche di maggior rilievo: l’allestimento di Bochicchio e Pautasso segue l’ormai nutrito filone della rievocazione nostalgica, ma non rinuncia alla ricerca di una dimensione più esplorativa, entrando nel mondo variegato di una “fantozzifilia” che occupa diversi spazi sociali e culturali, fino a influenzare i testi per il cabaret o le raccolte musicali per le serate danzerecce. Chi visita l’esposizione, dunque, non si limita a contemplare una galleria di “cose memorabili”, ma può sviluppare anche nuove curiosità per gli inserti speciali della “Domenica del Corriere” dedicati alle estati fantozziane o per le pagine di “Topolino” incentrate sulla singolare figura di Paperon de' Paperozzi.

Sono ormai trascorsi 50 anni dal primo lungometraggio su Fantozzi diretto da Luciano Salce (1975), che seguiva il successo di alcuni monologhi recitati da Paolo Villaggio in trasmissioni televisive, di alcuni racconti pubblicati sul settimanale "L'Europeo" e di due libri dello stesso autore dati alle stampe nel 1971 e nel 1974 (Fantozzi e Il secondo tragico libro di Fantozzi, Rizzoli Editore). In maniera graduale, quindi, avevano preso forma i tratti di un personaggio che – come si legge nelle didascalie della mostra bolognese – esprimeva la “disillusione verso il modello consumistico, la crisi del lavoro e del posto fisso, […] l’avvilimento del rapporto di coppia nella routine familiare”, e più in sintesi “la crisi della società capitalistica moderna”.

I tentativi di sviluppare interpretazioni valide del fenomeno si sono susseguiti senza sosta in questo lungo tornante storico e non sono mancate le forzature, talvolta legate alle contingenze del dibattito politico e culturale. Diversi commentatori, ad esempio, hanno ricondotto le vicissitudini fantozziane agli squilibri prodotti dall’impiego pubblico, sottraendo all’identità del ragioniere uno dei suoi tratti distintivi: assunto in un’azienda privata, gestita in modo smaccatamente padronale, incline a legittimare diverse forme di abuso, pronta a far pesare sulla mente e sul corpo dei dipendenti il ricatto della “licenziabilità”. Proprio nelle strettoie dello sfruttamento prendono invece vita le battaglie di un personaggio intrepido, che rifiuta con ostinazione la sua subalternità, continuando a produrre tutti gli sforzi possibili per entrare nel mondo delle persone perbene.

Coltivando il suo desiderio di integrazione, Fantozzi mette a nudo le storture di un sistema sociale dominato dall’inefficienza e dall’ingiustizia, fungendo allo stesso tempo da vittima e da complice. Ritiene che i consumi e le abitudini dei benestanti possano condurlo verso il riscatto, ma si scopre imprigionato in un degrado ambientale ed emotivo che sembra essere senza via d’uscita. Vive rinchiuso in un claustrofobico appartamento di periferia, insieme a una moglie che sostituisce l’amore con la stima, circondato da elettrodomestici malfunzionanti, con i cavalcavia che lambiscono le finestre e gli inquilini del palazzo in perenne assetto autoprotettivo e aggressivo, pronti a fregarsi a vicenda più che ad aiutarsi. Prova a praticare lo sport o a rifugiarsi nella natura, ma si ritrova impantanato in situazioni imbarazzanti, finendo per danneggiare ulteriormente il suo precario stato fisico e psichico.

Non è quindi un caso che proprio i luoghi e gli oggetti siano valorizzati nell’ampio repertorio di locandine fantozziane proposto da Bochicchio e Pautasso. La spiaggia, la balera, il ristorante asiatico, il campo da tennis, la pista da sci, la cucina, l’automobile, il basco o l’abito da cerimonia sono gli indicatori visivi che permettono allo spettatore di entrare nella vita del ragioniere, permettendogli di percepire quanto sia gravoso il carico delle aspettative deluse. I desideri coltivati con devozione si trasformano in anticamere di una prevedibile sconfitta, riportando ai margini il volenteroso eroe in cerca di redenzione. Uno degli esempi più eloquenti di questa dinamica è nella battuta di caccia domenicale raccontata nel film Il secondo tragico Fantozzi del 1976. La promessa di poter usare il suo fucile in un luogo ambito ed esclusivo si rivela ben presto ingannevole per il dipendente della “megaditta”, che si ritrova in un luogo angusto e sovraffollato, dove gli aspiranti bracconieri prendono atto dell’assenza di selvaggina e cominciano a spararsi a vicenda, causando ferimenti e mutilazioni.

Il personaggio ideato da Paolo Villaggio può essere quindi considerato come la rappresentazione figurata di un “mondo in decomposizione”, che colloca proprio nella materialità del quotidiano i segni più evidenti del suo sfacelo (rubo questa espressione da Paola D'Amora, Italian Office Workers from Comedy Italian Style to Ugo Fantozzi, in “gender/sexuality/italy” 2019, pp. 186-199). C’è tuttavia un nodo cruciale che va sottolineato: questo spostamento di prospettiva verso le vite degli esclusi ci aiuta a comprendere meglio la trasformazione dell’industria cinematografica e mediatica negli anni Settanta, segnata da una dialettica accesa fra i prodotti considerati alti e quelli più popolari. È diventata ormai netta la frattura fra un pubblico desideroso di intrattenimento e una fascia ristretta di spettatori che continua a selezionare le pellicole sulla base delle gerarchie disegnate dalla critica.

Le storie del ragionier Ugo – come hanno ben sottolineato Emiliano Morreale e Giacomo Manzoli nei loro studi – guardano ai gruppi sociali affamati di nuovi consumi culturali (oltre che materiali) e lo fanno su un duplice piano. Assorbono infatti le influenze dei nuovi filoni del cinema di grande richiamo degli anni Settanta, proponendo fugaci ammiccamenti alla nudità tipici della commedia erotica o scene cruente che evocano i toni espressivi del poliziottesco. E allo stesso tempo ritraggono un’umanità sfiancata dalle posture di un’aristocrazia intellettuale sempre più arroccata sulle sue posizioni, che continua considerare i generi di larga circolazione come strumenti di manipolazione delle masse ignoranti, preferendo imporre i suoi modelli di riferimento.

Sono dunque molteplici gli elementi costitutivi che hanno aiutato Fantozzi a diventare un dispositivo simbolico che prova a esprimere le contraddizioni emerse dall’incontro del paese con la modernità. Di fronte agli atteggiamenti signorili delle classi dominanti – ancora aggrappate ad anacronistici titoli nobiliari – i lavoratori prendono coscienza della loro diversità. Siedono a tavola con abiti tanto stretti da causare collassi cardiorespiratori. Non riescono a scegliere le posate giuste per mangiare le prelibatezze che gli vengono servite nelle cene aziendali. Distorcono la lingua usando in maniera errata il congiuntivo. Reclamano il diritto al benessere, rimanendo sempre inchiodati alle posizioni di partenza.

La saga cinematografica fantozziana potrebbe apparire, almeno a uno sguardo superficiale, come un atto d’accusa al conformismo dei subalterni, poco propensi a insidiare l’ordine costituito. Ma in realtà è anche uno strumento per entrare dentro la ribellione discreta e silenziosa di una società che rimane lontana dai servizi dei telegiornali e dalle prime pagine dei quotidiani, palesando di volta in volta le sue priorità: i telecomandi (posseduti o desiderati, visto che all’epoca erano ancora costosi), le piste da ballo, le domeniche allo stadio, le vacanze al mare, e di certo non i passamontagna o le P38. Dopo aver preso coscienza della sua marginalizzazione nel corso degli anni Settanta, quasi pagando il prezzo delle sue piccole ambizioni, quella stessa società è stata più tardi relegata sullo sfondo anche dalla storiografia, che si è adeguata in larga parte (tranne rarissime eccezioni) ai criteri di selezione della memoria collettiva, orientando le sue attenzioni verso la violenza e verso il “piombo”.

Eppure anche questo segmento di umanità sottomessa può essere capace di dar vita a una roboante insurrezione, come quella che prende vita nella sequenza più nota dell’intera epopea del ragionier Ugo, puntualmente valorizzata in Fantozzi!!! Una mostra pazzesca. Chi si siede davanti al televisore gigante che manda in onda La corazzata Potëmkin si può infatti ritrovare, anche solo per pochi secondi, nella condizione dell’impiegato della “megaditta”, costretto a rinunciare alla sua partita di calcio con birra ghiacciata e rutto libero per obbedire ai suoi superiori e dedicarsi a un obiettivo importante: innalzare il suo profilo intellettuale e apprezzare le raffinatezze della pellicola russa. Nel dibattito che segue la proiezione, il protagonista rompe l’ordine gerarchico che lo tiene prigioniero lasciando emergere tutta la sua insofferenza verso il rituale del cineforum: “La corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca!”. Al dirigente che monopolizza l’iniziativa si rivolgono le ire di tutti i partecipanti. Viene sequestrato, schiaffeggiato, preso a calci, messo in ginocchio sui ceci, ed è costretto a riguardare per due giorni e due notti consecutive Giovannona coscialunga, L’esorciccio e La polizia si incazza, pellicole odiate dai cultori e amate dal pubblico.

Questo capitolo della saga fantozziana continua a interrogarci ancora oggi, costringendoci a rimanere sospesi fra il riso e l’imbarazzo, lasciandoci interdetti di fronte a interrogativi che sono ancora in attesa di una risposta. La forza di quel risentimento antielitario (potremmo definirlo “popolare”, pur essendo consapevoli dei limiti analitici di questo concetto) appartiene solo a un passato da collezionare, esporre e studiare? O è ancora una forza viva, operante all’interno del consorzio civile, in grado di dividerci e di riaccendere la nostra predisposizione al conflitto?

Leggi anche:

Sergio Benvenuto | Fantozzi e Kafka. Vittime

Daniele Martino | L’impotenza è una cagata pazzesca!

Gabriele Gimmelli | Paolo Villaggio, o della Cattiveria