Il colore e la trascendenza

Il libro di Antonio Spadaro ha inizio con il racconto del suo primo incontro con il colore: «il talento era di mia madre, non il mio» (p. 10). Ho letto con curiosità queste prime pagine intravedendo un’analogia con una mia vicenda infantile. In terza media ho consegnato alla professoressa di arte il dipinto a tempera di un cesto di frutta che mia madre mi aveva aiutano a completare stravolgendo in meglio il mio schizzo. «L’hai fatto tu?» mi chiese l’insegnante. Naturalmente risposi: «No, mia madre». Anch’io sono rimasta dilettante nel dipingere, ma non ho mai smesso di occuparmi di colore.

Antonio Spadaro, teologo e gesuita, è direttore della rivista “Civiltà Cattolica” e ordinario alla pontificia Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon. Ci consegna questo breve percorso nella pittura statunitense contemporanea dal titolo Oltrecolore. Hopper Rothko Warhol Basquiat, edito quest’anno da Vita e Pensiero. Il titolo indica chiaramente la ricerca dell’autore nella direzione del trascendente e dello spirituale: l’approccio teologico individua nel colore delle opere dei quattro artisti il rimando a qualcosa che si colloca al di là del mondo della nostra esperienza quotidiana che l’autore chiama l’Oltre. In questo senso i quadri vengono interpretati come vere e proprie icone: «icone dell’attesa, icone della luce, icone dell’altrove, icone del lato oscuro» (p. 18).

Proviamo a seguirlo in questo suo percorso.

Il primo autore studiato è il pittore statunitense Eduard Hopper (1882-1967) che dipinge interni ed esterni di città, bar, ristoranti, teatri, uffici, camere d’albergo, talora abitati da figure solitarie o silenziose, viaggiatori in treno o in nave, architetture e paesaggi deserti, e fissa tutto questo in un’immobilità talora fredda, sempre straniante, analoga, come nota Spadaro, al fermo-immagine di un film.

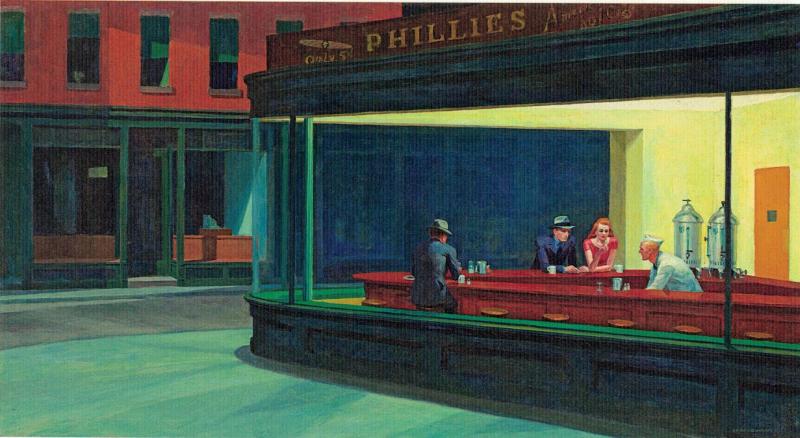

Del resto con i registi del cinema Hopper ha intrattenuto un dialogo continuo influenzandone molti e riproducendone in certo modo lo sguardo. Tra i quadri che Spadaro analizza ne scelgo soltanto uno, forse il più noto e riprodotto: Nighthawks (Nottambuli, 1942). La tela rappresenta alcune persone in un ristorante del Greenwich Village di New York, una coppia, un uomo solo seduto al bancone e il barista, nessuno rivolge all’altro una parola, nemmeno un’occhiata, il barista sembra attendere l’ordine del cliente: molteplici solitudini – per usare un’espressione di Rothko – unite casualmente, a testimoniare l’impossibilità di un qualsiasi dialogo.

La luce gialla del bar è fredda, deve semplicemente rimanere accesa, «una sorta di gabbia di vetro o addirittura un acquario colorato» (p. 27). Una scena ricavata dalla banalità del quotidiano, ma che assume una particolare intensità nell’essenzialità delle posture e nell’uso definito dei colori. Spadaro vede i suoi personaggi aspettare, attendere qualcosa di indefinito, in un misto di stupore e sorpresa: Hopper – scrive – è «il pittore dell’attesa» (p. 14), le donne e gli uomini dei suoi quadri «sono sempre sulla soglia: […] “stanno per”, “sono sul punto di”» (pp. 24-25). Secondo il critico, che sottolinea la distanza di Hopper dalla pittura metafisica dell’astratto praticata da Giorgio De Chirico, nel pittore americano la solidità delle cose concrete viene «visitata» dalla luce che «aderisce alle pareti, agli oggetti, alle persone» (p. 34).

In un’intervista di Katherine Kuh Hopper afferma di non essere molto interessato agli accordi di colore, dice che gli interessa più la luce del colore (Scritti interviste testimonianze, a cura di Elena Pontiggia, Ascondita, Milano 2000, p. 67). L’intervistatrice lo rimprovera, sostiene che dovrebbe stare attento a quel che dice sul colore, ma il senso della frase di Hopper è chiaro: la sua ricerca non parte dalla sperimentazione della relazione tra i colori, l’intenzione fondamentale è semplificare, quasi scarnificare l’ambiente che ritrae, sospendere il rumore di fondo, il superfluo, l’artificiale e il retorico: «Nottambuli è forse il mio modo di pensare una strada di notte», risponde semplicemente a Kuh (ivi, p. 64).

La luce diventa colore, costituisce e modella gli oggetti, in un modo molto diverso dagli impressionisti. Forse la dimensione teologica dell’annunciazione suggerita da Spadaro è una forzatura interpretativa, ma certo il grande numero delle finestre dipinte, il variare dei colori che rendono i diversi gradi di luminosità, il gioco reciproco di esterno e interno alludono a una dimensione metafisica. Non sono sicura che sia un segno di speranza oppure consista nella capacità, come scrive Anna Luigia De Simone, di «dire cose spaventose senza mostrarle» (voce “Hopper” in Arte Contemporanea della Treccani).

La dimensione del mito e della religione è più esplicita nelle scelte cromatiche di Mark Rothko (Marcus Rathkowitz, 1903-1970), pittore di origine lettone e di formazione ebraica. «Esperire il trascendentale» è una sua espressione (Scritti, a cura di Alessandra Salvini, con uno scritto di Michel Butor, p. 32). Dal 1946, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il pittore comincia a dipingere macchie di colore che sembrano sgorgare dall’interno dei dipinti ed emergere alla superficie della tela coinvolgendo lo spettatore in una vera e propria esperienza senza mediazioni. Non si tratta, come ribadisce lo stesso artista, di messaggi e nemmeno dell’espressione dell’io del pittore, ma di una ricerca volta a esprimere le emozioni umane fondamentali, tra le quali egli indica la tragedia, l’estasi, l’estinzione.

Spadaro definisce queste pitture con una sorta di ossimoro: vere e proprie «icone ebraiche» che mostrano «la vibrazione di una luce viva, si potrebbe dire un assoluto con cui entrare in relazione» (p. 53). La scomparsa della figura viene spiegata da Rothko con l’esigenza di cancellare l’aspetto banale e familiare degli esseri – uomini, animali, alberi – per attingere alla loro dimensione trascendente che gli antichi affidavano al mito, ai mostri, agli esseri ibridi, agli dei e semidei. In un’intervista afferma che «l’arte intera altro non è che il ritratto di un’idea» (Scritti, cit., p. 20), un’espressione del divino che ricorda il filone della religiosità ebraica neokantiana.

La fase più intensa del percorso dell’artista, iniziata già negli anni Sessanta con i Blackform Paintings e conclusa con i dipinti dedicati alla Rothko Chapel, rivela la ricerca della luce nei colori più scuri e, in particolare, proprio nel nero, nell’accostare il luminoso al cupo, l’opaco al lucido. La tensione tra l’anelito verso l’assoluto e lo svelamento dell’inanità del tutto conferma la tesi di Spadaro secondo la quale l’opera di Rothko «è religiosa in radice, nel senso che è icona della finitezza tesa all’estremo» (p. 66).

Andy Warhol (Andrew Warhola, 1928-1987), figlio di immigrati di origine lemca, è l’esponente tra i più noti della Pop Art, un’arte che si diffonde negli anni Sessanta riformulando nella pittura e nella scultura oggetti di uso comune oppure immagini diffuse e popolari. Nel caso di Warhol si tratta di etichette commerciali, personaggi famosi, riproduzioni di eventi disastrosi e di cronaca nera. L’effetto straniante consiste in primo luogo nell’uso del colore degli inchiostri che nell’eccesso delle tinte appariscenti stravolgono il volto dipinto, che sia quello di Mao o di Marilyn Monroe.

L’altro mezzo è la ripetizione in serie dei ritratti e dei loghi di prodotti di ampio consumo, come la Coca Cola o la minestra Campbell, ripetizione che riproduce la pervasività della propaganda. Le scatole delle pagliette saponate della Brillo Box, realizzate in legno e impilate come in un supermercato, fotografie tridimensionali – come è stato detto – dei prodotti originali, rappresentano un passo ulteriore: l’oggetto comune viene identificato con l’oggetto artistico. Il filosofo Arthur Danto parla a questo proposito della trasformazione del concetto stesso di arte, di una rivoluzione estetica: che cosa distingue le scatole di Warhol dalle scatole Brillo?

Non certo il fatto che sono di legno invece che di cartone, nemmeno che siano più imperfette. Mostrano che qualsiasi cosa può essere arte; Warhol pone una domanda filosofica che non può che concludersi con la citazione hegeliana della fine dell’arte (Andy Warhol, trad. it. di Paola Carmignani, Einaudi, Torino 2010). Danto accenna anche alla religiosità dell’artista, Spadaro la approfondisce paragonando le opere di Warhol a icone orientali delle quali rappresenterebbe l’esatto rovesciamento, l’immagine speculare: icone quindi dell’effimero e del vuoto, dell’impossibilità dell’arte di rappresentare qualcosa di diverso dal banale e dall’idolatria.

Il percorso si conclude con Jean-Michel Basquiat (1960-1988), pittore statunitense di famiglia borghese haitiano-portoricana, ma che ha sempre voluto presentarsi coma artista di strada, irrequieto, irriverente e irregolare, che ha infranto nella droga la sua vita buttando via il suo talento come i mucchi di denari stropicciati che teneva in tasca. Basquiat sembra portare al limite l’itinerario del suo idolo e amico Andy Warhol: la sua opera parte dai graffiti provocatori, firmati Samo (The Same Old Shit), prosegue con la costruzione di immagini spesso ispirate ai disegni infantili, dai colori violenti ed elettrici, e finisce con inglobare nella creazione artistica scritte, oggetti, tutto quanto possibile, compresa la spazzatura.

Rabbia e disagio si esprimono in modo velocissimo e immediato creando talora immagini di grande forza evocativa, ma spesso ripetizioni, asservite a un successo internazionale, impossibile da gestire per l’avidità di galleristi e collezionisti. «I suoi quadri – scrive Spadaro – sono “icone”: non del divino, come quelle orientali, non del consumismo pop, come quelle di Warhol, ma del lato oscuro dell’esistenza» (p. 90). Questo sarebbe, secondo l’autore, segno di un bisogno di liberazione e di salvezza; a me pare semplicemente una via senza uscita, un vicolo cieco della disperazione, come racconta Julian Schnabel nel poetico film del 1996 che mostra la grande forza del colore dei primi quadri e il progressivo disfacimento della personalità dell’artista.

Spadaro conclude il libro con alcune riflessioni culturali e persino etiche sui singoli colori e sui loro diversi e opposti significati rivelando un’attenzione delicata al mondo della vita che, appunto, non potremmo percepire se non fosse colorato: i colori – scrive – resistono, fanno parte delle cose, e in questo senso ne costituiscono un limite; creano contrasti vitali, ma qualche volta possono stridere e scoppiare, oppure declinarsi in delicate sfumature che talora rischiano di cadere nell’indistinto e nel conformismo.

In copertina, Jean-Michel Basquiat, Riding with Death, acrilico e pennarelli a olio su tela, 1988, collezione privata.