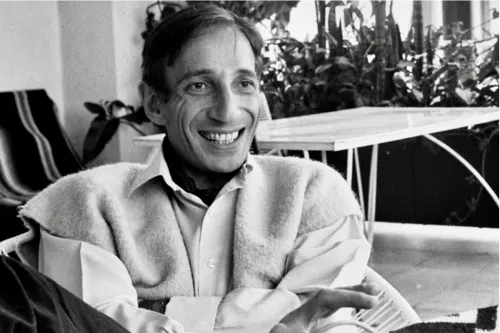

La faccia di Ivan Illich

Chi era Ivan Illich? Nella mia memoria un uomo minuto dagli occhi luminosissimi, capace di parlare per ore, passando da una lingua all’altra senza nemmeno rendersene conto, incantando un uditorio popolato di bizzarri personaggi, provenienti da ogni dove, che lo ascoltavano con la devozione e il rispetto che si deve a un guru. L’ho incontrato solo una volta, nel 1997, in occasione di un seminario che tenne a Città di Castello (alla Fiera delle Utopie Concrete), dove mi ero recato con la mia compagna e i miei amici del cuore perché volevo condividere con le persone che più amavo un’esperienza che sapevo sarebbe rimasta impressa nella nostra comune memoria. A colpirmi fu, ovviamente, la sua testa da Giano bifronte. Un tumore gli devastava la parte sinistra del viso, lasciando la destra miracolosamente intatta e “splendente”. Illich aveva sfidato i medici di Chicago, che lo avevano in cura, rinunciando all’intervento chirurgico, che, diceva, gli avrebbe compromesso lucidità di pensiero e soprattutto “vitalità”, sicuro di poter vivere meglio e più a lungo di quanto gli era stato predetto dai medici se si fosse attenuto alle loro indicazioni. In alternativa ricorreva a rimedi “naturali”, alla pratica dello Yoga e a robuste dosi di sostanze non proprio legali. I fatti gli diedero ragione e la scommessa fu vinta.

A quella domanda Illich avrebbe risposto che lui era essenzialmente uno “storico”. I suoi saggi più famosi, infatti, sono forse ascrivibili a quella categoria: sono libri di storia della medicina, di storia dell’economia, di storia della scuola, di storia della Chiesa, di storia dei processi di alfabetizzazione e, più in generale, di storia delle istituzioni. Ma la storia schizzata da Illich per quella varietà di oggetti di studio non è la storia degli storici di professione. Per questi vale il principio della continuità: la storia è presentata come un fiume che scorre verso il presente, preparandolo, informandolo, spiegandolo. Per Illich invece la questione fondamentale, quella su cui ruota tutta la sua ricerca, è invece rappresentata dall’avvento della “modernità”, vale a dire dalla discontinuità del nostro presente rispetto al passato da cui proviene. L’uomo come lo conosciamo non è per Illich l’uomo in sé. L’uomo che conosciamo è l’uomo “economico”, l’uomo che pensa esclusivamente in base al principio di utilità e che scambia la razionalità per un calcolo basato sul rapporto costi-profitti. L’articolo maschile non disturba affatto in questo caso perché questo uomo è invariabilmente maschio, bianco, adulto, proprietario e, probabilmente, parla inglese. Sono esistite ed esistono tuttora però altre umanità, altri modi di pensare la convivenza umana basati sul dono e non sullo scambio, sulla comunità e non sullo Stato, sull’autosufficienza e non sulla dipendenza tecnologica, sulla convivialità festosa e non sulla comunicazione funzionale, sul plurilinguismo naturale e non sul monopolio nazionale della lingua, sulla differenza di genere e non sul patriarcato.

L’attenzione di Illich “storico” è allora tutta rivolta a cartografare quelle “rotture epistemologiche” in forza delle quali le forme di vita tradizionali sono state istituzionalizzate (scolarizzazione, medicalizzazione, riduzione dei beni a merce, nazionalizzazione della lingua, e, last but not least, digitalizzazione della comunicazione), con l’effetto di trasformare, non senza violenza, l’essere umano in un soggetto bisognoso, che per vivere ed essere riconosciuto come “cittadino” necessita di cure premurose da parte di un apparato burocratico in grado di fornirgli i beni e i servizi necessari come la scolarizzazione, le cure mediche, la lingua corretta per comunicare efficacemente, la tutela giuridica ecc. La modernità tutta – una modernità che per Illich inizia molto presto con il monopolio ecclesiastico della carità cristiana – è segnata così da un “vizio di forma” che consiste proprio nella formalizzazione istituzionale dell’esperienza, la quale perderebbe l’autonomia e l’autosufficienza, di cui dobbiamo supporre godrebbe nelle società tradizionali e non occidentali (Illich chiama “vernacolare” questa condizione pre- o ultra-moderna). Un 68 anarchico, rivoluzionario, terzomondista e intimamente roussoviano non poteva non innamorarsi di un siffatto “storico” e infatti i suoi libri andarono a ruba. Ma non si può passare sotto silenzio il rischio che quella critica intransigente dell’istituzione comportava. In un mutato contesto storico, essa sarebbe tornata utile anche alle peggiori destre che oggi avvelenano il nostro clima.

Ivan Illich è insomma pensatore veramente inclassificabile, non solo sul piano disciplinare, perché la sua ricerca si situa al confine tra teoria critica e teologia, tra storia delle idee e epistemologia delle scienze umane, tra economia politica e storia della medicina, ma anche su quello esistenziale: fu prete e attivista politico, riformatore religioso impegnato nel Concilio Vaticano II e tradizionalista innamorato del medioevo cristiano, anarchico e credente, anti-illuminista e libertario. Anche sul piano degli effetti politici, il suo pensiero risulta difficilmente collocabile. Il suo tradizionalismo lo portava immediatamente a solidarizzare con i vinti dalla Storia, privilegiava le periferie dell’Occidente, lottava con gli ultimi opponendosi alla razionalizzazione capitalistica. Per molti versi Illich ha anticipato la critica della globalizzazione. Formidabili sono le pagine in cui mostra come il capitalismo, producendo incessantemente valore, abbia avuto come effetto l’invenzione e la propagazione della “miseria materiale” ad ogni latitudine del pianeta. La miseria materiale veniva a sostituire, soprattutto presso le popolazioni colonizzate, una “povertà” che non conosceva “mancanza”, una povertà a suo modo “felice”. Ma quello stesso spirito antimoderno ne faceva anche uno strenuo difensore del valore intrinseco della differenza sessuale messa a rischio e sostanzialmente liquidata dalla rivendicazione “moderna” della parità uomo-donna. Ben prima della Butler, Illich sdogana la nozione del gender, ma lo fa in un’ottica completamente diversa da quella che si affermerà più tardi. Gender significa per lui habitus, una forma di vita legata alla specificità connessa al sesso di appartenenza, una “costruzione sociale”, quindi, come si dirà poi, ma una costruzione sociale divenuta di fatto seconda natura perché ”vernacolare”, perché legittimata dalla autorità della tradizione.

Ciò che in Illich vi era di assolutamente irriducibile ad ogni normalizzazione, ciò che, a dispetto di ogni equivoco tradizionalismo, rendeva “sovversivo” il suo pensiero, era però pienamente espresso da quel volto splendente/mostruoso. Non perché esibisse cristianamente la piaga e fosse un esempio di quell’“arte del soffrire” che la moderna concezione della medicina avrebbe liquidato (una tesi sostenuta da Illich, storico della medicina, che ho sempre trovato inaccettabile). Al contrario, essa si presentava come la rivendicazione di una “salute” di altra natura rispetto a quella codificata, pretesa e imposta dalla istituzione medica. Illich dopotutto aveva visto bene: per i “moderni” la condizione di default dell’esistenza è una condizione di “mancanza”, alliidea tradizionale dell’uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio hanno sostituito quella di un essere sospeso sul nulla, angosciato, votato alla morte come al senso del suo essere. Un medico inglese di fine Ottocento, citato da Georges Canguilhem, aveva espresso con humour molto british questa idea: la salute, diceva, non è nient’altro che uno stato precario, instabile, che non promette nulla di buono.

Illich si è reso conto che su questa idea di una esistenza sempre malata, sempre difettosa, strutturalmente mancante e, quindi, sempre spaventata, si innesta il potere tendenzialmente totalitario delle istituzioni, le quali curano, provvedono, sostengono, rassicurano e controllano. Perciò, anche grazie al suo roussovismo, ha promosso nei suoi libri, se li si sa leggere in profondità, un’altra idea di salute, un’idea ad un tempo mistica e rivoluzionaria. La colloca all’origine, la sottrae al tempo e alla storia, facendola coincidere con il semplice fatto di essere invece di non essere. Non qualcosa di precario, sempre sul punto di svanire, un accidente, insomma, ma la sostanza stessa di cui ogni vivente è fatto per il semplice fatto che è vivo, quale che sia la sua condizione materiale (ad esempio, anche se ha un tumore che gli devasta la faccia). Questa salute è irraggiungibile dalla malattia, questa salute è innegabile ed è inafferrabile dal potere che, se non è nutrito dalla mancanza, gira a vuoto. È una salute “senza perché”, come la mistica rosa di Silesius, ed è una salute senza opposto proprio come il “fondo dell’anima” di cui parlava Eckhart, vale a dire quella radice ultima dell’esistenza, intangibile, irraggiungibile e separata che però mette in comunicazione ogni creatura vivente con l’eterno. La faccia ridente di Ivan Illich esprimeva tutta la sua incrollabile fiducia in questa salute /salvezza (salus da salvus) che aureola ogni creatura.

Leggi anche:

Ivan Illich, Dialogo con Jerry Brown e Carl Mitcham

Andrea Staid, Ivan Illich e la sua eredità

Ugo Morelli, Ivan Illich: un rivoluzionario gentile

Dal 17 al 19 ottobre si tiene a Pesaro la nona edizione di KUM! Festival, la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati. Il tema di quest’anno è Salute. Avere cura. Tre giorni, più di 20 eventi tra lectio, dialoghi e conversazioni, che vedranno protagonisti oltre 30 relatori. Domenica 19 ottobre, l’ultima giornata del festival, si aprirà alle 10.00 presso il Cinema Astra con il ritratto della figura del pensatore e attivista politico Ivan Illich, approfondita dal filosofo Rocco Ronchi.