Anne Sexton: storia di un addio annunciato

“Anne Sexton dies; Pulitzer Poet, 45”. Con questo titolo scarno, il 6 ottobre 1974, il New York Times annunciava a pagina 65, nella sezione necrologi – accanto alla scomparsa di Zalman Shazar, scrittore, poeta e ex Presidente di Israele – la morte della quarantacinquenne poetessa Anne Gray Harvey, tre lauree honoris causa, vincitrice del Premio Pulitzer nel 1967 con la raccolta di liriche Live or Die. Anne, sposata da venticinque anni con il commerciante di lana Alfred Muller Sexton (soprannominato Kayo, come il personaggio dei fumetti della serie Moon Mullins) dal quale aveva da poco divorziato, era stata trovata dalla figlia Linda nella sua auto, in un garage saturo di monossido di carbonio. La station wagon di Anne era parcheggiata nel grande box della villetta immersa nel verde della benestante e tranquilla Weston, Massachusetts. Tipica comunità suburbana e conservatrice, dove dietro alle apparenze di perfezione domestica si potevano celare abissi di malinconia profonda – quell’accidia che i Padri della Chiesa identificavano come una delle insidie più subdole dell’anima: una tristezza paralizzante, capace di svuotare la volontà e spingere verso l’autodistruzione.

Prima di entrare in garage, Anne Sexton aveva compiuto un gesto rituale: si era versata un ultimo bicchiere di vodka, si era spogliata e aveva indossato una pelliccia appartenuta alla madre. Un atto che richiamava la letteraria Venere in pelliccia di Leopold von Sacher-Masoch, ma anche Venus in Furs, brano rock dei Velvet Underground, del 1967, intriso di erotismo e ossessione in cui Lou Reed dà voce a una claustrofobia esistenziale – «I am tired, I am weary, I could sleep for a thousand years». Quel medesimo tedio che, negli stessi anni, tra le villette perfette di Weston, aveva trasformato Anne in una desperate housewife avanti lettera, intrappolata nei dettami di una vita borghese. Un travestimento al tempo stesso materno, masochistico e teatrale che, nel suo caso, vibrava di echi freudiani e che aveva trasformato la propria fine in un atto letterario, in una mise en scène teatrale, compimento di una poetica in cui vita e testo, alla fine, coincidevano.

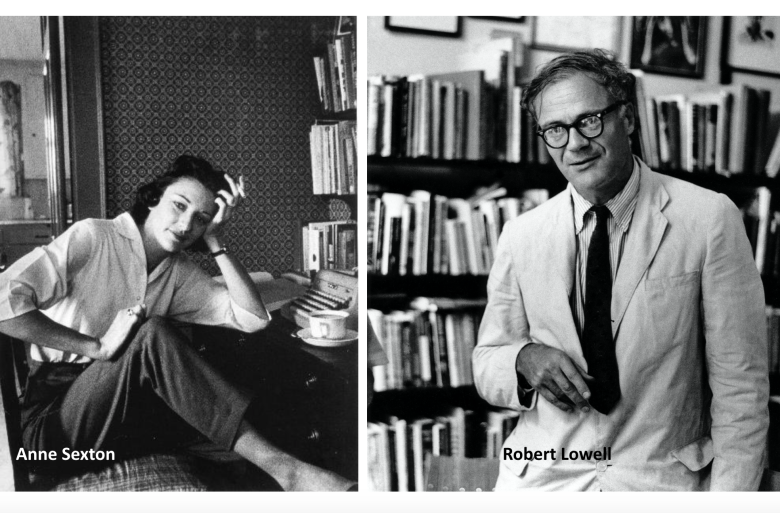

Allieva di Robert Lowell, figura centrale della lirica americana del dopoguerra, Anne Sexton aveva modellato la sua poesia, definita “confessionale”, sull’angoscia, i crolli nervosi e l’ossessione per la morte. Il Times, a proposito dei versi contenuti in Live or Die – nella cui raccolta compare anche Sylvia’s Death, la poesia dedicata all’amica Sylvia Plath, come se la sua morte suicida fosse stata una sorta di prova generale, un invito da seguire – le descrisse paragonandole al grafico della febbre di un grave caso di malinconia, «un viaggio attraverso le profondità della disperazione». E riportava le parole della stessa Sexton: «Vivi o muori. Deciditi. Se hai intenzione di restare, non rovinare tutto. Non avvelenare il mondo».

Il mondo di Anne Sexton

Per decifrare, almeno parzialmente, il gesto estremo di Anne Sexton, occorre dapprima immergersi nel paesaggio sociale e culturale del New England degli anni Cinquanta e Sessanta, uno dei laboratori – insieme alla California – più rivelatori dell’America del secondo dopoguerra, una regione segnata da città storiche come Boston, Hartford, Providence, New Haven che nel giro di un decennio videro svuotarsi i propri centri urbani a favore dei sobborghi: comunità residenziali ordinate fatte con lo stampino, abitate da famiglie bianche della middle-class, cresciute a ritmo vertiginoso, dove lo stesso design urbanistico, concepito per l’automobile, contribuiva a creare dinamiche paradossali: comunità fisicamente vicine, ma socialmente frammentate.

Si cristallizzava così l’omogeneo modello sociale-architettonico che avrebbe dominato, per decenni a venire, l’idilliaco immaginario americano: case unifamiliari con giardino, automobili nei vialetti, spazi verdi curati come salotti all’aperto. Un paesaggio che incarnava l’American Way of Life fatto di stabilità, sicurezza e appartenenza, dove la vita scorreva secondo rituali prevedibili: i bambini a scuola, i mariti in ufficio in città, le mogli a presidiare la casa, custodi di un ordine domestico inappuntabile. Un ordine che finiva con l’esercitare una pressione sociale sottile, ma pervasiva verso la conformità. La prossimità delle abitazioni, la visibilità reciproca dei giardini e delle attività domestiche, la partecipazione alle stesse scuole e chiese, creava un sistema di controllo sociale informale, ma efficace. Un ordine rassicurante che poteva però nascondere ombre profonde e strutture di esclusione, non ultima la segregazione razziale che era una regola non scritta di queste comunità bianche, protestanti, rispettabili, culturalmente uniformi, che coltivavano l’illusione della serenità attraverso l’omogeneità.

Meccanismi di controllo sociale non dissimili da quelli in vigore nei salotti dell’alta borghesia nuovaiorchese dell’ante guerra, magistralmente descritti in L’età dell’innocenza (1920) da Edith Wharton, la “First Lady delle Lettere Americane”, prima donna a vincere il Premio Pulitzer per la narrativa. Nel suo romanzo, aveva svelato come il mondo privilegiato dell’élite wasp operasse attraverso codici non scritti, rituali di esclusione e una rigida conformità che sacrificava l’autenticità individuale sull’altare del decoro sociale, anticipando così la genealogia “aristocratica” delle dinamiche sociali fatte proprie dalla classe media post bellica.

Una serenità agognata, dunque, la cui eredità continua a influenzare ancora oggi la società americana, pervasa da un diffuso senso di nostalgia, dalla ricerca ansiosa di un ritorno a una mitica “età dell’oro”. Nostalgia che ha portato a derive politiche autoritarie, impensabili fino all’altro giorno (Make America Great Again), e creato un corto circuito sociale che non avrebbe immaginato, neanche nei suoi peggiori incubi, il maestro della fantascienza distopica Philip K. Dick.

Casalinghe disperate

A definire la vita suburbana del secondo dopoguerra in America era stata anche la nascente cultura del consumo. La televisione, entrata prepotentemente in milioni di case, divenne il principale veicolo di modelli comportamentali standardizzati. Serie come Leave It To Beaver (“Il carissimo Billy”) offrivano versioni edulcorate e idealizzate della vita di una famiglia del ceto medio americano, fungendo da specchio e prescrizione sociale. Questo mentre le abitazioni si trasformavano in vetrine della modernità: mobili in fòrmica, elettrodomestici scintillanti, automobili familiari sempre più grandi per accogliere proli numerose (i futuri baby boomer) e cani Golden retriever o Collie, questi ultimi diventati di moda a seguito di pellicole strappalacrime come Torna a casa Lassie. Mentre, per le casalinghe, si faceva strada una nuova socialità fatta di Tupperware parties – incontri domestici finalizzati alla vendita diretta di innovativi contenitori di plastica colorata dal coperchio sigillante, i Tupperware appunto. Visto che la socializzazione era un dovere, quello era un pretesto per creare reti di relazioni femminili apparentemente spontanee, in realtà perfettamente orchestrate dal marketing.

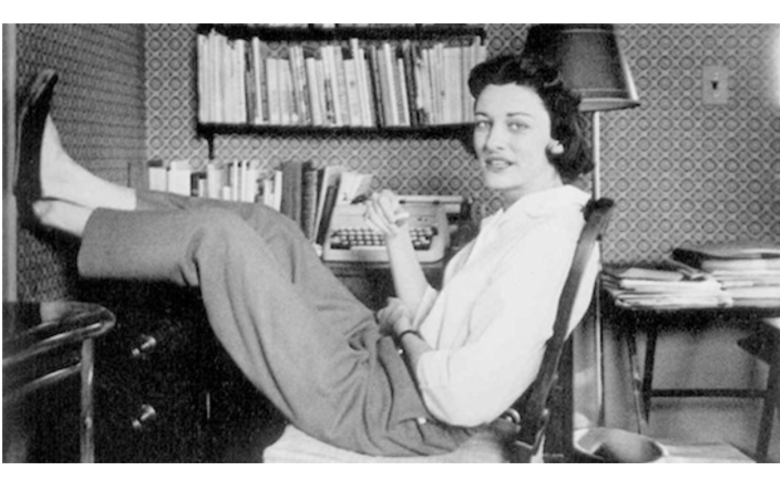

Ma la perfezione della suburbia era un guscio fragile, destinato a incrinarsi al minimo soffio di disagio, di malessere. Non a caso, nel 1963, Betty Friedan pubblicò La mistica della femminilità, libro destinato a scardinare l’immaginario domestico del dopoguerra, in cui denunciava “il problema che non ha nome”: la sensazione di vuoto provata da milioni di donne americane, imprigionate in case confortevoli ma prive di orizzonte. Sotto quella superficie impeccabile si agitava infatti un senso di vuoto esistenziale e desideri repressi che decenni più tardi sarebbero stati raccontati nell’impietosa serie televisiva Desperate Housewives – fenomeno mediatico degli anni Duemila la cui trama gira, non a caso, intorno al suicidio del personaggio “chiave” della serie, Mary Alice Young. La suburbia di Mary Alice, nell’immaginaria Wisteria Lane, e quella di Anne Sexton nei reali sobborghi di Weston condividono la stessa illusione e un’ingannevole apparenza. Con una differenza decisiva: per Sexton non si trattava soltanto di una prigione sociale, ma di una condizione clinica ben più profonda.

L’ordine del caos

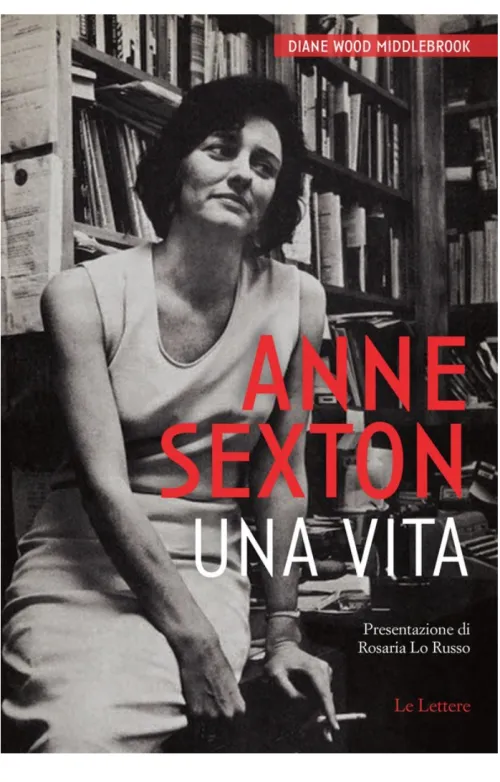

Dalla biografia di Anne Sexton firmata da Diane Wood Middlebrook, ristampata recentemente (Anne Sexton. Una vita, a cura di Rosaria Lo Russo, traduzione di Claudia Rusconi e Gloria Gordigiani, Le Lettere, 2025), emerge il racconto circostanziato di una donna segnata da pesanti traumi infantili, disturbi dell’umore e una fragilità che nessun cambio di scenario avrebbe potuto comunque sanare. L’ambiente suburbano era per Anne, al tempo stesso, cornice e bersaglio, ma non la causa ultima del suo malessere esistenziale. La sua famiglia segnata, in entrambi i rami, da alcolismo, ricoveri e ripetute sedute psichiatriche, le aveva trasmesso una vulnerabilità ereditaria che in lei si era trasformata in un indissolubile groviglio clinico, biologico e psicologico. La sua esistenza era un sistema organico in costante tensione, sempre sul punto di spezzarsi.

Per descrivere la fragilità di Anne Sexton possiamo ricorrere a immagini prese in prestito dalla scienza: la prima viene dalla teoria delle catastrofi di René Thom, un modello matematico applicato a sistemi dinamici che mostra come i sistemi complessi possano restare in equilibrio solo fino a quando una variabile critica non li spinge al collasso improvviso. Nel caso di Anne, la creatività poetica agiva come quella variabile critica: ogni ricovero in clinica, ogni tentativo di suicidio, era seguito da periodi di scrittura febbrile che culminavano in una nuova crisi, come se la poesia stessa fosse il motore di un sistema destinato a implodere.

Ma la vita di Anne non era solo una successione di crolli. Tra una “catastrofe” e l’altra, il suo percorso ricordava anche le strutture dissipative studiate da Ilya Prigogine, premio Nobel per la chimica: sistemi che sopravvivono trasformando il disordine in nuove forme di organizzazione. Così, il caos delle sue esperienze dolorose diventava materia prima per la poesia, un processo che, però, non ristabiliva l’equilibrio, ma alimentava il ciclo successivo di crisi. Ogni trasformazione artistica era un tentativo di dare ordine al disordine interiore, ma ogni tentativo finiva per consumare le risorse vitali che avrebbero potuto salvarla. La sua arte non era una via d’uscita, ma un meccanismo che accelerava il collasso.

Una terza immagine rimanda invece al meccanismo della confessione cattolica, dove si dichiara la colpa, la si espone a un sacerdote (figura di mediazione), e infine si riceve l’assoluzione che ristabilisce un equilibrio, un reintegro nella comunità. È un rituale che, simbolicamente, chiude la ferita. Ma in Anne non c’è né assoluzione né pace. La poesia confessionale sembra imitare il primo atto – lo svelamento del peccato, l’uscita allo scoperto dell’interiorità più segreta – senza arrivare mai al passo finale della riconciliazione. Sexton mette tutto sulla pagina: le malattie, i desideri, le ossessioni, la morte. Ma il lettore non è un confessore, non offre perdono. Spesso, al contrario, resta turbato, spiazzato, a volte respinto. La poesia confessionale di Anne Sexton è una liturgia senza perdono. Il dolore rimane aperto.

In letteratura questi meccanismi non sono certo casi isolati: si pensi a Sylvia Plath, che in poesie come Lady Lazarus o Daddy (dalla raccolta Ariel) aveva trasformato l’angoscia in arte, o a Virginia Woolf, che nel fiume Ouse aveva trovato la fine di una vita consumata dalla scrittura o, ancora, a Cesare Pavese, la cui opera era intrisa di una malinconia che lo avrebbe portato al gesto estremo. Nel caso di Anne, la genetica, la separazione da Kayo, la distanza dalle figlie, le sollecitazioni sociali, l’ordine e il caos, la pressione letteraria crescente che avrebbe prodotto centinaia e centinaia di poesie scritte in meno di vent’anni, segnarono l’esaurimento delle sue energie vitali. «I am rowing, I am rowing, though the wind pushes me back» (“Sto remando, remando, anche se il vento mi spinge indietro”). Il 4 ottobre 1974 il sistema non riuscì più a trasformare il caos in arte. «The desire to kill myself is the enemy who loves me», aveva scritto un anno prima: il suo nemico più fedele, la poesia, era anche l’unico alleato che non avrebbe potuto salvarla. Anzi.

Poesia come esperimenti sul corpo

Se al caos personale si aggiunge, poi, l’intreccio biografico tra Anne e il suo mentore, il poeta laureato, due volte Premio Pulitzer, Robert Lowell, insegnante di scrittura alla Boston University, il quadro si fa sempre più inquietante. Lowell, di suo, soffriva di alcolismo (viene da chiedersi chi, nella biografia della Middlebrook, non soffrisse di alcolismo) e, come Anne, di bipolarismo – che allora si chiamava psicosi maniaco-depressiva – con crisi ricorrenti che segnavano in modo violento la sua vita personale e creativa: internamenti, litigi, scelte sentimentali drastiche, sbalzi di energia e di lucidità che inevitabilmente si riflettevano su un’allieva già fragile di suo.

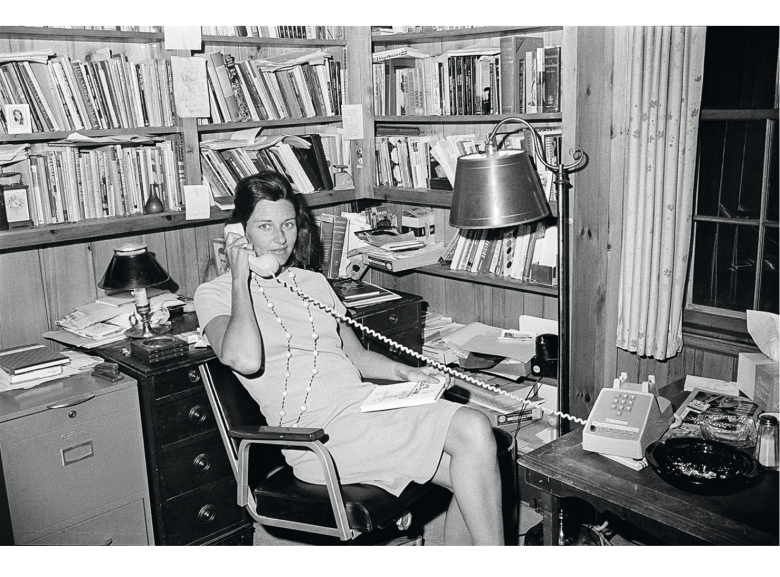

Anne Sexton, che aveva iniziato a scrivere proprio durante una crisi depressiva e aveva, sotto consiglio del suo psichiatra-amante Martin Orne, con il quale condivideva un controtransfert catastrofico (per dirla ancora con René Thom: l’ennesima devastante struttura dissipativa che agiva su un sistema dinamico instabile), aveva trovato in Robert Lowell il suo maestro: fu lui a incoraggiarla e a dirle che la sua “voce di donna” era autentica, che valeva la pena insistere a scrivere. Non era soltanto il riconoscimento, da parte di un poeta già consacrato, del talento di una giovane voce ancora incerta: era anche il contatto con un maestro che condivideva la stessa ferita. Scoprire che dietro il prestigio letterario di Lowell c’era una vita tormentata da crisi maniaco-depressive e ricoveri psichiatrici fu per Anne insieme un sollievo e uno choc. Quella peculiarità divenne così anche una legittimazione. Poter scrivere della propria malattia, poterla trasfigurare in materia poetica, non era più un atto di vergogna, ma di resistenza.

Non a caso fu proprio al corso di Lowell che Anne incontrò Sylvia Plath. Le due donne si riconobbero subito come anime gemelle: entrambe già ferite dalla malattia, entrambe attratte dallo stesso vizio assurdo. «Spesso molto spesso, Sylvia e io riparlavamo dei nostri primi tentativi di suicidio, molto in dettaglio e in profondità, fra una patatina fritta e un’altra. Il suicidio, dopo tutto, è il contrario della poesia. Sylvia ed io la vedevamo spesso in maniera opposta, ma parlavamo della morte con ardente intensità, entrambe attratte da questa come le zanzare dalla luce elettrica».

In pratica, in quella triangolazione – Lowell maestro fragile, Sexton e Plath allieve inquiete – prese forma la poesia confessionale, il movimento letterario che scardinò le convenzioni della tradizione lirica americana. Fino ad allora la poesia era rimasta nel territorio del pudore e dell’allusione: si poteva parlare di amore, natura, morte, ma sempre attraverso metafore e simboli che mantenessero una distanza di sicurezza dal vissuto più crudo. La poesia confessionale portò sulla pagina l’autobiografia più estrema: la malattia mentale, l’alcolismo, l’infedeltà, i tentativi di suicidio, la violenza domestica. A Robert Lowell, Anne confesserà: «Ho iniziato a scrivere poesie e non so perché. È come se avessi trovato una porta segreta in me stessa, ma non so dove porta. Mi fa paura, ma non posso smettere. È come se fossi posseduta». Poesia che avrebbe aperto le porte ai segreti più reconditi dell’anima, ai limiti dell’autocannibalismo che ci fa ricordare le performance contemporanee di Marina Abramović, i cui lavori esplorano i limiti del corpo e le possibilità della mente. Insomma, una rivoluzione letteraria che se da un lato aveva dato vita a versi indimenticabili, avrebbe lasciato dietro di sé cicatrici profonde. E una scia di suicidi.

L’altra America: voci dalla West Coast

Mentre Sexton e Plath, sulla costa Est, trasformavano il dolore in un’estrema confessione, dall’altra parte del continente si levavano nuove voci poetiche femminili che dimostravano che dal dolore potevano nascere non solo versi memorabili, ma anche nuovi modi di abitare il mondo. In California, anche in contesti suburbani simili (basti pensare all’urbanizzazione della San Fernando Valley, di Lakewood) la risposta all’alienazione non fu il suicidio, ma la resistenza, la ribellione, persino l’ironia. Sarà stata la luce abbagliante del Golden State, l’aria dell’Oceano Pacifico, o un ambiente culturale laid back, più aperto alle sperimentazioni artistiche e politiche, fatto sta che lì prese forma una coralità femminile, radicale e plurale, capace di trasformare la fragilità in energia creativa.

Una poetessa come Denise Levertov intrecciava spiritualità e impegno civile; Sharon Olds raccontava il corpo, il trauma e la famiglia con cruda onestà, scegliendo la sopravvivenza alla distruzione; Diane di Prima, poetessa Beat e attivista, trasformava la vulnerabilità in forza, esplorando femminismo, libertà sessuale e pratica spirituale; Joanne Kyger, legata alla Beat Generation e al Buddhismo, portava ironia e apertura verso il mondo esterno; persino Joan Baez, attraverso musica e poesia, trasformava il dolore personale in denuncia collettiva. Nessuna di loro cedette all’autodistruzione, e la loro poesia avrebbe guardato al futuro, non all’abisso. In questa costellazione poetica la fragilità non era un destino ineluttabile: era materia da plasmare.

Leggi anche:

Claudio Castellacci, Diane Di Prima tra eros e poesia

Marco Ercolani, Anne Sexton, Il libro della follia

Mattia Mossali, Sylvia Plath: il richiamo fatale della perfezione

Bibliografia essenziale:

Diane Wood Middlebrook, Anne Sexton. Una vita, a cura di Rosaria Lo Russo, traduzione di Claudia Rusconi e Gloria Gordigiani, Le Lettere, 2025.

Anne Sexton, Poesie d’amore, traduzione di Rosaria Lo Russo, Le Lettere, 2024.

Anne Sexton, Trasformazioni, traduzione di Rosaria Lo Russo, La Nave di Teseo, 2023.

Anne Sexton, Il libro della follia, traduzione di Rosaria Lo Russo, La Nave di Teseo, 2021.