IA, fotografia e verità

Come sta cambiando il medium fotografico? Il dibattito s’era già acceso con l’avvento rivoluzionario delle fotocamere digitali e di photoshop. E oggi la discussione prosegue, se possibile, ancor più intensa, in seguito alle recenti, sempre più innovative possibilità offerte alla fotografia dall’intelligenza artificiale. Fra le ormai numerose pubblicazioni dedicate a questo tema “destabilizzante”, uno dei libri più recenti e significativi è sicuramente quello di Fred Ritchin, L’occhio sintetico. La trasformazione della fotografia nell’era dell’intelligenza artificiale (Einaudi 2025, € 26,00): un testo che racconta bene e spiega in che modo l’IA, cioè l’intelligenza artificiale, riesca a generare, senza l’uso di una fotocamera, immagini realistiche di avvenimenti mai accaduti e a creare persone mai esistite in risposta a domande o a testi che le vengono proposti. Ma l’interrogativo principale, anzi pressante, che guida e anima il libro è di carattere etico e politico. Non è affatto scontato – sostiene l’autore – che l’ingresso sulla scena fotografica dell’IA avrà solo esiti ingannatori, o solo artistici e creativi: si aprono infatti nuove possibilità ancora, e nuovi inattesi interrogativi. E Ritchin ce ne propone innanzitutto uno: in che modo l’IA potrà essere usata per farci comprendere meglio o in modo nuovo la realtà, visto che ci stiamo ormai muovendo in un mondo sempre più saturo d’immagini e dove il loro ruolo di testimonianza si è progressivamente indebolito e incrinato?

Con uno stile al tempo stesso incisivo e scorrevole, con un testo ricco non solo di esempi tratti dalla contemporaneità, ma capace anche di soffermarsi su quelle numerose fotografie storiche che provocarono in passato un cambiamento determinante nell’opinione pubblica, Ritchin guida il lettore in un percorso dove si evidenzia come l’interazione tra fotografie digitali, apparati multimediali e IA, possa generare un nuovo potenziale per rivitalizzare la fotografia e ripristinare (o anche rafforzare) proprio la sua credibilità testimoniale. Curatore, photoeditor, direttore per anni del programma di fotografia documentaria e fotogiornalismo presso l’International Center of Photography di New York, l’autore si presenta dotato delle migliori competenze per riflettere sui temi decisivi che ci propone. Eccone innanzitutto uno, e dei più stringenti: oggi, com’è noto, si predilige una fotografia che mira a evidenziare soprattutto quelle situazioni spettacolari e drammatiche su cui già si concentra l’attenzione dei media. Ebbene: non è che proprio le immagini, con l’aiuto o meno dell’IA, potrebbero creare nuovi e incisivi modi di dare informazioni e di condividere esperienze, spingendosi fino al punto di metter in discussione proprio la deleteria, dominante preferenza per le fotografie enfatiche, gridate? Un quesito, questo, dettato certo dalla sua spiccata sensibilità per le tematiche socio-politiche. Secondo l’autore, giustamente, la rivoluzione portata dall’IA ha reso indispensabile reinventare l’uso del medium fotografico per rispondere alle sfide e ai drammi che stanno sempre più emergendo nel mondo, a cui nel passato i fotografi potevano fornire un contributo testimoniale notevole. «Altrimenti non celebreremo più l’insostenibile rilevanza della fotografia, ma piangeremo la sua crescente irrilevanza» – annota Ritchin.

Per introdurre il lettore all’argomento e alle possibilità offerte dall’IA, Ritchin, già nel primo capitolo, ci propone vari esempi di come, quando si “gioca” con l’intelligenza artificiale, possano emergere immagini inaspettate, alcune spiazzanti o surreali, altre basate su pregiudizi e stereotipi. Alla sua richiesta di avere «una fotografia delle madri migliori del mondo», ecco che l’IA gli propone una scimmia affettuosissima con in braccio il suo cucciolo, immagine che manda all’aria tutte le nostre scontate aspettative antropocentriche. Mentre va assai meno bene con la richiesta di ricreare il grande raduno di Washington in cui Martin Luther King pronunciò la famosa frase «I Have a Dream» per vagheggiare un nuovo mondo di pacifica convivenza fra bianchi e neri: qui infatti l’IA gli propone assurdamente un’enorme folla composta solo di neri. Evidentemente nella sua “testa” intelligente, ma un po’ schematica e forse un po’ razzista, le situazioni multietniche non sono previste. Eppure, tra vari esperimenti, Ritchin nota come in alcuni casi, l’IA possa anticipare situazioni future in modo efficace. Alla sua domanda: vorrei «la fotografia più allarmante del cambiamento climatico attuale», il generatore di immagini immediatamente crea un’opera che segnala la gravità della situazione attuale e la necessità di risolverla in tempi brevi. Dunque, riiflette l’autore: mentre la fotografia tradizionale rimane sempre connessa con un passato più o meno ravvicinato, quella creata con l’IA ha le capacità di anticipare il futuro: «gli scienziati potrebbero creare immagini sintetiche attraverso le quali evocare prossimi scenari possibili. Sarebbe un risultato migliore che attendere il verificarsi dei disastri per poi fotografarli e aggiungerli al nostro archivio distopico».

Certo questa potrebbe essere una pista interessante per un uso innovativo e al contempo utile per l’umanità. Purtroppo però – come evidenzia lo stesso Ritchin – oggi il livello di attenzione alle notizie si è fatto sempre più basso, tant’è che moltissimi cercano solo la conferma delle proprie inossidabili convinzioni e di conseguenza prestano attenzione unicamente a quelle immagini che lo rassicurano di essere nel giusto, e non sono disposti a cambiare idea neanche davanti alle prove del contrario. Bei tempi, verrebbe da pensare, quando la gente s’informava davvero e le fotografie riuscivano a provocare un cambiamento determinante nell’opinione pubblica. L’autore cita, come esempio, la celebre immagine-simbolo scattata dal fotografo vietnamita Nick Ut a una bambina che corre nuda, disperata e urlante, con il corpo ustionato dalle bombe al napalm sganciate durante la guerra del Vietnam. Un’immagine che ebbe un’importanza enorme nel rafforzare l’opposizione a quella guerra. Peccato, mi verrebbe da aggiungere, che tale immagine sia stata scattata con circa vent’anni di “ritardo”. Come ha raccontato il soldato altoatesino Emil Stocker, arruolato nella Legione Straniera Francese durante quella d’Indocina (1946-1954): «Il napalm lo usiamo a vagonate. Il napalm brucia per giorni (…) Incenerisce gli uomini e le bestie, cancella i villaggi, le foreste, le risaie» (cit. da: Luca Fregona, Soldati di sventura. Nella Legione straniera, il Vietnam dimenticato dei giovani italiani. L’inferno a 10 mila chilometri da casa, Athesia, 2020). Forse Robert Capa, che era lì nel 1954, avrebbe potuto raccontare i drammi di quella guerra, ma venne ucciso da una mina quasi subito dopo il suo arrivo… Dunque niente fotografie, nessuna indignazione per il tritacarne del conflitto francese in Indocina. Certo adesso – come sta accadendo per il terribile conflitto a Gaza e le tensioni in Cisgiordania – i fotografi o gli stessi cittadini possono postare sui social fotografie o filmati, suscitando indignazione e mobilitazioni tra la gente. Eppure, come nota lo stesso Ritchin, di fatto le immagini che ci inondano sono tutte pressoché simili e basate su manifestazioni di violenza, distruzione o dolore. «Ci sono stati pochi tentativi, per esempio, di comprendere la vita quotidiana dei palestinesi a Gaza prima della violenza e del conflitto scoppiati dopo il 7 ottobre del 2023» – si domanda. Aggiungerei che ci sono stati anche pochi tentativi di capire e sapere come hanno vissuto i cittadini israeliani sotto i razzi di Hamas e come hanno vissuto gli israeliani dell’Alta Galilea sotto quelli lanciati dagli Hezbollah libanesi. Si tratta di una domanda che mi sono fatta dopo aver visto per caso un video, postato su Facebook, dove si vedevano varie famiglie israeliane tornare festose nelle loro case dell’Alta Galilea, evidentemente tempo prima abbandonate. Presa da curiosità ho scoperto che moltissimi kibbutz posti al confine col Libano vennero evacuati a causa dei ripetuti attacchi missilistici: tra questi anche i kibbutz Hanita e Sasa, detti “degli italiani”. Da quest’ultimo, con coraggio non è mai fuggita Angelica Edna Calò Livnè, fondatrice del Teatro dell’Arcobaleno, dove creava spettacoli con ragazzi ebrei, arabi cristiani, musulmani e drusi. L’ultimo che aveva realizzato sarebbe dovuto partire in tournée, poi ci fu la strage del 7 ottobre e subito dopo i bombardamenti degli Hezbollah che distrussero quasi interamente il teatro (“Avvenire”, il 19/7/24: Sul confine Israele-Libano. «Resto qui, dove ho creato il teatro di pace» di Anna Maria Brogi). Come scrive Ritchin: «le fotografie di persone che s’incontrano per risolvere divergenze sono decisamente meno pittoresche» di quelle dei conflitti. Dunque figure straordinarie come questa, vengono pressoché ignorate, le loro storie non vengono raccontate e non entrano nel mainstream dominante.

Ma c’è di più. In mezzo a questo caos informativo, spesso giocato su martellanti fotografie simili le une alle altre e tutte pressoché dedicate al medesimo argomento che fa audience, ecco che – già a partire dai primi tempi del photoshop, e oggi sempre di più con l’utilizzo dell’IA – s’infilano pure migliaia di video falsi, di immagini deepfake create con cura allo scopo maligno d’ ingannare un pubblico già di suo felicemente disposto a lasciarsi ingannare. Produzione di immagini volutamente menzognere, che “avvelenano il pozzo” della credibilità di video e fotografie. Ma può anche capitare che l’uso d’immagini “finte” sia fatto a fin di bene, magari per tutelare la sicurezza di persone reali che, se riconosciute, potrebbero essere uccise, torturate o arrestate. È questo, ad esempio il caso – ce ne parla l’autore – di alcune immagini sintetiche pubblicate da Amnesty International per denunciare gli abusi e le violenze della polizia colombiana nei confronti dei manifestanti. Accusata di aver utilizzato una pratica ingannevole, Amnesty fu costretta a ritirare tali immagini. Ma avevano senso tali accuse, quando i fatti raccontati erano comunque veri e lo scopo della falsificazione era quello di nascondere l’identità reale dei manifestanti per proteggerli? Certo, Amnesty avrebbe potuto cancellare con i pixel il loro volto – come si usa fare sui giornali per proteggere l’identità dei minori – ma in questo modo si sarebbe persa ogni possibilità d’identificazione, da parte del pubblico, con l’ipotetica persona arrestata. Per fare un esempio attuale di quanto sia sempre più scivoloso il rapporto tra verità/finzione e l’irrigidimento tra posizioni antitetiche, basti pensare alla recente foto fatta da Ali Jadallah e pubblicata sulla copertina del “Time” (1/08/2025), dove si vedono disperate donne di Gaza davanti agli insufficienti punti di distribuzione del cibo della Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Foto che è stata proditoriamente accostata a quella di un altro reporter, Anas Zayed Fteiha, fotografato da un altro suo collega palestinese, intento a fotografare accucciato, esattamente nello stesso luogo di quella del “Time”, un gruppo di donne e bambini con le loro pentole per avere il cibo. In sintesi, a partire da tale immagine, il quotidiano tedesco “Bild” (5/08/2025) ha accusato Fteiha di «inventare scene di sofferenza palestinese». Per orientarsi in mezzo a tale labirintico gioco di specchi, il sito open.online ha voluto allora condurre una ricerca e ha dimostrato che Anas Zayed Fteiha non voleva simulare nulla, stava davvero facendo un reportage sulla drammatica realtà vissuta a Gaza. Il problema (connaturato con la pratica stessa del reportage) è che i fotografi non sempre riescono a scattare al volo un’immagine efficace e a cogliere il famoso “attimo fuggente”: molto spesso devono prima cercare e poi trovare con fatica un punto adeguato di ripresa e mettersi nella giusta posizione per realizzare fotografie non solo documentarie ma anche visivamente buone, oppure – cosa che faceva anche Robert Capa – devono ricreare “artificialmente” situazione vere altrimenti impossibili da fotografare. E così ha fatto onestamente Anas Zayed Fteiha. Eppure è bastata tale fotografia, solo apparentemente falsa, perché si scatenasse la “controffensiva” israeliana al grido di Pallywood (contrazione di Palestina+Hollywood). Così molti siti web israeliani hanno usato l’immagine scattata a Zayed Fteiha per mettere in discussione l’intera realtà della carestia a Gaza e negarla con risolutezza. Le foto che arrivano da Gaza sono solo “pose della fame”, messinscene ben orchestrate al servizio della narrativa di Hamas – hanno dichiarato. Il povero fotografo palestinese accusato d’inganno ha potuto solo controbattere su instagram: «Non creo la sofferenza, la documento. L’assedio, la fame, i bombardamenti e la distruzione che la popolazione di Gaza sta vivendo non richiedono invenzioni o drammatizzazioni, ma piuttosto una coscienza viva che osa trasmettere la verità».

Dunque una fotografia “vera” come quella del fotografo palestinese – con niente photoshop, niente IA – riesce a comunicare, sulla base del pubblico che la osserva, due significati antitetici: la carestia c’è! no, la carestia è una finzione! Ma che cosa fare, allora, per non trasformare l’uso dell’IA in un banale gioco di simulazioni, proteso a ingannare o a confondere ulteriormente gli spettatori? Forse – sostiene Ritchin – conviene dichiararne l’uso con chiarezza, approfittarne per creare qualcosa di nuovo che non insegua la fotografia tradizionale. Un esempio molto interessante che racconta, è quello creato da uno studio legale australiano. Non potendo realizzare, a causa dei divieti, fotografie nei centri per immigrati al largo dell’Australia, questo studio ha raccolto frasi tratte dalle sue lunghe interviste a trentadue rifugiati trattenuti in tali centri di identificazione, e ha usato poi queste stesse frasi come prompt per far creare dall’IA immagini riferite alla realtà descritta dalle testimonianze degli immigrati. Il risultato è stato un cortometraggio di “fotografie” talmente drammatiche e potenti da risultare quasi inguardabili, dato il livello di violenza che rivelavano. Certo tali immagini non erano reali, ma lo erano le esperienze che rappresentavano e dunque, di fatto, sono riuscite, per la prima volta nella storia, a rendere visibili ingiustizie fino a quel momento tenute celate, rimase invisibili. Nel caso di questa ricerca – Exhibit A-i, The Refugee Account – l’esito è stato quindi la produzione di immagini molto realistiche, seppur non reali. Ma si potrebbe lavorare unendo materiali fotografici diversi, alcuni creati dichiaratamente con l’IA, altri no. Così ha fatto, ad esempio, il fotografo di origine russa Alexey Yurenev con Silent Hero: un progetto – ci spiega Ritchin – dedicato alla storia mai raccontata da suo nonno, eroe della Grande Guerra Patriottica sovietica, il quale prese parte alla liberazione di Berlino e a quella di Auschwitz. «Ero il suo unico nipote e prima di morire, nel 2009, mi ha detto che la responsabilità delle sue medaglie e della sua memoria sarebbe stata mia. Ho ricevuto le sue medaglie, ma non i suoi ricordi» – racconta Alexey. Dunque come testimoniare la vita di un nonno che ti ha affidato la sua storia, senza mai narrartela? L’autore intraprende così un viaggio tra fotografie di famiglia, scatti che ha realizzato al nonno quando era già molto anziano, archivi sulla guerra e creazione di immagini con l’IA, partendo da interviste agli ultimi veterani dell’Armata Rossa e soprattutto dall’ampia mole di fotografie e filmati russi della Seconda guerra mondiale. Con queste fotografie “artificiali” l’autore –acutamente – non crea qualcosa di fintamente verosimile, ma intende trasmettere qualcosa di più intimo, come l’evocazione delle emozioni e dei ricordi nascosti dell’esperienza della guerra, lasciando quindi visibili le imperfezioni visive create dall’IA. Imperfezioni che, nella loro stranezza, sfruttano il potenziale del mezzo per evocare il non-narrabile, comunicano un profondo senso di inquietudine e drammaticità, come se fossero brandelli di sogni che riemergono da incubi bellici.

in response to the text prompt (above) by Fred Ritchin, October 2022.

Quello che – come dicevo – preme soprattutto a Ritchin, è dunque riflettere, non tanto sull’intelligenza artificiale in sé, ma su come, grazie al suo aiuto, o a quello di altre tecnologie, multimediali o meno, la fotografia debba o possa oggi puntare più a interrogare e approfondire tematiche, che non a certificare gli eventi. Lo scatto fotografico deve essere inteso – sostiene Ritchin con tenacia – solo come un punto di partenza per «uscire dalla cornice fotografica», per mettere in gioco i propri sentimenti nel vivere una situazione, per rivelare ciò che sta dietro le immagini. Si potranno allora utilizzare anche testi critici o spiazzanti per accogliere e mettere in luce testimonianze, o offrire lavori che siano capaci di gestire e rivelare la complessità del reale, comprese le sue contraddizioni e ambiguità. Per questo Ritchin ci propone varie riflessioni su ricerche fotografiche approfondite, ma che magari con l’intelligenza artificiale non c’entrano niente, come ad esempio quella di Laia Abril sull’aborto e poi sullo stupro, o di Lucila Quieto sui desaparecidos, o ancora più approfonditamente sul lavoro The Blue Skies Project di Anton Kusters – fatto addirittura con polaroid che col tempo sbiadiranno. L’autore si rende infatti conto che, in numerosi casi (come in quello dei campi di concentramento e sterminio nazisti) le fotografie “classiche” hanno infatti perso la loro funzione di potente testimonianza. Non si tratta più di mostrare, ma di invitare a pensare, a immaginare, a riflettere. Anton Kusters, ad esempio, - nel progetto di cui scrive - non mostra né fili spinati, né torrette di guardia e neppure forni crematori. No, egli fotografa 1078 cieli azzurri sopra i 1078 campi di concentramento nazisti. Sotto ogni immagine stampiglia le coordinate GPS e il numero stimato di vittime di ogni sito. Quei cieli azzurri divengono così una nota dissonante che ci fa pensare: non spiegano niente ma evocano obliquamente ciò che, se visto direttamente, apparirebbe come già noto e scontato. A sua volta l’IA, se liberata da un pedissequo realismo visivo, potrà agire in modo simile, spalancando un’enorme gamma di possibilità visive basate su fonti e approcci concettuali diversi, innovativi o recuperati dal passato. L’obiettivo e la speranza di Ritchin è che tali nuove opere «forse ci aiuteranno a capire meglio il paradosso della nostra epoca, in cui la logica e il pragmatismo sono stati abbandonati, i fatti sono considerati irrilevanti e le verità sono personali e inconciliabili. Può l’intelligenza artificiale aiutarci ad analizzare e riconfigurare il mondo portandoci a una maggiore coesione?» – scrive. Anche noi, con lui, non possiamo che sperare e intanto osservare le opere di alcuni giovani autori che muovono i primi passi in tale direzione.

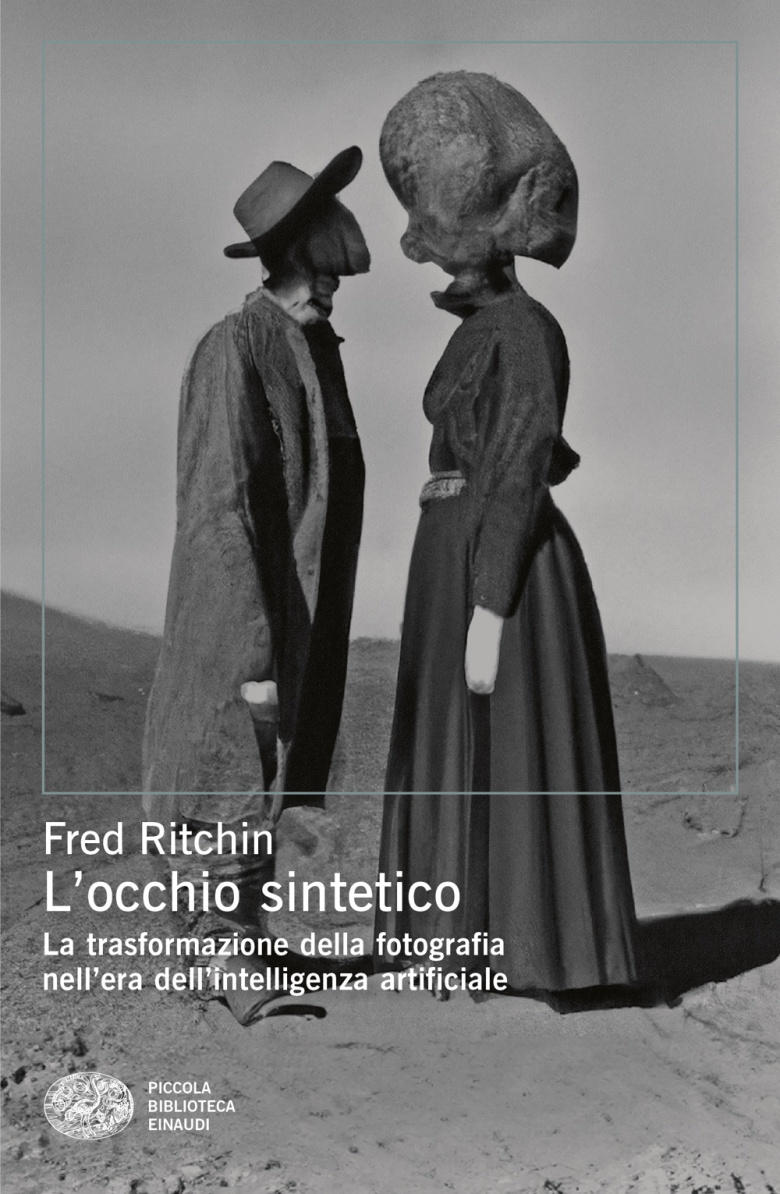

In copertina, “Photograph of Abraham Lincoln taking a selfie.” This is a synthetic image, not a photograph, generated by DALL·E in response to the text prompt (above) by Fred Ritchin, February 2023.