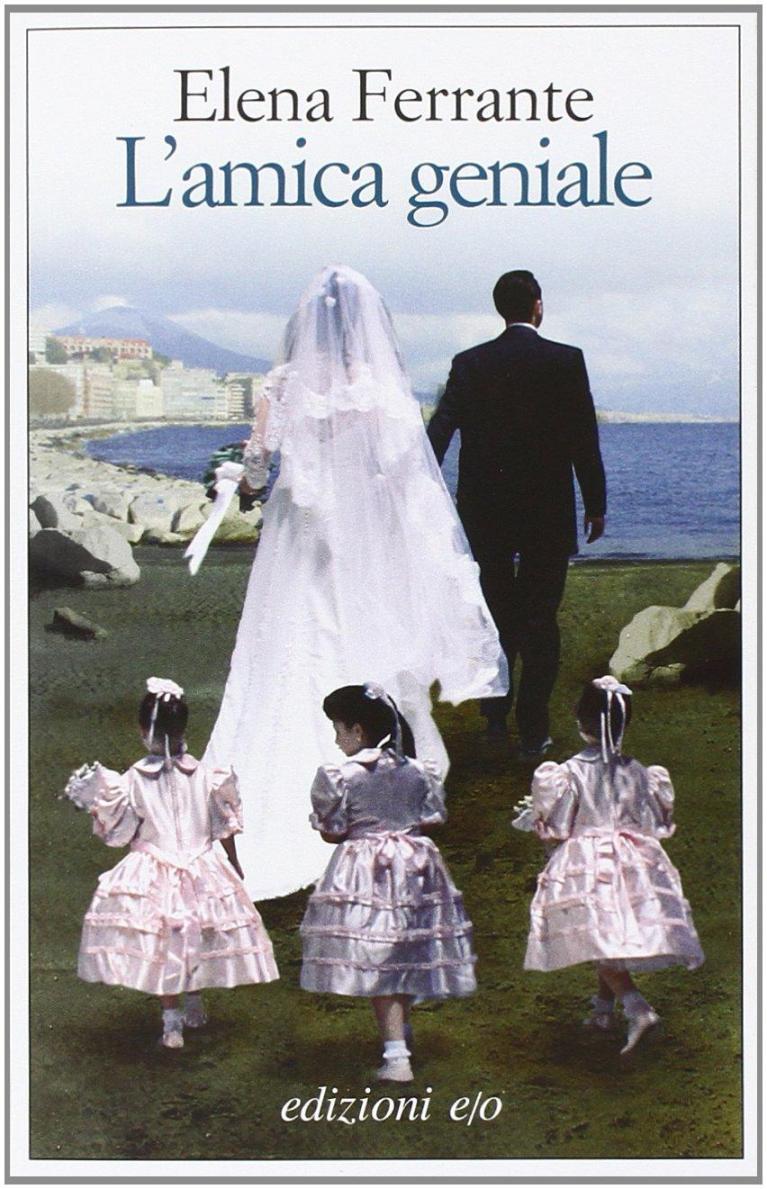

Pro | Contro / Elena Ferrante. La vita bugiarda degli adulti

Ferrante mon amour

di Stefano Jossa

È possibile confrontarsi con la Ferrante (con l’articolo al femminile perché è un brand: come la Lego e la Coca Cola) senza risultare invidioso se la si critica, gregario se la si celebra e vigliacco se la si ignora? Per provarci, ho indossato simultaneamente i panni del critico, che guarda sospettoso, e del lettore, che s’immerge appassionato, fondendo due identità in una. Comincerò quindi da quella del critico, che crede di aver individuato la chiave per leggere La vita bugiarda degli adulti, passando subito dopo a una dichiarazione di amore sviscerato per la sua scrittura, che mi ha fatto leggere il suo nuovo romanzo, come i quattro precedenti, tutto d’un fiato.

Nel romanzo c’è due volte, alle pagine 132 e 142-3, una sequenza di un triplice io, che rivela la natura del libro: una lunga confessione intimistica, in presa diretta, dell’esperienza di crescita di un’adolescente, che si trova ad affrontare il cambiamento del suo corpo, la fine della sua famiglia e la scoperta del sesso. Non diventerà adulta se non simbolicamente, alla fine del libro, che già sembra preludere a un successivo. Al centro c’è lei e solo lei, come si addice a un’adolescente, ma soprattutto con l’occhiolino rivolto al lettore, che si sente voyeristicamente abilitato a farlo anche lui, un racconto simile della propria vita, in prima persona e al passato. Nell’era del narcisismo di massa, quale strategia più vincente per raggiungere il numero più alto possibile di lettori? Chi non ha mai scritto un diario, o desiderato di farlo?

Lei è Giovanna, Giannì, come la chiamano tutti, ma soprattutto è Elena Ferrante, un nome di cui non si può che essere invidiosi, per il successo che ha e il mistero che l’avvolge, che le consentono di essere libera: libera da vincoli di appartenenza, libera dai ricatti del mercato, libera dai condizionamenti del chiacchiericcio intellettuale. Può permettersi di confrontarsi con le emozioni, lei (o lui, o loro), quelle che la tradizione ufficiale (maschile) degli scrittori italiani tende a censurare sotto il piacere ironico del gioco linguistico o il meccanismo a orologeria del giallo ben congegnato. E quali emozioni più collettive e universali di quelle adolescenziali, quando la personalità non si è ancora formata, la differenza è di qua da venire e sogni e paure sono uguali per tutti? Romanticismo puro, a scanso di qualsiasi equivoco da parte di chi pensa che il testo debba essere cura e attenzione oppure lingua e stile. No, per Elena Ferrante il testo è vita, deposito delle passioni e lingua che le fotografa. Il lavoro dello scrittore lo spiega lei stessa all’inizio del capitolo VI, il penultimo, con una di quelle sue folgoranti similitudini tratte dall’esperienza quotidiana, che creano la magia di far sentire il lettore investito della possibilità di scrivere anche lui: «Appena cerchi le parole, la lentezza si muta in vortice e i colori si confondono come quelli di frutta diversa in un frullatore». Mi gira la testa.

Giovanna è nata il 3 giugno 1979 (il giorno dopo la festa della Repubblica: quell’anno si votò e vinse la DC con il 38% dei consensi). Ma la politica non c’entra, qui, perché tutto si gioca nella sfera della famiglia, dove la felicità è apparente e lo sfacelo incombe. Il punto di partenza è uno shock, la scoperta che il padre la vede brutta e teme che possa assomigliare alla parte deforme della famiglia, i suoi parenti, «sagome ululanti di disgustosa scompostezza» (una sinestesia, per gli amanti delle figure retoriche, di cui certo Ferrante fa parte, dal momento che vi riempie i suoi libri): chissà perché ululassero, al di là dell’effetto fonetico ed evocativo della parola, visto che l’ululato dovrebbe forse rimandare a un’incapacità di parlare, mentre qui annuncia mancanza di armonia e grazia nel corpo più che nella voce. Tra gli ululati più ululanti c’è quello della zia Vittoria, che i genitori di Giovanna hanno identificato col male. Giannì la vuole conoscere, la va a cercare, la trova e ne è affascinata: opponendo radicalmente cultura e natura, il mondo borghese dei genitori, che vivono al Vomero, nella parte alta della città, e quello popolare della zia, che vive al Pascone, nella zona industriale, Giovanna incontra l’altra faccia del mondo, dove vivono persone ignoranti, ma piene di energia e di vita, che la corteggiano e l’iniziano al sesso – coinvolgendo anche le sue amiche, Angela e Ida, con trasgressione totale dell’antiquata legge aristotelica della verosimiglianza. Si allontana così dai genitori, dalla loro ipocrisia, dai loro ricatti, dalla loro richiesta di appartenenza, scoprendo che l’età adulta è prima di tutto iniziazione alla bugia (da cui derivano solitudine, autonomia e conquista di personalità).

Gli ingredienti del romanzo perfetto ci sono tutti (Napoli tra cartolina e degrado, la scatola delle foto, la visita al cimitero, il viaggio verso Nord, la scoperta del sesso), per rendere la narrazione rassicurante e guidare il lettore verso territori noti. Avrei potuto scriverlo io, se solo avessi avuto il coraggio. Peccato, però, che quella sofferenza «mista incongruamente a soddisfazione» che prova fin dall’inizio Giovanna di fronte alla sensazione di un nuovo odore del padre io non avrei mai avuto il coraggio di proporla ai lettori, perché una mescolanza congrua di sofferenza e soddisfazione mi si addice ovviamente di più; ma si sa, Ferrante i lettori sa per prenderli per mano e spiega loro proprio tutto, anche che sofferenza e soddisfazione non dovrebbero andare insieme. L’ansia diventa anomala, perché esiste anche quella regolare; Giovanna non pensa, ma pensa desolata; le cose non combaciano mai nel romanzo, ma combaciano alla perfezione; l’amore lega con fili invisibili; la curiosità è ansiosa... Ferrante è così puntualmente precisa da non lasciare nessuno spazio all’immaginazione e all’interazione del lettore: le parole battono sempre e non volano mai.

Proprio qui è ciò che mi affascina della Ferrante: sa sempre tutto e lo spiega per filo e per segno. Lo spazio dell’ignoto, della metafora e dell’irrazionale non le appartengono: la letteratura è resoconto, vita in presa diretta, ferita nella carne e reazione del corpo. Carne e corpo fatti di parole, però, perché la ferita si senta, ma non faccia male e il corpo si allerti, ma non si turbi. Sempre rassicurante: dal messaggio ideologico filocapitalista che bisogna accettare l’esistente e adeguarsi, al trionfo di romanticismo nelle emozioni personali, che si condensano in sentenze plastiche che passeranno alla storia, su una scala dallo sdolcinato al provocatorio che va da «Ciò che contava davvero era la capacità di suscitare amore, anche se brutti, anche se malvagi, anche se stupidi» a «L’amore è opaco come i vetri delle finestre dei cessi». Adoro la sua abilità di avvolgere il lettore in quei suoi periodi lunghi e morbidi, che solo un critico pregiudizialmente ostile potrebbe chiamare lunghi e verbosi. Quanto mi piace, poi, quel suo stile amichevole, che scruta pettegolamente l’interiorità e lascia cadere una parola apparentemente stonata, come se fosse un tema della scuola media, in cui tutti possiamo riconoscerci ricordando le nostre fatiche, successi o sconfitte che fossero, sui banchi di scuola: «quella scontentezza mi agitava opacizzando ogni cosa»; «non avevo fatto i conti col garbuglio dei miei sentimenti»; «avevo un vuoto dentro capace di ingoiare ogni sentimento in un tempo brevissimo».

Sono intense, infine, le sue similitudini, così quotidiane, così fisiche, così vicine all’esperienza del lettore, così familiari ed espressive: la testa che pensa non potrà fare altro che «battere come su una tastiera propositi fino a un minuto prima inconcepibili», come se dentro al cervello le dita picchiassero violentemente nell’atto di riflettere; la ragazza va dietro alla zia, guarda un po’, «come se mi tenesse al guinzaglio»; il «desiderio di chiavare» della madre con l’amico del padre è «come un gargarismo quando si ha il mal di gola»; Giovanna è innocente «come i pargoli di Gesù» (lei che non ha avuto un’educazione religiosa); la mamma fissa il braccialetto «come se fosse la collana di Armonia» (l’ho dovuta cercare su google per sapere cosa fosse); una ragazza quindicenne può dire a una coetanea che si sente «una pietra sotto la quale è nascosta una vita elementare»; i fidanzati si abbracciano «come se volessero stritolarsi e mescolare i frammenti dei loro corpi»; la voce di chi rimprovera è «come un chiodo che graffia una lamiera». Solo il già nominato critico ostile, quello invidioso e livoroso, potrebbe definirle posticce, fuori contesto e calate dall’esterno, queste similitudini.

Nascono così, dentro una lingua che condensa e distende al tempo stesso, quelle straordinarie transizioni narrative che determinano un ritmo tutto azione, in cui le frasi s’inseguono fino a farti mancare il respiro e annunciano le sorprese a venire di una trama perfettamente congegnata – grazie a un braccialetto, che fa il paio con la bambola della tetralogia, a scandire le tappe della narrazione. Fin dal primo romanzo della serie precedente un grande critico, forse a volte un po’ notomizzatore, ma straordinariamente acuto, come Raffaele Donnarumma aveva parlato di feuilleton, che è quel tipo di romanzo, originariamente a puntate, che è rivolto solo a intrattenere: lo si legge e butta, usa e getta, perché non lascia nulla e non dà da pensare. Ti fa compagnia, come Ferrante sa sempre fare, perché sa raccontare, questo sì: di fronte ai troppi intellettuali che amano i romanzi a singhiozzo, in cui il gioco linguistico prevale sulla verve narrativa, Ferrante può essere un antidoto efficace. Ma non si dica che non sa scrivere, perché sciatteria e mediocrità sono una precisa scelta espressiva: per mantenere uno stile confidenziale, spietatamente sincero e volutamente inelegante. L’alternativa è dei pedanti, che direbbero: se alla letteratura si chiede solo di passare uno o due pomeriggi in tranquillità, La vita bugiarda degli adulti è perfetto; ma se alla letteratura si chiede di affrontare lo spazio della ricerca e del dubbio, una conoscenza che vada al di là della pura referenzialità, il libro potrà restarsene al calduccio nelle librerie.

Prodotto di consumo, sa raggiungere i lettori, perché li accarezza, blandisce e conferma; ma la letteratura, quella vera, è schiaffo in faccia e deviazione dal sentiero piuttosto che chiamata a raccolta. La invidio, la Ferrante, perché ha il coraggio di essere popolare, amica delle masse, mentre io resto disperatamente elitista, chiuso nel mio mondo e terribilmente solo. Perché lei è una e tutte, come la sua protagonista: unica e collettiva, non ha uguali, eppure è tutte le donne. E perché è napoletana, cioè natura, istinto, spietato vitalismo, che rende le donne «vere e agguerrite e benevole» laddove «i maschi sono tutti brutti e aggressivi e puzzolenti». Di napoletano infatti qui se ne trova un po’ di più (assai per molto, pacca per schiaffo, zizze per tette), ma la voce neutralizzante della narratrice riesce anche stavolta a evitare sbalzi, con una lingua da koiné nazionale che evita di rendere conto del fatto che a Napoli e Milano si parla perlomeno con accenti diversi – ma il suo realismo, si diceva, è piuttosto magico che verisimile.

Intorno a Ferrante e al suo mito si è scatenata quella che Harold Bloom, un po’ troppo polemicamente, ha chiamato la scuola del risentimento: tutti coloro che si sentono antagonisti perché rivendicano i diritti individuali anziché pensare a un progetto sociale alternativo hanno trovato in Ferrante un simbolo potentissimo per opporsi al patriarcato accademico del maschio bianco occidentale. Il risentimento, allora, lo ammetto, è tutto mio, perché mi sento in pericolo e dico che contrapporre a quella attuale una società che alle elezioni politiche privilegi i neri rispetto ai bianchi e ai concorsi universitari le donne rispetto agli uomini significa non fare altro che riprodurre la logica che per anni ha privilegiato i bianchi rispetto ai neri e gli uomini rispetto alle donne, senza alcuna riflessione sulla qualità e il valore. Ah, se fossi Elena Ferrante, potrei svincolarmi persino dall’appartenenza di genere, femmina nel nome, ma chissà, LGBTQ magari nella persona, o semplicemente androgino, o pure un’intelligenza artificiale, questa sì quasi certamente afroasiatica.

Se L’amica geniale era la serie della «smarginatura», questo è il romanzo del «rattoppo»: due metafore tessili, radicate nell’arte che gli educandati imponevano alle donne, il cucito, che da schiavitù subita si fa abilità conquistata, come se rimestare nella ferita potesse farsi principio di forza anziché imprigionamento intellettuale. Ma lei è libera, si sa. Eppure, com’era forse inevitabile, Ferrante ammicca sempre a se stessa, perché la nipote e la zia sono una versione rivista e aggiornata di Lila e Lenù, nella loro amicizia impossibile e nella loro reciproca influenza. L’adolescenza è del resto il tema perfetto, come sanno bene prima di Ferrante i vari Moccia, Volo e Gamberale, perché in Italia l’unico pubblico vero di lettori è costituito dagli adolescenti, spesso costretti dalla scuola, disperatamente all’inseguimento di una sintonia col presente: vendere milioni di copie si può solo catturando quel pubblico prima di tutto.

Il lettore a questo punto abbandonerà l’alleanza col critico e lo accuserà di essere il solito professore universitario che stronca il romanzo di cassetta del momento per le solite tre ragioni (sempre le stesse): primo, perché è invidioso del suo successo; secondo, perché sa che la critica accademica non conta più niente; e terzo, perché per lavoro deve sostenere la superiorità del passato rispetto al contemporaneo. Accodarsi al coro, un professore non può farlo; proclamarsi diverso, questa è la sua missione. D’altra parte, gli replicherà il critico, se non fossi il professore livoroso che stronca per invidia, rischierei di diventare il professore che insegue il mercato per avere successo, ottenere visibilità e costruire consenso. Sarei la vestale del contemporaneo così come il mio corrispettivo lo è dei classici.

Mi vernicerei di modernità solo per nascondere la polvere su cui si poggia la mia identità professionale oppure sarei alla ricerca dell’attualità perché in fondo dei classici non so niente e il mio lavoro dovrò pure legittimarlo.

Tra questi due modelli, il professore sacerdote della tradizione e il professore fotocopiatore del presente, io che scrivo (e che narcisisticamente ora parlo solo di me) non saprei proprio scegliere: quindi ho scelto che (altro omaggio alla scrittura femminile) mi portasse il cuore, che è dove Ferrante mi ha colpito, costringendomi a prendere posizione, perché essere contro è sempre un gesto di grande passione, così come odiare è una forma di amore. Io la Ferrante la amo, non come chi ne ha fatto un oggetto di vivisezione accademica, attribuendole parole d’ordine che si potrebbero appiccicare a chiunque e a qualunque prodotto, ma come chi si è fatto stregare e si ribella a questa malía. Io sono come l’innamorato che non raggiunge l’oggetto amato anziché quello che se ne impadronisce triangolarmente, facendone un feticcio da brandire e sostituendo il proprio saggio accademico all’impossibilità di essere Ferrante: io non ci scrivo un saggio su, ma provo a capire perché continuo a leggerla, e a commentarla, nell’illusione di poter spiegare a qualche lettore digiuno di letteratura che non è proprio il caso di leggerla. Forse voglio isolarla perché sia solo mia?

Gli adulti bugiardi di Elena Ferrante

di Viviana Scarinci

“È così facile – pensai – morire proprio nella vita delle persone senza le quali non possiamo vivere?”. Elena Ferrante

Era il 1992. Enzo Siciliano con un articolo sul Corriere della sera datato 28 giugno salutava l’uscita di L’amore molesto, opera di esordio di una certa Elena Ferrante, come “un debutto sul difficile terreno della ricerca interiore” manifestando sorpresa per l’altezza stilistica raggiunta là dove un’originalità “non guidata” sceglie lo scavo entro destini individuali piuttosto che confrontarsi con la storia.

Confronto che in effetti doveva sembrare particolarmente urgente in quei mesi, dato che il 1992 in Italia è un anno in cui si verificano degli eventi destinati a cambiare radicalmente il corso degli avvenimenti di natura civile e politica per come si erano configurati fino ad allora. Infatti finalmente ne sapemmo qualcosa di Gladio, ebbero luogo le sentenze del Maxiprocesso di Palermo, irruppe platealmente sulla scena pubblica tangentopoli. Ma soprattutto il 1992 è l’anno in cui saranno assassinati dalla mafia i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Siciliano chiudeva il suo articolo elogiativo proponendo un’immagine estremamente significativa dal punto di vista del linguaggio e indicativa del contesto in cui quella storia di madri e figlie napoletane, per niente addomesticata dal buon senso, non poteva che stupire. Infatti Siciliano concludeva accostando in termini di esiti la “poesia della remissività donnesca (…) e l’idea che il riscatto arriva con la sofferenza del pensiero”.

L’amore molesto arrivò a fare i conti con tutto quello che si era creduto in merito al ruolo del romanzo in Italia e segnava di fatto il mancato riconoscimento pubblico dell’esistenza di una precisa genealogia del romanzo italiano scritto da donne, proprio quella genealogia cui si riferisce Elena Ferrante a più riprese: “La posta in gioco è più alta: contribuire a rafforzare una nostra genealogia artistica che regga, per intelligenza, per finezza, per competenza, per ricchezza di invenzione e per densità emotiva, il confronto con quella maschile” (L’invenzione occasionale, Roma, Edizioni e/o, 2019). Genealogia che tra l’altro nel 1992 la filosofia e la critica letteraria italiana di matrice femminista stavano contribuendo già a delineare.

Per tornare ai giorni nostri il 7 novembre scorso, accompagnato da un grande clamore dei media di tutto il mondo, ma anche italiani stavolta, esce La vita bugiarda degli adulti (Roma, Edizioni e/o, 2019), che ha tutta l’aria di costituirsi come il primo romanzo di una nuova saga. Proprio il clamore mediatico e il successo di pubblico, nel caso di Elena Ferrante, con buona pace dei detrattori, non stanno a smentire il valore di un’opera già tradotta in cinquanta Paesi e con all’attivo dodici milioni di copie vendute in tutto il mondo. Per non parlare delle precise e circostanziate ascendenze letterarie che legano l’opera di Ferrante a quella di Elsa Morante e Anna Maria Ortese.

Ma stanno a sottolineare un fenomeno che ha portato l’Italia al centro di un discorso globale che attraverso la letteratura, riguarda finalmente le donne.

Dopo la tetralogia di L’amica geniale infatti, Elena Ferrante inizia il racconto in prima persona della vita di Giovanna Trada nata a Napoli il 3 giugno 1979, colta sul compiersi dei suoi 13 anni fino ad arrivare ai 16. Ma non è un inizio del tutto nuovo, semmai è un ricominciare daccapo a guardare all’Italia attraverso Napoli, ribattendo ostinatamente sugli stessi temi che da quasi trent’anni si focalizzano sulle madri, le figlie e la famiglia italiana. Per giunta sapendo dire così tanto di quanto non era ancora stato scritto della storia di un Paese in cui il peso dei legami familiari si estende ad agire fin nei meandri più noti e più impensabili delle relazioni sociali, descrivendone conseguenze pubbliche e private che non possono essere escluse dalla storia con la S maiuscola. Altrimenti si rischia di essere davvero troppo lontani dal racconto di chi siamo stati e di conseguenza dalla credibilità di quello che siamo diventati.

In ballo infatti stavolta è proprio un’eredità generazionale, storica e politica, ambivalente, che è bene saper guardare da tutte le prospettive se si vuole crescere. E Giovanna lo vuole sicuramente, dato che il romanzo si chiude con un proposito di tutto rispetto, quello di diventare adulta come a nessuno è mai successo. Per non parlare della domanda che campeggia già in quarta di copertina: crescere per diventare cosa, per somigliare a chi? Intendiamoci: fare da sé per Giovanna non è una velleità ma una necessità sancita dalla sofferenza del pensiero, cui forse Siciliano si riferiva senza farne una questione di genere, che pagina dopo pagina renderà il linguaggio e le sue insidie più o meno consapevoli, il vero protagonista del libro e la vera posta in gioco in termini di eredità.

La cornice di questa eredità è Napoli che per l’occasione è divisa esplicitamente in due. La città di sopra del Rione Alto e del Vomero e di San Giacomo dei Capri in cui le famiglie ritratte nel libro, ossia quella di Giovanna e quella delle due bambine Ida e Angela sue amiche, pretendono si parli esclusivamente in italiano, pretendono si studi soprattutto per non incorrere nella vergogna di avere una figlia bocciata, cosa che invece accadrà sia a Giovanna che a Ida. Eppure le tre bambine apparentemente così ben accudite saranno lasciate da sole a raccogliere un’eredità che riguarda la distanza incolmabile tra il guardare e il vedere, che in tutta evidenza è il problema che ha investito la vita di entrambe le loro famiglie.

Poi c’è la Napoli di sotto immersa nel grigiore di tutto quanto globalmente da Milano a Calcutta significa marginalità. Qui si parla solo in dialetto perché il dialetto è lingua madre e il problema è decidere se governare o meno la ferocia che in ogni posto al di sotto del mondo emerso è la stessa. Di sopra padri e madri discorrono: “delle solite cose che gli stavano a cuore, parole che orecchiavo da sempre tipo politica, valore, marxismo, crisi, stato”. Di sotto la tremenda zia Vittoria, figura impresentabile cancellata dai genitori e riesumata dalla smania adolescenziale di Giovanna di capire davvero di chi ha preso il volto lei, imperversa imponendo alla figlia dell’odiato fratello, con tutta la sua sgradevolezza, di guardare, guardare davvero e decidere di quale racconto vuole far parte.

Sarà grazie a questa zia che Giovanna scoprirà che l’epica familiare che sta alla base della narrazione della sua venuta al mondo è il più bugiardo dei racconti e che tutto l’alto e tutto il basso da cui proviene costituisce un presupposto che non potrà esserle d’aiuto nel proposito di diventare un’adulta del tutto diversa da quelle che sono ritenute le migliori qualità degli adulti.

Infatti degli adulti di questa storia nessuno è felice o ha ragione, nessuno ha vinto la sua battaglia, nessuno è depositario di qualcosa di significativo al punto di costituire un’eredità davvero solida e soprattutto nessuno ha agito con giustizia nei confronti degli altri pure avendo ampiamente attinto a un lessico fortemente polarizzato in questo senso. Sono i più giovani quelli che Elena Ferrante incarica attraverso Giovanna, non di evitare di dire bugie ma di trovare una sintesi simbolica che non cristallizzi lo sguardo in una polarità vuota: giusto o sbagliato, bene o male, alto o basso, tradimento o lealtà, perché questo scontro di mondi è talmente connesso con l’eredità di Giovanna Trada che tanto l’individuo socialmente qualificato come migliore o peggiore quanto la madre e il padre alla luce dei fatti, semplicemente non sono più credibili. Almeno rispetto a quanto di risaputo li abbia ricondotti al presente di una adolescente nata in Italia nel 1979, tanto addolorata quanto conscia e decisamente molto promettente: “una contiguità incongrua tra volgarità e finezza, e quell’ulteriore assenza di confini nitidi in un momento in cui stavo perdendo ogni vecchio orientamento, mi smarriva ancora di più.”

Ma niente paura, anche stavolta come è già accaduto in Ferrante, esiste un oggetto magico il quale avrà la funzione determinante che rende al guardare alle cose consuete, uno sguardo capace di andare molto oltre le dicotomie, le ambivalenze, gli equivoci, uno sguardo capace di recare alla menzogna un valore del tutto sorprendente. Questo oggetto magico non mette a posto proprio niente perché nell’economia delle storie narrate da Ferrante nessun luogo è sicuro. E non sarà più una bambola che pure nel libro ancora ricopre un valore simbolico importantissimo. L’oggetto magico dei bugiardi di Ferrante è un monile, un prezioso braccialetto da donna che grazie al suo potere maligno mette in circolo tutte le energie che fanno destino. Il tradimento sopra ogni cosa.

Maschile e femminile, immanente e trascendente, corpo e spirito, lealtà e tradimento sul finire del romanzo irrompono attraverso i personaggi di Roberto e di Ida. Il primo è l’uomo di cui Giovanna si innamorerà davvero e pare rappresentare con il suo legame di natura intellettuale con la religione proprio quell’aggancio con la trascendenza che l’opera di Elena Ferrante ha illustrato in altri termini attraverso la tetralogia di L’amica geniale. La seconda è la giovanissima amica che si fa bocciare per aver troppo letto e scritto per conto suo. Giovanna sceglierà proprio Ida come compagna di un viaggio dal sapore iniziatico alla volta di Venezia, dopo avere indicato all’amica di essere la prescelta dandole senza vergogna un bacio sulla bocca ai giardini della Floridiana nonostante l’andirivieni di madri che sospingono passeggini.

Il romanzo finisce qui. Lasciamo con disappunto il bel Roberto che sta scrivendo un saggio sulla compunzione: “La chiamò più volte addestramento a pungersi nella coscienza, attraversandola con ago e filo come la stoffa quando bisogna farne un abito”. Compunzione ha a che fare con il rimorso, con il pentimento; come dice il vocabolario della lingua italiana Treccani, è un atteggiamento ostinato di umiltà e afflizione, talora ipocrita che nella teologia cristiana sta anche come sinonimo di contrizione… è troppo, quanto bisognerà aspettare per l’uscita del prossimo romanzo?

Ferrante sembra dire che tra il guardare e il vedere c’è un baratro che certi adulti ricolmano abilmente di parole sempre più scollate dal campo in cui accadono le cose della vita vera che è più tremenda e più magica di tutte le menzogne del mondo. Se davvero Elena Ferrante con La vita bugiarda degli adulti ha voluto dire questo, io ci credo.