Diagrammi, i disegni del pensiero

Nella sede veneziana della Fondazione Prada di Ca’ Corner della Regina è in corso la mostra “Diagrams” dal 10 maggio al 24 novembre 2025, un progetto espositivo concepito dallo studio AMO/OMA, fondato da Rem Koolhaas, incentrato sulla duplice natura e funzione del diagramma inteso sia come dispositivo grafico, sia come sistema concettuale, due modalità fondamentali per ogni processo di conoscenza e di comprensione del mondo in cui viviamo. I testi presentati nel catalogo spiegano che i diagrammi e le infografiche sono strumenti di costruzione dei significati in grado di agevolare, ma anche influenzare, attivamente la comprensione di idee complesse mediante una forma grafica di facile lettura. Attraverso documenti rari, pubblicazioni a stampa, immagini digitali e video la mostra documenta in modo esauriente le ragioni per le quali, dai tempi antichi all’era contemporanea, il diagramma abbia travalicato la funzione di mero strumento grafico per assumere quella di una modalità del pensiero.

I diagrammi, infatti, sono stati sempre presenti in qualunque ambito della vita umana in quanto costituiscono la forma di comunicazione visiva più ancestrale e remota: sono stati trovati in Sudafrica diagrammi tridimensionali realizzati intorno al 40.000 a.C.; e sull’isola di Ammassalik sono state trovate delle mappe della costa della Groenlandia intagliate nel legno.

L’esposizione evidenzia la natura universale e diacronica dei diagrammi e l’incidenza che queste forme di visualizzazione grafica hanno avuto nella storia della comunicazione visiva in vasti ambiti tematici e in particolare nelle problematiche considerate le “urgenze” del mondo contemporaneo, quelle più rilevanti del discorso politico e culturale del nostro tempo: Ambiente costruito (la sostenibilità); Salute (il corpo); Disuguaglianza (la discriminazione); Migrazione; Ambiente (il Mondo, gli Elementi e le Calamità); Risorse (Cibo); Guerra (Strategie e Bomba atomica); Verità (Astronomia, Religione e Storia); Valore (Fluttuazioni). La presentazione di ciascuna tematica si avvale di diversi supporti espositivi attraverso i quali autorevoli studiosi sviluppano e approfondiscono nello specifico i diversi argomenti.

Come tutte le altre forme di comunicazione, anche i diagrammi non sono mai completamente neutrali e oggettivi. In ragione di questa consapevolezza lo studio AMO/OMA ha realizzato un display che si potrebbe definire come un diagramma della stessa mostra, ovvero un metadiagramma che si fa carico di svelare i metodi di ricerca e di esposizione in tutta la loro trasparenza e accuratezza.

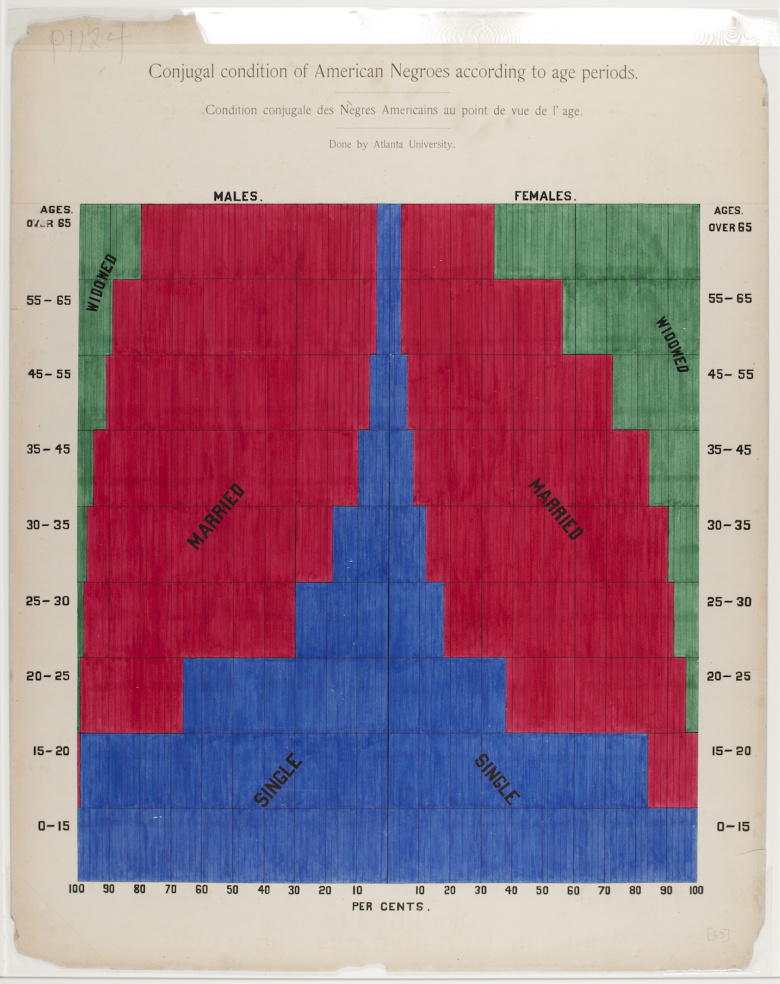

Copia espositiva di un grafico statistico sulla condizione dei discendenti degli ex schiavi africani residenti negli Stati Uniti d’America, Atlanta University. Inchiostro e acquerello su carta, Daniel Murray Collection, Prints and Photographs Division, Library of Congress, Washington, D.C., Courtesy Library of Congress, Prints and Photographs Division Washington, D.C., Daniel Murray Collection.

Prendendo come riferimento i lavori di W.E.B. Du Bois (1868-1963), sociologo afroamericano noto per la realizzazione delle infografiche, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, sulle comunità black negli Stati Uniti, l’esposizione evidenzia anche il potere comunicativo delle infografiche, il loro potenziale in termini di indagine sociale e mette in luce il fatto che anche queste forme di comunicazione visiva possono nascondere oppure evidenziare alcune tematiche legate alla giustizia sociale, alle questioni identitarie, al razzismo, ai diritti delle minoranze etniche e religiose. La mostra mette in evidenza come i diagrammi possano essere strumentalizzati e impiegati in modo distorto per plasmare la percezione di alcuni temi, ancor più oggi che, anche a causa del potere dirompente dei big data, il sempre più frammentato panorama della comunicazione può essere facilmente falsato dai social media e dalle piattaforme online.

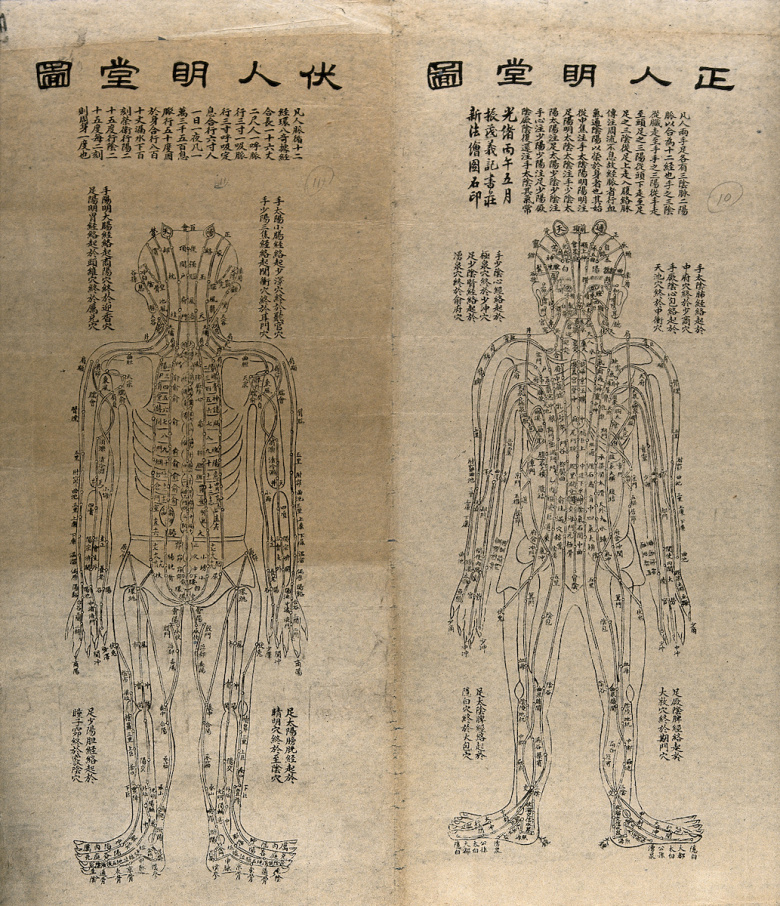

In tutte le diverse civiltà e culture, da quelle europee a quelle arabe, asiatiche e mesoamericane gli ambiti in cui sono comparsi i primi diagrammi sono quelli dell’astronomia, della geografia, della religione e della scienza dove ancora oggi continuano a svolgere la funzione imprescindibile di espliciti strumenti di creazione di significato, testimoniando che tutte le culture condividono da sempre gli stessi orizzonti conoscitivi.

Per molteplici aspetti questa esposizione si colloca nello stesso alveo di “Human Brains”, un approfondito processo di ricerca che la Fondazione Prada, a partire dal 2018, ha avviato nelle sue sedi di Milano e Venezia, con l’intento di esplorare i meccanismi che consentono al nostro cervello di produrre il pensiero, di provare emozioni, di conoscere e comprendere l’uomo, la natura, l’universo. Il cervello umano è stato declinato al plurale, come suggerisce il titolo, da differenti approcci scientifici in diverse discipline: dalla neurobiologia alla filosofia, dalla psicologia alla neurochimica, dalla linguistica all’intelligenza artificiale. Particolare rilievo è stato dedicato agli studi di neurobiologia e di neurofisiologia sperimentale sui neuroni, sulle loro interconnessioni, sui tipi di messaggi che si scambiano e sulle loro superspecializzazioni. Le connessioni e gli elementi di continuità che si possono riscontrare tra queste precedenti iniziative e l’attuale mostra sui Diagrammi sono molteplici oltre che particolarmente affascinanti.

Di tutti gli aspetti che la mostra tratta quello che a nostro avviso è il più suggestivo e ricco di implicazioni riguarda proprio la connessione tra le reti neuronali e le mappe mentali e l’implicita modalità del pensiero che sottendono.

Fin dalle prime raffigurazioni dei neuroni realizzate alla fine del XIX secolo da Camillo Golgi e Santiago Ramón y Cajal (premi Nobel nel 1906) la forma di un neurone con le sue diramazioni dendritiche disegna già con la sua stessa anatomia la forma di un diagramma. La struttura irradiata dei suoi assoni, essenzialmente lineari, appare come un tracciato grafico, come una sorta di disegno biologico al cui interno scorrono segnali elettrici, le cui scariche accendendo i circuiti delle reti neuronali che “illuminano di senso” il cervello, divenendo visibili anche agli osservatori esterni. Questo spettacolo è ciò che gli occhi dei ricercatori vedono e registrano nelle recenti imaging brain, uno strumento di indagine presente in tutti i laboratori di neuroscienze. La struttura dell’irradiamento degli assoni di ciascun neurone e le configurazioni che la varietà delle connessioni disegnano all’interno di una rete neuronale sembrano replicare strutture analoghe a quelle dei più diffusi schemi cognitivi e mappe mentali. La loro similitudine, ma potremmo anche dire la loro omologia topologica e funzionale, è così convincente da autorizzarci a ripristinare il concetto di isomorfismo funzionale tra il piano fisiologico e quello mentale. Le mappe mentali, (spiegano Anna Giglioli e Gilberto Collinassi. Le mappe per apprendere. Come rappresentare il pensiero. Luca Sossella Editore. Bologna 2011) visualizzano una modalità di formazione dei pensieri e le dinamiche in cui i processi conoscitivi possono evolvere in diverse direzioni, seguendo i sentieri tracciati dalle associazioni, o quelli delle induzioni, delle deduzioni, delle abduzioni, delle intuizioni. Le mappe mentali presentano generalmente una struttura radiale incentrata su un modello logico associazionista; mentre le mappe concettuali presentano una struttura ad albero rovesciato e seguono un modello più logico e connessionista.

La loro utilità deriva dal fatto che il cervello umano ricorda soprattutto i primi e gli ultimi dati che gli sono stati comunicati; ma anche quegli elementi che sono facilmente associabili ad altri già noti, per alcuni aspetti, funzioni o significati che si richiamano tra loro. Il cervello non accumula nella memoria tutte le informazioni che riceve, ma nella formazione del pensiero procede generando relazioni, connessioni, associazioni, somiglianze tra i dati che i sensi acquisiscono nell’immediato e quelli precedentemente memorizzati; seleziona quelle che nel loro insieme possono formare un reticolo di associazioni cognitive, una struttura analoga a quella delle reti neuronali: la caratteristica distintiva dei cervelli come il nostro è la prodigiosa capacità di creare mappe. È questa la conclusione a cui giunge l’autorevole neuroscienziato Antonio Damasio nel suo saggio: Il sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente. (Adelphi, Milano, 212).

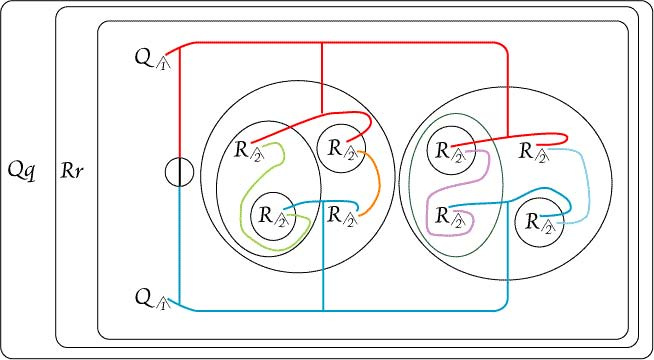

Le mappe mentali, o i diagrammi, continua Damasio, sono fondate “sull’attività di cellule fisiche, la cui configurazione è fisica esattamente come gli oggetti o le azioni a cui corrisponde. Essi vengono temporaneamente disegnate, o incise, nel cervello, dalla sua stessa attività.” Non c’è alcuna valida ragione che porti ad escludere che i circuiti costituiti dai neuroni cerebrali non debbano creare, sotto forma di immagine, un qualche tipo di corrispondenza. Autorevoli studiosi dei diagrammi hanno, infatti, concluso che, per quanto essenziale possa essere il linguaggio orale “naturale”, è tuttavia innegabile che, l’articolazione, la costruzione e la comprensione di pensieri complessi richiedono una visualizzazione spaziale delle relazioni semantiche che intrattengono i concetti e le proposizioni tra di loro. Nella conversazione di apertura del catalogo tra Rem Koolhaas e Katya Inozemtseva incentrata sulla definizione della natura dei diagrammi i due autori sostengono che una delle funzioni che questi svolgono è quella di rendere autoevidenti i ragionamenti che hanno portato ad ogni determinata forma di visualizzazione, e questo conferisce al diagramma una rilevanza che lo eleva molto al di là di un semplice prodotto visivo, conferendogli lo statuto di “una forma del pensiero che rappresenta il pensiero quasi prescindendo da uno stile o dall’estetica del periodo…. è il pensiero nella sua forma pura.” Il pensiero che il diagramma disegna è, evidentemente, un pensiero visivo, un pensiero per immagini che permette di esplicitare in una forma chiara e sintetica una complessa mole di relazioni, connessioni, associazioni tra elementi, dati, fenomeni e processi che possono appartenere anche a differenti livelli spaziotemporali della realtà e che essendo invisibili, oltre che indicibili con altrettanta chiarezza, rimarrebbero incomprensibili e inconoscibili. Questo spiega perché nella storia dell’umanità tutte le culture hanno prodotto una quantità e una varietà pressocché inesauribile di raffigurazioni grafiche, destinate a comunicare tutti gli aspetti della vita materiale e di quella spirituale. È stato il filosofo e logico americano Charles Sanders Peirce a spiegare perché i diagrammi visualizzano le strutture del pensiero, dimostrando che la maggior parte dei ragionamenti che fanno i matematici e gli scienziati in generale procedono costruendo diagrammi nella loro mente. Nel 1896 Peirce elaborò un sistema di diagrammi logici a cui diede il nome di “grafi esistenziali”, equivalenti a delle visualizzazioni grafiche delle espressioni logiche i cui segni sono del tutto differenti da quelli impiegati nelle sequenze di simboli algebrici convenzionali. Le differenze, comunque, vanno ben al di là della notazione grafica: Peirce era convinto che i diagrammi non costituissero dei meri mezzi ausiliari del ragionamento, bensì che fossero “essenzialmente il pensiero reso visibile”; una modalità del pensiero; peculiari processi cognitivi non riducibili a parole e che, avvalendosi dell’intuizione spaziale, portano alla scoperta di verità che sarebbe molto più difficile raggiungere con i metodi algebrici. Peirce definì l’invenzione dei suoi grafici esistenziali il suo “capolavoro” perché supponeva che avrebbero costituito la logica del futuro. Le ragioni di tanto entusiasmo derivano dal fatto che i diagrammi non si lasciano ridurre a semplici strumenti di calcolo in quanto la loro funzione precipua è quella di operare, con la massima chiarezza, trasparenza e analiticità, l’analisi logica e la scomposizione del ragionamento deduttivo. Fin dal primo rigo del suo saggio “iconismo e grafi esistenziali” Peirce dichiara esplicitamente che “per illustrare il corso generale del pensiero, costruiamo un diagramma: voglio dire un sistema di diagrammatizzazione mediante il quale si possa rappresentare con esattezza qualsiasi svolgimento del pensiero.” La visualizzazione grafica del processo di un pensiero deduttivo consente di poter osservare con la massima analiticità iconica e visiva, come se si guardasse in una mappa, il processo, il percorso che il pensiero ha svolto in ogni sua direzione, rendendo visibili le connessioni, i passaggi inferenziali che, dalle premesse iniziali, hanno portato alla tesi.

Diversamente dalla scrittura che, come la lettura, è lineare e sequenziale e il loro svolgimento richiede del tempo, il diagramma espone nello spazio una rete di relazioni anche molto complesse che si comprendono istantaneamente: “le parole separano, le immagini uniscono.” Assumendo questa incontrovertibile e definitiva affermazione come principio metodologico, Otto Neurath (1882-1945) filosofo, matematico e sociologo austriaco pubblicò a Londra nel 1936 il suo International Picture Language, il primo programma per la realizzazione dell’ISOTYPE (International System of Typographic Picture Education) un linguaggio universale per immagini composto da pittogrammi con il quale si prefiggeva l’obiettivo di umanizzare la conoscenza e promuovere il superamento delle barriere culturali.

Uno dei più autorevoli studiosi dei sistemi di visualizzazione dei dati, Alberto Cairo, che ha pubblicato un pregevole saggio sui diagrammi dal titolo “L’arte funzionale. Infografica e visualizzazione delle informazioni. Pearson, Milano-Torino 2013, in un breve saggio contenuto nel catalogo scrive che la visualizzazione dei dati in forme grafiche ci aiuta a vedere di più, a vedere meglio, a vedere più in profondità e anche a vedere insieme e diversamente esponendo come documentazione della fondatezza di queste prerogative il disegno di un labirinto utilizzato all’interno dell’articolo The United States Abortion Mazes in cui vengono descritti i livelli di difficoltà di accesso all’assistenza sanitaria negli U.S.A. In corrispondenza ai livelli di densità dei meandri interni al labirinto assegnato a ciascuno Stato, il grafico rende immediatamente visibile la condizione degli assistiti di quello Stato. L’immagine, nella sua essenzialità, trasmette una forte empatia, oltre a comunicare in un colpo d’occhio una precisa informazione comunica anche le condizioni più o meno disperate e senza una via d’uscita degli assistiti intrappolati all’interno della burocrazia sanitaria. In ragione di questa funzione empatica aggiuntiva il diagramma del labirinto è assurto a esempio di massima efficacia comunicativa, la cui visione è implicitamente anche una condivisione, un vedere insieme, partecipato e collettivo.

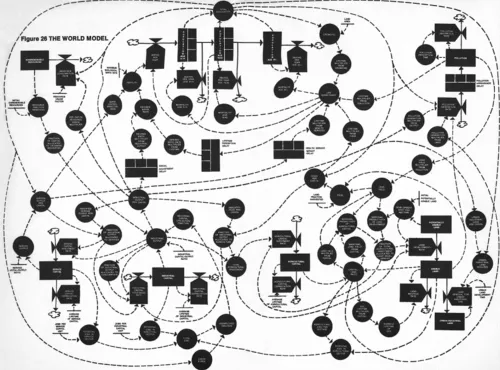

In copertina, Modello del mondo, 1972, Libro a stampa, In Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William Behrens III, The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind (New York: Potomac Associates – Universe Books, 1972), Collezione privata, Courtesy of the authors via System Dynamics Society.