Antonia Paolini: poesie della fatica corporale

Gli esordi sono quasi sempre i libri migliori – o quantomeno i più interessanti – malgrado gli inevitabili difetti formali e le deviazioni stilistiche che affastellano le pagine dei debuttanti. Per una legge del mercato difficilmente spiegabile, questi libri invecchiano persino meglio delle opere successive, che a loro volta provano a inseguirne – e addirittura a sfidarne – la giovinezza più incosciente e meno sorvegliata.

Affacciandosi così per la prima volta alle formule di “campo letterario”, “campo editoriale” e “campo simbolico”, l’esordiente si muove in un unico spazio – il campo – ma deve governare dimensioni molteplici (letterarie, editoriali, simboliche) che l’età e l’inesperienza non gli consentono ancora di padroneggiare con destrezza. Senza contare poi i debiti e gli omaggi di queste false partenze: chi esordisce è costretto a misurarsi con ciò (o chi) lo ha formato, riconoscendo e tradendo quasi nello stesso gesto le letture fondative e le figure d’autorità che ne avevano inizialmente plasmato l’immaginario.

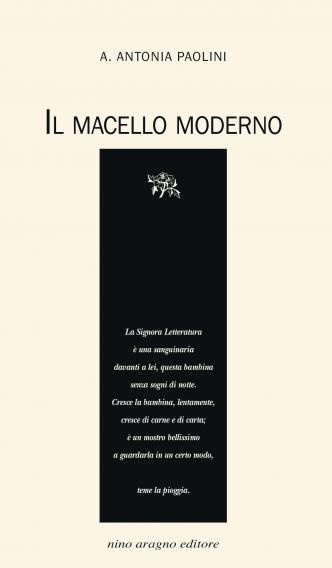

Per ragioni altrettanto diverse e imperscrutabili, questa premessa non si applica – né può fare da basso continuo – a Il macello moderno (2025) di Antonia Paolini: libro anomalo ed eterodosso, un testo di soglia in cui le vesti della studiosa (leopardiana) si intrecciano quasi biologicamente con quelle della scrittrice che giunge all’esordio forse tardi rispetto ai suoi coetanei, ma non per questo meno atteso; anzi, con la maturità adeguata, e tuttavia segnato dal desiderio di essere come gli altri (esordienti), “intrisa di letteratura” in un “mare” di “voci” e di “onde gravitazionali” (81).

Di questo stile tardo il libro di Paolini è, a tutti gli effetti, testimonianza. Sempre ammesso, s’intende, che sia il libro – e non i singoli testi – a conferire la patente di poeta agli aspiranti poeti; questione che qui, per oggi, lasciamo da parte.

Dicevo, poc’anzi, che Il macello moderno è un libro anomalo rispetto a una norma lirica, anche nelle sue declinazione post-poetiche, che caratterizza tuttora il conflitto culturale dell’iper-moderno: si tratta di una poesia apertamente confessionale, dove la marche linguistiche (l’io e il tu) che dovrebbero nascondere l’autore o mascherare il suo soggetto lirico, tendono, invece, a creare una forte interferenza tra autobiografia e testo poetico; Paolini, inoltre, adotta una lingua e un linguaggio che sono squisitamente lirici, anche sul piano ritualistico (poetico e formale), con un uso delle rime e della retorica che fanno pensare più alla linea Ungaretti-Caproni (decisamente meno battuta) che a quella Montale-Sereni (mentre qui gli epigoni si sprecano); infine, Il macello moderno è un libro che raccoglie una serie di unità individuali che l’autrice ha selezionato da quello che si avverte essere un campione molto elevato di poesie (“Scrivo continuamente scrivo, scrivo sempre, / solo nella mia testa”, 41), e non propriamente un volume impostato, come fanno oggi quasi tutti i poeti laureati quando costruiscono un macrotesto poetico.

In questo senso la norma della poesia è ribaltata: lo stile è piano, colloquiale e immediato nelle sue formule ritualistiche e semantiche, e i testi che si nutrono di questa transitività del linguaggio tentano di rivelare una serie di eventi tra loro connessi ma che, paradossalmente, il libro restituisce come una serie di frammenti (s)legati tra loro da una duplice cronologia. Ogni poesia, infatti, si chiude si chiude con una data (l’anno), e la sequenza dei testi procede in ordine cronologico, in uno spazio che l’autrice ha diviso in due blocchi distinti (novembre 2018 – maggio 2019, 2023-2024), e che a sua volta è profondamente marcato da un significativo intervallo di tempo (2019 – 2022).

Questo è ciò che il paratesto, tra copertina, indici, sezioni, titoli ed epigrafi, ci offre, insieme a un prologo (in prosa), che l’autrice pone alle soglie della prima sezione, e che ci introduce al corpo dell’io e all’orizzonte d’attesa del libro: la morte, quella “morte mancata / tante volte / schivata”, che diventa la meta ultima a cui il corpo (dell’io) tende senza mai riuscire del tutto a raggiungerlo. È qui che l’io (femminile) cresce, muta forma fisica e idee di mondo, tra un testo e l’altro, presentandosi ai suoi lettori come “bambina”, “ragazzina”, poi come “donna” e infine come “quasi vecchia a giorni” (46), con un tono profondamente autoriflessivo (“Devo allenarmi a guadare in me / fino a sfocarmi / a oltrepassarmi”, 26), dando segnali, a più riprese, di una fatica corporale che le impedisce di tenere insieme il ritmo della vita: “L’ho pagato a caro prezzo ogni passo / Ho pagato e pago un prezzo alto / alto” (29).

Il macello moderno vive di questa ambiguità e fisicità pronominali: l’io e il sé – il soggetto lirico e il suo interlocutore privilegiato (sé stessa e il lettore) – costruiscono un setting in cui la poesia sembra richiamarsi di continuo a una realtà vissuta, senza che la vita materiale, con i suoi principi mimetici e finzionali, diventi parte integrante del testo. In questa direzione, il verso del Macello, pur distendendosi tra le pieghe della poesia per farsi veri e propri eventi di vita, non vi riesce del tutto; e tuttavia le “ossa” restano “frali” e il mondo abitato dal soggetto è fatto soltanto di “cose inesistenti, inconsistenti” (46).

Il risultato? Un cortocircuito del linguaggio poetico: per Paolini, queste cose solo in superficie “parrebbero” non esistere, quando, in realtà, ogni evento poetico conserva i “segni di bestia feroce”, restituendo un tessuto fisiologico a questo ammasso di ossa e carne, a questo insieme di “parti inorganiche” che, negli anni, sono diventate di “titanio” (47).

Questa ambiguità si manifesta anche nei rapporti tra umano e disumano che regolano i gradi enunciativi del soggetto. L’io si confessa, senza maschere, e, confessandosi, si “spoglia come un cimitero” (46) del proprio corpo, che una volta “passato dalla lama delle parole” (51) assume le forme più varie: una “strana pianta” (52), “ho le branchie” (53), “sei fredda e di alabastro” (55), “i capelli di fiamma” (59), la “lingua fatta di amianto” (60), la “gabbia del suo corpo” (70). “Intrappolata lì in mezzo tra la vita e la letteratura” (79), l’io deve risuonare in ogni forma che il linguaggio le mette a disposizione. Per esprimersi, infatti, chi parla (e scrive) ha bisogno di attingere alle forme che i corpi possono assumere nel macello del mondo: bestie, bambini, adolescenti, materiali inerti, fino alle analogie con il naturale (“un bosco disarticolato di urla”, 30) e il soprannaturale (“strano sentirsi un fantasma in vita”, 76).

Questa tensione solipsistica (“un soliloquio”) riflette quanto Paolini dichiara enfaticamente in chiusura al libro: “Vissuta sempre morendo per la malinconia di non / saper vivere” (84). Questi ultimi versi approfondiscono ulteriormente il vitalismo negativo che accompagna l’io fin dal prologo: da un lato, l’inarcatura finale (“non / saper vivere”) sembra suggerire un’impossibilità a vivere; dall’altro, l’isolamento tipografico del sintagma “saper vivere” mira a sospendere la negazione e a rilanciarla come compito programmatico del soggetto, impegnato in un tentativo continuo di sottrarsi a questa negatività biologica. Ne emerge così la figura di un soggetto asintotico, che si avvicina costantemente al limite della vita – la morte – senza tuttavia toccarlo mai del tutto. Questa visione è confermata altresì dalla struttura del libro, che non invita a volgere lo sguardo all’indietro alla ricerca di legami macrotestuali, interdiscorsivi o persino tematici, ma procede in avanti, come una curva esponenziale, verso il proprio destino.

E tuttavia questo dialogo privato si serra attorno a una dimensione anfibia in divenire (“vissuta sempre morendo”), sospesa tra “vita e morte” (83); essa si nutre della malinconia dell’io e di ciò che, nel tempo, è andato a comporre i frammenti della sua memoria, consentendo a questo soggetto femminile di (non) saper (più?) vivere.

Ora, quando si discute di solipsismo, retorica e linguaggio lirico, la confessionalità rischia di orientare la lettura verso un registro patetico – ma non è questo il caso di Paolini. Il suo io, nudo e continuamente percorso dalle formiche (“Quando sono piena di formiche”, 41) – o meglio: dal loro formicolio, ossia da un’alterazione della sensibilità corporea – è controbilanciato da una postura ironica che alleggerisce il peso di morte che aleggia nell’aria emessa da questo corpo di “carta” e “carne” (15): “Sono una cosa elettrica senza elettricità. Una casa in blackout” (7).

Ma a rileggere questi versi che aprono la raccolta, rispetto alla chiusa che invece ne ravvisava l’attesa (della fine), il soggetto, l’io, il corpo (dell’autrice?) diventano la misura della poesia in rapporto al tempo: “Non riesco a ricordare come sono arrivata qui” (9), “Mi disloco, distendo / gli arti nelle stanze. / Una sensazione di strappo / solo per fare qualche / passo” (17), “Mi faccio a pezzi, parola per parola” (21), “Sono cromata // Una macchina // Ho lamiere non carne // Un velivolo? Una quattroruote” (24), “Sono una nave (26), “E sono come un uccello” (29), “La mia testa è un’autostrada” (38), “lucidarsi di // cromarsi / a pelle viva” (39).

Questo accumulo di oggetti e di animali che compongono l’immagine del testo produce un effetto di straniamento nel lettore, al quale l’autrice stessa viene incontro, esattamente a metà della raccolta, con la poesia Lo schianto (44):

Avevo in mente degli alberi verdi, che scolorivano

l’aria di verde mentre pioveva alle sette di sera col sole

pioveva sulle lamiere, era tutto verde

mi girava la testa, non sentivo che un fischio

mi dicevo: ho delle lenti verdi negli occhi

pensa tu

quando ci sono venute queste lenti nei miei occhi?

E invece era l’acqua ed era lo schianto

era il verde delle fronde

sparse per l’aria umida, trascolorata

verde

io non sentivo bene

c’era un’ombra verde

non sentivo ancora le lamiere

la gente piangeva

cadeva dai balconi

la fiamma ossidrica vicino allo sterzo

e alle mie calze

contenitori delle mie gambe insensibili

il verde continuava, colava nel cielo

[2019]

Più del silenzio e dell’intervallo di tempo che separa la prima e la seconda sezione di questa antologia della memoria poetica di Paolini, Lo schianto mi sembra ancora più significativo per misurare il peso del tempo che muove la parola dell’autrice.

Nel libro, infatti, c’è un prima e un dopo, che coincide materialmente e idealmente con questo schianto (e non, dunque, con il testo che a pagina 70 interrompe la prima sezione nel 2019): l’io, quando parla, usa l’imperfetto (avevo, scolorivano, pioveva, girava, dicevo, era, sentivo, tagliavano, piangeva, cadeva, continuava), il tempo dell’iterazione dell’evento, che non sembra essere in grado di diventare una memoria remota (passato remoto) o circostanziale (passato prossimo) né di aderire del tutto al presente della poesia, attraverso un ritmo incessante che sfuma attraverso un andamento asindetico e radicato in una incessante inarcatura (la caduta del soggetto).

Prima dello schianto, l’accumulo esplode, per poi esaurirsi nella “fiamma ossidrica” dei soccorsi, e ricominciare negli immediati dintorni dei testi successivi, con questa memoria che ne alimenta le immagini (“le cose si scontrano con queste parti inorganiche”, 47) e le metafore (“il corpo passato dalla lama delle parole”, 51) attraverso “gli occhi del linguaggio”: “nel paesaggio verbale” per sovrapporre “un’altra immagine // l’arte dell’impazienza // non la riproduzione” (61).

La seconda parte del libro – meno convincente a parere di chi scrive – estroflette ulteriormente questa disincarnazione del soggetto: l’io-sé, tu-lei, o chiunque siano i referenti di questi pronomi che si moltiplicano nelle lamiere della poesia, diventano più discorsivi (o narrativi); si lasciano andare a conversazioni meno sincroniche, divenendo, a loro modo, più descrittive (anche nei titoli delle singole poesie) di una condizione che sembra voler uscire dallo spazio del testo per trasformarsi in qualcosa che nemmeno l’autrice riesce del tutto a verbalizzare (“viveva e viveva non moriva // Tu muori sempre le gridava il figlio ma in fondo non moriva”), dato che, alla fine, chi scrive, nel testo, “non riesc[e] nemmeno a muovers[si] / incastrata”, com’è, “nello spazio tempo” (81).

La poesia di Paolini cambia, ed è Paolini stessa a ricordarcelo con quella cesura che sembra essere addirittura più affilata delle lamiere dello Schianto. Cambia la postura dell’io, e cambiano i suoi orizzonti esterni – tutto cambia, tranne il corpo del soggetto e la sua “astronave di carta”, che rimangono vittime performative di questo macello moderno, lontane dallo “spazio tempo” del mondo esterno e avvinte, senza possibilità di uscita, di metamorfosi radicale: della morte) in una “poesia che assorbe le parole”, “le parole che dovrei dirti”, per tenerle, ancora, “in questo silenzio scritto” (83).

In copertina, illustrazione di KangHee Kim.