Paolo Virno, ritratto di un filosofo

«Una delle più ragguardevoli menti filosofiche del nostro tempo». Questo, semplicemente, era Paolo Virno secondo Fredric Jameson, che ha usato questa stessa formula in due o tre libri per presentarlo al pubblico internazionale con una apposizione dal senso incontrovertibile. Per molti, fuori d’Italia, questa introduzione non era nemmeno necessaria, dal momento che molto presto i libri di Paolo hanno cominciato a essere regolarmente tradotti nelle principali lingue, non solo occidentali. Il complimento, anzi il riconoscimento tra pari, merita però di essere menzionato, e soprattutto in Italia, dove molti non si sono nemmeno accorti di quanto la sua voce fosse ascoltata nel mondo e – anche nei ricordi usciti sui quotidiani all’indomani della sua scomparsa – lo hanno presentato come essenzialmente un ideologo di Potere Operaio.

Di certo, Paolo è stato uno degli ultimi rappresentanti di una forma di filosofia oggi praticamente estinta: la filosofia militante di un uomo di pensiero che non si accontenta di interpretare il mondo, perché – Marx docet – ha deciso che è arrivato infine il tempo di cambiarlo. Nel Novecento filosofi comunisti che Paolo non amava particolarmente hanno coniato formule diverse per questa attitudine – «filosofia della prassi» (Antonio Gramsci), «pensiero in situazione» (Jean-Paul Sartre) – ma comunque di questo si tratta: non perdere di vista il proprio bersaglio, e inserire i propri ragionamenti all’interno di un disegno più ampio di trasformazione della società. Il che naturalmente – pare persino superfluo precisarlo – è cosa assai diversa dal farsi tornare artificialmente i conti usando la passione politica per colmare le lacune di una tesi zoppicante. In ogni caso, nessuno era più lontano di Paolo dai filosofi-accademici, dai filosofi-dandy e dai filosofi-guaritori che dominano oggi quasi incontrastati la disciplina.

Essendo nato nel 1952, Paolo ha avuto la sua formazione politica nella seconda metà degli anni Sessanta e negli anni Settanta. Di quella stagione battagliera ha riportato molte cose, oltre a un marxismo impenitente. Due, però, contano soprattutto: una salutifera mortificazione dell’io e una completa mancanza di illusioni sulla durezza della lotta politica. La prima la si avvertiva all’istante. Paolo deve essersi assuefatto molto presto a essere regolarmente il più intelligente nella stanza, eppure aveva un modo tutto suo di occultarsi per tornare rivestito di una accogliente prima persona plurale, se necessario presentando come idee di tutti quelle che, a ben vedere, erano idee sue (quanti documenti di gruppo sono usciti dalla sua penna!). Non è un caso che nel corso degli anni la sua vera fissazione siano state sempre le riviste, da “Metropoli” a “Luogo Comune”, sino a “Forme di Vita” (oltre che, nei tardi anni Ottanta, le pagine culturali de “il manifesto”): luoghi di elaborazione collettiva dove era più facile che maturasse quella sintonia umana e politica di cui Paolo aveva così bisogno anche per pensare. I nostri scambi per email, fino a un paio di anni fa, si chiudevano sempre sulla stessa nota: farne un’altra. O, se con un una rivista non ci si riusciva, organizzare almeno un seminario.

Questo non significa che quell’io non potesse infuocarsi al momento opportuno: il cervello di Paolo era una pietra focaia. Altro che bombe molotov! I suoi ricorrenti scontri con Toni Negri sono rimasti memorabili per chi vi ha assistito o se li è soltanto sentiti raccontare: rotture clamorose e calorose rappacificazioni, le une e le altre sempre nel nome della teoria e della linea politica, con molto, moltissimo affetto e nessun compromesso (che sarebbe parso offensivo a tutti e due). Paolo poteva accendersi e non era mai facile smuoverlo dalle sue certezze: non temeva il conflitto, anzi lo riteneva necessario. Eppure, era come se si vergognasse che dietro a quelle lotte così astratte ci fossero anche degli individui con le loro passioni individuali e i loro ego troppo ingombranti. Quella che ho chiamato «mortificazione» (un termine semplicemente assurdo per un filosofo comunista) non era che una straordinaria forma di educazione e di rispetto per interlocutori occasionali e amici. Perché Paolo la sua battaglia con quelli che Carlo Emilio Gadda definì una volta i «pidocchi dell’io» l’ha vinta di sicuro assai presto, e definitivamente.

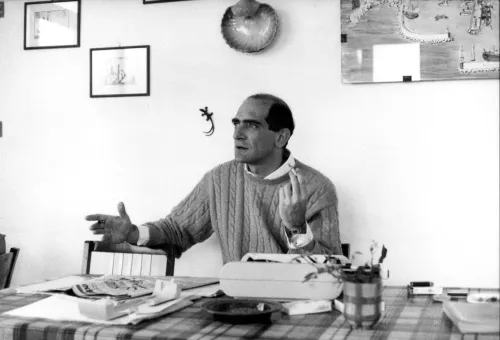

Tutto ciò non impediva che Paolo fosse al contempo un grande seduttore; e possibile anzi che proprio quella sua apparente noncuranza di sé contribuisse al suo fascino. Negli anni Settanta aveva trascinato legioni, e anche dopo era rimasto carisma allo stato puro, appena stilizzato attraverso l’eterna sigaretta che gli pendeva dalla bocca e quel sorriso autoironico da rebel without a cause. Paolo era un grande oratore, lucido e appassionato, con un istinto da killer nelle discussioni se qualcuno appena si azzardava a coprire una falla del suo ragionamento con uno svolazzo retorico o un appello sentimentale alla difesa dei più deboli. Da filosofo formatosi a pane e politica, aveva un’abilità consumata a inglobare nel proprio discorso l’analisi del suo interlocutore. Ricordo in particolare una volta che ci trovammo in un centro sociale occupato – il suo ESC – a discutere della teoria dei conflitti di Machiavelli e Paolo trasformò i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio in un elogio di una politica senza Stato, ripensata attorno alla dialettica tumulti-istituzioni: magari, personalmente, non sottoscriverei quella lettura, ma fu semplicemente meraviglioso veder prendere forma sotto i miei occhi questo inedito Machiavelli post-operaista. Perché ci sono molti modi di pensare, e non sempre pensa meglio chi pensa in fretta, ma Paolo dalla sua aveva anche la velocità di chi sa giungere in due mosse alla radice delle cose.

Di quel talento oratorio, ma in questo caso direi addirittura istrionico, faceva parte una gestualità quasi virtuosistica. Sentirlo parlare era sempre un’esperienza intellettuale, ma osservarlo aggiungeva concretezza ai suoi argomenti e li rendeva a volte irresistibili (non è un caso, credo, che per Paolo, come filosofo, la metafora teatrale sia stata sempre così importante, e che lo sia diventata sempre di più nei suoi scritti degli ultimissimi anni). Quando era impegnato in una conversazione importante muoveva le mani con un’enfasi controllatissima, ma il suo vero marchio di fabbrica era il modo in cui, nei momenti chiave del ragionamento, quando era trasportato dal suo stesso discorso, le dita della mano si chiudeva a cono, quasi ad afferrare i concetti in una sorta di trappola per topi che non lasciava scampo. E c’era poi quel modo tutto suo, nelle conversazioni private, di manifestare la sua contentezza allargando esageratamente il petto e proiettando indietro il braccio sinistro allungato al massimo: una sorta di mossa alla Superman nell’atto di spiccare il volo, «più veloce della luce», con la quale sottolineava, distanziava e ridicolizzava qualcosa che avrebbe dovuto, semplicemente, renderlo felice. Questo implacabile nemico dell’io (dei suoi imperativi, delle sue miserie, della sua cecità) è stato insomma uno dei caratteri più pronunciati della sua generazione.

E c’erano le sue frasi ricorrenti, con cui non mancava mai di deliziare i suoi amici. Paolo aveva un intero repertorio di citazioni che ripeteva a ciclo continuo, qualcosa di simile agli aneddoti sempre uguali della zia di turno, non fosse stato per una capitale differenza: i suoi amici (che spesso, a loro volta le adottavano) ne andavano matti, e nessuna serata assieme avrebbe potuto dirsi compiuta se quelle «degnità» non fossero state pronunciate un’altra volta, a sigillare il grande rito dell’amicizia meglio di qualsiasi bottiglia di bourbon torbato o di whiskey giapponese. In quelle frasi, ripetute centinaia di volte, c’era un distillato di Paolo. E poco importava che i nomi, celeberrimi, dei loro autori fossero noti a tutti: per noi quelle verità erano anzitutto sue. «Se viviamo, è per camminare sulla testa dei Re». «Che Iddio li perdoni, perché io non posso». «È più piacevole e più utile fare l’esperienza di una rivoluzione che scrivere su di essa». E ci sarà stata una volta sola in cui Paolo, aggredendo una porzione colossale di pasta al forno, non ci abbia esortati a «lavorare con metodo» anche noi? Era il suo «Buon appetito!», e lui, di sicuro, lo avrebbe fatto. Come anche nel caso di quell’altro motto, al quale ha consacrato tutta la sua vita di sconfitto senza dare mai tregua all’avversario: «Limitare il disonore».

Per quanto riguarda la durezza della lotta politica, gli anni Settanta hanno costituito una ottima palestra per tutti. Se Paolo avesse avuto ancora qualche cosa da imparare in proposito, il 7 aprile sarebbe bastato a chiarirgli le idee una volta per tutte. Il riferimento non è ovviamente alla Giornata mondiale della Salute, che cade proprio in quel giorno, ma al più noto (almeno in Italia) processo all’Autonomia Operaia del 1979. In quella data l’azione coordinata della magistratura e delle forze dell’ordine portò in prigione (o obbligò all’espatrio clandestino) tutto il gruppo dirigente del movimento politico guidato da Toni Negri e Franco Piperno con imputazioni pesanti come quelle di «formazione e partecipazione di banda armata» e di «insurrezione armata contro i poteri dello Stato». Accusato di tutto fuorché di aver provocato le Guerre Puniche (la battuta è di Giulio Andreotti ma si attaglia bene anche agli inquisiti del 7 aprile), Paolo si trovò a scontare quattro anni di carcere preventivo; dopo di che, in un clima politico molto diverso, in cui i movimenti degli anni Settanta erano stati ormai definitivamente schiacciati, fu detto a lui e a molti dei suoi compagni di detenzione che no, che sul loro conto i giudici si erano sbagliati. L’assoluzione definitiva giunse solo nel 1987, ma intanto erano passati otto anni.

Probabilmente il giovane Virno non aveva mai creduto nello Stato di diritto, come, pure, non aveva nutrito alcuna fede nella democrazia parlamentare e nelle elezioni (Paolo non ha mai votato, nemmeno una solta volta, anche se raccontava di essere stato tentato di farlo quando il Partito Radicale candidò alla Camera dei deputati Toni Negri). Quella vicenda ormai lontana, di cui a distanza di tanto tempo parlava con assoluta serenità, costituiva per lui soltanto una conferma: la giustizia borghese gli si era rivelata senza trucco e senza gli infingimenti con cui le è stato insegnato a presentarsi in pubblico per apparire più avvenente. In simili campi, era questione tutt’al più di ombretto e fondo tinta. Niente recriminazioni dunque. Perché i suoi quattro anni in carcere non erano stati un deprecabile caso di «mala giustizia», sul quale indignarsi e magari commuoversi per lui, ma ordinaria amministrazione del diritto: cioè lotta di classe.

La grande politica, che Paolo ha conosciuto e novecentescamente praticato in prima persona, prevedeva la massima durezza del confronto, da tutte e due le parti. Su quel ring non c’era arbitro e i contendenti se le davano di santa ragione a mani nude. A posteriori, ci si poteva rammaricare di avere perso (e la sconfitta, certo, faceva male), ma non incolpare certo i propri avversari di avere combattuto l’incontro di boxe con la propria stessa determinazione. Paolo era un maestro nella scelta degli aggettivi, e una sera, parlando del film di Andrea Segre su Enrico Berlinguer (che lui si rifiutava caparbiamente di vedere), ricordo il suo rimprovero, al regista e a noi. Da quello che gli dicevamo, da quello che aveva letto, al quadro mancava uno dei tratti fondamentali del segretario del PCI. Un sognatore? Forse (anche se sicuramente di un sogno diverso dal suo). Di sicuro, però, non l’intellettuale fragile e un poco infantile della interpretazione di Elio Germano che a tavola gli avevamo lodato tutti. Il tratto fondamentale di Berlinguer era piuttosto quello di essere «spietato». Con i movimenti studenteschi, per lo meno, si era dimostrato capace della massima «efferatezza» (su questo Paolo, senza saperlo, concordava eccezionalmente con il cugino di Berlinguer, Francesco Cossiga, il quale, un giorno che gli fu chiesto di definire il carattere sardo, risposte con una sola parola: «implacabile»). Dai nostri resoconti del film tutto ciò non emergeva, mentre soltanto se Segre avesse saputo mostrare sotto i ricami delle mani di Berlinguer anche la durezza sua e del suo partito, avrebbe restitutio il vero clima degli anni Settanta. Tutto il resto erano fiabe da «cuorcontenti» (una parola molto cara a Paolo, che il dizionario virnese-italiano da me consultato per l’occasione traduce, meno elegantemente, con «imbecilli»). A proposito di grande politica.

Se Paolo è stato un militante degli anni Settanta, è stato un filosofo degli anni Ottanta e Novanta, il periodo della sua formazione intellettuale e dei suoi primi scritti teorici importanti: un contemporaneo dI I cancelli del cielo di Michael Cimino (1980) e della Ballad of the Fallen di Charlie Haden e Carla Bley (1983). Ciò ha avuto parecchie conseguenze, ma anzitutto che i suoi pensieri si sono temprati andando controcorrente, nel momento in cui tanti dei suoi vecchi compagni avevano preso a seguire il nuovo flusso del decennio. La vita del salmone è stata sicuramente dura, ma gli ha fatto bene. La perdita della solidarietà spontanea che un filosofo o uno scrittore può attendersi dai coetanei (che condividono, c’è da supporre, alcuni dei suoi interrogativi e delle sue urgenze), lo ha ulteriormente fortificato, liberandolo dal rischio dei consensi troppo facili di chi si rivolge a un pubblico di compagni di militanza dall’applauso facile perché già convinti. Si vedeva però che la sfida gli piaceva, e anche per questo amava collocarsi idealmente in una catena di filosofi un poco marginali rispetto ai filoni principali del pensiero italiano del secondo Novecento: Galvano della Volpe, Ernesto De Martino e Sebastiano Timpanaro (negli ultimi anni sostituito nel suo pantheon personale da Emilio Garroni, sul quale scrisse anche un saggio illuminante). Nel tempo degli immemori, Paolo ha serbato pure per gli altri il ricordo di esperimenti e ipotesi sull’uomo e sulla società che non andavano disperse.

(Mi rendo conto che so molto meno della fase precedente della vita di Paolo, in particolare sugli esaltanti e tenebrosi anni Settanta. Qualcosa lui ci raccontava a sprazzi, nella sua solita vena allegra e scanzonata anche quando gli eventi avevano avuto per lui un lato chiaramente drammatico. Era il suo modo di tenere a bada l’io, anche in questo caso; se si illuminava, era al massimo per rievocare, l’epica plebea dell’insurrezione operaia del 3 luglio 1969, a Torino, lungo Corso Traiano, la stessa raccontata da Nanni Balestrini nella seconda parte di Vogliamo tutto. Per parte mia, esitavo a chiedergli di prima del carcere. La mia generazione ha avuto, e spesso ha ancora, verso quella di Paolo l’atteggiamento spesso voyeuristico di chi guarda con fascinazione e con orrore gli schizzi di sangue della grande Storia sul palco. Niente domande dunque.)

Gli scritti di questa prima fase sono raccolti in Convenzione e materialismo (1986), che copre gli anni 1980-85, e Negli anni del nostro scontento (2022), che si concentra invece sugli anni 1988-1991 (quando era redattore culturale dI “il manifesto”) e che, a sua volta, parzialmente “cannibalizza” la precedente collezione Esercizi di esodo (2002). Si tratta di un Virno molto diverso da quello degli anni successivi: un intellettuale di battaglia, che trae alimento dallo scontro con gli idola del suo tempo, recensisce i convegni, discute le trasmissioni televisive del giorno prima e gli editoriali dei giornali, occasionalmente si confronta con il cinema e la letteratura circostante, e – soprattutto – vuole sempre vincere per KO nello spazio limitato concessogli da un quotidiano. E come è evidente il piacere con cui Paolo deride Raimondo Guarini, Beniamino Placido, Enzo Biagi, Giorgio Bocca, Vittorio Strada, Lucio Colletti, Nicola Caracciolo, Sergio Zavoli e Guido Ceronetti (Giorgio Ruffolo e Gianni Vattimo sono trattati con più rispetto)! Eppure quello che queste raccolte rivelano è anzitutto un saggista affilato, erede diretto della tradizione di Siegfried Kracauer o Walter Benjamin (con una spruzzatina del Roland Barthes di Miti d’oggi) che in Italia è stato praticato per lo più da narratori e poeti impegnati nella sfera pubblica.

In questi scritti brevi (brevi come potevano essere allora gli articoli dei giornali di allora: spesso sette o otto cartelle fitte di idee quasi all’inverosimile), emergono alcuni dei temi fondamentali della riflessione di Paolo degli anni successivi: l’ambivalenza come tratto fondamentale dell’etica, l’analisi dei tempi verbali complessi (il futuro anteriore e i condizionali controfattuali), il valore della negazione in tutte le sue forme (esodo dal mondo del lavoro compreso). Sarebbe però un errore cercare in questi testi solo dei precorrimenti. Procedendo per sintomi e piccoli indizi – il partner chiamato «fidanzato/a», la scomparsa dei flipper, l’abuso di corsivi e virgolette, la metafisica del poker, la cultura del pentitismo – Paolo si riprometteva di demistificare il decennio, con i suoi stanchi rituali e i suoi feticci luccicanti. Intellettuali pensosi si interrogano ancora oggi sulla forma del saggio, ma pochi e forse nessuno in quel decennio l’ha praticata bene quanto lui («pensoso» era uno degli insulti preferiti di Paolo, per scritto e a voce, a indicare chi si macera a vuoto e non agisce: sinonimo, nel mai casuale lessico virniano, di «anima in pena»).

Come è la lingua di Paolo in questi testi, a rileggerli a quattro decenni di distanza? La definirei studiatamente cerimoniosa, ma proprio per questo – cosa in apparenza paradossale – anche più affilata. Si riconosce anzitutto il piacere di sorprendere il lettore con la callida iunctura, che sarebbe rimasta una sua cifra anche in seguito. Tuttavia, Paolo non inclinava per lo shock sempre un poco facile dell’ossimoro (anche se merita di essere ricordato se non altro, tra le varie eccezioni, un memorabile «umiltà arrogante», che – ci dice – non appartenne a Franco Fortini). Preferiva stupire i suoi lettori (o ascoltatori) con combinazioni inedite di aggettivi e avverbi che gli uscivano spontanee, quasi a ritmo continuo e persino nella conversazione più dimessa, ma che per scritto gli servivano a rimarcare la sua presa di distanza dai luoghi comuni (valga, a titolo di esempio, la formula «felicemente ingovernabile»: una vera agudeza barocca, come soltanto un ex ragazzaccio dell’Autonomia Operaia poteva escogitare). Una delle sue armi preferite era la sostituzione di un aggettivo di valore scontato e roboante con la negazione del suo contrario, in un abbassamento del tono che si traduceva in un rafforzamento del concetto che intendeva esprimere. Paolo non si sarebbe mai lasciato sfuggire un termine pomposo come «duraturo», ma avrebbe optato per «non stagionale». «Originale» era bandito dal suo lessico, dove invece un’opera d’ingegno davvero meritevole poteva essere gratificata da un «non scontato». «Decisivo» cedeva volentieri il posto a «non banale». E quanto era meglio essere «non rassegnato» che prevedibilmente «combattivo», quanto meglio «non futile» che «essenziale», «non irrisorio» che «rilevante»! È l’orgoglio, anche, di un materialista, che rinuncia al lessico alto dei lirici dell’Essere e se la ride bellamente delle Cose Ultime, ma partendo dal basso, con umiltà, consegue almeno un piccolo risultato, là dove i cattivi metafisici si accontentano di una litania di parole vuote (il suo apprezzamento per Kant nasceva, suppongo, sulle stesse basi).

Tutto questo rimane vero per gli scritti più tardi (da cui sono presi anche alcuni degli esempi citati prima), a patto di riconoscere che nei grandi libri degli ultimi anni la vena colloquiale di Paolo è venuta addirittura radicalizzandosi. Il tratto stilistico più evidente delle opere di quest’ultima fase sono i brevi esempi che accompagnano la dimostrazione teorica e che chiamano in causa personaggi dai nomi comuni impegnati spesso in azionI quotidiane, ma con una predilezione per i casi fuori dalla media statistica, dove sfavilla per un attimo l’«azione innovativa» («Ernesto va pazzo per la corsa nel sacco», ma anche «Pinocchio odia la Fata Turchina»). Rispetto ai testi precedenti, più inclini a una severità benjaminiana (e per questo linguisticamente molto alti), il tono si fa qui più affabile; ma è anzitutto una questione di libertà e di gioiosa (giocosa) caduta dei freni inibitori: mai, prima di Saggio sulla negazione (2013), Paolo avrebbe parlato di «slang heideggeriano», come mai, prima di Avere (2020), si sarebbe spinto a definire per scritto Hegel un «cane morto» (a voce, anche in pubblico, era ovviamente un’altra cosa…). Ilari intemperanze a parte, è impossibile leggere i libri di questa fase senza sorridere e, qualche volta, ridere a voce alta, soprattutto quando l’argomentazione si fa più astratta e più serrata e il contrasto tra i due piani risulta dunque più forte (all’uscita del Saggio sulla negazione, nel 2013, molti amici si erano chiesti se uno i nomi ricorrenti negli esempi – «Giorgio non è un marxista», «Giorgio non è stato gentile» – non fosse un’allusione a un vecchio compagno di strada degli anni di “Luogo Comune” e prefatore del primo libro di Paolo, e un giorno lo provocammo esplicitamente su questo punto: Paolo, muto come una sfinge ma egualmente eloquente per chi lo conosceva, sorrise sornione). Come spesso succede (le commedie di Vittorio Alfieri, il Falstaff di Giuseppe Verdi, La coscienza di Zeno di Italo Svevo, i film della vecchiaia di Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa e Wim Wenders…), anche nel suo caso lo «stile tardo» ha coinciso con una serena accettazione del lato comico della vita, che è sempre stato un tratto caratteriale di Paolo, ma che solo negli ultimi anni si è manifestato appieno nella pagina, e proprio nei suoi testi filosoficamente più complessi.

Di sicuro, nessuno come lui ha colto altrettanto bene, con gli strumenti della filosofia, il particolare tenore affettivo e intellettuale degli anni che quasi subito vennero identificati con la metafora marina del riflusso. Nei suoi testi dell’epoca – una «disamina della situazione emotiva» – troviamo le tendenze e gli umori del tempo discussi uno per uno, o invece analizzati in gruppo, quasi a comporre un campionario dei tanti modi in cui a fatica reimpara a stare al mondo chi è scampato a un tremendo naufragio. Questi sentimenti portano quasi sempre nomi terribili: noia, cinismo, opportunismo, disincanto. Paolo si divertiva invece a dimostrare quanto ci fosse di potenzialmente liberatorio in quelle passioni tristi e in quei comportamenti apparentemente rassegnati, con un evidente gusto della provocazione. Le une e gli altri non erano infatti che risposte e adattamenti a un ambiente sociale in pochi anni mutato nel profondo, dove erano entrate improvvisamente in crisi le certezze di ieri (anzitutto economiche: nel posto fisso e addirittura nell’appetibilità del lavoro salariato), e dove il soggetto si trovava a vacillare davanti al manifestarsi di un numero di possibilità troppo grande da tenere a bada. Da qui, però, è possibile pensare anche un nuovo conflitto e una nuova rivolta che nel mondo di prima (quello dominato dal «lavorismo» fordista e post-fordista) non sarebbero stati nemmeno immaginabili. Si trattava solo di osservare con maggiore cura, ed ecco che le Erinni potevano ritornare come Eumenidi nel santuario della lotta di classe.

Parlare della filosofia di Paolo non è facile. Negli ultimi venticinque anni le sue idee sono state contestate, discusse, riprese, citate, plagiate innumerevoli volte (non necessariamente in questo ordine). Sino a oggi i tentativi di ricostruire la sua fisionomia hanno sostanzialmente ignorato gli aspetti più caratteristici del suo pensiero, per lo più diluendolo in grandi famiglie – il post-operaismo italiano prima, il così detto «Italian Thought» poi – dunque privandolo della sua specificità di autore. Il risultato è che oggi sappiamo l’opera di Paolo ha in comune con quella dei suoi contemporanei o dei suoi maestri, ma ignoriamo ancora ciò che la rende così originale e “poco solubile” con le elaborazioni teoriche degli altri. Per quanto sia paradossale, nessuno ha insomma ancora provato a spiegare perché proprio lui è stato one of the most remarkable philosophical minds of the era. Non c’è dubbio infatti che Paolo ha condiviso alcuni temi di indagine con altri pensatori italiani del suo tempo (la potenzialità, il debito, l’uso, la singolarità, il déjà-vu, il katéchon paolino, l’alternativa tra potere costituente/destituente/istituente), ma è altrettanto vero che Paolo ha sempre lasciato una traccia indelebile su tutte le questioni con cui si è misurato, spesso riformulando interamente i termini del dibattito.

E dunque? Nello spazio di un articolo commemorativo si può al massimo provare ad abbozzare un primo discorso, con l’aiuto delle orecchiette e delle sottolineature ai suoi libri. Quattro, su tutti, mi sembrano i punti chiave per cominciare a inquadrare l’opera di Paolo (mai stagionale, mai scontata, mai banale, mai rassegnata, mai futile, mai irrisoria).

SINGOLARITA’ ED ESISTENZA. Il giovane Virno si è fatto conoscere con un’acuta analisi delle trasformazioni del capitalismo nella società post-industriale. Altri, prima di lui, avevano già messo a fuoco i grandi cambiamenti economici e sociali che a partire dagli anni Settanta avevano scosso l’Occidente (The Coming of Post-Industrial Society del “rinnegato” Daniel Bell, un testo che ha contato non poco anche nella tradizione marxista, Jameson compreso, è del 1973). Come tanti giovani marxisti della sua generazione, inoltre, Paolo aveva meditato a lungo sul così detto Frammento sulle macchine dei Grundrisse, che solo di recente erano apparsi in italiano, e dove Marx teorizzava l’esistenza di un «General Intellect» (l’insieme delle conoscenze e delle competenze collettive della società). Nel capitalismo contemporaneo, per la prima volta questo sapere condiviso stava diventando la principale forza produttiva, addirittura più importante delle macchine o del lavoro manuale, una volta “catturata” dal mercato e messa a profitto, rendendolo un tema di straordinaria attualità per chiunque non volesse soltanto subire quella trasformazione.

Sino a qui i maestri del post-operaismo. Di tutta la faccenda, però, Paolo ha dato dall’inizio un’interpretazione estremamente idiosincratica, che ha privilegiato gli effetti di questa metamorfosi epocale sugli individui, concentrando la sua analisi anzitutto sulla produzione di nuove forme di vita, segnate dal lavoro precario e dall’emergere di una nuova classe di sfruttati: i lavoratori cognitivi. Nel non perdere mai di vista le biografie dei singoli, con le loro passioni, le loro insofferenze, i loro piccoli piaceri (mai oggetto di una critica moralistica), emerge una precisa intonazione para-esistenzialista, che distingue gli scritti di Paolo, anche nella loro temperatura emotiva, dalla maggioranza delle analisi marxiste non solo di questi anni (è difficile immaginare, per esempio, una voce più lontana DI quella di un Toni Negri, con cui pure Paolo ha condiviso non poche analisi teoriche). Nella società della comunicazione la poiesis si fa praxis e l’attività prende il posto della produzione pura e semplice, come illustra bene (con una terminologia diversa) il primo libro di Paolo, Convenzione e materialismo (1986). Ma questa trasformazione è appunto così profonda che a venirne sovvertita non è solo l’attività lavorativa ma la vita nei suoi aspetti più diversi.

Il cambio di scala e di prospettiva non è affatto secondario. È una questione anzitutto di rispetto per le individualità e le singolarità, che contrasta straordinariamente con le caricature del socialismo come anticamera della omologazione. Qui, semmai, si registra esattamente il contrario: una vera efflorescenza di soggetti, capaci di trasformare le debolezze contingenti (come la crisi del posto fisso) in elementi di forza (in prospettiva addirittura il superamento del lavoro salariato). Anni dopo, nel suo libro forse di maggior successo (Grammatica della moltitudine, 2001), un’attenzione simile avrebbe portato Paolo a formulare – via Spinoza e Hobbes – la contrapposizione tra la «moltitudine» («pluralità che persiste come tale sulla scena pubblica, nell’azione collettiva, nella cura degli affari comuni, senza convergere in un Uno, senza svaporare in un moto centripeto») e il «popolo» (come massa unificata e indistinta, funzionale alla nascita dello Stato moderno). Come ha scritto in un’altra occasione, presentando ai lettori italiani il lavoro del filosofo francese Gilbert Simondon: «il popolo tende all’Uno, i “molti” derivano dall’Uno. Per il popolo l’universalità è una promessa, per i “molti” una premessa». È solo un caso se in articolo del giovane Virno, un’opposizione simile si manifesta attraverso i nomi di Heidegger e del detestato Hegel? «Per Hegel, solo l’infinito veramente è. La Fenomenologia dello Spirito narra la storia di un operoso annichilimento dell’essere finito e sensibile. [...] Per Heidegger, viceversa, l’essere è radicale finitezza, integrale appartenenza al mondo nell’orizzonte della caducità». Heideggeriano Paolo non lo sarebbe mai diventato, ma – nel più radicale dissenso – è con lui, e non con Hegel, che svilupperà un dialogo fruttuoso (spesso implicito nei testi, ma non per questo meno importante).

Comunista libertario, che detestava l’Unione Sovietica non meno degli Stati Uniti, Paolo non ha mai perso di vista l’individuum ineffabile, e per questo si è sempre posto il problema di esaltare le potenzialità liberatrici di ciascun soggetto e non soltanto di provvedere – dall’alto – alla sua liberazione. Peraltro, proprio tale rifocalizzazione del pensiero post-operaista su una dimensione più intima della vita activa, fatta di tonalità affettive spesso impalpabili, rimane oggi anche uno dei punti di forza dei suoi testi degli anni Ottanta e Novanta. La profezia che il mondo della fabbrica stava scomparendo per fare posto a una nuova genia di proletari muniti di diploma o laurea ha rivelato le sue debolezze non appena europei e americani hanno cominciato a guardare che cosa succedeva in Asia e hanno scoperto che qui le industrie continuavano a produrre a pieno ritmo: il mondo delle tute blu esisteva ancora ma si era spostato dove il costo del lavoro era assai minore e non esisteva la conflittualità sindacale dell’Occidente, le regole anti-trust erano ridicole e gli imprenditori godevano di una libertà di inquinare e sperperare le risorse naturali a piacimento che non avrebbero mai trovato al cuore del sistema capitalista. Su questo punto marxisti come Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi hanno visto assai meglio. La descrizione filosofica della nuova forma di vita del lavoratore cognitivo mantiene però intatta la sua forza di penetrazione psicologica. Per questo di tutti i post-operaisti, Paolo è quello che come pensatore ha più futuro.

M-FIL/05: FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO. Almeno a partire dalla metà degli anni Novanta, quando ha pubblicato Parole con parole (1995), un discorso sull’opera di Paolo non può che partire da una domanda: perché proprio la filosofia del linguaggio? Per un pensatore motivato anzitutto dalla politica non deve essere stata una scelta scontata, anche se questo pensatore aveva realizzato molto presto che ragionare sull’uomo da materialista significa ragionare per pima cosa su un «animale loquace». Certo, non sono mancati grandi linguisti marxisti, da Valentin Nikolaevič Vološinov a Pavel Medvedev, sino a Noam Chomsky (senza dimenticare il glottologo mancato Antonio Gramsci). E sicuramente hanno contato alcuni incontri personali e le occasioni imprevedibili della vita: finché persino Paolo, a un certo punto, si è rassegnato a lasciarsi rinchiudere in un settore disciplinare con tanto di codice alfanumerico (per inciso: dopo anni di insegnamento presso l’Università della Calabria, Paolo Virno è andato in pensione a Roma Tre da professore associato, vivissimi complimenti al suo Dipartimento). Eppure, con ogni evidenza, non è soltanto di questo che si tratta.

La filosofia del linguaggio costituiva per Paolo il tassello fondamentale di un ambizioso progetto di antropologia filosofica che, attraverso la parola, cercava di riandare ai caratteri specie-specifici dell’homo sapiens. Faceva parte, anzi era lo strumento chiave, di una ricerca sull’«origine non teorica della teoria», stante il principio secondo cui «la vita è il soggetto grammaticale, il pensiero un suo predicato, non viceversa» (per citare un saggio giovanile dove l’idea è formulata con particolare eloquenza). Infatti, come avrebbe scritto più avanti, in E così via, all’infinito (2010): «ciò che davvero conta non sono le incursioni della metafisica sul terreno dell’antropologia, ma la metafisica in quanto documento antropologico di prima scelta» (una strada da Paolo già seguita con la teologia in Parole con parole, del 1995).

Siamo insomma in presenza di un ribaltamento analogo a quello operato da Marx con Hegel in nome del primato della materia e della vita sul pensiero. È possibile, tuttavia, dare anche un’altra lettura dell’attrazione esercitata su Paolo dalla filosofia del linguaggio. Con chiarezza crescente, nelle opere della maturità (a cominciare da E così via, all’infinito) Paolo è andato sempre più spesso individuando nella lingua non solo «l’istituzione che rende possibile tutte le altre istituzioni», ma, in positivo, il modello di ogni istituzione politica che si proponga di superare il sistema coercitivo dello Stato: un faro, o comunque un punto di riferimento. Infatti, «che l’autogoverno della moltitudine possa conformarsi direttamente alla linguisticità dell’uomo, alla perturbante ambivalenza che la segna, bene, questo dovrebbe restare quanto meno un problema aperto» (qui la formula dubitativa è solo una cautela dello scritto, perché in proposito a voce Paolo si esprimeva con ben altra certezza ed poteva essere anzi addirittura assertivo).

Un poco sorprendentemente, prima di Paolo lo stesso sogno era stato espresso in Germania dai filosofi del diritto romantici come Friedrich Carl von Savigny, per i quali i codici costituivano tutt’al più un caduco fermo immagine dell’eternamente mutevole volontà del popolo, e la legge stessa doveva essere intesa come una lingua vivente piuttosto che come un sistema meccanico di regole stabilite una volta per tutte. Superato lo stupore iniziale (stupore forse ingiustificato: dopo tutto Paolo ammirava il Saggio sull’origine del linguaggio di un antenato del Romanticismo come Johann Gottfried Herder), al livello più generale la convergenza inattesa potrebbe essere un indizio importante sulle aspirazioni meno confessate di un certo tipo di marxismo anti-hegeliano o, addirittura, sull’influenza che (nel bene e nel male) il Romanticismo ha esercitato in giovinezza sul pensiero dello stesso Marx (come piaceva chiamarlo a Paolo: «lo sposo di Jenny von Westphalen, la più bella ragazza di Treviri»). Quello che conta, in questo caso, è però anzitutto che la facoltà di parola viene a offrire l’anticipazione più concreta possibile del comunismo pienamente realizzato: uno sprazzo di futuro o, comunque, un’utopia concreta e facilmente sperimentabile da chiunque, nella vita di tutti i giorni. Basta aprire bocca e parlare. Da questo punto di vista, bisogna riconoscere che un uomo con la storia di Paolo non poteva che scegliere la strada della filosofia del linguaggio.

ANIMALI MALDESTRI. Paolo è giunto tardi alla monografia: se fosse stato un narratore, di lui si sarebbe detto che solo alla soglia dei cinquant’anni era arrivato a possedere la «quarta marcia» del romanzo (la metafora è di Beppe Fenoglio). Il suo primo studio monografico, Il ricordo del presente, sul déjà-vu, risale al 1999, ma il vero nucleo della sua riflessione teorica è consegnato a tre corposi studi apparsi tra il 2010 e il 2020: il già ricordato E così via, all’infinito, Saggio sulla negazione e Avere. In questa trilogia Paolo muove da un tema classico dell’antropologia filosofica tedesca degli anni Venti e Trenta del Novecento: la condizione particolare dell’uomo rispetto agli altri animali, che vivono tutti in un habitat nel quale si orientano senza incertezze grazie all’istinto, mentre l’uomo soltanto è privo di un ecosistema specifico e rimane per questo perennemente bisognoso di adattamento; in altre parole, per dirla con Paolo (sempre brillantissimo nelle sue immagini), noi sapiens sapiens, «come inquilini morosi, siamo sempre passibili di sfratto» (Avere). Come in Arnold Gehlen e Helmuth Plessner (i due rappresentanti dell’antropologia filosofica tedesca con cui i suoi libri dialogano di più), ma come anche in Heidegger (un altro grande esponente di quella che Paolo ha definito argutamente «la tradizione della modestia»), proprio la «povertà di mondo» mette gli uomini nella condizione di fare cose che per gli animali, in quanto perfettamente ambientati, sarebbero semplicemente improponibili. L’eccezionalità degli esseri umani sarebbe insomma da ricondurre interamente alle loro carenze originarie.

Questo però è soltanto il punto di partenza. Per inquadrare l’uomo nella sua specificità, Paolo punta infatti tutte le sue carte sul linguaggio e concentra lo sguardo su tre categorie logiche attraverso le quali secondo lui si esprimono i tratti fondamentali dei sapiens sapiens come forma di vita: la negazione, la modalità del possibile, il regresso all’infinito. La lingua rispecchia la mancanza, prettamente umana, di un ambiente fisso, circoscritto, prevedibile: è qui che si gioca dunque per intero la partita. Rispetto all’antropologia filosofica classica e all’esistenzialismo heideggeriano si tratta di un ritorno ad Aristotele e alla sua definizione dell’uomo come animale «che ha il linguaggio», ma questa scelta non va scambiata per una ritirata né per un passo indietro. Rispetto all’antropologia filosofica tedesca, che ha visto nelle istituzioni soprattutto lo strumento con cui contenere le pulsioni distruttive dell’uomo, per Paolo il riferimento ad Aristotele è essenziale perché stabilisce un ponte con l’altra celebre definizione dell’uomo data dal filosofo greco: quella che lo presenta come animale spontaneamente portato a vivere nella polis. Non solo i due aspetti vanno messi in comunicazione, ma nella parte conclusiva tutti i libri di Paolo non esitano a verificare su alcune istituzioni particolari i risultati delle sue scoperte a proposito del linguaggio umano. Si tratta spesso di alcune delle ipotesi più affascinanti della sua opera, ma anche di quelle filosoficamente più azzardate per l’uso sfrenato del procedimento dell’analogia che vi viene fatto (ed è per questo che Paolo preferisce presentarle come «appendici» o «riflessioni sperimentali»). Per fare solo qualche esempio, E così via, all’infinito fonda sulla regressione all’infinito una critica radicale dello Stato; Saggio sulla negazione discute alla luce di Émile Benveniste, Gottlob Frege e Sigmund Freud l’efficacia di «azioni negative» come lo sciopero (un cultore di storia antica vi includerebbe anche la secessio e la detractio militiae della plebe romana); Avere si conclude con un affondo sul binomio debito/credito. Tutti territori dove Gehlen e Plessner (per non parlare di Heidegger), non si sarebbero mai sognati di avventurarsi, ma su cui invece Paolo innesta le sue riflessioni antropologiche (probabilmente a causa dello spiritualismo e del dualismo cartesiano che inficiano le sue opere, Paolo ha sempre diffidato del vero fondatore dell’antropologia filosofica, Max Scheler, il quale infatti non compare mai nei suoi saggi, ma IN La posizione dell’uomo nel cosmo c’è almeno un punto di straordinaria convergenza tra i due, dove il pensatore tedesco afferma che a paragone «degli animali, che dicono sempre di sì alla realtà [...] l’uomo è “colui-che-può-dire-di-no”, “l’asceta della vita”, l’eterno protestante nei confronti della semplice realtà»).

Il terzo volume della ideale trilogia, Avere, è nato da una gemmazione un poco inaspettata dai due titoli precedenti, che invece si implicano a vicenda sin dall’inizio. Per Paolo il verbo nel titolo esemplifica al meglio la condizione di scollamento dell’uomo, che non si identifica completamente con sé stesso (come succederebbe attraverso la copula), ma «ha» un corpo, «ha» una lingua, «ha» delle istituzioni, e per questo, nello stesso momento in cui si possiede, almeno in parte non coincide interamente nemmeno con la propria essenza più intima. È anzi questa mancata sovrapposizione che fa di lui un animale inquieto e – come dirà in uno dei suoi ultimissimi saggi, L’uso della vita – «maldestro», a volte anche in maniera patetica. Anche qui, però, si rileva lo stesso ribaltamento, perché è proprio lo scarso radicamento dell’uomo e la mancanza di una cuccia accogliente che lo riceva senza resti ciò che apre lo spazio alle infinite possibilità del linguaggio e della sperimentazione sociale, oltre che a un’altra cosa che per Paolo nella vita ha sempre contato moltissimo: il sentimento, etereo e indistruttibile, dell’amicizia. I sapiens sapiens, dopo tutto, sono animali che «hanno» amici.

AMBIVALENZA vs. DIALETTICA. Paolo detestava apertamente Jacques Lacan, l’uomo che nel maggio del 1968, al culmine della protesta studentesca, aveva lanciato ai giovani contestatori la sua provocazione hegeliana: «Quello a cui aspirate, come rivoluzionari, è un padrone. Lo avrete». Questa antipatia invincibile (paragonabile solo a quella che nutriva per Fëdor Dostoevskij) provocò a Paolo anche qualche dolorosa incomprensione con alcuni dei suoi amici più giovani. Assai diverso era il discorso con Sigmund Freud. Le opportune cautele di Paolo verso la psicoanalisi andavano di pari passo con l’ammirazione per il suo fondatore, che lui leggeva come uno dei grandi pensatori novecenteschi dell’etica. Come aveva scritto in un articolo giovanile, il termine ethos in greco antico indicava il luogo dove si vive: dunque lo spazio di quello che Freud aveva denominato Heimlich nel suo celebre studio sul concetto di «perturbante». Il saggio su L’uomo della sabbia di E.T.A. Hoffman era il testo che preferiva di gran lunga, e per un certo periodo, nel 2012 – nella breve stagione degli Editori Internazionali Riuniti – ci riunimmo regolarmente con alcuni amici per una serie di seminari che avrebbero dovuto portare a una sua ritraduzione commentata. La cosa poi non si fece, ma negli ultimi anni Paolo ha lavorato alacremente a un suo libro sull’argomento ancora inedito: prova della durevole fascinazione che questo testo di appena trenta o quaranta pagine ha esercitato su di lui nei decenni.

Di tutta la strumentazione freudiana, spesso messa a frutto nei suoi saggi, a Paolo (che nel 2005 ha pubblicato anche una breve monografia su Motto di spirito e azione innovativa) stava particolarmente a cuore la nozione di «ambivalenza», spesso presente già nei suoi testi degli anni Ottanta. Ambivalenti sono per eccellenza i sentimenti e i modi di essere (o di non essere) di quel decennio – noia, cinismo, opportunismo, disincanto – ma nel corso del tempo la categoria ha trovato sempre nuovi applicazioni sino a diventare uno dei tratti costitutivi della condizione umana e dello stesso linguaggio. A prescindere dagli approfondimenti successivi (sui quali sarebbe troppo complesso entrare in questa sede), mi pare evidente il motivo dell’interesse iniziale di Paolo per questo concetto. Marxista anti-hegeliano e anti-dialettico, costretto a pensare e scrivere in un tempo politicamente e intellettualmente ostile, ma – da militante operoso e non rinunciatario – determinato a preparare le condizioni della rivincita, l’«ambivalenza» ha offerto presto a Paolo lo strumento ideale per tenere aperta la porta sul futuro. Se i fenomeni più diversi della vita morale hanno sempre un recto e un verso, la sconfitta non è mai soltanto una sconfitta, ma una ridefinizione delle regole del gioco che consente di immaginare un esito diverso senza cadere nel meccanicismo rassicurante della tesi, dell’antitesi e della sintesi (tic-toc-tac).

Un barlume di dialettica si intravede, certo, all’inizio del Saggio sulla negazione. Qui Paolo, a mo’ di ouverture, elabora una sorta di mito filosofico in tre movimenti (mito filosofico nel senso migliore del termine: pagine illuminanti ma che, per forza di cose, si sottraggono in partenza a qualsiasi tentativo di verifica e suggeriscono assai più di quanto possano provare). Grazie ai neuroni-specchio i sapiens sapiens sono naturalmente predisposti all’empatia (primo movimento). La lingua, attraverso la negazione, è capace di interrompere questa naturale predisposizione alla comunanza, per esempio aggiungendo alla parola «uomo» un semplice «non», che permette il disconoscimento del proprio simile (secondo movimento, pensato da Paolo in polemica con Carl Schmitt, che ha sempre accusato i pensatori di sinistra di costruire i loro progetti di riforma della società su una concezione ingenuamente ottimistica della natura umana). La sfera pubblica, che è il vero habitat dell’uomo, consente però di disattivare questa prima negazione attraverso una seconda negazione che conduce gli uomini a un reciproco riconoscimento intermittente e precario, allorché «il linguaggio inibisce il “male radicale” che proprio esso ha reso possibile» (terzo movimento).

Questo Virno dialettico è, in realtà, un Virno pre-dialettico o proto-dialettico: non hegeliano perché, senza dirlo ad alta voce, attinge la sua saggezza da una vena più antica e meno sfruttata. Il prologo del Saggio sulla negazione non è infatti che una raffinata riscrittura del Saggio sull’origine dell’ineguaglianza di Jean-Jacques Rousseau che per mille ragioni Paolo non poteva non conoscere bene. In origine c’è la «compassione». È invece «la ragione che genera egoismo ed è la riflessione che lo rafforza», portando a poco a poco gli uomini e gli Stati verso il dispotismo. Eppure è a quella stessa ragione che tocca (toccherà, toccherebbe) ripristinare un ordine morale che è inconciliabile con la diseguaglianza: Rousseau, per lo meno, scrive con questo preciso obiettivo in mente. Esattamente come nel caso della teoria romantica delle istituzioni, potrebbe essere la conferma che Paolo ha cercato un antidoto contro l’hegelismo di Marx anzitutto nei suoi antenati non hegeliani (Rousseau) o semplicemente negli avversari di Hegel (i Romantici) invece che nella filosofia di Spinoza, come aveva fatto la teoria politica francese degli anni Settanta. Obiettivo: consegnare ai militanti del XXI secolo degli strumenti concettuali non addomesticati dall’ermeneutica di partito (l’odiato PCI) che a suo avviso aveva finito per rendere quasi inservibile la stessa opera di Marx.

Reculer pour mieux sauter? Forse si tratta anche questo: fosse pure al costo di aprire un confronto con tradizioni profondamente estranee al suo pedigree intellettuale di «materialista malinconico» e di «marxista non vergognoso di sé». Basta soltanto intendersi sul significato di questa contaminazione. Che, nel caso di Paolo, non si è mai tradotta in un fiacco sincretismo o nella caccia alle ultime mode, ma ha mirato a riconfigurare su basi nuove – ma rigorosamente materialiste – annose questioni filosofiche. Un uomo del dialogo non è per forza una banderuola che si adatta plasticamente alla postura dei suoi interlocutori, e Paolo è stato sempre – allo stesso tempo – un uomo del dialogo e del conflitto: un militante che, per esempio, non ha mai negato la profondità dei suoi dissensi con gli altri leader della sinistra post-operaista (Toni Negri in testa) ma ha sempre calibrato i termini più aspri del confronto con un avverbio decisivo. «Fraternamente».

Parola bellissima, ma anche strana ed elusiva. Studente liceale, di quando in quando compravo “il manifesto”, e ricordo con chiarezza una serie di articoli sui valori della Rivoluzione Francese pubblicati proprio quando Paolo si occupava delle pagine della cultura: per la legge degli anniversari, cui anche i quotidiani comunisti soggiacciono in situazioni simili, doveva essere per forza il 1989. In ogni caso, nell’ultima puntata un lungo testo a tutta pagina (di chi?) cercava di illuminare per i lettori il significato di questa misteriosa fraternité. Di che cosa si trattava, al dunque? Nulla ricordo delle argomentazioni dell’autore, se non che il pezzo si apriva constatando appunto quanto fosse difficile mettere a fuoco un concetto così sfuggente quando esportato fuori dalla famiglia: poi, solamente il buio. La risposta non doveva essere stata memorabile; l’interrogativo, però, da quel momento non mi ha abbandonato. Fraterni, cioè? Ma soprattutto: fraterni, come? Per quanto ci si arrovelli, la teoria, qui, aiuta a fare chiarezza unicamente fino a un certo punto. Serve la pratica. Serve l’esercizio. E negli ultimi venti anni – rigorosamente fuori dai libri – è stato Paolo che mi ha fornito qualche frammento prezioso di una credibile risposta.

Leggi anche

Alessandro Foladori, Paolo Virno. L’idea di mondo

Annalisa Ambrosio, Un libro di paolo Virno / Avere

Michele Pavan, Per una filosofia affermativa

Nicola Turrini, Il sabotaggio dell’empatia