Palazzo Reale, 4 luglio - 24 settembre 2017 / Agnetti. A Cent’anni da adesso

Vincenzo Agnetti, o di come affrontare il linguaggio con atteggiamento di sfida, a petto in fuori, armati giusto di se stessi. Si tratta di attitudine vertiginosa, che dà il capogiro come lo dà mettersi di traverso a qualunque cosa esista in quanto tale, come un dato di fatto.

Missione e urgenza del grande e vero pensatore, del grande e vero artista, del pensatore evoluto, effettivo, è sfidare il già dato, e la vertigine che viene da tale sfida; quale ulteriore fardello, dovrà farlo sostenendo l’espressione di disappunto del resto del mondo all’udire una dichiarazione di intenti che suoni più o meno: «Mi propongo di mettere in discussione il linguaggio che ci è dato perché non voglio accettarlo in quanto tale, non voglio prendere nulla di ciò che è già dato».

Quello sguardo, in risposta a quella frase, accusa lei e chi la pronuncia di ingratitudine perché ciò che è già dato è qualcosa di concesso, disposto e disponibile: è più facile considerare il già dato come qualcosa di donato, quindi è molto più comodo ritenerlo giusto, in definitiva è una questione di auto-conforto. Ma il conforto di sé è ciò da cui il vero pensatore deve rifuggire, scappare terrorizzato, preferendogli di gran lunga il disagio del non-dato, del da-dare, del da-costruire, del trovare. La rassicurazione (del linguaggio che informa) è l’arma del potere, la ricerca del disagio (per sé e per l’altro) è lo strumento del resistente, dell’artista. Deleuze si pronunciò in maniera eloquente sulla questione:

Che rapporto c’è tra l’opera d’arte e la comunicazione? Nessuno.

Nessuno, l’opera d’arte non è uno strumento di comunicazione. L’opera d’arte non ha nulla a che fare con la comunicazione. L’opera d’arte non contiene affatto la benché minima informazione. D’altra parte, invece, c’è un’affinità fondamentale tra l’opera d’arte e l’atto di resistenza. Lì, allora, sì. Essa ha qualcosa a che fare con l’informazione e la comunicazione, sì, a titolo di atto di resistenza.

[Gilles Deleuze, “Che cos’è l’atto di creazione?", conferenza, 17 maggio 1987]

Vincenzo Agnetti (1926-1981) intrattenne un rapporto conflittuale e intimo con il concetto di linguaggio nell’arco di tutta la sua attività, interrotta nel pieno fervore da una morte improvvisa. L’arte concettuale di Agnetti posa le sue fondamenta sulla consapevolezza che il linguaggio sia stato disposto come una riga tracciata in modo netto, regolare, un sistema legato a se stesso e da se stesso, una linea che segue e indica un percorso diritto. Come la legge. Non è un caso se il linguaggio condivide con quest’ultima la provenienza etimologica di lègein, legare (la stessa di leggere). Dobbiamo naturalmente badare, per ritrovarci su questo binario, a intendere per linguaggio una traduzione inevitabilmente manchevole del concetto-scrigno di logos, così fecondo da sfuggire sempre ai tentativi di catturarne il senso con la parola (lexis, stessa origine).

Il linguaggio, così, porta nel proprio stesso concetto il germe della propria ineffabilità, e allo stesso tempo, come si diceva, propone un progetto lucido, deciso, ideologico. Sceglie cosa vale la pena di dire, e quindi cosa meriti di essere inteso: la creazione di senso del linguaggio procede attraverso la decisione. La linea netta di questa decisione è la preda dell’arte di Agnetti, che vuole affondarla visceralmente e infine tradirla per generare un linguaggio-nebulosa, da de-costruire per ricostruire, che sia molto più importante, interessante e gravido del linguaggio-linea.

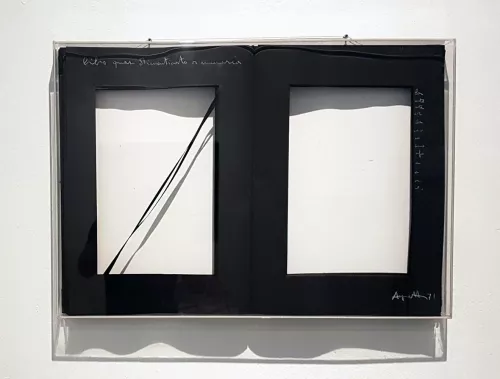

Siamo all’esordio del momento espositivo dell’artista, che non a caso sceglie di titolare la sua prima personale, al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, Principia (1967), come una delle sue opere più celebri, il cui nome deriva dai Principia mathematica di Bertrand Russell e Alfred N. Whitehead.

Un grande pannello di legno dipinto da una campitura bianca a sua volta abitata da alcune parole. Lemmi singolari, solitari ma inevitabilmente messi in relazione dallo sguardo, ripetuti, frammentari, forse casuali. Un altro pannello in legno, più piccolo, è applicato alla struttura, la attraversa dall’alto in basso, è dipinto di bianco, presenta delle parole. Ed è scorrevole in orizzontale. Al muoversi del pannello che l’artista definisce «cursore», si muove il rapporto tra le parole, la relazione che il nostro sguardo individuava. Si presenta una delle formule di Agnetti, destinate a risuonare per sempre come sua cifra stilistica e suo lascito concettuale: «Una parola vale l’altra ma tutte tendono all’ambiguità».

Far tracimare il linguaggio, farlo delirare (de-lira, fuori dal solco), farlo esplodere, saltare per aria, ridurlo in frantumi che vaghino per il cosmo e lo invadano in quanto polvere, in quanto nebulosa, in quanto costellazione.

Come? Vincenzo Agnetti era posseduto dalla convinzione che la traiettoria verso questo non-linguaggio non possa essere univoca, ma debba necessariamente essere spezzettata, errabonda, ricolma di interruzioni qui e di ripartenze là. Le strategie per individuarla, per tracciarne la non-individualità, per esplorarne il territorio sono molteplici, ma Agnetti scelse una premessa nient’affatto banale, nella sua semplicità: di questo non-linguaggio, non si farà scrittura o riscrittura, non si farà altro linguaggio ma, piuttosto, opera. L’opera è ogni volta un esperimento, è unicità radicale e ripetuta, insistita, è un mondo assolutamente imprevedibile che si fa carico di un incantesimo compiuto, di un salto mortale ben riuscito: il linguaggio, su di essa, non è più una scatola vuota ma viene costretto nel ruolo di contenuto. Il dato, poi, viene neutralizzato del suo “già”, della sua particella temporale che è imposizione ideologica, del modo in cui è sempre stato e sempre sarà, e derubricato a puro elemento come, in matematica, il numero, universale e particolare insieme, strumento senza scopo.

Quella del numero come minuscola e insieme mastodontica aporia non smise di affascinare Agnetti e di ispirarne, sul piano concettuale, le disinstallazioni, i rimontaggi, le rimodulazioni. Nella preziosa antologica A cent’anni da adesso, dedicata all’artista milanese a Palazzo Reale dal 4 luglio al 24 settembre 2017 e curata da Marco Meneguzzo, almeno tre sono le occasioni in cui al numero viene affidato il ruolo di protagonista della scena, di maestro della controversia.

La prima è la stanza con la fotografia che ritrae il teatro San Fedele, vuoto, deserto come quando nel 1973 Agnetti vi recitò un monologo che sarebbe stato ascoltato solo giorni dopo, registrato. Nella stanza viene diffusa, però, un’altra registrazione, incisa un anno dopo la prima, che mantiene le modulazioni e l’intonazione della voce sostituendo, tuttavia, alle parole i numeri (meglio: i nomi dei numeri). Elencati da uno a dieci, recitati in una sequenza reiterata che si tramuta inellutabilmente in litania, sempre diversa, ma sempre uguale, mentre la calda voce dell’artista si fa ipnotica. Unoduetre… quattro… cinquesei… setteottonove… dieciunoduetrequattro… cinqueseisette… otto… novedieciuno…

La seconda, altra pietra miliare nella produzione agnettiana, è La macchina drogata (1968).

Una calcolatrice Olivetti Divisumma 14 è stata manomessa, i dieci martelletti che recavano le matrici a forma di cifra destinate a stampare numeri sulla carta sono stati sostituiti e ora non stampano più numeri, ma parole. Ritorna la sostituzione, nella stessa direzione ma nel verso opposto, e la combinazione lineare delle cifre, che dava luce ai numeri ed esplicitava sulla carta le operazioni algebriche in modo limpido e inequivocabile è diventata, ora, il disorientante flusso di coscienza di una macchina impazzita. Acrobazia compiuta con eleganza, quella di Agnetti, che, togliendo di mezzo le cifre, costringe la macchina a esprimersi in cifra, in un linguaggio cifrato fatto di lettere. Un codice pressoché indecifrabile, senza sottovalutare il fatto che l’importanza di tale operazione è probabilmente nulla. Le sillabe non si combinano ma si contorcono in una dichiarazione apocrifa, denunciando la fragilità del linguaggio come informazione e, una volta di più, il suo vuoto di senso. Il linguaggio come ricettacolo vuoto, sempre uguale a se stesso, in ogni discorso, e disposto per differenziarsi soltanto per il contenuto che, di volta in volta, lo riempie. In questa ripetizione, tuttavia, la differenza (il contenuto) è spesso soltanto illusoria, o perlomeno fuori tempo, in ritardo sull’intenzione del discorso.

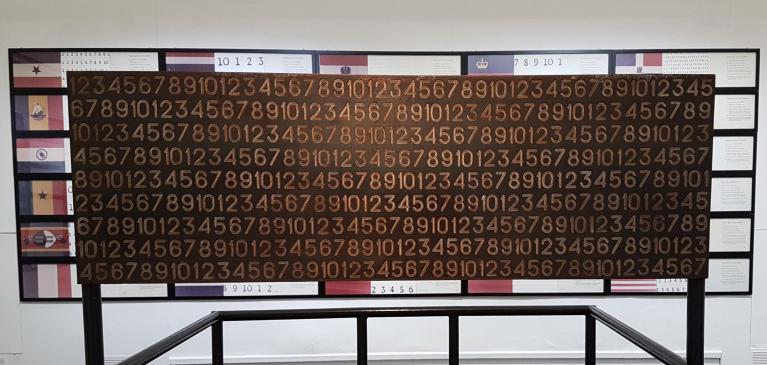

Che diventa così il terreno esclusivo del significante, del contenitore, il quale, fingendo di individuare nel rimando simbolico ciò che lo renda differente, unico, in realtà accelera nel (proprio) vuoto, giacché il simbolo altro non è che un analogo ricettacolo, un equivalente contenitore pieno di nulla. Discorso e simbolo sono vuoti pneumatici che invitano il parlante/scrivente e l’ascoltatore/lettore a riempirli. E lo fanno senza soluzione di continuità perché, senza soluzione di continuità, essi riproducono il proprio vuoto, nullificando ciò di cui ci sforziamo di riempirli, ciò che chiamiamo contenuto. Assumere questa paradossale verità, con la sua intima connotazione politica, e farci i conti, appunto, è compito del numero, per la terza volta: Progetto per un Amleto politico (1973), è una stanza monumentale, un mausoleo con le bandiere nazionali di tutto il mondo e una nuova sostituzione, questa volta sulla scena shakespeariana, tra la stella protagonista parola e la riserva cifra. È quest’ultima a recitare il monologo, sparpagliandolo di simboli e neutralizzandone il contenuto, rivelandone d’altro canto una versione universale, sovranazionale, una per tutti.

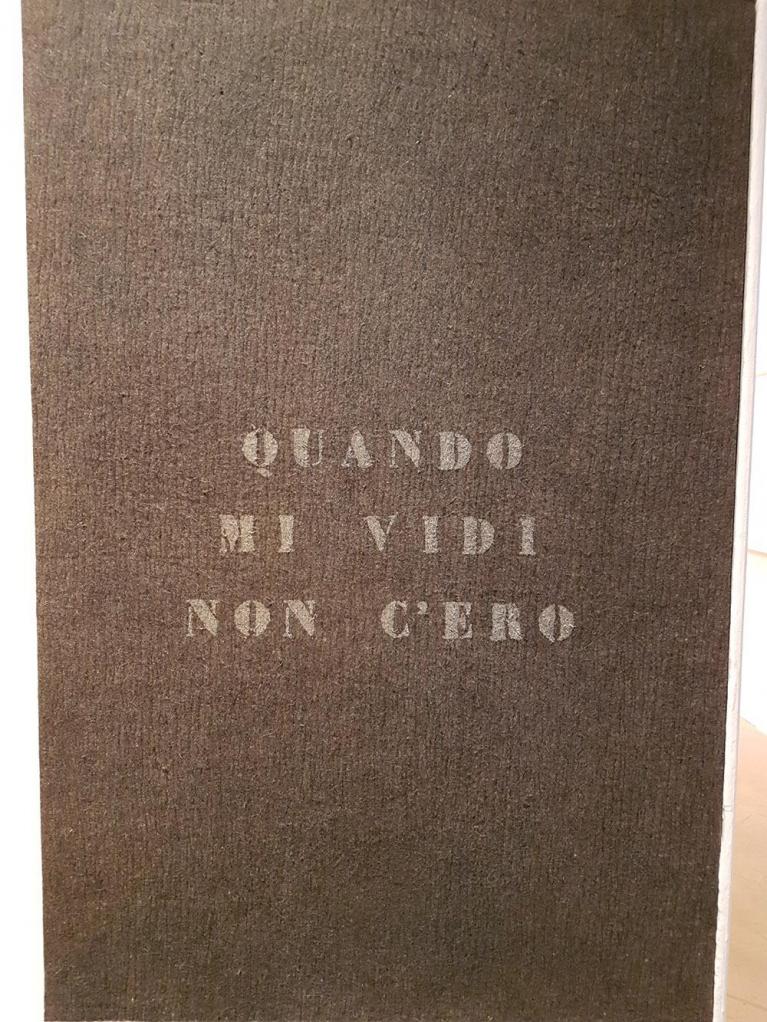

Genio e ostinazione, coscienza politica e conoscenza scientifica, studio ossessivo e profondissima ironia: le sale dell’esposizione, testimonianza così fedele dell’anima artistica di Agnetti, trasudano queste sue caratteristiche così cangianti e raccontano di un personaggio impossibile da trattenere in una definizione senza che qualcosa di fondamentale vi sfugga. Vincenzo Agnetti non è mai dove si può pensare di individuarlo, oppure è sempre e contemporaneamente anche alle coordinate opposte. I suoi ritratti, che sono sempre anche autoritratti, emergono su alcune tavole verticali per mezzo di parole, incise su feltro, e nessuna raffigurazione. I Feltri di Agnetti sorridono sotto i baffi, enigmatici oracoli ma spesso anche solo associazione acuta e imprevista.

L’artista si provoca, non sa e non vuole smettere di farlo, telefona a se stesso (Autotelefonata 1974), risponde alla propria invocazione, e può rispondersi sempre sì, elevandosi a illusione di comunicazione compiuta, oppure sempre no, tornando nella disperata presa di coscienza di quella prima illusione. Sono le sue parole a darci una misura, pur parziale, di questo proficuo disorientamento.

L’artista è la coscienza ribelle della cultura perché la cultura, nei suoi specifici, come ad esempio la storia, ci presenta soltanto dei messaggi intercettati. Qualsiasi insegnamento, qualsiasi segnale, qualsiasi verità detta (eppure la verità non si può pronunciare) è un medium di gomma. La cultura è l’apprendimento del dimenticare, esattamente come quando si mangia. Manipolato più o meno bene il cibo ci dà il suo sapore, ma presto dimentichiamo il sapore in favore dell’energia ingerita. In un certo senso dimentichiamo a memoria i sapori, le intossicazioni e i piaceri del mangiare per portare avanti con più libertà le nostre gambe, le nostre braccia, la nostra testa…

Non occorre, allora, nutrire l’ambizione di un linguaggio assoluto che ricordi e archivi tutto, quanto, piuttosto, allenarsi (o lasciarsi andare) al “dimenticare a memoria” – la formula più amata e citata di Vincenzo Agnetti – perché l’archivio sia affidato a una sorte di memoria motoria, di memoria delle membra, anziché alle etichette. Eccola, ammesso che potessimo ipotizzarne l’esistenza, la soluzione di un percorso parabolico la cui funzione è in continua evoluzione: una memoria altra, un “mandare a memoria” che non riguarda il linguaggio già dato ma, piuttosto, il corpo, l’essenziale, un automatismo concettuale che è naturale come respirare e che il linguaggio mai potrà catturare. Mandare a memoria, sì, ma analogamente a come dicono i britannici: learning by heart.

Quasi a memoria, ecco. Quasi dimenticato.

AGNETTI. A cent’anni da adesso

A cura di Marco Meneguzzo

Palazzo Reale di Milano

Dal 4 luglio al 24 settembre 2017.