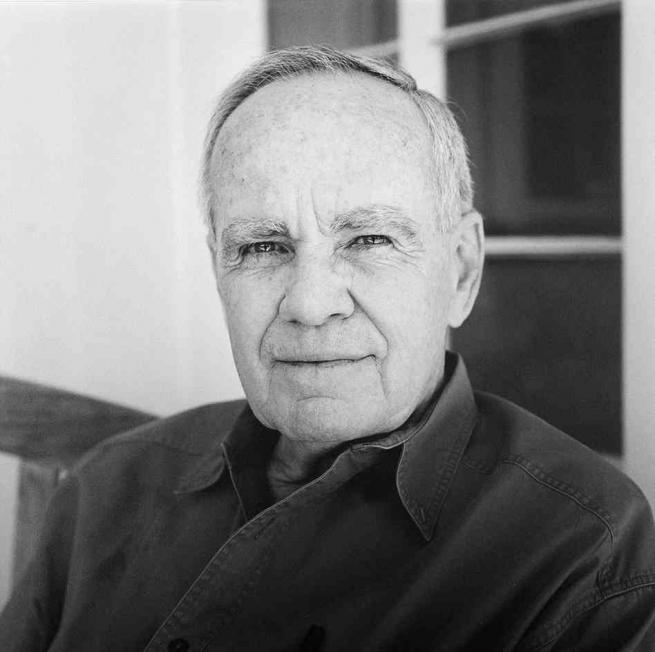

Cormac McCarthy. The Counselor

There is no such thing as life without bloodshed

(Cormac McCarthy intervistato da Richard B. Woodward, 1992)

La più bella pagina del libro di Brod su Kafka è (…) quella in cui Brod racconta come gli ascoltatori ridessero alla lettura del primo capitolo del Processo “di un riso irresistibile”.

(Gilles Deleuze e Felix Guattari, Kafka. Per una letteratura minore, 1975)

Per chi ha familiarità con le opere di Cormac McCarthy The Counselor/Il procuratore (buona la traduzione dall’inglese di Maurizia Balmelli, Einaudi 2013) potrebbe rappresentare una delusione. Quanto al film che ne ha tratto Ridley Scott, non aspettatevi Blade Runner, ma non mi pare giustificabile il massacro critico che ha subito.

McCarthy è uno degli scrittori statunitensi più “stra-ordinari” che siano mai esistiti. Non lo sostengo soltanto io, ma un’ampia schiera di critici e lettori, non ultimo Harold Bloom che lo ha collocato tra i “grandi” del Novecento. I suoi primi romanzi, Il guardiano del frutteto (The Orchard Keeper, 1965), Il buio fuori (Outer Dark, 1968) e Figlio di Dio (Child of God, 1973; ne è appena uscito un adattamento cinematografico con la regia di James Franco) mostrano un interesse inedito per la rappresentazione della violenza, filtrato da una sensibilità che si potrebbe definire gotica. Queste prime tre storie, tutte ambientate nella desolata regione degli Appalachi, raccontano una brutalità e un’abiezione – incesto, infanticidio, omicidio, necrofilia – addirittura più accentuate che in Faulkner, lo scrittore del Sud degli Stati Uniti al quale McCarthy viene accostato. Le voci narranti, sempre esterne, seguono con attenzione meticolosa gli eroi negativi, astenendosi dal giudizio. La lingua, fin dall’inizio ricercata, con il succedersi delle opere si fa sempre più tagliente e precisa; abbondano dialoghi paradossali e una rara capacità di penetrare nelle profondità nascoste dei personaggi che non si ferma di fronte ad alcun tabù. Le difficoltà del lettore non dipendono soltanto dalle tematiche perturbanti e dalla meticolosità analitica, ma da un uso personale della punteggiatura. Nel 1979 esce Suttree (Suttree), il meno violento dei suoi romanzi, se si escludono due opere teatrali, ma forse il più complesso, soprattutto per la giustapposizione di elementi prosaico-mimetici e impennate metaforiche, uso dell’allitterazione e dell’assonanza, di una visionaria ricchezza lessicale, del ricorso a una molteplicità di idiomi e dialetti, il tutto avvolto in un peculiare flusso di coscienza.

Nel 1976 McCarthy si era trasferito a El Paso, sul drammatico confine tra Texas e Messico; la nuova vita nel Sudovest lo spinge ad affrontare per la prima volta la fiction della Frontiera con Meridiano di sangue o Rosso di sera nel West (Blood Meridian or the Evening Redness in the West, 1985), forse la narrazione più violenta mai scritta nel mondo delle lettere americane, di certo della storia del western. La brutalità che caratterizza il romanzo mette in questione quel cospicuo filone della cultura americana che attribuisce alla violenza una funzione rigeneratrice, dall’epoca della colonizzazione fino ai grandi generi violenti del Novecento: western, poliziesco, bellico e horror. La difficoltà di individuare punti di vista riconoscibili qui si radicalizza, creando una sovrapposizione di prospettive priva di gerarchie; anche le ampie parentesi filosofico-meditative ed enciclopedico-scientifiche del giudice Holden, il più feroce, carismatico, colto e linguisticamente dotato dei personaggi, ne accrescono l’aspetto profondamente enigmatico e inquietante.

Fin qui McCarthy aveva ricevuto vari riconoscimenti dalla critica, ma nessun riscontro di pubblico e viveva in notevoli ristrettezze economiche. Finalmente, dopo quasi trent’anni di tentativi, con la pubblicazione di Cavalli selvaggi (All the Pretty Horses, 1992; insignificante il film che ne ha tratto Billy Bob Thornton nel 2000) vince due prestigiosi premi letterari e conquista definitivamente il grande pubblico, “svendendosi al mercato”, come scrivono alcuni. In questo romanzo che sarà il primo della fortunata “Trilogia della frontiera”, la rivisitazione del western si fa meno brutale che in Meridiano di sangue; permangono descrizioni di violenza sconvolgente, ma l’inserimento di un’ampia parentesi sentimentale, un certo rispetto della cronologia degli eventi, la minore complessità sintattica e lessicale, un uso più misurato dello spagnolo, la capacità straordinaria di affascinare il lettore con descrizioni della natura del Sudovest e dei cavalli, spiegano il successo del libro: quasi 500.000 copie in soli due anni. Il successo continua con gli altri due volumi della trilogia, Oltre il confine (The Crossing, 1994) e Città della pianura (Cities of the Plain, 1998).

La fama di McCarthy si consolida con Non è un paese per vecchi (No Country for Old Men, 2005) grazie anche all’ottimo film omonimo dei fratelli Coen (2007), vincitore di quattro Oscar. Qui la tradizione western vira al noir con l’introduzione dell’odierno narcotraffico; la violenza della malavita e, soprattutto, quella dell’implacabile killer Chigurh, ricorda gli eccessi di Meridiano di sangue, mentre le riflessioni sulla natura umana offerte dallo sceriffo Bell non lasciano molto spazio alla speranza; lo stile, invece, ricorda piuttosto le eccentricità più contenute della Trilogia (d’altra parte era stato concepito in origine come sceneggiatura). La fama planetaria arriva grazie al premio Pulitzer attribuitogli per La strada (The Road, 2006, dal quale è stato tratto un film omonimo di John Hillcoat, 2009). Insomma, sono ormai vent’anni che ogni pubblicazione firmata McCarthy è un evento letterario.

Tuttavia su The Counselor, opera per la quale l’ormai ottantenne McCarthy ha interrotto la stesura di altri due lavori, molti recensori hanno espresso molti dubbi. Innanzitutto ha destato perplessità il fatto che la sceneggiatura sia uscita prima del film, come se il suo autore volesse attribuire una centralità a un genere di scrittura considerato abitualmente ancillare. Al di là di alcune precise indicazioni per la regia, mancano qui quelle descrizioni e riflessioni del narratore esterno a cui i suoi lettori si erano abituati, ma di questo non ha senso lamentarsi: è lo statuto delle sceneggiature. Il problema semmai è che la riflessività analitica, lucida e paradossale, si è in parte trasferita nel dialogo. Questo accadeva già nei romanzi (si pensi agli sproloqui interminabili del giudice Holden), ma in The Counselor può risultare ostica perché non è tipica del cinema contemporaneo d’azione (salvo qualche rara eccezione, come in Tarantino).

Immergendosi nella sceneggiatura il problema è facilmente risolto rileggendo due volte i paragrafi più complessi; guardando il film si ha l’impressione di un difetto di sintassi narrativa. A ciò si aggiunga che l’intreccio stesso è qua e là ellittico e questo aiuta a spiegare lo scarso successo commerciale della pellicola. Ma per quale motivo un film coraggioso non dovrebbe permettersi ellissi e omissioni? Fatte le debite differenze storiche, Il grande sonno (1946) ne conteneva un bel po’, ma non per questo fu considerato un fallimento. Anzi. I salti sintattici di The Counselor hanno l’effetto di costringere lettore e spettatore a concentrarsi sulla scrittura o sulle immagini, sui comportamenti e le scelte morali che si susseguono nella vicenda, a scapito della centralità di un intreccio tutto sommato abbastanza lineare.

Un rilievo critico condivisibile riguarda alcune scene, come quella della discussione tra il procuratore e un mercante di gioielli a proposito della natura imperfetta dei diamanti (pp. 8-13): sembrano troppo volutamente evocative di significati secondi, troppo epigrammatiche, quasi si fosse spenta la sua potenzialità visionaria. E il tono di certi personaggi, Westray (Brad Pitt nel film) che cita Newton, Einstein, Omero, Shakespeare, Michelangelo e Goethe (quest’ultimo addirittura in tedesco), Malkina (nel film Cameron Diaz) che usa Freud in modo oracolare e nonchalant (p. 113), o lo jefe che fa ricorso alla biografia di Machado (p. 92) in modo metaforico, suona a volte leggermente cerebrale e sentenzioso o, come alcuni critici hanno scritto, un po’ compiaciuto (ma ci sono anche pagine da antologia).

Quando esce un qualsiasi testo di McCarthy l’attenzione dei lettori si concentra immancabilmente sulle scene di sangue, alla ricerca di nuove varianti o dell’inaridimento di una forma (non si stancherà mai di mettere in scena la ferocia, la crudeltà, il sadismo?). Non c’è dubbio che egli sia uno scrittore della violenza tragica, ma non un apocalittico integrale come alcuni hanno scritto dopo Non è un paese per vecchi e La strada. Il suo senso della tragicità dell’esistenza si manifesta non solo insistendo sugli effetti inesorabili del male, ma con l’introduzione di immagini inquietanti, spesso inedite, in cui l’interpretazione è sempre instabile, mai priva di residuo: si pensi agli atti di brutalità ingiustificata in Meridiano di sangue, oppure alla pistola ad aria compressa collegata a una bombola che spara cilindri di metallo in Non è un paese per vecchi. Anche in The Counselor compaiono immagini sinistre eccentriche e altamente simboliche. Già in una delle prime scene (p. 23) Reiner (nel film Xavier Bardem), il personaggio che coinvolge l’avido e sconsiderato procuratore senza nome (nel film Michael Fassbender) in un fatale contrabbando di cocaina da venti milioni di dollari, ce ne dà una prima avvisaglia quando spiega al legale che cosa sia un bolito:

REINER […] è un dispositivo meccanico. Ha un piccolo motore elettrico con un ingranaggio piuttosto incredibile che riavvolge un cavo d’acciaio. A batteria. Il cavo è fatto di una lega infernale, praticamente impossibile da tagliare, e finisce con un cappio, e tu arrivi alle spalle del tizio e glielo cali sulla testa e poi tiri bene l’altra estremità del cavo e te ne vai. Non fanno neanche a tempo a vederti. Tirare il cavo attiva il motore e il nodo scorsoio inizia a stringersi e continua a stringersi fino al grado zero (p. 23).

La descrizione dell’oggetto compare nella conversazione come dal nulla e crea un sussulto, non solo nel procuratore, ma nel lettore che è quasi sempre collocato dietro alle sue spalle. L’impressione è forte (a fine sceneggiatura si assisterà effettivamente al garrotamento di uno dei protagonisti in una scena un po’ splatter), anche se sottilmente attenuata dal soccorso del black-humor. Al procuratore che chiede come mai nessuno si accorga del “garrotatore”, Reiner infatti risponde:

REINER Ah. Be’, potendo scegliere tra guardare qualcuno allontanarsi lungo la strada e qualcun altro che viene lentamente decapitato da un dispositivo apparentemente progettato e brevettato nell’antro dell’inferno uno sceglie il secondo. Non c’è scampo (p. 25).

Le scene di violenza di The Counselor si susseguono in modo inesorabile, intervallate da dialoghi o da incisi eccentrici (come la confessione provocatoria di Malkina al sacerdote cattolico, pp. 49-52). Sorvolo volutamente su un riferimento agghiacciante alla pratica degli snuff movies (p. 36) che, sempre nelle parole di Reiner, avrebbe portato innumerevoli ragazze minorenni a una morte indescrivibile nell’inferno di Ciudad Juarez, la squallida metropoli messicana appena al di là del confine, di fronte a El Paso. Paradossalmente la scena che forse più turba il lettore (soprattutto quello maschile…) e per la quale è prevedibile un alto numero di visualizzazioni su YouTube, è quella non violenta in cui Malkina “si scopa” il parabrezza della Ferrari del suo amante Reiner (pp. 55-56). I due sono tranquillamente seduti nell’auto ferma su un ciglio di strada. Secondo il racconto di Reiner, Malkina “si sfila le mutandine e me le allunga ed esce dalla macchina. Le ho chiesto che cosa stava facendo e lei dice: Vado a scoparmi la tua macchina. (I’m going to fuck your car).” Ed è proprio quello che avviene. Malkina, ex ballerina, fa la spaccata sul parabrezza e “si struscia su e giù sul vetro” fino a raggiungere l’orgasmo. La scena è descritta da Reiner in modo dettagliato, creando un’atmosfera surreale (come fa Reiner a ricordare con tanta perfezione ogni particolare e a non incespicarsi mai nel raccontare quanto ha visto?) a cui, nel film, l’espressione attonita di Bardem aggiunge un tono quasi comico. E per quale motivo Reiner la racconta al procuratore?

Riassunta così la scena può fare sorridere o sollecitare il voyeurismo (quanti maschi hanno avuto fantasie sessuali sulle loro automobili!), ma nel testo è preceduta da un’accurata preparazione che, senza alcuna spiegazione esplicita, ci lascia intuire che il motore materiale della tragedia sarà Malkina. Come già si era verificato nella descrizione del funzionamento infernale del bolito, ma qui in modo più evidente, l’immagine viene subito smorzata dall’inserimento umoristico (peccato nel film sia stata tagliata la scena del “cibo per cani”, pp. 17-18) quando Reiner paragona l’organo genitale femminile sul parabrezza a un pesce gatto: “Quei pesci pulitori che vedi risalire le pareti dell’acquario” (p. 56). E alla domanda su che cosa pensi davvero di quella performance sessual-ginnica a cui ha assistito “come in un acquario”, risponde con una serie di anticlimax che vi riservo per la lettura (p. 56).

Manca qui lo spazio per soffermarsi su una lettura ravvicinata di un testo che per quanto breve (e infatti 14,50 euro sono troppi), pone domande dirette sull’incapacità umana di prevedere le conseguenze dei propri atti e che forse i fratelli Coen, con la loro passione per la casualità del destino, avrebbero potuto sfruttare meglio di Ridley Scott. Senza arrivare all’apologia che ne fanno Tommaso Pincio (“Il Manifesto”, 22.12.2013) o Alyssa Pelish (“Los Angeles Review of Books”, 2.11.2013), non mi pare sostenibile la posizione di chi vede nella fantasia visionaria e contorta di McCarthy il privilegio assoluto di una metafisica della violenza slegata dal reale. La dimensione meditativa, filosofica, quasi astratta è dominante, ma è regolarmente spiazzata sia dall’acutezza dell’ironia e talvolta del comico, sia dal ricorso alla materialità della violenza sui corpi degli esseri umani e degli animali.

Ne sono buoni esempi non soltanto l’attenzione per il funzionamento del bolito o il riferimento raccapricciante agli snuff movies, ma la messa in scena delle condizioni di vita dei manovali del narcotraffico, dei corrieri della droga, delle prostitute in carcere; o ancora il corpo della moglie del procuratore (Penelope Cruz nel film) decapitata e gettata da un bulldozer in una discarica da incubo dove si aggirano bambini cenciosi. Un’immagine che rimanda alle centinaia di donne desaparecidas di Ciudad Juarez, la città più violenta del mondo – quasi tremila omicidi l’anno – anche se non per questo la più “disumana”, come potrebbe dire McCarthy. Testimoniare la violenza, denaturalizzata oppure no, rimane uno dei compiti a cui McCarthy non sembra volere più rinunciare.