Charlie Parker agli estremi

Un Charlie Parker raccontato per intersezioni. Insomma, un libro che assomiglia molto a un film – dove è proprio il montaggio a consentirci di monitorare, come nel buio di una sala cinematografica, frammenti di storia spesso coincidenti con vite vissute in modo particolarmente intenso. E di sperimentare così la sovversione di qualsivoglia modello narrativo. Passando da un’inquadratura a campo lunghissimo sino a un primo piano molto stretto e quasi sfocato; proponendoci ricordi snocciolati in ‘soggettiva’ da questo o quel coprotagonista ma anche dettagli inquadrati tanto da vicino da farti sembrare, anche a te, lettore, coprotagonista di quella che è stata una straordinaria avventura musicale e culturale insieme.

D’altronde, dire Charlie Parker è come dire l’epopea, all’inizio quasi ‘carbonara’, dell’unico momento del Novecento paragonabile al grande fermento che aveva elevato a paradigma di un nuovo modo d’essere la Parigi di inizio secolo.

Il centro del mondo s’era trasferito dall’Europa agli States. Pittura, letteratura, musica, teatro… ogni espressione culturale stava ritrovando nuova linfa vitale a partire da alcuni locali – che sarebbero diventati ‘mitici’ – della Grande Mela. Locali dove, nel corso degli anni Quaranta, si ritrovavano poeti, utopisti scapestrati, insoddisfatti, ma anche geniali inventori di un nuovo mood creativo; e dove si ritrovavano ad improvvisare in interminabili session Charlie Parker e i suoi accoliti. Musicisti stanchi della routine cui venivano costretti da un lavoro assai poco creativo nelle big band che furoreggiavano in quegli anni sia all’est che all’ovest.

Le grandi guide di questo variegato movimento rivoluzionario erano Charlie Parker e Dizzy Gillespie; ma senza dubbio il prototipo di una forma espressiva in grado di tenere insieme gli opposti come mai era accaduto prima era proprio Charlie “Bird” Parker. “Bird” veniva infatti chiamato il mitico sassofonista, inventore di un linguaggio capace di essere insieme disperato e profetico – tanto da rendere le sue performances straordinarie in tutti i sensi. Anche quando deformate da un uso eccessivo di alcol e stupefacenti vari.

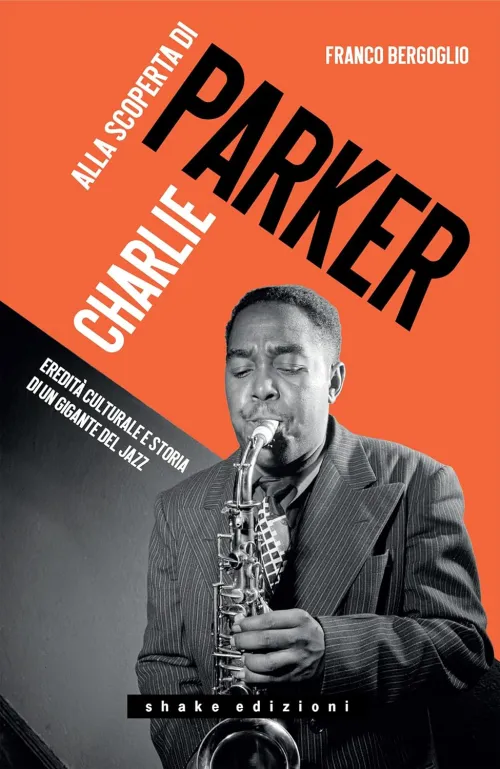

Il bellissimo volume di Franco Bergoglio dedicato a Bird (intitolato Alla scoperta di Charlie Parker. Eredità culturale e storia di un gigante del jazz, e pubblicato nel 2025 da Shake Edizioni) si legge senza sentire mai il peso delle pagine; si legge proprio come un assolo di be bop; dove ogni cromatismo dice lo specifico modo di reagire a un conformismo ormai ritenuto insopportabile, e seduce il lettore (come l’ascoltatore del mitico concerto tenuto da Parker alla Massey Hall di Toronto) conducendolo per mano in una sorta di inebriante viaggio lisergico della parola.

Bergoglio domina una materia sconfinata e si mostra perfettamente consapevole della tutt’altro che scarna letteratura a questo proposito. Ma “non se la tira”, come si direbbe in gergo; anzi ti fa sentire perfettamente a tuo agio, facendoti comprendere con grande afflato narrativo le infinite intersezioni che attraversano, agili e quasi sottotraccia, una vicenda umana vissuta al ritmo di un brano come Donna Lee, e sempre con la consapevolezza che le questioni, quelle autentiche, non sono mai univocamente e chiaramente decifrabili.

Bergoglio sa bene che quanto accadeva nei locali della Cinquantaduesima Strada era in qualche modo connesso alle rivolte nei ghetti del 1943. Sa che, se il sound che risuonava in quei locali scuri e fumosi era esasperato e necessariamente selvaggio, ciò dipendeva anche da una condizione sociale che i neri d’America pativano da diverso tempo e che faticava non poco a trovare una qualsiasi soluzione. A questo proposito, il nostro anfitrione è una vera e propria miniera di racconti in prima persona, che nelle sue pagine emergono quali veri e propri cristalli della memoria: ci racconta, ad esempio, di quando Art Blakey venne picchiato a sangue da un poliziotto di Albany in Louisiana – e come, proprio in forza di esperienze di questa natura, molti neri (e anche Blakey, dunque) si sarebbero convertiti all’Islam. Anche Parker venne incarcerato e picchiato – per quanto fosse di carattere essenzialmente mite. Si era infatti sempre guardato dal provocare i poliziotti o i rappresentanti delle istituzioni.

Ma Bergoglio ci ricorda anche, e giustamente, il ruolo che ebbero in tale contesto alcune importanti testimonianze letterarie; come quella di Richard Wright, che proprio nel 1940 pubblicava romanzi come Native Son e Twelve Million Black Voices.

Una cosa è certa, comunque: “bopper” può esser definito, anzitutto, colui il quale rifiuta di recitare la parte dello “zio Tom”; come ancora troppo spesso accadeva nelle pellicole cinematografiche del periodo, in cui i neri apparivano spesso come “macchiette che dovevano semplicemente far ridere” (p. 43) – ed erano quasi sempre costretti a parlare con i verbi all’infinito.

Il bopper sfugge, dunque, ad ogni stereotipo; come avrebbe fatto, alcuni anni dopo, anche Ornette Coleman, profeta di una ennesima rivoluzione musicale e culturale insieme (quella del cosiddetto “free jazz”), e cresciuto nell’ambito di un vero e proprio underground all’interno dell’underground. Cresciuto in una Los Angeles alquanto diversa e molto più ingessata della New York di quegli anni, Ornette impara da Parker – diciamo così – a liberarsi dallo stesso Parker. Un po’ come avrebbero fatto in quegli stessi anni i grandi protagonisti dell’espressionismo astratto americano: da Pollock a Rothko, da De Kooning a Cy Twombly etc etc. Capaci di fare tesoro delle radicali esperienze di Kandinsky e Klee, di Mondrian e Picasso, proprio liberandosi dal loro troppo ingombrante magistero.

Ma Parker è bopper, ossia ribelle, in modo senza dubbio radicale, anche in quanto vittima, anzitutto lui, della propria insofferenza, del proprio disagio, ossia, del proprio non riuscire ad abitare nessuna condizione determinata. Ci ricorda infatti Bergoglio che Parker era insieme “l’aristocrazia e il popolino, il creatore di un vitale e strutturato vernacolo jazz e un anarchico dai tragici appetiti” (p. 177). Insomma, continua il nostro, “il suo dono artistico era in costante lotta con il suo dono per l’autodistruzione” (p. 177). Parker “odiava il sistema e al contempo lo desiderava” (p. 140).

Di una pura contraddizione è stata dunque espressione la sua vita. Interessante a questo proposito risulta anche una discussione che vede contrapposti Max Roach e Dizzy Gillespie; per il grande batterista (Roach) Parker aveva fatto la fine che aveva fatto per colpa della società (cfr. p. 206); per l’inventore della ‘tromba moderna’, invece, Bird era colpevole in prima persona del proprio inarrestabile naufragio.

Interpretabile in molti modi, dunque, la sua vita; come lo è quella di tutti i grandi artisti. Come quella della loro opera; mai davvero riducibile a una lettura standard, valida per tutti e, come tale, indiscutibile. Come quella di Dante, di Giotto o di Melville. Come quella di Shakespeare o di Ariosto. Come quella di Kafka e di Proust. Non è un caso che quelli di cui non si sappia mai cosa dire “di nuovo” siano appunto i mediocri; quelli di cui quel poco che si è detto sembra sempre più che sufficiente.

Una personalità come quella di Parker, dunque, avrebbe sedotto scrittori, pittori, poeti e critici letterari. Come Kerouac – d’altro canto, è risaputo, sottolinea Bergoglio: “il bebop, con Parker in primo piano, è stato il modello ispiratore di un intero movimento letterario: la Beat Generation” (p. 227), debitrice nei confronti del be bop anche in rapporto alla tecnica narrativa. Sì, perché, quanto al linguaggio letterario, come gli assoli di Bird, anche la scrittura della Beat Generation è fatta di flussi senza pause, propensi a forzare le regole della grammatica, di impennate improvvise e interruzioni impreviste. Di sequenze cromatiche prive di centro tonale. Di sospensioni ai limiti della consonanza.

Ma l’influenza di Parker e del suo linguaggio disarticolato si fece sentire anche nel teatro, nel cinema e nella pittura. Basti citare l’esempio di Basquiat – che, tra l’altro, “a un certo punto della sua breve esistenza si trovò a regalare agli amici copie autografe del libro Bird lives! di Ross Russel” (p. 214).

In verità, Parker avrebbe influenzato, e non poco, anche il mondo del fumetto o della graphic novel – basti pensare a quante tavole dedicò al jazz, e in particolare a Parker, il nostro indimenticato Guido Crepax.

Genio della fantasia creatrice, Parker, però, è stato geniale anche nel riuscire a rendere palpabile e significativa la stessa materia di cui è fatta quella musica; e dunque anche il corpo dei suoi alfieri. Il suo corpo veniva infatti deformandosi come la tradizione musicale di cui sembrava intenzionato a ridefinire lo statuto; per condurla a nuova vita.

Insomma, l’anelito all’autodistruzione sembrava quasi consustanziale al portato eversivo di un’esperienza che fu sempre anche collettiva (un anelito che avrebbe travolto, come una calamita, insieme a Bird, anche geni del calibro di Miles Davis, Chet Baker, Kenny Clarke, Philly Joe Jones, Charles Mingus e Bud Powell… tanto per citarne alcuni).

Non è certo un caso se la potenza carismatica della vita di Parker riuscì a coinvolgere nel proprio processo autodistruttivo anche molti giovani musicisti che, come lui, sembravano voler in qualche modo reagire a un disagio non sempre consapevole delle proprie ragioni.

D’altronde, anche in altre forme di espressione artistica non furono certo pochi a mostrarsi incapaci di resistere a un potere di seduzione destinato a trascinare con sé sempre anche il ‘corpo’ dell’artista – un caso per tutti: il già citato Michel Basquiat (vissuto addirittura sette anni meno di Parker).

Il fatto è che un genio di tale portata non poteva fare a meno di “portare tutto agli estremi” (p. 156), come ebbe a scrivere Miles nella propria stupefacente autobiografia. E dunque anche la propria vita, ossia il proprio corpo. Ma questo avrebbe avuto un prezzo. E il prezzo pagato da Bird sarebbe stato molto molto alto.

E poi il consumo del corpo sembrava emblematizzare alla perfezione quello che il grande Charlie Haden (indimenticato bassista di Keith Jarrett e Ornette Coleman) aveva riconosciuto come un vero e proprio “bisogno di rischiare la propria vita a ogni nota suonata” (p. 152). Questo comportava, infatti, la necessità di creare qualcosa che prima non esisteva. Comportava cioè un ineludibile anelito a consumare velocemente tutto il passato e ritrovare una sorta di ipotetico punto zero a partire da cui ricominciare la corsa.

Ma consumare il passato significava necessariamente anche consumare il corpo che l’aveva (quel passato) ereditato e assimilato.

È interessante, poi, che anche uno scrittore come Gianni Celati – apparentemente molto lontano dalla Beat Generation – abbia riconosciuto che “si può scrivere jazz” (p. 338). Importante è essere consapevoli che scrivere jazz non può che significare scriverlo anche con la propria vita e con il proprio corpo, appunto. Affinché ognuno possa lasciare, in eredità, il proprio “pacco marrone” – come quello donato (secondo quanto si racconta Bergoglio nella parte finale del volume) da Parker alla governante di Art Blakey (batterista fondatore dei Jazz Messengers) e da quest’ultima al giovane Wayne Shorter (sassofonista dei Jazz Messengers, prima, e di Miles Davis, poi). Per poterlo lasciare in eredità a qualcuno che quel lascito sia davvero in grado di “dimenticarlo finalmente a memoria”.