Chi ha paura dell'educazione sessuale?

Circa cinque anni fa, in una seconda media di Torino, chiesi a studenti e studentesse di scrivermi su un biglietto (se preferivano anche in forma anonima), quali fossero le tematiche, al di fuori della didattica, che premesse loro affrontare.

La maggior parte di loro scrisse sul biglietto “sessualità”. Molti scrissero bullismo, alcuni orientamento per le scuole superiori, altri disturbi alimentari, videogiochi e web.

Uno di loro scrisse “mafia”.

Era una classe numerosa e rumorosa; a tratti complessa.

Se proporre loro lezioni “tradizionali” era un’impresa, dimostrarono grande maturità e serietà di fronte a questa domanda.

Lessi i biglietti, feci un veloce grafico alla lavagna e fu evidente che il tema sessualità andasse per la maggiore.

Prese la parola un ragazzo e senza alcuna inibizione, nel silenzio che si era fatto di tomba, disse: “Vogliamo sapere! A casa nessuno ci parla di queste cose! Guardi che siamo seri, le assicuriamo che siamo capaci di affrontare questi argomenti senza ridere”.

Questa esternazione mi divertì, ma d’altra parte mi resi conto dell’urgenza che la classe tradiva e che si manifestava nella loro improvvisa serietà, come se volessero a tutti i costi dimostrarmi di meritarsi delle delucidazioni.

Mi confrontai il giorno seguente con la coordinatrice di classe e riportai le istanze dei ragazzi. Chiesi se fosse possibile organizzare un incontro di educazione sessuo-affettiva con persone esperte nel trattare questo tema poiché mi sembrava scorretto gestire l’argomento in autonomia (anche se col senno di poi penso che sarebbe stato meglio farlo).

Ricevetti imbarazzo, farfugliamenti, “in terza poi faranno l’apparato riproduttore”, “è difficile invitare esterni con il covid” ecc.

La cosa cadde lì, finì la mia supplenza, mi domandai se le domande dei ragazzi e delle ragazze avessero mai trovato risposte esaurienti.

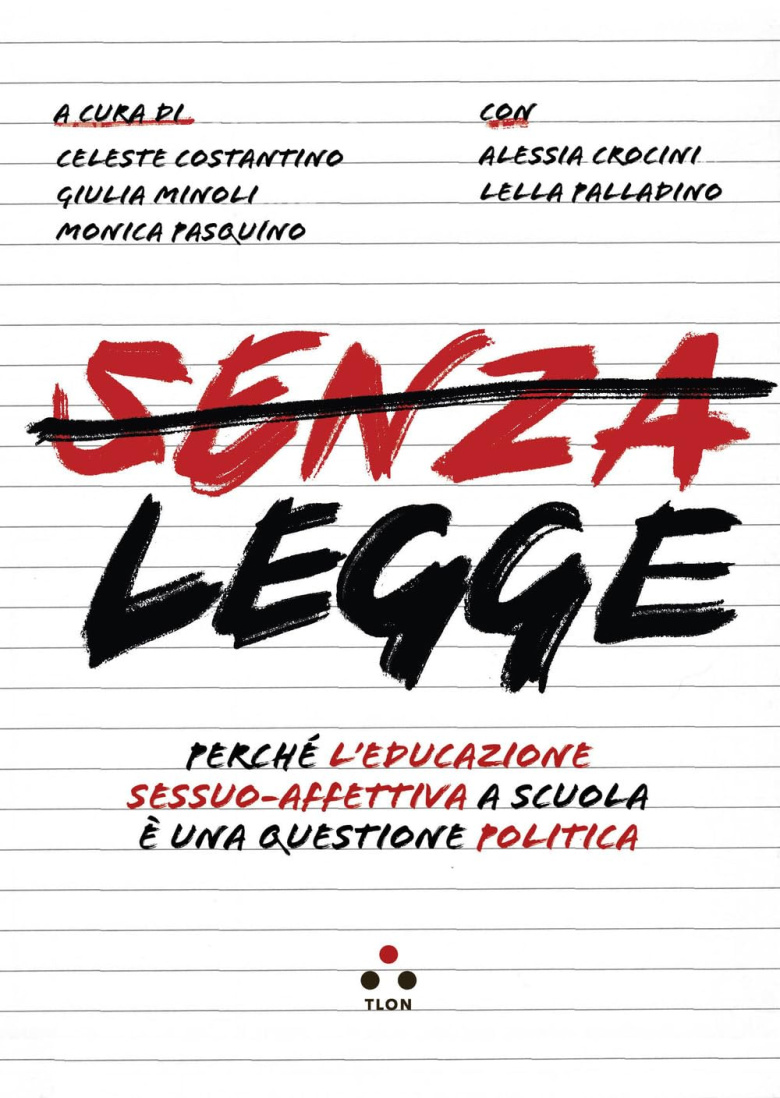

A inizio settembre è uscito Senza legge. Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica, un saggio molto interessante, edito da Tlon.

Il libro è scritto da cinque autrici che, per motivi diversi, si sono occupate di questo tema. Celeste Costantino, deputata nella XVII Legislatura, lavorò ad una proposta di legge per introdurre l’educazione sentimentale nelle scuole, Alessia Crocini è attivista per i diritti LGBTQIA+ e si batte per il riconoscimento delle famiglie arcobaleno, Giulia Minoli (Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila) e Lella Paladino sono impegnate nella prevenzione della violenza di genere e Monica Pasquino cura formazioni per docenti, famiglie e percorsi in classe.

Il saggio si costruisce attorno alla mancanza di una legge che renda obbligatoria l’educazione sessuo-affettiva a scuola (legge che in diversi paesi europei è in vigore dagli anni ’50).

Infatti, nella scuola italiana, vi è sempre stata una sorta di “libertà di coscienza” demandata all’autonomia scolastica, che non ha mai permesso di assumere una posizione univoca su un tema così importante. Le linee guida sono sempre state volontarie e opzionali.

La riflessione proposta nel libro tocca anche questioni pratiche come l’investimento economico che l’educazione affettiva, affrontata seriamente e in modo endemico, comporterebbe, così come il problema della formazione. Per affrontare un tema così complesso, che muta ed evolve con il tempo (pensiamo ad esempio al fatto che ad oggi la vita virtuale per studenti e studentesse abbia lo stesso peso di quella reale), occorre una formazione mirata.

L’educazione sessuo-affettiva merita di essere definita in maniera chiara e di essere innalzata a sapere accademico, in modo da poter essere definitivamente liberata da manipolazioni ideologiche.

L’educazione sessuo-affettiva si fa campo di conflitto politico, sociale e simbolico. Lo sguardo delle autrici è individuale e collettivo, teorico e pragmatico allo stesso tempo.

Ero circa a metà del libro quando, come per una strana beffa, è arrivata la notizia di cui, in questi giorni, tanto si discute. La commissione Cultura della Camera ha dato il via libera a un emendamento che proibisce l’educazione sessuale e affettiva anche nelle scuole secondarie di primo grado. L’emendamento modifica un disegno di legge del governo sul consenso informato nelle scuole, il cosiddetto “DDL Valditara”, che già prevedeva il divieto quasi totale di educazione affettiva nelle scuole dell’infanzia e in quelle primarie.

L’emendamento nasce da un allarme sociale: la diffusione dell’ideologia gender, una teoria di cui non si conoscono i fondatori e di cui non esiste alcun manifesto, secondo la quale però la comunità LGBTQIA+ si introdurrebbe con astuzia nelle scuole, tramite le lezioni di educazione affettiva, per convertire bambini e bambine innocenti all’omosessualità e alla transessualità (famose per essere malattie contagiose).

Le versioni più estreme parlano persino di un complotto per arrestare la natalità.

Questa teoria infondata, ma cavalcata dall’attuale governo, si è dimostrata un potente dispositivo di controllo culturale; una narrazione volta a depotenziare e delegittimare chi lavora per promuovere diritti e consapevolezza nei contesti educativi. L’educazione sessuale e affettiva è infatti ritenuta una minaccia da contenere; i progetti educativi che trattano il tema del genere, dell’affettività, del consenso, del contrasto alla violenza di genere, della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili e di gravidanze indesiderate suonano come minacce all’integrità della nazione.

Può sembrare distopico, ma si propongono, per contro, lezioni sulla fertilità.

Ciò che sta accadendo a livello politico rende Senza legge ancor più necessario per elaborare delle riflessioni.

Uno dei grandi temi è quello della violenza di genere.

Il tragico femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto nel novembre 2023, scosse profondamente l’opinione pubblica e costrinse l’Italia a confrontarsi con la realtà del fenomeno.

“Partiamo da Giulia. Una ragazza giovane e brava, una ragazza tranquilla, coscienziosa, che si sta per laureare. Quando le vittime sono donne c’è sempre la tendenza a chiedersi: cosa avrà fatto per meritarsi tutto questo? Con Giulia questa domanda non si riesce nemmeno a pensarla. […] E allora lo sguardo va su Filippo Turetta, su cui naturalmente si scatena l’ira che si deve a un assassino. E tuttavia, nello stesso tempo, emerge anche lì uno spiazzamento. Nemmeno Filippo ha i connotati che si è soliti attribuire a un mostro”.

Diventò improvvisamente (e finalmente) chiaro che Giulia Cecchettin e Filippo Turetta potevano essere i figli di chiunque.

Le famiglie italiane si allarmarono, non c’era uno straniero o un bruto a cui attribuire la colpa. Anche per la gogna dell’opinione pubblica e dei salotti televisivi questa volta non c’era una donna che “se l’era cercata”.

Il centro antiviolenza a cui è affidato il 1522 esplose di chiamate provenienti da genitori preoccupati.

E poi la sorella di Giulia, Elena, nominò con lucidità la parola “patriarcato”, creando un effetto dirompente.

La violenza di genere è un sistema di cui il femminicidio, lo stalking e lo stupro sono solo la punta dell’iceberg.

La parte sommersa è ben più ampia e sotterranea.

“In questa zona si collocano le forme meno riconoscibili ma profondamente radicate: la svalutazione sistemica delle idee, delle emozioni e delle capacità delle donne; il doppio standard nei giudizi morali; il body shaming e la costante pressione sull’aspetto fisico; l’oggettivazione, l’infantilizzazione e il linguaggio sessista. A ciò si aggiungono narrazioni tossiche dell’amore romantico che normalizzano controllo, gelosia e ricatti emotivi, spesso mascherati da protezione o passione”.

La violenza di genere si annida nel linguaggio, nei gesti quotidiani e nei modelli educativi e culturali trasmessi sin dall’infanzia. Insegnare a bambine e bambini che il corpo appartiene a loro, che solo loro possono decidere su di esso, che i corpi degli altri vanno rispettati, che il consenso è imprescindibile e che ci sono dei “no” da accettare, può sembrare un principio elementare. È invece il primo, fondamentale passo per prevenire un certo tipo di violenza e difendere i più piccoli, aumentandone la consapevolezza, dagli abusi sessuali.

Allo stesso tempo è fondamentale destrutturare gli stereotipi di genere, la narrazione per cui i maschi, a dispetto delle femmine, siano più portati per le materie tecnico-scientifiche, la tendenza ad attribuire prevalentemente alle ragazze ruoli di supporto o di cura e ai ragazzi posizioni di leadership anche solo nel piccolo gruppo di una flipped classroom.

Così come impedire a bambini e ragazzi di esprimere emozioni e fragilità, accusandoli di mostrare una debolezza eccessiva e considerata “femminile”.

Femminile, concetto che, per dirla con le parole di Michela Murgia, non esiste, in quanto costrutto sociale che raduna le aspettative di genere che una comunità applica alla vita delle donne.

Inoltre:

“quando i modelli scolastici propongono solo due opzioni di genere, […] quando le attività educative e sportive sono organizzate per “maschi” e “femmine”, ciò che viene trasmesso – anche senza intenzionalità esplicita – è che esistano solo due modi legittimi di essere. Le identità che non rientrano in queste categorie risultano allora non solo escluse, ma rese letteralmente impensabili”.

Questa invisibilità può generare isolamento e sofferenza psichica, abbandono scolastico o la scelta di tacere la propria identità per paura di una stigmatizzazione.

La cronaca ci riporta il recente e drammatico caso di Paolo Mendico, suicida a soli quattordici anni a causa del bullismo omofobico a cui era sottoposto.

Eppure quando con il DDL Zan venne proposto un disegno di legge che proponeva misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza di genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità si parlò di reati di opinione e di limitata libertà di pensiero.

Riportare tutto a un modello familiare predefinito e tradizionale finisce per escludere e stigmatizzare bambine e bambini che vivono in realtà meno convenzionali (ma sempre più frequenti): famiglie con genitori omosessuali, famiglie in cui esistono nuove figure di riferimento come il compagno o la compagna di un genitore, oppure famiglie monogenitoriali, sia per scelta sia a seguito di un lutto.

In un paese già estremamente impreparato, ricco di tabù e carente per quanto riguarda l’educazione sessuo-affettiva questo emendamento mina profondamente il benessere della collettività, e in particolar modo delle nuove generazioni.

Anche l’autonomia scolastica è minacciata e sappiamo bene quanto la censura e la limitazione della libertà di espressione siano un segnale inquietante.

Così come appare sinistra la scuola del Made in Italy esaltata da Valditara, la reintroduzione dei giudizi sintetici nella scuola primaria, il ritorno del voto in condotta, le Nuove Indicazioni Ministeriali che rimettono al centro la Bibbia e che pongono l’Occidente come unico detentore della cultura.

Impedire l’educazione affettiva nella scuola media è svuotare l’educazione del proprio significato più profondo. Tutto si riduce a “formazione tecnica”, il sapere ha valore solo quando è traducibile in competenze spendibili sul mercato del lavoro. L’insegnamento è ridotto a dati misurabili, a quiz e test a crocette. I voti diventano l’aspetto più importante; la competizione e l’individualismo vengono esaltati in una visione patriarcale della società.

Il pensiero critico, la creatività, la valorizzazione delle differenze, la dimensione emotiva e relazionale vengono spogliate del loro valore.

Tutto ciò che non è “utile” alla produzione viene ostacolato.

Come scrive Monica Pasquino: “la scuola contribuisce a creare le stesse logiche che generano disuguaglianza anziché favorire la solidarietà, la cooperazione e la giustizia sociale”.

Proprio per questo motivo, e non posso che concordare con le autrici del saggio, sia come insegnante sia come cittadina, l’educazione sessuo-affettiva va considerata una questione politica che riguarda l’intera collettività, nell’ottica di formare nelle nuove generazioni una cittadinanza più etica e consapevole.

L’educazione al consenso, alle differenze, al rispetto di tutti gli esseri umani implica una trasformazione culturale che “rompe con la retorica della conquista, del possesso e dell’invasione dei confini altrui”

Offre a bambini, bambine e adolescenti “gli strumenti per costruire relazioni sane, consapevoli e libere da violenza e manipolazione”.

In contrasto a un governo che tenta di soffocare la possibilità di un cambiamento strutturale, c’è un’Italia plurale e competente che da anni lotta nelle classi, nei centri antiviolenza, nelle associazioni e nei consultori. C’è una generazione che rivendica il diritto ad essere informata e supportata su queste tematiche, famiglie in ascolto e in supporto di un’educazione pubblica, laica e inclusiva, insegnanti sempre più formati.

È la stessa Italia che, a ottobre, ha riempito le piazze per opporsi a un’insopportabile e scandalosa violenza, lanciando un segnale chiaro e ricordando al governo che esiste una forza collettiva determinata a difendere pace e diritti. Chiedere un’educazione sessuale e affettiva ben strutturata non significa occuparsi solo di consenso e sessualità, significa pretendere una scuola capace di ridurre le disuguaglianze, di offrire a tutti e tutte gli stessi strumenti, di riconoscere il diritto a crescere nella libertà, nel rispetto e nella pluralità.

In copertina, Kids, directed by Larry Clark, 1995. Frame from the film.