L'alternativa c'è

“È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo”.

In effetti, come profetizzava la Thatcher, sembra che non ci sia alternativa.

Oggi, un lavoro stabile (magari a tempo indeterminato), una casa e la possibilità di un paio di vacanze l’anno, ci sembrano enormi privilegi.

Per certi versi lo sono.

E se decidessimo di ribaltare la narrazione e ci convincessimo del fatto che un tetto dignitoso sopra la testa, una professione per cui ci si è formati e la possibilità di svago e riposo in qualche momento dell’anno non fossero altro che diritti che dovrebbero spettare a tutti gli esseri umani su questa terra?

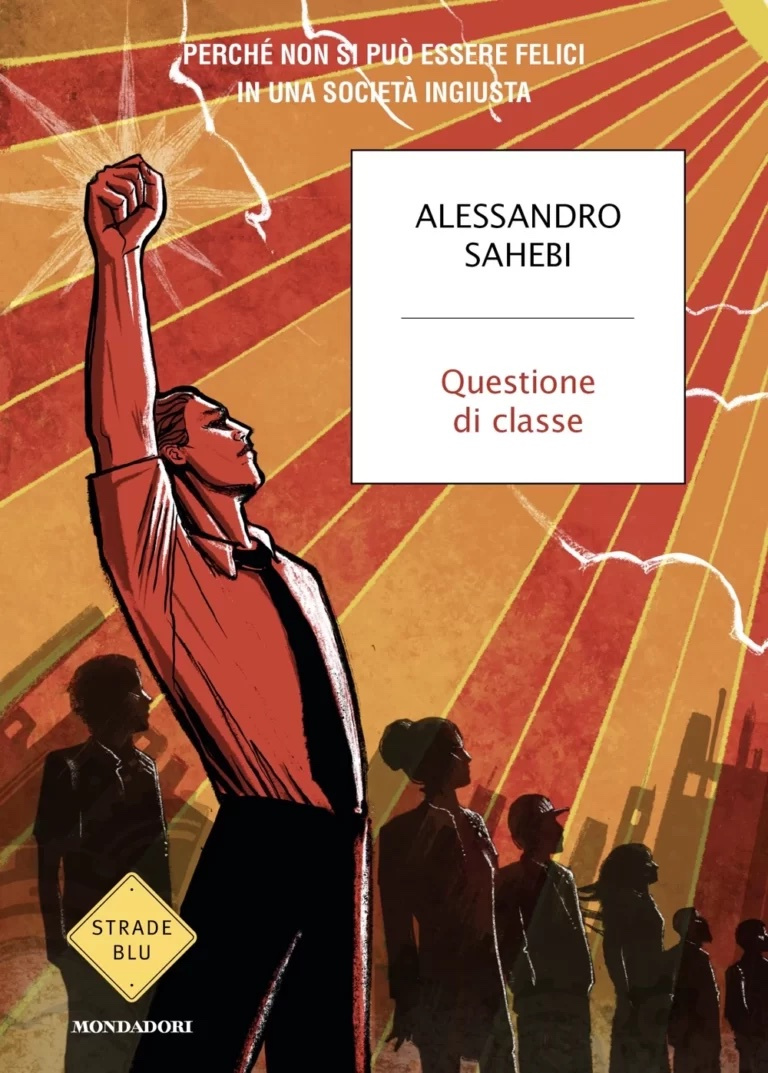

Alessandro Sahebi, in Questione di classe, edito da Mondadori per la Collane Strade blu, prende una serie di spinose questioni contemporanee e le lega insieme con intelligenza, costruisce una mappa, collega i puntini, propone soluzioni.

Il saggio sembra dirci che sì, esiste un’alternativa.

E spetta a noi il compito di costruirla insieme.

Il linguaggio accurato e puntuale utilizzato dall’autore, è allo stesso tempo semplice ed accessibile a tutti. L’uso della lingua, coerente con i contenuti esposti, è una scelta che ho trovato estremamente pregevole.

Perché non si può essere felici in una società ingiusta, recita la copertina.

È vero, non siamo felici e oltre ad essere ansiosi e depressi ci sentiamo spesso drammaticamente soli.

L’esistenza delle persone, in Occidente, è scandita dal lavoro che occupa la maggior parte delle nostre giornate e dei nostri pensieri.

Oltre le canoniche otto ore giornaliere, che in molti degli ambienti cosiddetti corporate possono arrivare anche a dieci/dodici, siamo perennemente reperibili via mail o via whatsapp.

Staccare la testa diventa complesso, nonostante le attività ad alta intensità (yoga, palestra, tennis ecc.) che permettono di “sfogarsi” per un’oretta circa.

Quando sul nostro smartphone non compare una notifica che ci disturberebbe, tocchiamo lo schermo del telefono per controllare se è arrivato qualcosa.

Il tempo libero spesso ci ritroviamo a passarlo “scrollando”, divorando passivamente serie TV, cercando di appagare desideri a breve termine in modo convulso.

Rispondere all’ennesimo video che ci è stato inviato, reagire a un meme che magari nemmeno ci ha fatto sorridere o dare un feedback al collega che decide di scriverci qualcosa di totalmente inutile alle dieci di sera è diventato una sorta di dipendenza.

Nonostante ciò, e può risultare paradossale, le altre persone e le relazioni scompaiono. Non c’è un tessuto sociale che ci sostenga.

Ne La società della stanchezza, Byung-Chul Han osserva che siamo talmente stanchi di produrre perennemente qualcosa che finiamo per disinvestire da ciò che non produce nulla come l’amicizia o il pensiero.

Siamo carrieristi e individualisti.

L’homo faber è dipendente dal suo stato di iper connessione, ma allo stesso tempo è sempre più distaccato e poco empatico.

All’interno di un’azienda, per ogni persona che si arrende o soccombe, ce ne sono cento pronte a prenderne il posto. Per ogni impiegato che rivendica il diritto di “staccare” all’orario stabilito, ce n’è sempre uno disposto a fermarsi un’ora in più pur di apparire più competente e motivato. Per ogni commesso che rifiuta uno stipendio da fame, ce ne sono altri pronti ad accettare ancora meno, pur di accaparrarsi un lavoro.

Un lavoro che ci identifica e che ci condanna.

Il lavoro, il nostro biglietto da visita.

“Quando conosciamo qualcuno di solito la prima cosa che chiediamo è: «Come ti chiami?». Dopodiché, quasi in automatico, arriva la domanda che sembra a tutti noi più naturale: «Che cosa fai nella vita?». Pochissimi risponderebbero con qualcosa di diverso dal lavoro. […] La prima impressione si aggancia non alla persona, ma al ruolo lavorativo che svolge. E così il lavoro non solo infesta le nostre giornate, ma diventa anche il filtro principale attraverso cui definiamo noi stessi agli occhi degli altri”.

Il nostro lavoro però non solo ci definisce, ma diviene un’arma di classificazione sociale.

Quantifica la nostra utilità.

La domanda, all’apparenza innocente e spesso rivolta a bambini e ragazzi, «Che cosa vuoi fare da grande?», già ci orienta verso il modello di società in cui viviamo, in cui conta la produttività e la funzionalità.

Una società che misura il valore delle persone in base alla loro utilità economica e che ci convince che il lavoro è un’identità e non un’attività.

Per dirle con le parole di Fisher, “il capitalismo è più un’atmosfera che pervade e condiziona non solo la produzione culturale, ma anche il modo in cui vengono regolati il lavoro e l’educazione, e che agisce come una specie di barriera invisibile che limita tanto il pensiero quanto l’azione”.

Inoltre il sistema tende a deresponsabilizzare le strutture collettive (le aziende, gli uffici, la scuola o gli ospedali) e i lavoratori si sentono sovraccaricati da senso di colpa e inadeguatezza. In un sistema basato sull’individualismo e la competizione sfrenata, la sofferenza che può insorgere nel singolo (mi viene come esempio un caso di burnout per un insegnante) non si problematizza a livello collettivo, ma diviene una debolezza che occorre nascondere.

Il dolore resta sempre individuale, che sia di natura psicologica o pratica (uno stipendio troppo basso), il conflitto lavoratori-azienda, considerato un aspetto normale e necessario negli anni Settanta, sembra essersi spento definitivamente.

Viene invocata la parola “resilienza”.

Infatti, “il lavoratore che interiorizza il suo disagio è un lavoratore che non mette in discussione il sistema che lo genera”.

Il neoliberismo ci ha convinti che il lavoro non è un campo di battaglia condiviso, ma una questione privata e, nel disinvestimento collettivo, muore anche la politica.

“La negazione della collettività, oltre a essere un progetto politico mirato a indebolire sindacati e associazioni che chiedevano maggiori diritti, è stata una strategia culturale che ha infantilizzato l’elettorato. Promuovere la competizione con il prossimo, convincendoci che siamo in lotta per la superiorità individuale, è stato un processo che ha fatto leva su qualcosa di molto naturale: l’istinto egoistico che tutti proviamo”.

Se le persone cooperano, i rapporti di forza possono essere ribaltati: si può pretendere di più, perfino mettere in discussione il potere stesso.

Eppure l’egoismo ci sembra ormai inevitabile. Non lo scegliamo, non ci crediamo davvero: è semplicemente ciò che è, la condizione data, priva di alternative possibili.

È il realismo capitalista, come lo definiva Fisher: l’idea che non ci sia alcuna possibilità al di fuori del sistema in cui viviamo.

A complicare ancora di più le cose c’è il fatto che questo sistema è alimentato dalle sue stesse vittime. Spesso tendiamo a declassare “il male” agli Altri disconoscendo la nostra complicità col sistema planetario dell’oppressione.

Immaginiamo il capitalismo come un meccanismo concreto, manovrato da individui malvagi che si compiacciono nel vederci come formiche ottuse e instancabili.

La verità però è più inquietante; il capitalismo è una struttura impersonale e iper-astratta, che non potrebbe esistere senza la nostra partecipazione quotidiana.

Il neoliberismo non ha un’ideologia né un manifesto, è una rivoluzione silenziosa che vede al suo centro l’Ego, e l’individualismo sfrenato coincide con l’aumento delle disuguaglianze.

Se il successo dipende dal singolo, allora è così anche per il fallimento.

Tendiamo a dividere le persone tra quelle che ce l’hanno o non ce l’hanno fatta e non siamo portati a vedere le cause strutturali della povertà che, come ricorda Bourdieu in La miseria del mondo, “non è solo una condizione materiale, ma una trappola simbolica e culturale”.

È noto che un bambino proveniente da un contesto di disagio socio-economico ha, in media, minori possibilità di sviluppare appieno le proprie capacità cognitive, rispetto a un coetaneo cresciuto in un ambiente culturalmente ricco e stimolante.

Come ha mostrato Bourdieu, il capitale culturale ha un impatto decisivo nel determinare i percorsi scolastici e cognitivi dell’individuo.

Oltre agli svantaggi materiali, spesso viene assorbito un senso diffuso di impotenza, la percezione di aspettative basse e un’emotività segnata da rabbia, frustrazione e smarrimento, condizionata dal clima sociale e familiare.

“La disuguaglianza non si limita e piegare i corpi: scava nelle fondamenta della speranza, sgretola l’idea stessa che un futuro migliore sia possibile, trasforma ogni relazione in una partita truccata. Non si ferma alle strutture che reggono il mondo fuori di noi; penetra nella mente, s’insinua nei pensieri, si fa presenza costante.”

L’invito gramsciano a istruirsi “perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza” tradiva però una consapevolezza: senza giustizia sociale, l’intelligenza rischia di rimanere qualcosa di isolato e impossibilitato ad evolvere.

La prospettiva educazionista, rischia di diventare limitante in questo senso.

“Tra chi ha un titolo di studio elevato si registrano forme di discriminazione inferiori per la maggior parte dei pregiudizi. Chi ha una laurea è mediamente meno razzista, meno omofobo, meno misogino e meno abilista di altri cluster di istruzione. Tuttavia, tende a essere maggiormente educazionista: ovvero, ad avere molti sospetti sulla legittimità di opzioni espresse da chi sa meno. O meglio, da chi è valutato come ignorante in quanto non educato”

È inevitabile che razzismo e omofobia siano ampiamente più diffusi tra chi ha meno competenze ed un basso livello culturale, ma è altrettanto vero che l’ignoranza non è il germe di questi fenomeni bensì uno dei punti più fragili, sfruttati da coloro che vogliono cavalcarli.

Basta pensare alla maggioranza dell’elettorato dei partiti populisti di estrema destra che stanno dilagando nel mondo e che appartiene proprio alle fasce più deboli della popolazione.

Popolazione a cui però questi movimenti si rivolgono, cosa che hanno smesso di fare i partiti di sinistra.

Pensare che il sapere metta in una condizione di superiorità può rivelarsi pericoloso poiché rende le vittime di un sistema ingiusto nemici.

Inoltre il capitalismo mette in atto la sua ennesima illusione cercando di lenire la ferita della povertà (e spesso, di conseguenza, dell’ignoranza) con il lusso accessibile, le “linee democratiche” dei grandi brand, il credito, i finanziamenti di piccoli acquisti online che danno l’illusione di far parte della stessa élite di consumatori che comprano abiti di alta moda o che utilizzano auto sportive.

L’esigenza di appartenenza simbolica è una trappola che il sistema capitalista ha prontamente intercettato, sfruttandola senza pietà. Il consumismo anche nelle fasce più deboli è una spirale discendente che il capitale alimenta e sfrutta.

Se tutti hanno l’illusione di far parte dello stesso club, la colpa del disagio e della “non riuscita” ricade sul singolo. Inoltre prende piede l’idea che se non si acquistano certi prodotti si rischia di apparire meno meritevoli di attenzione e rispetto.

I poveri ammirano i ricchi, li emulano, aspirano al loro stile di vita; dimenticano i loro diritti di base per poter ambire a privilegi che mai otterranno. Al tempo stesso, provano diffidenza e disprezzo verso chi sta ancora più in basso nella scala sociale, identificando erroneamente i più poveri come una minaccia. Su questa dinamica fanno leva proprio quei partiti populisti o conservatori che proteggono lo status quo.

I ricchi, o "grandi accaparratori”, sono invece gli unici ad avere una piena consapevolezza della propria appartenenza di classe e sanno difenderla con determinazione. È in questo contesto che il tecnofeudalesimo produce i suoi effetti più devastanti.

Oggi il potere e la ricchezza non si misurano più soltanto in beni materiali, ma nel controllo dei flussi digitali: dati, algoritmi, reti, piattaforme. Questi nuovi strumenti non solo reggono l’economia globale, ma plasmano anche la comunicazione, la cultura e la percezione del reale. Il risultato è l’emergere di nuove e più profonde asimmetrie di potere, in cui il dominio non è più visibile come un tempo, ma è ovunque, capillare, intangibile e quindi ancora più difficile da contrastare.

Sahebi invoca il ritorno di una coscienza di classe: la necessità di spezzare il pattern per cui l’unico orizzonte possibile è l’aspirazione individuale al privilegio. Contro questa logica competitiva e solitaria, propone il recupero di una collettività che si riconosca come tale, che ritrovi la forza di rivendicare diritti, di reclamare voce, dignità e spazio nella sfera pubblica.

Una collettività che si liberi dall’idea del lavoro come unico principio fondante dell’identità e che possa invece rivendicare tempo per esistere in forme diverse: tempo per costruire legami, per pensare, per curare, per creare, per vivere davvero.

Sahebi immagina la rinascita di una sinistra che non parli “dall’alto", ma parli con e per le fasce più fragili. Una sinistra che non si limiti a interpretare la realtà, ma che torni a militare, a radicarsi nei territori, a condividere le condizioni materiali di chi è escluso, precarizzato e ignorato.

La fine di un attivismo ad personam, del greenwashing, di ipocrite campagne aziendali a favore di questa o quella minoranza marginalizzata costruite però con il solo scopo di rendersi più appetibili sul mercato.

Una società che cominci a considerare la salute mentale e le difficoltà di apprendimento, sempre più diffuse tra gli adolescenti, un fenomeno endemico e non riguardante il singolo; che smetta di privatizzare i disturbi mentali e ne accetti la causa sociale sistemica.

Sahebi incita a desiderare che significa, se ragioniamo sull’etimologia della parola, “sentire la mancanza delle stelle”. Il desiderio di una società più equa, di una reale tutela nei confronti dell’ambiente, dello sradicamento di un sistema economico feroce e disumanizzante.

Un’utopia realizzabile, come a loro tempo sembravano irrealizzabili il voto alle donne o la fine delle segregazioni razziali.

Solo così si può ricostruire un orizzonte comune, dove la politica non sia più lo spettacolo distante di chi comanda, ma l'espressione concreta di una volontà collettiva di trasformazione.

In copertina, Imagine and building the good life (2024) © Lucia Romanello.