La scuola al futuro

La discussione pubblica sulla scuola, oggi, sembra ruotare attorno a una serie di problemi contingenti: riforme annunciate e poi smentite, aggiornamenti metodologici, integrazioni più o meno riuscite delle tecnologie, emergenze sociali e comportamentali, crisi del personale, conflitti generazionali. È uno sguardo comprensibile, ma corto. Rischia di scambiare per destino ciò che è solo gestione quotidiana, e di non vedere che, sotto la superficie di questo affanno, la scuola si trova immersa in un processo molto più lungo, culturale e mediologico, che nessuna politica può davvero arrestare o governare del tutto. La scuola, nel bene e nel male, spesso malgrado le intenzioni di chi la guida, sta di fatto operando all’interno di una trasformazione di lungo periodo che riguarda la natura stessa del sapere e dell’esperienza, e che potrà condurla verso un esito oggi soltanto intravisto, ma già inscritto nella logica dei media contemporanei: una ridefinizione radicale dell’allievo e del docente, figure destinate a coincidere non più con soggetti reali in carne, ossa e pensiero, ma con i loro gemelli digitali, ovvero modelli personali in evoluzione continua, con cui i soggetti di riferimento dialogano, si confrontano e si specchiano nel loro apprendere e insegnare.

Per arrivare a capire perché questo esito non sia un sogno futurista, né un pericolo distopico, ma il punto di maturazione di un’intera storia culturale, occorre prendere le distanze dalle urgenze amministrative e tornare al quadro lungo delle trasformazioni mediologiche del Novecento e del nuovo secolo. Per tradizione secolare l’idea di scuola cui si è fatto e si continua a fare riferimento incarna e difende l’egemonia della stampa: la forma-libro non figura lì soltanto come un oggetto intellettuale, ma opera come habitus cognitivo, struttura mentale ed esperienziale. Ordina il pensiero secondo linearità, sequenzialità, distanza, astrazione. È in questa idea di scuola che s’è formato e legittimato il modello dell’intellettuale-libro, colui che identifica il sapere nella pagina e la cultura nel testo. Anche quando il mondo aveva già cominciato a spostare il suo baricentro verso altri linguaggi, la scuola ha continuato a ritenere che solo la forma alfabetica potesse garantire elevazione, emancipazione, intelligenza. Questo è stato il suo punto di forza per secoli ed è diventato il suo limite nel momento in cui la società ha iniziato a vivere dentro una molteplicità di media che non seguono più la logica del testo.

Cose dell’altro secolo

Nel corso del Novecento la genealogia del sapere si è trasformata: prima l’audiovisivo, poi il digitale hanno prodotto nuovi sensori culturali, nuovi modi di percepire e rappresentare il mondo. L’esperienza si è fatta fluida, simultanea, immersiva; l’immaginario ha preso il posto della pagina come tessuto connettivo della vita sociale. Sono emerse e si sono sviluppate, dentro gli spazi della cultura praticata, tre grandi matrici mediologiche, che oggi coesistono. La stampa, l’audiovisione, la rete convivono, al presente, dentro ogni generazione, modellando modi diversi, anche conflittuali, comunque vitali, di pensare, ricordare, apprendere. La scuola, però, è rimasta tenacemente legata alla prima matrice, rimuovendo la natura tecnologica del libro e negando la legittimità epistemica delle altre forme. Ciò ha creato la crescente distanza tra scuola e mondo, tra ruolo di docente e ruolo di studente, tra il codice della scrittura e il sensorio dell’immaginario. L’equivoco di fondo è stato credere che il sapere potesse continuare a depositarsi nel testo, mentre invece si stava distribuendo nel flusso degli ambienti, nelle reti di relazioni, negli oggetti e nelle interfacce. L’educazione ha continuato a pensarsi come trasmissione verticale, mentre l’esperienza era già diventata attraversamento orizzontale.

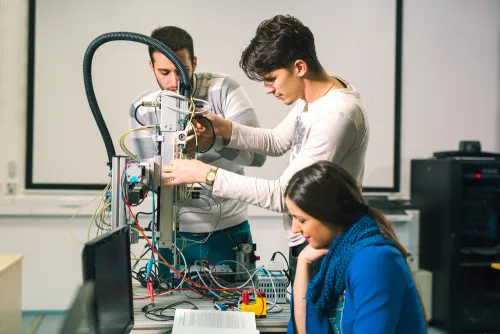

In questo scenario, la scuola non può più essere la cittadella del sapere, ma deve riconoscersi come soglia. Una soglia è uno spazio di passaggio, un ambiente di traduzione tra linguaggi, sensibilità, forme di esperienza. È qui che l’idea di “zona franca” acquista pieno significato, anche in termini di attualità: si tratta di impegnarsi a liberare la didattica dal peso di vincoli rigidi e ruoli irrigiditi per permettere a docenti e studenti di costruire esperienze condivise, capaci di far emergere la natura generativa del sapere contemporaneo. La formazione istituzionale non dovrebbe più partire da rappresentazioni astratte dei contenuti, ma dalle condizioni reali che li rendono vivi: situazioni, narrazioni, problemi, forme espressive, operazioni, produzioni. E queste forme non possono essere ricondotte forzatamente alla logica lineare della stampa. Sono processi di mediazione tra i codici della società post-mediale, esercizi di attraversamento e riorganizzazione, atti di creazione e di interpretazione, laboratori di esperienza e conoscenza.

È in questo contesto che fa irruzione l’intelligenza artificiale. Non come una tecnologia da aggiungere al parco macchine, né come una minaccia alla professionalità docente. L’IA è un medium riorganizzatore: non aggiunge semplicemente contenuti o funzioni, ma ridisegna le condizioni stesse del conoscere. Agisce sui confini tra reale e virtuale, tra possibile e attuale, tra umano e artificiale. Amplifica la libertà di composizione, relativizza la centralità della scrittura, recupera la logica dialogica, crea le condizioni perché possano emergere, ed è questo il rischio maggiore e di più complessa gestione, nuove forme di dipendenza. Ma soprattutto introduce il principio decisivo della modellizzazione: la conoscenza non è più un accumulo di dati di conoscenza, ma un processo di costruzione e rielaborazione di modelli. L’IA non pensa al nostro posto; piuttosto, ci aiuta o costringe a pensare in modo diverso, insieme a lei. È un dispositivo che ci invita a immaginare il sapere come relazione tra soggetto e modello, all’interno di un rapporto simbiotico, come ben sostiene Claudio Paolucci in Nati cyborg. Cosa l’intelligenza artificiale generativa ci dice dell’essere umano, Luca Sossella Editore, Roma 2025.

Esperienza e sapere in (video)gioco

Per comprendere la portata di questa trasformazione, bisogna riconoscere che un suo precedente storico esiste già. È il videogioco. Quando mi capitò, un quarto di secolo fa, di sostenere che il videogioco era la più grande rivoluzione epistemologica del Novecento, molti reagirono con diffidenza, come se si trattasse di una futile provocazione. Eppure, oggi possiamo ben dirlo, il videogioco è stato il primo ambiente in cui il soggetto ha imparato dialogando con un proprio doppio operativo: un avatar che cresce, sbaglia, muore, si adatta, impara insieme al giocatore. È stato il primo modello cognitivo esterno, la prima forma di conoscenza basata sulla simulazione. Lì l’errore smette di essere mancanza e diventa informazione. Lì il sapere non risiede nella spiegazione, ma nel processo iterativo della relazione tra soggetto e doppio. In questo senso il videogioco ha anticipato l’idea che l’apprendimento possa avvenire attraverso un modello.

L’IA non fa altro che generalizzare questa logica: trasforma ogni soggetto in qualcuno che interagisce con un proprio modello cognitivo, un gemello digitale che registra, compone, riformula, anticipa. Siamo già dentro questo processo; tutti, lo vogliamo o no, partecipiamo consapevolmente o no a questa realtà, anzi: alla realtà. La scuola è semplicemente l’ultima istituzione a non averlo ancora riconosciuto. I ragazzi apprendono sempre più attraverso doppi: feed, profili, algoritmi di raccomandazione, interfacce conversazionali, sistemi di predizione. Il loro pensiero è già esteso in queste forme. La scuola, se vuole restare rilevante (per il mondo), deve imparare a rendere queste forme abitabili, leggibili, criticamente interpretabili.

Da qui nasce l’ipotesi che oggi può apparire audace, ma che, su tempi lunghi, si rivelerà semplicemente inevitabile: l’allievo e i docenti del futuro, forse anche prossimo, non saranno dei soggetti reali cui attribuire specifiche e provvisorie funzioni, ma i loro gemelli digitali. Non copie, non avatar grafici, ma modelli personali, in continua evoluzione, che apprendono dalle interazioni, simulano percorsi, rielaborano esperienze. I soggetti ‘mondani’ dialogheranno con questi modelli, li osserveranno, li correggeranno, ne metteranno alla prova i limiti e le derive. La funzione educativa non consisterà più nel trasferire contenuti, ma nel coltivare questa relazione: far emergere consapevolezza, capacità critica, responsabilità interpretativa. Il docente non perderà la propria centralità, ma la trasformerà: da depositario del sapere diventerà curatore di interfacce, regista di simulazioni, orchestratore di dialoghi tra soggetto e modello. L’aula non sarà più il luogo in cui si spiega, ma il luogo in cui si osservano i modelli mentre si formano, si sbagliano, si riorientano.

Prospettive realistiche dell’umano

Questa trasformazione, si badi bene, non dipenderà dal fatto che le scuole decideranno di adottare piattaforme di IA, né dal consenso o dal rifiuto personale degli insegnanti. Avverrà perché il sapere stesso si sta spostando verso forme modellizzate. Avverrà perché l’identità cognitiva dei soggetti è già un intreccio tra organico e digitale. Avverrà perché la cultura, prima ancora dell’educazione, ha adottato la simulazione come suo strumento principale. La scuola sarà costretta a seguirla, non per moda o per necessità amministrativa, ma per non perdere contatto con la realtà dell’esperienza.

Si potrà obiettare che una simile prospettiva rischia di disumanizzare la scuola. È l’obiezione più prevedibile, e forse anche la più ingenua. Perché il gemello digitale non sostituisce il soggetto: lo obbliga a confrontarsi con un’immagine dinamica di sé, con la propria storia cognitiva, con i propri fraintendimenti e le proprie possibilità. È uno specchio epistemico, un alter ego critico. Fa emergere il pensiero invece di occultarlo, amplifica la consapevolezza invece di ridurla. E offre alla scuola la possibilità di tornare a essere un laboratorio di intelligenza, non un archivio di saperi disciplinati.

Il fatto decisivo è che la scuola non può scegliere se entrare o no in questo futuro. Ci è già dentro. Ogni giorno i suoi studenti arrivano in classe già accompagnati dai loro gemelli informali, liquidi, inconsapevoli: profili, tracce, feed, memorie digitali, suggeritori algoritmici. Ignorare questi doppi non li elimina; li rende solo più opachi e più influenti. Accettarli significa invece educare alla loro interpretazione. E trasformare l’educazione in un percorso di consapevolezza e responsabilità.

Alla fine, la domanda non è che cosa diventerà la scuola, ma se saprà riconoscere ciò che già è: un ambiente attraversato da intelligenze plurali, organiche e artificiali, umane e modellizzate. Un luogo in cui il sapere non può più essere custodito, ma deve essere messo alla prova. Un laboratorio in cui il soggetto impara a dialogare con il proprio stesso doppio.

Che questo esito possa apparire estremo oggi non significa che non sia verosimile domani. La storia dei media insegna che ogni trasformazione epistemica impiega decenni a farsi riconoscere e solo dopo appare evidente. Così avverrà anche questa volta. La scuola arriverà, forse lentamente e non senza resistenze, a riconoscere che il suo allievo ha cambiato natura. E, nel momento in cui lo riconoscerà, cambierà anche sé stessa, non per obbedire alla tecnologia, ma per restare fedele alla propria vocazione: dare forma, nel presente, ai modi in cui si riconoscerà il passato nel futuro.

Leggi anche:

Alessandra Campo | La svolta evolutiva dei cyborg