È una questione di linguaggio / Frida Kahlo o della finzione narcisistica

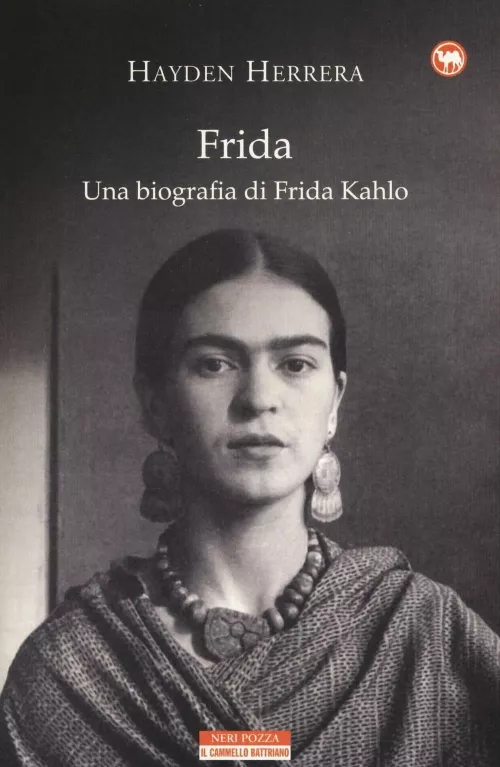

Frida Kahlo (1907-1954), l’artista messicana che a partire dai tardi anni settanta è assurta a figura di culto e a icona massmediologica internazionale, ci ha lasciato un ridotto – e spesso spudoratamente autoriferito – corpus di opere pittoriche, un diario, un ampio epistolario. Nonché una leggendaria storia personale che va, di giorno in giorno, arricchendosi di tessere spesso misteriose e contraddittorie e che, a tratti, ha ingoiato o soffocato l’opera della pittrice riducendola a testo confessionale, puro verbale dell’inconscio, materiale narrativo dove il contenuto sembra sganciarsi dalla forma e su di essa prevalere.

Ma l’opera di Kahlo è davvero e soprattutto autobiografia? Ed è legittimo utilizzarla come tale, senza analizzare attentamente i modi in cui l’artista sceglie di rappresentarsi, di guardarsi e farsi guardare? È, il suo, un semplice dire di sé o non, piuttosto, un gettare le basi narrative per un mito a venire, un’automitizzazione sapiente, ossessiva, schiettamente narcisistica? L’esibizionismo debordante di Kahlo risponde davvero a un bisogno di raccontare di sé, “perché la mia vita è l’unica cosa di cui so” o non è invece un’ironica, sofisticata, controllatissima e cosciente messa in scena, gioco teatrale in cui il soggetto narrante fa del mettersi a nudo la maschera integrale per definizione, l’assoluta finzione?

In A Fortunate Man, lo scrittore e critico dell’arte John Berger afferma: «... chi scrive la propria autobiografia è persino più libero del romanziere. Egli/ella è soggetto e cronista di se stesso. Nulla, nessuno, neppure un personaggio inventato può rimproverarlo. Ciò che omette, distorce, inventa – tutto, almeno in base alla logica del genere – è legittimo. Forse questa è la vera attrattiva dell’autobiografia: tutti gli eventi su cui non abbiamo avuto controllo sono finalmente soggetti alla nostra decisione». Qualche anno più tardi, in un libro diverso, Keeping a Rendezvous, lo stesso autore scrive: «Ora non mi capita più tanto spesso di avere paura del buio, mio padre è morto da dieci anni e mia madre da un mese, a novantatré anni. Sarebbe il momento naturale di scrivere un’autobiografia. La mia versione della mia vita non può più ferire nessuno. E il libro, una volta finito, sarebbe lì, un po’ come un genitore. L’autobiografia inizia con la sensazione di essere soli. È una forma da orfani».

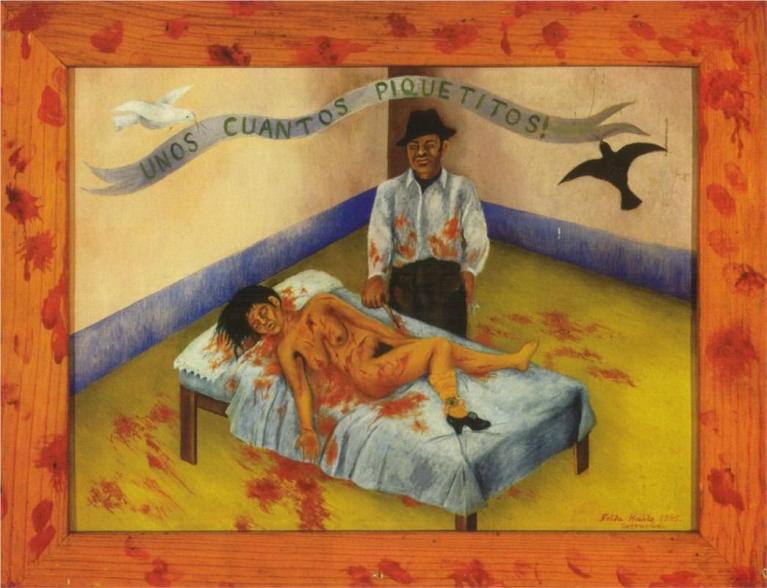

Frida Kahlo, Qualche piccola punzecchiatura, 1935.

Frida Kahlo, la sua cosiddetta autobiografia pittorica, la inizia quando non ha neppure vent’anni. Orfana di se stessa. In lutto per se stessa. La morte le è passata accanto nitida e violenta, lasciandola viva per miracolo o per ironia. Coinvolta in un grottesco incidente automobilistico che le marchia il corpo per sempre, inscrivendoglielo della liturgia di una sofferenza da protomartire, spezzata, frammentata, incapace di concepire il figlio tanto desiderato, Frida da subito fa del dipingere lo spazio franco non di una confessione, bensì di una luminosa autorappresentazione, di un racconto di sé di cui si sa unica e suprema testimone. E in esso si accasa.

I materiali che porta sulla tela sono, è vero, quelli dell’intimità corporea e sentimentale – i suoi dipinti pullulano di dettagli anatomici osservati con sguardo implacabile e fermo, di descrizioni accurate e insieme iperboliche degli infortuni del cuore –, ma sarebbe davvero ingenuo scambiare le sue sapienti e colte composizioni pittoriche per trascrizione diaristica o per un semplice e incontrollato straripamento dell’inconscio. La sua autocoscienza in pubblico è una fiction.

Vediamo perché.

Frida Kahlo, La mia balia e io, 1937.

Intanto, nonostante la materia incandescente della sua biografia – l’incidente, l’amore torturato e ineludibile per Diego Rivera, sposato due volte e mai ‘posseduto’ interamente, i ripetuti aborti spontanei, i molteplici interventi chirurgici (subiti o autoimposti), i frequenti ricoveri in ospedale, la passione politica, gli innumerevoli intrecci amorosi con uomini e donne, il culto ossessivo per la messicanità –, attraverso la pittura Frida/autrice trova modo di dare forma e espressione a ciò che di rado si dice. Così raramente che a un’intera area dell’esperienza personale, quella più aderente alla materia del corpo, alla sessualità, alla sentimentalità si è finito per applicare l’etichetta di non dicibile, non significabile, non rappresentabile.

È una questione di linguaggio: con Kahlo l’interdetto di un corpo femminile non pensato, guardato o rappresentato in funzione del desiderio maschile, bensì da un interno/esterno che è passione e patimento di chi lo abita e sa di sé esperienzialmente (il vivere) e percettivamente (la propria immagine allo specchio), è portato alla ribalta con prepotenza. S/oggetto dello sguardo su se stessa, l’artista incide sulle tele una narrazione autoriale giocata sulla selezione, l’interpretazione e l’invenzione di metafore capaci di non cancellare il corpo reale e anzi di svincolarlo dal suo mutismo di cosa parlata e non parlante. Con Kahlo, all’improvviso, l’oscenità del corpo che si significa attraverso la malattia e l’aperta dichiarazione di un’appartenenza al ‘basso’ della vicenda biologica femminile e dei suoi cicli obbligati, esce dal territorio della patologia e della clinica e si ribalta in espressione potente, brutale, poetica, universale. Al posto dell’isterica afasica e irrigidita, incapace di autorappresentarsi se non nella lettera del proprio sintomo, o del corpo femminile mestruato, gravido, abortivo, inchiodato alla sua funzione reificata di contenitore, qui c’è un individuo che alla sofferenza fisica e psichica sa dare un lessico che non cancella né sostituisce le emozioni e la carne.

Frida Kahlo, Autoritratto con corona di spine, 1940.

Due e apparentemente opposte sono le tecniche autoanalitiche e discorsive che permettono a Kahlo di farsi io narrante della propria vicenda di frammentazione: un massimo di denudamento da un lato e un massimo di mascheramento dall’altro. Off limits rispetto allo sguardo dell’uomo e alle sue fantasie e proiezioni, i suoi dipinti sembrano muovere attraverso un processo di progressiva spoliazione. Come hanno osservato Laura Mulvey e Peter Wollen (“Frida Kahlo and Tina Modotti”, in Visual and Other Pleasures, MacMillan, Londra 1989, pp. 91-2) nelle opere di Frida «la pelle reale scopre a poco a poco la ferita e la mette a nudo, mentre la maschera della bellezza che copre la realtà del dolore si sposta, in un regresso infinito, dal fisico al mondo interiore della fantasia e dell’inconscio». Forse l’aspetto più importante di questo scorticamento è il suo implicito rigetto di ogni separazione tra il reale e l’immaginario, un’asserzione della realtà delle forze e delle fantasie che tanto più significano quanto meno appaiono e sono visibili.

Kahlo prende l’interno, spazio del femminile per eccellenza, luogo dove gli uomini vanno a cercare rifugio dalla sfera pubblica, e rivela l’interno esponenziale che vi sta dietro, la sofferenza, la vulnerabilità, l’insicurezza delle donne. Il capovolgimento è assoluto e vertiginoso: una donna che si guarda e si mostra nell’atto di guardarsi non per compiacere l’occhio maschile, né per invitarlo a pratiche voyeuristiche, bensì per dar conto di sé a se stessa, rivelando quanto sta sotto/dietro la superficie delle maschere e degli stereotipi della femminilità, per rivelarsi e imporsi in una sorta di minacciosa e a tratti abietta autonomia e verità. Nella pittura di Frida la sfera femminile è spogliata di ogni elemento di rassicurazione. Da rifugio della fantasia maschile essa si fa perimetro di dolore e di convergenza dei sintomi propri dell’inabilità fisica di attenersi ai ruoli femminili prescritti, per esempio nella tenace ricerca di una maternità impossibile.

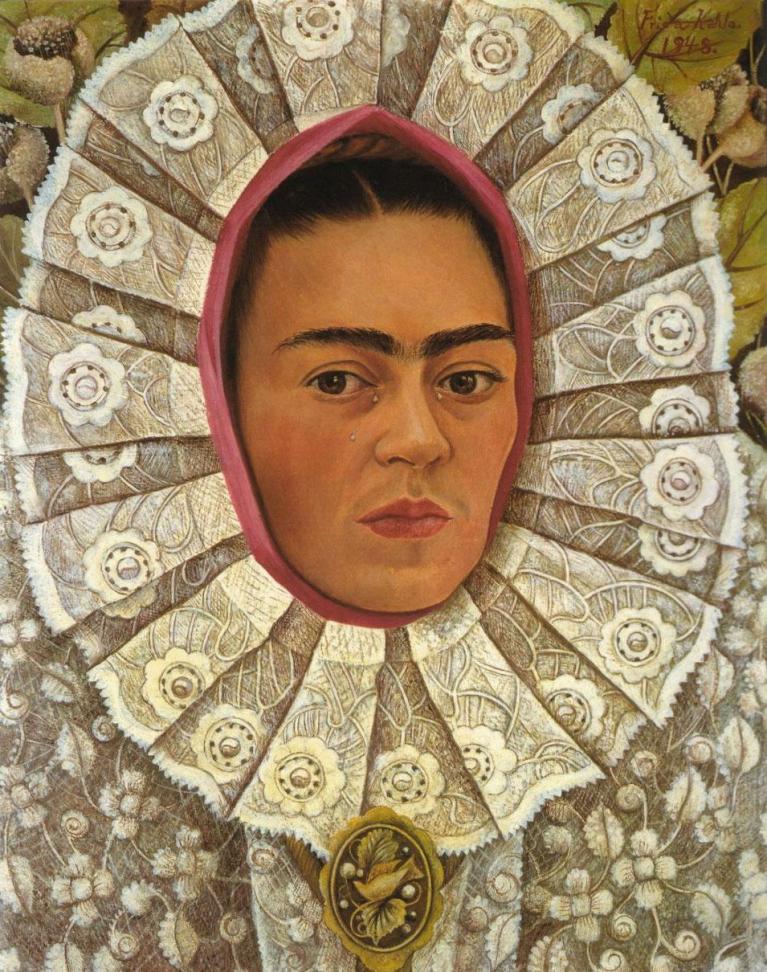

Frida Kahlo, Autoritratto, 1943.

Curativa, come ogni pratica di autocoscienza, di visualizzazione e racconto di sé, per Kahlo la pittura è un modo di venire a patti con il dolore e di tenere a bada la disperazione, riguadagnando il controllo sull’immagine del proprio corpo frantumato e sterile. Dipingere le rende possibile sia una trionfante riaffermazione di narcisismo sia una simbolizzazione del dolore e della sofferenza. Frida, che inizialmente dipinge solo per sé, a poco a poco riesce a trasformare in visione e in pratica artistica quella che all’origine altro non era che una strategia di sopravvivenza.

La bellezza, superficie/difesa, è per la pittrice inestricabilmente legata alla mascherata. Negli autoritratti, malgrado la sofferenza che ne trapela, il suo viso si mantiene enigmatico e impassibile, il suo sguardo non trema. Allo stesso tempo il suo volto-maschera è attorniato e avvinto da proliferazioni lussureggianti, ornamenti e creature familiari (scimmie, uccelli, cani). Come in ogni mascherata, siamo ai limiti del feticismo, ma l’occhio immaginario che scruta la scena non è quello maschile, bensì quello di una donna che, senza pudore ma anche senza crudeltà (sfumature necessarie all’erotizzazione dello sguardo maschile), lavora sulla propria immagine per sottrarsi alla scena del trauma, eternamente ricordata, eternamente ripetuta.

Tre sono i modi in cui Frida si dipinge: corpo danneggiato e scheggiato, in bilico tra la vita e la morte, tra la passione e il delirio amoroso; corpo mascherato e adornato, icona intatta e intangibile, simulacro autosufficiente e sigillato in se stesso; corpo con/fuso con la natura, liana e radice, affondato nella terra e nella pietra, trapassato dal cielo e intrecciato alle foglie da misterici, onnipresenti legamenti arteriosi.

Non conosco nessun’altra opera che così irresistibilmente costringa a entrare nella pelle di un’altra persona. L’effetto è magico: è come se noi, guardando le figure di Kahlo, provassimo le loro sensazioni.

Sono questa donna che guarda.

Sono questa donna che piange.

Sono questa donna che riassume in una mutilazione autoimposta (il taglio dei lunghi capelli) il lutto del corpo e del cuore.

Sono questa donna che precipita al rallentatore dall’alto di un grattacielo e viene a morirmi davanti agli occhi, incapace persino la cornice di contenerne il corpo e arginarne il sangue.

Ma la condizione di tale identificazione è il rifiuto di tutte le convenzioni e i sistemi intellettuali. È come se l’esser portati tanto vicini alla sensazione rappresentata eliminasse la distanza minima necessaria all’autocoscienza. Ecco perché i quadri di Frida sono, in alcuni casi, ai limiti della guardabilità. Guardarli significa essere il quadro, essere pienamente consapevoli delle sensazioni in esso racchiuse.

Frida Kahlo, autoritratto, 1984.

Nel suo interessante saggio A lettere scarlatte: Poesia come stregoneria (Franco Angeli, Milano 1995, pp. 141-44), Paola Zaccaria, parlando di «rituali d’esorcismo compiuti da soggetti femminili per liberarsi dai ‘padroni’ che le opprimono», nomina la «svestizione-spogliarello» iniziale di “Lady Lazarus” di Sylvia Plath, che altro non è se non «vista-sul-cadavere» (Do I terrify?... The nose, the eye pit, the full set of teeth?), autoritratto mostruoso che mira a rovesciare (come con assoluta consapevolezza e deliberazione farà in anni recenti la fotografa nordamericana Cindy Sherman) «la mistica della femminilità ‘levigata’ proposta nei cartelloni pubblicitari degli anni cinquanta come in quella degli anni novanta».

Plath che, come Kahlo, sceglie di rendere il corpo femminile nella sua nudità più degradante, nei suoi aspetti più vergognosi e rimossi: putrefazioni, escrezioni, vomito, urina, piaghe e cicatrici del corpo e della psiche, materia onirica senza mediazione interpretativa. Dove l’abietto diventa «modalità per uscire dallo sguardo voyeuristico delle immagini patinate, via per dire altrimenti, per porsi fuori dallo sguardo pornografico, per sconfessare la superficie». Se Plath scrive «There are two of me now: this absolutely white person and the yellow one» e, nel tentativo di svincolarsi da un ideale astratto e aconflittivo di perfezione ‘femminile’ combaciante con le figure convenzionali della femminilità, dichiara di assumere come propria anche la sua parte «ugly and hairy», sconveniente e imperfetta, Kahlo mette letteralmente in scena le ambivalenze, gli sconfinamenti, le cannibalizzazioni che sfocano i limini tra mio e tuo, sé e altro da sé, conscio e inconscio. Quante volte, negli autoritratti, il suo volto bellissimo e ermetico si fa cornice di presenze estranee eppure così interiorizzate che neppur lei sembra saperle più districare da sé (l’amatissimo Diego, la morte). E quante volte Frida si fa due, sdoppiandosi in coppie femminili che parlano dell’impossibile approdo a un’identità unitaria e non contraddittoria, segnato com’è il suo destino (il destino delle donne) da un vuoto o tradimento originario. Frida neonata e nutrice, Frida tehuana e europea, Frida madre e figlia, agglutinata e divisa ogni coppia da bisogni tanto primari e inesauribili da fare orrore e paura.

Frida Kahlo, Radici, 1943.

C’è un quadro, in particolare, misterioso, violento e bellissimo, oggi di proprietà della cantante Madonna. Si chiama La mia nascita, eppure in esso nulla parla di vita: un grande letto dalle bianche lenzuola insanguinate campeggia al centro della stanza vuota, sovrastato dall’immagine di una Madonna piangente e trafitta da pugnali. Sul letto una donna (la madre di Frida o Frida partoriente?), le gambe divaricate e il volto coperto dal lenzuolo funebre, sta dando alla luce una bambina morta (la figlia di Frida o Frida figlia?). Alla parete, unica presenza ‘viva’, la Madonna/madre sembra pianga silenziosamente sulla tragedia che si è consumata. Tragedia di donna che non sa dare la vita e di figlia che nasce togliendo la vita alla madre. Storia privatissima e autobiografia di tutte.

Forse è per questo che Frida, né eroina femminista né modello di riferimento possibile per le donne, straziata com’è dalla dipendenza amorosa e da un uso perverso, sacrificale e ricattatorio insieme, del proprio corpo malato, è per consapevolezza e lucidità un tipo femminile esemplare. Frida che ha passato la vita a guardarsi allo specchio e a dipingere quello che vedeva: un volto d’erba e di pietra, mutevole e immobile come un paesaggio, trafitto e fissato da uno sguardo frontale, sfacciato, totalmente impudico; un corpo che le infermità e gli infortuni del cuore hanno, alla lettera, mandato in frantumi; una sofferenza psichica fattasi a poco a poco familiare come una casa abitata da sempre. Frida regista e voyeuse di se stessa, fondatrice del suo mito.

Frida Kahlo, Il cerbiatto, 1946.

Che proprio negli ultimi quindici anni Kahlo sia diventata un oggetto di culto non è difficile da spiegare. Sono stati anni di costruzione di nuovi modelli femminili e femministi, di grande emancipazione anche professionale delle donne. «La vicenda di Frida», secondo Hayden Herrera, a tutt’oggi sua insuperata biografa, «è stata assunta a modello di resistenza, forza, determinazione. Kahlo ha dimostrato che, anche per una donna e per di più nelle sue condizioni, è possibile non arrendersi». Frida che, dando spudoratamente voce all’indisciplinata politica del cuore e ai contraddittori pendolarismi del sentimento, ha affermato con alcuni decenni d’anticipo l’assoluta ineludibilità del privato. E che, come Plath, senza la rete solidale di un’affettuosa e intelligente amicizia politica tra donne, ne è morta.

“Frida Kahlo. Oltre il mito”, dal 1/02 al 3/06 2018 al MUDEC – Museo delle culture di Milano. La mostra, intitolata “Frida Kahlo. Oltre il mito”, curata da Diego Sileo, prodotta e promossa da 24 Ore Cultura - Gruppo 24 Ore e promossa dal Comune di Milano-Cultura, è un’occasione preziosa per scoprire e riscoprire un’artista troppo spesso inghiottita dalla propria leggenda.