Sui Manzoni di Daniela Brogi e Silvano Nigro / I Promessi Sposi: un libro parallelo

Allo scrivere Pinocchio: un libro parallelo, c’è da credere che Giorgio Manganelli fosse sollecitato dalla circostanza che quello di Collodi è, strutturalmente, un libro «uno e bino» (anche se, all’atto di concepire il commento dal quale nel 1977 scaturirà quello che sarà uno dei suoi capolavori, il Manga non poteva in effetti conoscere il saggio di Emilio Garroni che, uscito due anni prima, quella doppiezza aveva codificato una volta per tutte). A guardia del suo appartamento romano, in Via Chinotto numero Otto, mitobiografia vuole fossero, appunto, due grandi Pinocchi di legno.

Sebbene Manganelli concepisse I Promessi Sposi come opera autocentrata e autotelica, centripeta anziché centrifuga, «tolemaica» insomma (così la definisce in un “a parte” di Laboriose inezie), e dunque squisitamente antipinocchiesca, c’è da credere che avrebbe avuto ragione di ricredersi: ove avesse potuto leggere i due bellissimi saggi che – usciti in parallela simultaneità lo scorso ottobre – pongono le basi per leggere finalmente – al netto degli obblighi scolastici che da sempre, nell’imporne lo studio, ne vietano il godimento – il romanzo di Manzoni (quell’altro, quello vero). Dietro al Manzoni dell’obbligo, quietista normalizzante e normativo, ce n’è infatti – appunto – un altro. Ed è questo Manzoni parallelo che non si può aggirare. Mi piace ricordare il libro dimenticato di un italianista intelligente e curioso, Renzo Negri, il cui titolo mi è sempre piaciuto, Manzoni diverso (Marzorati 1976). Vi veniva valorizzata, fra le molte dimenticabili altre, una pagina critica occasionata dal centenario del 1973: con la consueta intelligenza, e la consueta capziosità, aveva paragonato Guido Piovene il «perfetto congegno intellettuale ad incastro» dei Promessi Sposi a quel dispositivo ottico, consueto nella pittura fiamminga fra Quattro e Seicento, grazie al quale «noi vediamo in uno specchio posto in fondo a una sala un oggetto nascosto da un mobile accanto a noi».

Il quasi omonimo Salvatore Silvano Nigro, al primo di questi due libri freschi di stampa, con manganellianamente “obliquo” ossimoro (desunto peraltro, come vedremo, da un’espressione dello stesso Manzoni) intitolato La funesta docilità (Sellerio, pp. 214, € 15), ha posto in esergo parole d’uno dei tre «maestri» (gli altri citati essendo Leonardo Sciascia ed Elvira Sellerio) cui dedica il libro, Manganelli appunto: «Avete mai pensato che si potrebbe leggere in modo illegale I Promessi Sposi? Forse è una fantasia, ma Manzoni mi sembra un lucumóne in attesa del suo notturno tombarolo».

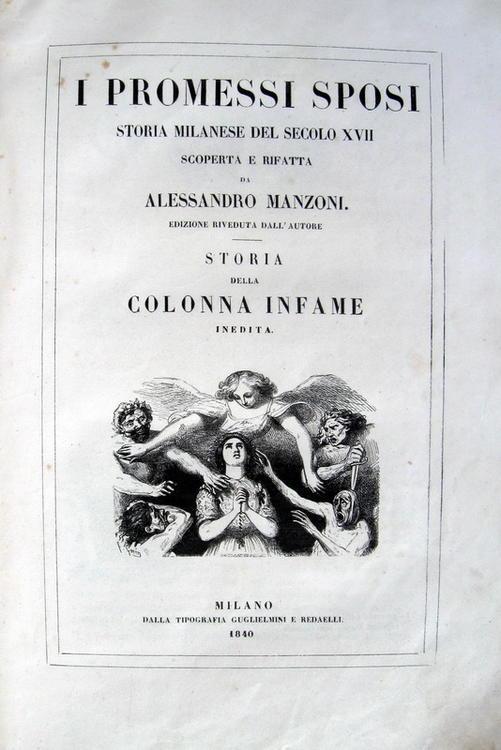

L’hyperipotetico e (in forma dissimulata, ma mai del tutto abiurata) cristiano Manganelli avrebbe senz’altro apprezzato che nonché «uno e bino», a leggerlo in questo modo, il libro di Manzoni ci si riveli, semmai, uno e trino. I primi due libri sono quelli “legali” che la manualistica di cui sopra da sempre affligge coi pachidermici nomignoli di Ventisettana e Quarantana; si potrebbe dire che il terzo sia l’avantesto del 1821-23 (ma pubblicato solo nel 1915) intitolato (non dall’autore) Fermo e Lucia: ma da tempo, in effetti, questo è (o dovrebbe essere) stabilmente entrato nell’enciclopedia dei classici italiani, almeno alla stessa stregua dei due confratelli seriori, e così difformi (nella monumentale edizione dei «Meridiani» curata proprio da Nigro nel 2002 sono appunto tre e fra loro indipendenti i volumi; e il maggior sforzo di commento vi era appuntato, assai significativamente, in specie all’inventio della prima redazione).

Francesco Hayez, Ritratto di Manzoni (1841)

No, I Promessi Sposi davvero “illegali” – cioè, in concreto, tuttora quasi del tutto negletti dalle succitate scuole dell’obbligo – sono quelli, peraltro corrispondenti a quella che un tempo la filologia feticizzava come «ultima volontà d’autore», dell’edizione curata appunto in ogni dettaglio, fra il 1840 e il ’42, da Manzoni: la fatale Quarantana è quella non solo linguisticamente «risciacquata in Arno», com’è invece ben noto, ma altresì illustrata dalle ben 504 vignette xilografate nel corpo del testo (secondo una modalità sperimentata dall’editoria europea degli anni Trenta, ma che era – come sottolineava nel 1985 Fernando Mazzocca nel saggio capitale sull’argomento, Quale Manzoni? Vicende figurative dei Promessi Sposi – «inedita per l’Italia»), per lo più eseguite dal pittore torinese Francesco Gonin (presentato, al cerchio magico di Brusuglio, da Massimo d’Azeglio; che alla competenza letteraria sommava quella pittorica), ma programmate dallo scrittore nel minimo dettaglio (con una corrispondenza minuziosa, da Nigro copiosamente citata nel commento al terzo volume dei «Meridiani»). In una lettera tarda, nel 1885, il Gonin ricordava infatti non solo che i soggetti delle vignette «furono tutti scelti e fissati da lui», ma anche che Manzoni «dovendosi intercalare nel testo, ebbe la pazienza di calcolare quante righe occuperebbe quel tal disegno onde capitasse nella pagina dove c’era il fatto».

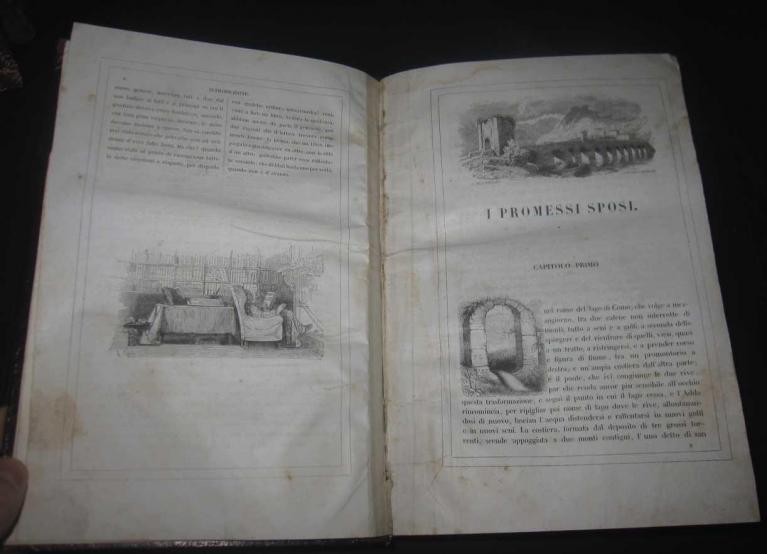

Gonin, frontespizio e capolettera del cap. I.

Sicché, sintetizza ora Nigro, «le vignette non sono siparietti distratti dal testo»; quella da loro creata di concerto col testo verbale è una «scrittura visiva» (nel precedente suo libro manzoniano, La tabacchiera di Don Lisander, Einaudi 1996, era giunto a definire, questo «terzo romanzo», un libro «per fumetti») che nella loro stragrande maggioranza i «critici e filologi, accademicamente “legali”» hanno sino a oggi negletto. Si può dire che in effetti solo nel 2014, con quella diretta da Francesco de Cristofaro per la BUR, si sia avuta (dopo il «Meridiano» anastatico, ma su scala inevitabilmente ridotta, curato da Nigro nel 2002; un’anastatica vera e propria è quella curata per Salerno, nel 2006, da Luca Badini Confalonieri) un’edizione che dà il giusto rilievo alla «retorica dell’audiovisivo» orchestrata da Manzoni (l’espressione è di Giancarlo Alfano, che ivi firma una densa nota dedicata al Sistema delle illustrazioni, alle «scelte di “inquadratura”» e agli «effetti di “regia”» di quello che finalmente viene riconosciuto come un «ibrido mediale»).

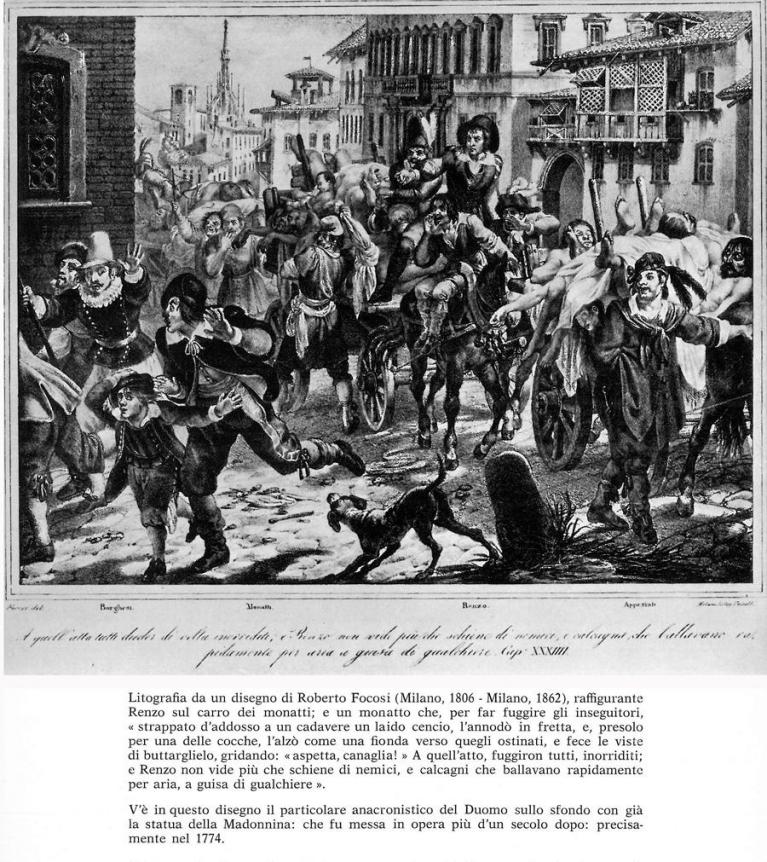

In parte tale negligenza è stata dovuta – si dovrà pur dirlo – alla qualità, in sé non precisamente eccelsa, delle illustrazioni. Se per esempio si paragonano (come fa nel dettaglio il libro di Mazzocca) le vignette di Gonin alle litografie ispirate alla Ventisettana che, senza la regia di Manzoni, erano circolate – in fascicoli autonomi o a corredo di edizioni “pirata” infittitesi, col successo del romanzo, a cavallo del 1830 – in varie città d’Italia (per esempio, a Milano, quella più “spiritualista” di Gallo Gallina e quella più “comico-realistica” di Roberto Focosi, o a Roma quella magnifica ma del tutto fantasiosa – da «opera buffa», dice Mazzocca – di Bartolomeo Pinelli), ci si rende subito conto dell’elementarità di tratto e di costruzione, della radicale sfrondatura di dettagli, dell’ingenua frontalità di rappresentazione di Gonin. Ma, come mostra il carteggio fra i due, questa semplificazione era da Manzoni programmaticamente voluta: e fa dunque il paio, almeno nelle intenzioni, colla revisione linguistica.

Roberto Focosi e Bartolomeo Pinelli.

È questo il nodo al centro del secondo libro, quello di Daniela Brogi che ha per titolo Un romanzo per gli occhi (sottotitolo Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo, Carocci, pp. 247, € 23). Anche lei, come Nigro, può vantare una lunga fedeltà manzoniana; sin dal titolo la sua precedente monografia, Il genere proscritto. Manzoni e la scelta del romanzo (Giardini 2005) indicava appunto nella scelta di genere – quella su cui ironizzava l’Introduzione autoriale al Fermo e Lucia: «aver fatto un romanzo, genere proscritto nella letteratura italiana moderna, la quale ha la gloria di non averne o pochissimi»; «gloria negativa», questa, da serbare «gelosamente intatta» – l’a priori “popolare”, per i tempi non meno che scandaloso, ancorché in linea cogli indirizzi del romanticismo europeo, coraggiosamente perseguito dal letteratissimo Conte Alessandro. E poi però si dedicava alla ventennale vicenda correttoria e riscrittoria dell’inventio e dell’elocutio verbale (opportunamente dialettizzando il pregiudizio vieux jeu, com’è ovvio privilegiante il punto d’arrivo, e quello secondonovecentesco che, seppur quasi sempre a mezza bocca, viceversa pregiava il digressivo e metanarrativo e plurilingue punto di partenza).

Ora invece al centro del cantiere interpretativo si trova proprio il “terzo” romanzo, quello “con figure” o, come dice Brogi, «per gli occhi». L’andamento da «graphic novel» della Quarantana (il parallelo torna anche qui, come si vede; e se pare un po’ pour épater è per contrasto colla, si ripete, incredibile negligenza che nei confronti dell’apparato delle illustrazioni continua ad avere la cognizione media di un testo, per altri versi, così “obbligatorio”) fa allusivamente recuperare la complessità – davvero di «rapporti di forze», per dirla colla celebre lettura del Calvino di Una pietra sopra – del “romanzo nel romanzo” rappresentato dalla storia della Monaca (così ridimensionato, di contro, dalla ridisposizione dell’inventio rispetto ai tratti quasi “gotici” del Fermo e Lucia).

Sono queste, del libro di Brogi, le pagine più appassionanti: per la sottigliezza psicologica della lettura verbovisiva del IX capitolo del romanzo, quello dedicato all’educazione di Gertrude. Le vignette che mettono in scena i giochi della bambina con le bambole-monache, o la torreggiante e monitoria figura del Principe padre, mostrano una crudeltà appunto psicologica che, coll’essere forse preterintenzionale, non è per noi moderni meno impressionante (anzi). Vi si trova impietosamente raffigurato un programma educativo, da parte della famiglia, aspramente coercitivo: che non apparteneva solo al seicentesco tempo raffigurato, quanto soprattutto a quello ottocentesco raffigurante. (Un’altra monografia recente che ha insistito su questo aspetto, in un quadro concettualmente assai aggiornato – e che ha altresì il merito di proiettare queste dinamiche sul contesto del romanzo sette-ottocentesco in Europa – è quella di Alessandro Bosco: Il romanzo indiscreto. Epistemologia del privato nei «Promessi sposi», Quodlibet 2013.) Non solo per la foggia del vestire, insomma, la Gertrudina di Manzoni (e di Gonin) è una Menina bella e buona, che pare uscita dritta dalla tela di Velázquez, al Prado, nella celebre lettura di Foucault: segno visibile, appunto iconico, di un sistema di potere tanto privato-famigliare che pubblico-politico; e che trae la sua forza proprio dalla doppia articolazione di questi due versanti.

Gonin, cap. IX, Gertrude.

È infatti soprattutto sul versante politico, cioè collettivo e sociale, che il «realismo» di Manzoni – ossia la capacità di “dipingere” della sua scrittura – attinge alle virtù dell’icastica. Nell’analisi sottile di Brogi, l’apparato iconografico commissionato a Gonin non fa insomma che “slatentizzare” una virtù rappresentativa che è in sé l’aspetto retoricamente più efficace già della scrittura alfabetica dell’autore. È anche (se non soprattutto) per questo, se il romanzo finirà per divenire un romanzo illustrato (e dunque le immagini che impiega non possono esserne separate). Ed è anche (se non soprattutto) per questo, aggiungo, se il romanzo sprofonda nel secolo che in assoluto più ha valorizzato la retorica del pro ommàton poièin, il «porre sotto gli occhi» delle poetiche neo-aristoteliche in voga appunto nel Seicento (su questo punto sono debitore nei confronti di un vecchio, eruditissimo libro di Guido Morpurgo Tagliabue, Linguistica e stilistica di Aristotele, Edizioni dell’Ateneo 1967). Una predicazione, quella di allora, come sottolinea Brogi svolta più per immagini che per parole (e, se per parole, valorizzando al massimo il loro aspetto icastico). Tanto immagini virtuali, interiori (come nella tradizione degli esercizi spirituali ripresa dall’ordine dei Filippini fondato da Federigo Borromeo), quanto immagini reali, materiali: come quelle della pittura del tempo. La gnoseologia e l’estetica barocca non rappresentano dunque solo l’«antimodello del romanzo» – che, a partire dal pastiche introduttivo, tante volte su di esse com’è noto ironizza –, ma ne costituiscono un’intelaiatura (o meglio, è il caso di dire con termine pittorico, un’imprimitura) che non può essere sottovalutata: il segno, scrive Brogi, di «un nuovo modo drammatico di mettere gli occhi addosso alla realtà».

A dirlo in termini memorabili – nelle pagine del 1924 rimaste nel cassetto dei cahiers d’études per l’inedito Racconto italiano di ignoto del Novecento, e tre anni dopo nell’Apologia manzoniana invece pubblicata, su «Solaria», nel centenario della prima edizione del romanzo – fu lo scrittore del Novecento che, nella distanza per certi versi diametrale da lui, pur si volle con tutte le sue forze di Manzoni fedele “nipotino”, e che sotto il suo nome vide iscritta, in effetti, l’intera sua parabola terrestre (dalla nascita in Via Manzoni numero 1, a Milano nel 1893; alla dipartita, a Roma ottant’anni dopo, «con aritmetica opportunità» come a caldo scrisse Gianfranco Contini; giusto il giorno prima, cioè, del centenario della morte del predecessore: volendosi dagli amici vegliato, sul letto di morte, con una lettura postrema dei Promessi Sposi): si parla naturalmente di Carlo Emilio Gadda.

Casa natale di Gadda e Targa sulla casa natale.

In quelle pagine, contrassegnate pure da un’inconfondibile fierezza “etnica” (la «flagrante complicità geografica (Lombardia, infatti, come barocco)» di cui parla Contini nella Premessa su Gadda manzonista del 1973, raccolta nell’88 in Ultimi esercizî ed elzeviri, e l’anno dopo in Quarant’anni d’amicizia; non diversamente suoneranno, in capo al successivo centenario del 1985, diverse considerazioni del “pro-nipotino” Giovanni Testori), non a caso risuona una metafora in anafora (miei i corsivi): «Quello stesso amore per cui disegnò la figura purissima di una ragazza del popolo, sia pure un po’ timida e ombrosa, lo condusse a sceverare e ad esprimere le cose vere delle anime con le vere parole che la stirpe mescolata e bizzarra usa nei suoi sogni, nei sorrisi e nei dolori. Dipinse d’altronde anche marchesi, conti e duchi, sia nostri che di fuori, e non meno bene; dipinse la gente del seguito, quelli del calamaio e quelli dal ciuffo» (l’Apologia manzoniana si legge nella silloge postuma Il tempo e le opere, curata da Dante Isella per Adelphi nel 1982; e poi nella grande edizione della «Spiga» garzantiana, sempre da lui diretta: nel primo volume, pubblicato nel ’91, dei Saggi giornali favole; il Racconto italiano di ignoto del Novecento, restaurato ancora da Isella nel 1983, è a sua volta stato raccolto, dieci anni dopo, nell’ultimo volume della «Spiga» dedicato agli Scritti vari e postumi). È il principio retorico – squisitamente “barocco”, appunto – dell’evidentia o enàrgheia, appunto l’“icastica”, che Manzoni afferma più volte di perseguire; per esempio in un passo della Lettre à Monsier Chauvet del 1820, ben sottolineato da Brogi (mio il corsivo): «prendere insomma tutto quello che esiste e aggiungere quello che manca, ma in modo che l’invenzione si accordi con la realtà, sia un mezzo in più per evidenziare la realtà, ecco quello che ragionevolmente può essere definito creare».

A una “polifonica” mischung Gadda (è stato notato dalla critica gaddiana come le sue prime pagine teorico-saggistiche inconsapevoli consuonino con quelle coeve o subito successive del Bachtin lettore di Dostoevskij – autore-chiave questo, si sa, anche per Gadda – messe a frutto, nei suoi classici studi sulla «pluridiscorsività» dei Promessi Sposi, da Ezio Raimondi) già da ora impronta la sua lettura “barocca” di Manzoni: «Il barocco lombardo di quel tempo ha tenui tocchi e una grave tristezza; semplice ma difficilmente imitabile è la curva della cornice e della mensola, della tavola, dei vassoi, dei boccali d’argento liscio». Talché il critico che più si è spinto a proseguire tale indirizzo, Corrado Bologna («Il sole non aveva ancora la minima intenzione di apparire all’orizzonte…». Caravaggio, Manzoni, Gadda, Longhi, in «Lettere Italiane», LXV, 2, settembre 2013), ha potuto così parafrasare l’araldica auto-definizione della Cognizione del dolore: «Barocco è il mondo, e Manzoni ne ha percepito e ritratto la baroccaggine».

«Realismo cristiano», chiama Brogi la componente parenetica e predicatoria – la «baroccaggine» insomma – delle immagini di Manzoni: tanto delle sue immagini verbali, “latenti”, che di quelle materialmente stampate, “immanenti” alle sue pagine. E mette in luce – dall’arazzo di «fili d’oro e di seta», cui vengono paragonati gli «inchiostri» dall’Anonimo Lombardo dell’Introduzione, ai tanti quadri, insegne e tabernacoli più avanti “inquadrati” da Manzoni (e raffigurati da Gonin), come quello dell’incontro iniziale di Abbondio coi Bravi che verrà parodiato da Gadda all’attacco dell’VIII capitolo del Pasticciaccio (questo il punto d’attacco della brillante inchiesta di Corrado Bologna), il celebre hors d’oeuvre dell’immaginario pittore «Manieroni» – le mises en abîme che del discorso visivo vengono offerte dal testo dei Promessi Sposi.

Gonin, cap. I.

Spiega Brogi come fosse, questa meta-raffigurata dal romanzo, una forma di comunicazione rivolta alla «gente che non sapeva leggere né scrivere e dunque era abituata a percepirsi attraverso esperienze visuali»: quella stessa «gente di nessuno», come definisce sprezzante Don Rodrigo le sue vittime, che Manzoni mette in scena quali protagonisti del suo romanzo (destando sconcerto, nei suoi primi lettori, se non proprio scandalo). Destinazione non solo ideale: come ha fatto notare lo studioso più acuminato del Manzoni verbovisivo, Luca Toschi, l’apparato delle immagini «rientrava certo nel tentativo di prestare maggiore attenzione al vasto pubblico degli analfabeti, che così potevano seguire sulla pagina illustrata quanto ascoltavano nella lettura ad alta voce» (Prodromi della multimedialità: I Promessi Sposi illustrati, in «La Rassegna della Letteratura Italiana», IC, 1-2, gennaio-agosto 1995).

Il «realismo cristiano» è dunque quello della pittura del Seicento, del «barocco lombardo» evocato da Gadda. È la scenotecnica magniloquente e violentemente semplificata dei maestosi “teleri” – eseguiti a cavallo del Seicento da Giovan Battista Crespi detto il Cerano, da Giulio Cesare Procaccini, da Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone – che venivano esposti nel Duomo di Milano il giorno di Sant’Ambrogio, e illustravano le storie di San Carlo Borromeo: «il più grande romanzo popolare per immagini concepito dal cattolicesimo moderno» lo definisce Brogi o, come lo chiamò Testori (Ricordi figurativi del e dal Manzoni, in Manzoni. Il suo e il nostro tempo, catalogo della mostra di Milano, Electa 1985), il «solo cinerama possibile a quei tempi». Che la gente di nessuno volentieri raffigurava, e che quella stessa gente includeva fra i propri destinatari.

Il Cerano, I Quadroni di San Carlo e San Carlo visita gli appestati.

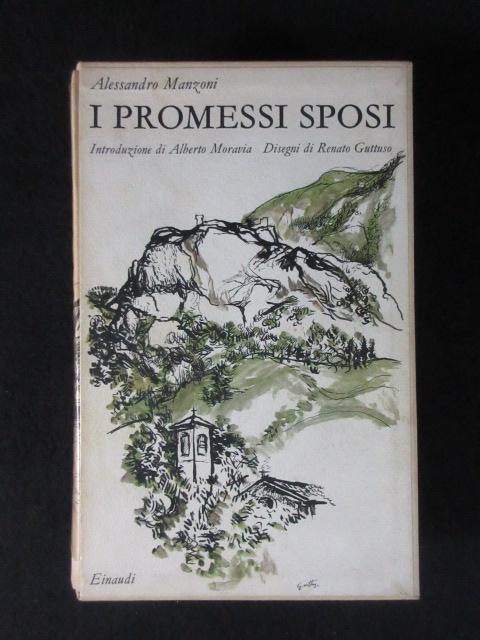

Sebbene Brogi non lo faccia, a questo punto pare difficile evitare di confrontarsi, però, coll’interprete del romanzo che per primo usò la formula, alla sua quasi sovrapponibile, di «realismo cattolico»: fu Alberto Moravia nella “scandalosa” introduzione a un’edizione del romanzo, ri-mediata dalle illustrazioni di Renato Guttuso, che uscì nella collana ammiraglia di Einaudi, «I Millenni», nel 1960 (poi, col titolo Alessandro Manzoni o l’ipotesi di un romanzo cattolico, nella raccolta di saggi uscita tre anni dopo da Bompiani, L’uomo come fine). Non evita invece il confronto Nigro: il quale fa notare come quello “scandalo” fosse stato in realtà, da Einaudi, accuratamente pianificato. Moravia infatti già nel ’52, sul «Corriere della Sera», aveva accusato Manzoni di «fare con l’arte opera di edificazione e di predicazione», e nelle more della stesura del saggio mise le mani avanti scrivendo le proprie intenzioni a Calvino, il quale non batté ciglio.

Come ha scritto Giancarlo Alfano (Manzonismi. Gadda lettore di Moravia, in Alberto Moravia. L’attenzione inesauribile, atti del convegno di Torino, 4-5 dicembre 2008, in corso di pubblicazione a cura di Clotilde Bertoni e Chiara Lombardi presso Albo Versorio; ringrazio autore e curatrici; una versone del saggio di Alfano è stata anticipata nel 2012 dall’«Edinburgh Journal of Gadda Studies»), che quella irriverente interpretazione venisse «affidata a due artisti conclamati della sinistra italiana», due colonne della cultura più “organica” quali in effetti erano Moravia e Guttuso, «implica un’evidente appropriazione del testo, ritenuto tradizionalmente un classico della cultura cattolica nazionale». Il sempre professionale Moravia «incarna con sapienza il ruolo che gli è stato affidato»: nelle quasi quaranta pagine preposte otto anni dopo al «Millennio», infatti, rincara la dose assimilando il romanzo di Manzoni ai «modi e i metodi dell’arte di propaganda quale l’intendono i moderni, ossia gli scrittori del realismo socialista». Questo ne spiega pure, secondo lui, l’ambientazione in un quadro storico che giustifica «l’importanza preponderante, eccessiva, massiccia, quasi ossessiva che ha nel romanzo la religione». (Tanti anni dopo riprenderà questa tesi di Moravia – in un contesto significativamente legato al suo interesse per le arti visive: Natura d’artista, intervista raccolta da Enrico Parlato nel 1984, e pubblicata postuma a cura di Mauro Portello in «Eidos», 1, 1987 – Goffredo Parise: «Sono sempre stato tormentato da gente che mi proponeva Manzoni che è sicuramente un grande romanziere, perché I Promessi Sposi è un grande romanzo, però noiosissimo, noiosissimo, lo ripeto e lo riconfermo. Tanto più noioso in quanto si può decisamente e definitivamente classificarlo come un romanzo di propaganda cattolica. È un po’ come il realismo socialista. La differenza tra Manzoni e il realismo socialista è che il realismo socialista non è arte mentre il Manzoni lo è. Ma è troppo noioso e troppo prete».)

I Promessi Sposi Einaudi 1960 e Renato Guttuso, Il carro dei morti.

A organizzare le escursioni lombarde di Guttuso, che dovevano conferire verosimiglianza paesaggistica alle sue illustrazioni (ricorda Toschi come lo stesso Manzoni, del resto, a un certo punto avesse scritto a Gonin che, se per gli interni poteva tranquillamente continuare il proprio lavoro a Torino, per gli esterni avrebbe fatto meglio a lavorare in loco: perché quegli esterni «non dico che vogliano esser presi a un puntino dal vero, che in parte non è più quello; ma non devono nemmeno esserne tanto lontani quando può andar l’ideale»), fu il direttore commerciale dell’Einaudi, Roberto Cerati, che individuò un Cicerone di lusso nel giovane Dante Isella. Il quale apprezzava il pittore ma assai meno, c’è da credere, lo scrittore cui era stata affidata l’introduzione. Scrivendo nel ’59 a Giulio Einaudi (la lettera è riportata da Nigro), Cerati riporta infatti il giudizio di Isella, secondo il quale «la vera bomba e novità sarebbe stata una prefazione di Gadda». Infatti – fiutata forse dall’ufficio stampa la bomba – in quelle mani il volume viene prontamente consegnato; e puntuale, il 26 luglio 1960, la bomba esplode. L’articolo di Gadda, Manzoni diviso in tre dal bisturi di Moravia, esce sulle migliori pagine culturali di allora, quelle del «Giorno» (anch’esso si legge nel Tempo e le opere e nel primo volume dei Saggi giornali favole), e pochi giorni prima era stato da lui anticipato in una lettera al giovane amico Pietro Citati, che di quelle pagine era collaboratore assiduo: «Al diavolo il realismo cattolico!», aveva sbottato l’Ingegnere, strafulminando il «disceverativo e rigido sistematismo antilombardo, antiborghese, antivattelapèsca» di Moravia (Un gomitolo di concause, a cura di Giorgio Pinotti, Adelphi 2013).

Più garbato in pubblico, il suo dissenso fu però altresì più puntuale, come a voler gareggiare in precisione “chirurgica” coll’avversario. Come sottolinea Alfano, Gadda ha gioco facile nel liquidare l’anacronismo grossier delle categorie di Moravia («l’impennata del divertissement […] resa in parole […] assunte nel discorso critico europeo dopo il Manzoni: decadente, oratoria»); la schematicità colla quale, dando mano più all’ascia che al bisturi, Moravia non tiene conto del quadro ideologico del tempo di Manzoni, e dunque non può comprendere l’ambivalenza del suo romanzo nei confronti delle istituzioni e del “discorso” religioso di allora (che invece, come si sa, da parte cattolica tante critiche attirò sull’autore), facendosi così sfuggire lo spessore anche politico, non solo umano, del «romanzo che dice di nuora (Spagna) perché di suocera si possa intendere (Austria)»; e, non da ultimo, la discutibile intransigenza nei confronti del «censo del Manzoni» e del «di lui quietismo e conservatorismo pratico» da parte di coloro che nel presente sfoggiano «analoghi censo e automobile e pennichella», «buoni araldi d’un miglior domani che battono, pour le moment, le buone e consuete strade dell’oggi».

Ma soprattutto, direi, Gadda segna a dito con efficacia (lui che in passato sin troppo strumentalmente generoso era stato con Agostino e altre prove di Moravia, non meno premeditate e schematicamente pianificate) la piattezza dell’analisi critica di chi per suo conto concepisce a senso unico, evidentemente, la costruzione narrativa: «Non tutto, un romanzo, e non il meglio, d’un romanzo, discende (a mio avviso) da una premeditazione concettuale, da una pianificazione dialettica. Mi pare che l’intento propaganda sia soltanto un aspetto (forse il più povero) dell’alta e vasta creazione manzoniana, ricca d’interdipendenze e contrasti che hanno valore di realtà combinatoria (e Moravia dice “realismo”), di realtà logica quasi discendente da un superno decreto, e significato ironico-logico profondo: e attingono agli strati fondi e veritieri del conoscere, del rappresentare».

Perché – come si vede in questa raffinata formulazione sospesa fra uno strato superno e uno profondo – in realtà Gadda condivide, dell’analisi di Moravia, almeno un punto decisivo: la compresenza, nel romanzo di Manzoni, di almeno tre livelli (Manzoni diviso in tre, infatti, suona il titolo del pezzo): all’«arte di propaganda» della superficie essendo sottesa, aveva scritto Moravia, la «sensibilità politica e sociale del Manzoni, […] unica in tutta la storia della letteratura italiana»; e, ancora sotto, un «ultimo strato», quello del «Manzoni decadente, dando a quest’ultima parola il significato di moderno», che del «realismo cattolico» è «l’altra faccia e ne spiega e giustifica, appunto, lo zelo propagandistico», spiegando altresì l’ambivalenza di quella religiosità di superficie che Moravia considera nel convertito Manzoni «malsicura», proprio per la sua insistenza, così «tradendo piuttosto l’insufficienza che la sovrabbondanza di un’intima persuasione». Dice Gadda che (grossolano anacronismo terminologico a parte) quello strato “decadente” «ha valore artisticamente positivo (per Alberto e… per me)», ma aggiunge che l’ambivalenza di cui invece Moravia accusa I Promessi Sposi è semplicemente il lievito di «sentimenti e giudizi più profondi o magari inconsci o meno confessati di Alessandro Manzoni». Non stupisce – a dirla tutta – che su questo punto specifico il «dissociato noetico» (come dieci anni prima si era definito Gadda) la veda in modo perfettamente opposto, rispetto a quell’esemplare sconcertante di artista senza inconscio, e di conseguenza radicalmente piatto e monodirezionale, che era Moravia.

Il discorso potrebbe proseguire a lungo: e forse rileggere le implicazioni di questa polemica (praticamente l’unica, si noti, affrontata nel dopoguerra da Gadda: uomo divenuto cautelosissimo, e in particolare terrorizzato – testimoniano i suoi carteggi – dal potere culturale, politico ed editoriale detenuto dal “clan” Moravia) consentirebbe di rivedere le diverse concezioni che del “realismo” ebbero gli scrittori italiani di metà Novecento. Qui basti aggiungere che del “realismo” manzoniano Gadda indica un preciso etimo visivo, e anzi specificamente pittorico: «incredibile felicità e suprema nettezza descrittiva, la scena “veduta”, il personaggio che “ti viene incontro”, le vie di Milano e i bravi e il lazzaretto ricostituiti in prosa italiana, ma con l’arte antica e nuova d’un Caravaggio, d’un Canaletto». Mentre nell’Apologia manzoniana del ’27 non meno che folgorante era stata l’analogia, in forma di prolungata ekphrasis della Vocazione di San Matteo: «Michelangiolo Amerighi veste da bravi i compagni di gioco di San Matteo […]. Il Caravaggio vide e dipinse il Signore e Matteo e poi giovinastri dalle turgide labbra, cocchieri, sgherri, garzoni. Meglio girare alla larga».

Caravaggio, La vocazione di San Matteo, 1599-1600

È dunque il chiaroscuro violento, la «forma delle ombre» (come la chiamerà Roberto Longhi: Il Caravaggio e la sua cerchia a Milano, 1951), che secondo Gadda associa Manzoni a Caravaggio. Non a caso aveva definito lui stesso «psicopatico e caravaggesco» quel Racconto italiano di ignoto del Novecento (marcatamente manzoniano, nell’impianto e nei fini, sino all’ascriverne la lezione a un innominato erede diretto dell’Anonimo dell’Introduzione ai Promessi Sposi) lasciato inedito nel ’24, ma dal quale aveva tratto le pagine dell’Apologia manzoniana; e che ad ogni buon conto aveva dedicato al suo «grande e inarrivabile maestro Michelangelo Amorigi da Caravaggio». Culto precoce, questo di Gadda, dunque estraneo alla “moda” di là da venire (per non parlare della vera e propria «mania» odierna, sulla quale ironizza Tommaso Pincio nel Dono di saper vivere): se è vero che Longhi comincia proprio in quegli anni (dopo la tesi di laurea discussa con Pietro Toesca nel 1911), coi Quesiti caravaggeschi pubblicati nel 1928-29, la sua epocale, storica rivalutazione del Merisi. Ne deduce Contini – massimo interprete, si sa, tanto dello storico dell’arte che del narratore – che il caravaggismo del primo Gadda, di questa renaissance, non avesse potuto tener conto. Era stata una scoperta per suo conto, invece, quella fatta alla cappella Contarelli della romana San Luigi de’ Francesi, come tanto tempo dopo rievocherà allusivamente nel Pasticciaccio: proprio in quel luogo cruciale inscenando le passeggiate malinconiche del suo avatar, il commendator Angeloni. Lo spiega, iscrivendo la circostanza in un irresistibile gliuommero mitobiografico, appunto Contini (alla conclusione della citata Premessa su Gadda manzonista): «Gadda parla della Vocazione di Matteo, che il suo sguardo avrà faticosamente conteso, magari spiando l’ora favorevole, alle tenebre che occupavano San Luigi de’ Francesi, e l’occupano tuttavia, salvo per l’installazione d’un faro azionabile a moneta. […] Il catafalco, quella torrida mattina di maggio, aspettava in Santa Maria del Popolo la bara di Gadda; ed ecco il suo editore avvicinarsi con un amico alla cappella di sinistra e infilare una moneta nella fessura. Così le tele di Caravaggio risplendettero di un’ultima luce prima congedarsi da Carlo Emilio Gadda».

Caravaggio e Annibale Carracci, Cappella Cerasi a Santa Maria del Popolo, 1600

Interessante l’ipotesi di un grande manzonista come Ezio Raimondi, secondo il quale la sintonia “caravaggesca” del giovane Gadda, con quel Longhi che non poteva ancora conoscere, era in effetti dovuta a una radice comune, nei due, proprio nel «clima spirituale lombardo», nel «contesto barocco dei Promessi sposi»; e, nello specifico, nella «forza visiva della parola» (Barocco moderno. Roberto Longhi e Carlo Emilio Gadda, Bruno Mondadori 2003) che preesiste, nel romanzo, alla sua stessa illustrazione mercé le pallide vignette del Gonin. I personaggi di Caravaggio vestiti da bravi, di cui parla Gadda (ma, come segnala Raimondi, tracce di questo cortocircuito “manzoniano” si riscontrano anche negli scritti di Longhi su Caravaggio), fanno quasi pensare – così, con una boutade, Corrado Bologna nel saggio citato – a un paradosso à la Borges, è il caso di dire, avanti lettera: «Caravaggio avrebbe letto I Promessi Sposi e ad essi si sarebbe ispirato dipingendo La vocazione di san Matteo!»

A un cortocircuito di questa natura ha improntato Daniela Brogi la parte più avventurosa, e dunque salutarmente discutibile, del suo libro: quella che gli dà il sottotitolo (Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo). Come dice lei stessa, tutto è nato appunto da un cortocircuito, una coincidenza tanto sbalorditiva quanto, a ben vedere, ineffettuale: come è stato infatti dimostrato di recente, ricorrendo all’atto di battesimo nell’Archivio diocesano, i genitori del pittore «si chiamavano Fermo e Lucia, proprio come i protagonisti della prima versione del romanzo scritto da Manzoni». Naturalmente però Manzoni nulla poteva sapere di Fermo Merisi e Lucia Aratori: «a Caravaggio si trova una chiesa di San Fermo, nome di robusta tradizione lombarda, ma quasi certamente la coincidenza tra il nome del promesso sposo di Lucia Mondella e quella del padre del pittore non dimostra una scelta intenzionale». Questo non impedisce alla studiosa di insistere sulle «situazioni caravaggesche» di tante scene dei Promessi Sposi, in cui per esempio i personaggi appaiono «dal buio e dall’invisibile»; ma soprattutto su quelle in cui si assiste alla “democratizzazione delle cose” che permette di inquadrare in primo piano quella che i pittori del Rinascimento avevano considerato l’«inferior natura», come nella Canestra di frutta che figura nella collezione di Federigo Borromeo, che di Manzoni fu com’è noto non solo personaggio ma punto di riferimento ideologico: sicché colpisce come l’ultima vignetta realizzata da Gonin per il capitolo conclusivo dei Promessi Sposi, dove Renzo espone «il sugo di tutta la storia», presenti in basso a destra – ultimissimo oggetto raffigurato, dunque, nel continuum del tapis roulant iconografico – una canestra appunto: non di frutta, ma di altrettanto feriali e umili panni da lavare (la coincidenza era già stata sottolineata da Ezio Raimondi). Una “democratizzazione” fenomenologica: segno tangibile dell’intenzione, comune a Caravaggio e a Manzoni, di «lasciare opere rivoluzionarie in quanto intenzionate a essere popolari: capaci di parlare del popolo e al popolo, abbattendo le gerarchie della tradizione e il rimando alla mitologia». Così Brogi.

Caravaggio Canestra di frutta e Gonin, capitolo XXXVIII, Il sugo di tutta la storia.

Il cortocircuito onomastico di Fermo Merisi, però, adombra un’ulteriore difficoltà. La studiosa si guarda bene dall’indicare “fonti” precise, per I Promessi Sposi, in individuate immagini di Caravaggio (ma sostiene per esempio, en passant, che la famigerata Canestra di frutta «di certo Manzoni la conosceva»); di contro, nel saggio citato, Corrado Bologna è dell’opinione che a Caravaggio, almeno, guardasse Gonin. Eppure, a indagare in tal senso le immagini del capitolo, se non «psicopatico» certo più «caravaggesco» del romanzo, l’VIII – quello della cosiddetta «notte degli imbrogli» –, personalmente faccio fatica a ravvisare la «puntuale rievocazione di immagini del grande pittore barocco» di cui parla Bologna, e tanto meno il «confronto […] impressionante», col luminismo di Caravaggio, per esempio della pagina 144 della Quarantana – malgrado il «taglio di luce diagonale della lampada di don Abbondio».

Gonin, La notte degli imbrogli, capitolo VIII, p. 144 e p. 148.

La labilità del confronto risulterà più evidente guardando altrove, nel romanzo, cioè al capitolo XIV e alla scena di Renzo all’osteria della Luna Piena, ambientazione che più da vicino richiama quella della Vocazione di San Matteo. Ebbene: a confrontare le due vignette più indiziate (o indiziabili) di Gonin con la litografia corrispondente, vent’anni prima, di Gallo Gallina, tanto più “caravaggeschi” appariranno il taglio dell’inquadratura e la regia “luministica” di quest’ultimo (a proposito del quale Fernando Mazzocca, in effetti, spendeva un sia pur timido riferimento a Caravaggio).

Gonin cap. XIV p. 278; Gonin cap. XIV p. 282.

Gallo Gallina.

Non solo. Leggendo il carteggio fra lo scrittore e il suo «ammirabile traduttore» (come famigliarmente Don Lisander appellava Gonin), ci si avvede subito di quanto rari siano i riferimenti alla tradizione pittorica (più frequenti, invece, alle illustrazioni editoriali del tempo, come quelle di Grandville o Boulanger), peraltro sempre addotti da Gonin a Manzoni e non viceversa. Per esempio nel capitolo XXXI il ritratto del Governatore di Milano, Ambrogio Spinola, era stato scovato da Gonin in una raccolta di stampe di Anton Van Dyck (non è la stessa immagine del più celebre e successivo ritratto del medesimo personaggio, oggi conservato a Edinburgo), e di questa trouvaille Manzoni s’era entusiasmato: «Viva les trouvailles, o per dirla nel linguaggio che parlava troppo spesso l’eroe suddetto, los hallazgos» (peraltro raccomandando di citare, in calce alla vignetta, la fonte pittorica).

Gonin, Ambrogio Spinola, cap. XXXI, p. 587; Anton Van Dyck, Ritratto del Marchese Ambrogio Spinola (1627).

Lo stesso Manzoni, sia pure in forma dissimulata, almeno una volta un riferimento alla storia dell’arte lo ha fatto – e Nigro, nel suo commento del 2002, lo ha acutamente valorizzato. Sotto una rasura del manoscritto del Fermo e Lucia – quando nel VII capitolo del IV volume deve descrivere certo balzo dello Spolino futuro Tramaglino «piantato sul destro piede, col sinistro in aria, e con le braccia alzate tuttavia dal lancio di tutta la persona» – annotava infatti «come il Mercurio di Giovanni Bologna» (immagine che peraltro si presenta a specchio, rispetto alla descrizione di Manzoni: col piede sinistro, invece, «piantato» e il destro «in aria»). Una scoperta, questa di Nigro, che dà ragione all’intuizione visiva di un manzonista di complemento, ma d’eccezione, come Primo Levi: il quale nella pagina dell’Altrui mestiere intitolata Il pugno di Renzo – proprio notando la postura irreale, manierata di quel volo – aveva pensato a «un processo mentale indiretto, come se l’autore, di fronte a un atteggiamento del corpo umano, si sforzasse di costruirne una illustrazione nel gusto dell’epoca, e successivamente, nel testo scritto, cercasse di illustrare l’illustrazione stessa in luogo del dato visivo immediato». La trouvaille, o hallazgo, di Nigro consente altresì di revocare in dubbio, forse, una considerazione generale, quella della scarsa o nulla cultura visiva di Manzoni, sulla quale ha insistito a più riprese Mazzocca (citando a riprova una sua lettera all’abate Lorenzo Schiavi di Capodistria, il quale gli aveva chiesto di scrivere un testo sul pittore friulano Michelangelo Grigoletti, a sua volta ispiratosi ai Promessi Sposi; allorché Manzoni rispose che il «soggetto» era «degnissimo bensì, ma appartenente ad una materia, nella quale io sono ignorantissimo, quale è quella delle Belle Arti»).

Gonin, Renzo sul carro dei monatti, cap. XXXIV p. 669 e Giambologna, Mercurio.

Non si vede insomma perché Manzoni avrebbe avuto motivo di sottacere – ove ne avesse davvero fatti – suoi eventuali riferimenti a un pittore italiano, ancorché della notoria cattiva fama di Caravaggio. Il fatto è che tale fama, a quel tempo, era al suo punto più basso: prima della sua storica “riscoperta” da parte di Longhi (e di Gadda), negli anni Venti del Novecento, il Merisi era, in Italia e in particolare a Milano, perfettamente dimenticato (dopo i fasti conosciuti in vita e, soprattutto, subito dopo la chiacchieratissima morte). Né si dovrà al caso se due caravaggisti provetti (in quanto entrambi allievi di Longhi), quali Mina Gregori (nell’incunabolo primo di una ricerca sulle possibili “fonti” figurative di Manzoni: I ricordi figurativi di Alessandro Manzoni, in «Paragone. Arte», I, 9, settembre 1950) e il citato Giovanni Testori, omettessero tale riferimento nei loro documentatissimi saggi: preferendo piuttosto indirizzare le rispettive ricerche, oltre che ai Quadroni di San Carlo, alle immagini votive dei Sacri Monti prealpini dai quali, come scrive Brogi, Manzoni può aver tratto pure l’«immobilità sacra del paesaggio» di certi suoi aperçus geografici (come il celebre «Addio ai monti» dell’VIII capitolo): in specie quello francescano del Lago d’Orta dove, scriveva Testori nell’85, «il ragazzo Alessandro ebbe a trascorrere più d’una vacanza presso una zia che, proprio là, teneva stanza e casa» (oltre alla presenza delle caratteristiche statue di terracotta a grandezza naturale, operarono qui – invitati dal vescovo di Novara Carlo Bascapè, discepolo di San Carlo – il Morazzone, Antonio Maria Crespi detto il Bustino, i fratelli Carlo Francesco e Giuseppe Nuvolone, e i Fiammenghini – al secolo Giovanni Battista e Giovanni Mauro della Rovere).

Statue del Sacro Monte d’Orta.

E poi, per Testori, soprattutto «un maestro dell’umano» come Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto (attivo, peraltro, più d’un secolo dopo). Avvertiva, l’autore dei Promessi Sposi alla prova, dell’improbabilità filologica di quest’ultima filiazione, essendo quella del Pitocchetto una «riscoperta critica di quest’ultimi decenni» (sempre di Longhi e della sua scuola); eppure «quasi ogni quadro», secondo lui, si può porre quale «termine di confronto».

Il Pitocchetto, Filatrice; Id., Ritratto di Frate.

Come in questo caso dunque, e a parte i riferimenti espliciti così occasionali e frammentari (a Giambologna o a Van Dyck), i paralleli fra le pagine del romanzo e la storia dell’arte sono «cose non tutte e sempre perquisibili “per documenta”», come onestamente avvertiva Testori; e da considerarsi, in ogni caso, più a parte subjecti – di chi opera il confronto, cioè – che objecti. Ci sarebbe semmai da tornare – se davvero è una figurazione più drammaticamente improntata alla propaganda fide (come quella passata in rassegna da Testori) la più vicina all’aspirazione di Manzoni – sulla prospettiva del «realismo cattolico» (ovviamente depurandola, con le osservazioni di Gadda, del brutale anacronismo delle sue categorie socio-politiche e storico-letterarie) di Moravia. Proprio tramite un accurato confronto colle poetiche fra Sette e Ottocento, nel suo saggio citato Alessandro Bosco ha potuto infatti scrivere che a quei tempi il romanzo «sembra in qualche modo farsi espressione simbolica di un nuovo bisogno d’ordine morale e sociale che è poi lo stesso che determinava il dibattito politico ed intellettuale della Restaurazione europea. […] Educare e moralizzare il popolo, farlo accedere ai lumi onde “guarirlo” da malaugurati impulsi sovversivi diventano parole d’ordine e base dei programmi di governo del liberalismo europeo».

Nel caso specifico di Manzoni, un documento piuttosto impressionante lo ha valorizzato Fernando Mazzocca. Uno dei capitoli più eloquenti della fortuna pittorica dei Promessi Sposi consiste infatti negli affreschi a tema manzoniano che un appassionato lettore della Ventisettana, il Granduca Leopoldo II di Toscana – uomo colto ma non troppo energico (è lui il «Re travicello» di Giuseppe Giusti), il cui governo si distinse per moderazione restando comunque sempre nel quadro ideologico della Restaurazione, appunto –, commissionò nel 1832, per decorare i propri appartamenti privati alla Meridiana di Palazzo Pitti, a Nicola Cianfanelli. L’Asburgo-Lorena riuscì a superare le incertezze dello scrittore (il quale in seguito accetterà d’incontrare il pittore, che concluderà il suo lavoro quattro anni dopo) con argomenti di natura squisitamente politica, così scrivendogli il 20 febbraio 1833: «Tutti i buoni attendono dall’animo suo e dalla sua penna nuovi rimedi alla vertigine dei nostri tempi, e avversione alle idee storte e scorrette di cui abbonda la massa e calma le passioni eccitate che stanno in presente e tengono il corpo sociale come malato di tanta febbre».

Nicola Cianfanelli, Il perdono di Lodovico, cap. IV; Id., Lucia ai piedi dell’Innominato, cap. XXI.

La febbre del corpo sociale era in quegli anni monitorata con attenzione dai governi italiani. E Manzoni, in prima persona, ne sapeva qualcosa. La «funesta docilità» alla quale intitola Nigro il suo saggio fa riferimento al «pasticciaccio brutto del 1814», come lo chiama; cioè alla sommossa che il 20 aprile di quell’anno, alla caduta del Regno d’Italia dopo la sconfitta di Lipsia e l’abdicazione di Napoleone, condusse all’assalto di una folla inferocita di «carnefici sbaccananti, esaltati dal loro stesso furore», alla casa del ministro napoleonico delle Finanze, Giuseppe Prina: il quale ne venne estratto di peso, nudo, e linciato a morte per ben quattro ore. L’eccidio si consumò a Piazza San Fedele, tra palazzo Marino e la Scala.

L’assassinio del Prina (1814).

A quelle scene di brutale violenza Manzoni non aveva assistito coi propri occhi (come invece capitò, fra gli altri, a Ugo Foscolo: che per poco non ne fece le spese in prima persona, narrandone poi nella Lettera apologetica) ma, come si vedrà, ne aveva udito gli echi terrificanti (il luogo dell’«atrocissimo fait divers», per dirla à la Contini, si trovava infatti ad appena duecento metri da casa sua: e proprio in quella piazza, per ironia della sorte, fa mostra di sé il monumento bronzeo, opera non eccelsa di Francesco Barzaghi, tributatogli dalla città). Una decina d’anni dopo se ne ispirerà per descrivere il tumulto di San Martino, dell’11 novembre 1628, nei capitoli XII e XIII dei Promessi Sposi. Nella redazione intitolata Fermo e Lucia (III, 6-7) così commenta il narratore: «V’ha degli uomini onesti ai quali nelle sommosse popolari, alle affoltate, alle vociferazioni d’una moltitudine aleggiata, sono colpiti da un orrore pauroso. Non ponno sostenere la vista, la vicinanza, e vanno a rimpiattarsi, dove non ne giunga nemmeno il mormorio».

Piazza San Fedele; Francesco Barzaghi, Monumento ad Alessandro Manzoni.

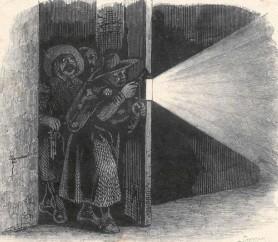

Non ci sono vignette nel Fermo e Lucia, ma questo è un autoritratto. E piuttosto spietato. A caldo, invece, così aveva descritto Manzoni a Claude Fauriel la «rivoluzione […] avvenuta»: «è stata unanime, e io oso dirla saggia e pura benché sciaguratamente macchiata da un assassinio […]. La nostra casa è proprio vicina a quella dove lui abitava, e per ore abbiamo sentito le grida di quelli che lo cercavano, il che ha tenuto mia madre e mia moglie in crudele angoscia, poiché credevano che la cosa non sarebbe finita lì. E realmente qualche intenzionato voleva approfittare di un tal momento di anarchia e prolungarlo, ma la guardia civica ha saputo fermarlo con un coraggio, una saggezza e un’efficienza che meritano ogni elogio». La freddezza di questa reazione di Manzoni, che commentando il fatto più terribile della cronaca del tempo pare preoccuparsi solo della salvaguardia di sé e dei suoi cari, ha colpito molti lettori. Fra questi Leonardo Sciascia, cui si deve la traduzione appena citata; e che stando al discepolo Nigro, nel suo mai abiurato culto per Manzoni, pure ne restò sempre turbato. Del fattaccio scrisse in due occasioni, Sciascia, nel 1974 e nel 1985: «andava alla ricerca non del colpevole di un delitto, ma delle origini di un dolore: di un’afflizione, di un rimorso», scrive Nigro. E il nodo di quel rimorso sta in una frase del XIII capitolo dei Promessi Sposi: «quella funesta docilità degli animi appassionati all’affermare appassionato dei molti», in virtù della quale Renzo – che a differenza del suo autore si trova nel bel mezzo della tempesta – si convince che davvero il Vicario di Provvisione, al secolo Ludovico Melzi d’Eril, sia il colpevole della carestia che ha portato gli animi all’esasperazione (sebbene disapprovi il tentativo della folla di linciarlo – poi sventato dalla guittesca retorica del Cancelliere Antonio Ferrer, e dal suo proverbiale juicio – e resti inorridito, in particolare, dall’apparizione demoniaca del «vecchio mal vissuto» che brandisce corda, chiodi e martello berciando «di volere attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse»).

Gonin, Il vecchio mal vissuto, cap. XIII, p. 256; Il governatore Ferrer, cap. XIII, p. 262.

La funesta docilità è figlia, si capisce, dell’orrore pauroso: il sentimento colpevole dell’uomo onesto che è corso a rimpiattarsi in un cantuccio di casa, pur di non assistere – prendendo posizione, come suo malgrado era capitato al collega Foscolo – al pasticciarsi sanguinoso, della storia, in un gliuommero atroce. Nel romanzo, come vedremo, Manzoni rovescia la sorte funesta del Prina in quella provvidenziale di Renzo; ma con questa riscrittura rovesciata della storia non pare si sciogliesse quel gomitolo di dolore che si portava dentro. Alla sua ricerca, Sciascia lesse e rilesse i testi: senza venirne a capo. Perché, secondo Nigro, non pensò di interrogare quella parte di testo che, come detto, sino a poco tempo fa è stata in sostanza censurata: le famose vignette di Gonin. E non quelle illustranti il XIII, bensì quelle del capitolo “gemello” all’altro capo del romanzo, il XXXIV (le due situazioni sono com’è noto l’una la ripresa nonché il rovescio dell’altra; a contrassegnare tale chiasmo simbolico, il dettaglio della misericordia di Renzo: il quale, a una donna affamata e rinchiusa in casa, dona i due pani che ha acquistato e porta con sé, così riparando al rimorso di non aver restituito quelli trovati in strada nel corso del tumulto precedente).

Sono passati due anni, è il 21 giugno 1630, e Renzo dopo tanto peregrinare è tornato in città, in cerca della casa di Don Ferrante dove crede sia rifugiata Lucia. Ma Milano è di nuovo il luogo dell’orrore pauroso. Come due anni prima, ben più di prima: perché in città è scoppiata la Peste. E, con essa, quella peste degli animi che è la psicosi collettiva degli Untori. Renzo è turbato dal passaggio del carro dei morti; assiste alla commovente scena della bambina morta, Cecilia, e della madre distrutta che ne affida il corpo ai monatti. Poi finalmente giunge a destinazione; ma trova chiusa la porta di Don Ferrante, abbandonata la sua casa. Mentre è interdetto sul da farsi, una donna di passaggio – una «strega» – lo addita come untore; una piccola folla lo attornia; lui si difende brandendo un «coltellaccio» ma è solo questione di tempo, prima che accada l’irreparabile. A bloccare l’impeto dei linciatori, però, il passaggio di un altro carro dei morti: a questo punto Renzo, alla maniera del Mercurio del Giambologna come si è visto, «prende la mira, spicca un salto; è su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria, e con le braccia alzate». Per ironia della sorte gli salvano la vita proprio quei letterali portatori di morte che sono i monatti: i quali lo scambiano a loro volta per un untore, ma proprio per questo volentieri lo accolgono a bordo della nave dei folli diretta al centro di quella terra desolata: il Lazzaretto.

Gonin, La madre di Cecilia, cap. XXXIV, p. 662; Renzo accusato di essere un untore, cap. XXXIV, p. 666.

La toponomastica milanese, in questo capitolo, non ha la precisione di altri passi del romanzo; appestata sembra pure la topografia in questo «labirinto onirico», come lo definì Giampaolo Dossena. Stando all’immagine stampata sulla pagina 666 della Quarantana, però, la porta di quella casa del diavolo che sta per costare la vita a Renzo, il palazzo di Don Ferrante, è affiancata da due Cariatidi e sormontata dall’ennesimo tabernacolo, ornato da un bassorilievo: il quale ironicamente raffigura la Calunnia – proprio quella che stava per uccidere Renzo – sbranata da due Leoni (sphraghìs del loro autore, Leone Leoni). Grazie alla vignetta, nella casa di Don Ferrante Nigro può così riconoscere la Casa degli Omenoni: sito caratteristico della città, risalente alla metà del Cinquecento (l’epoca del Giambologna, cioè), che Manzoni in ogni caso ben conosceva. L’edificio si trova infatti a due passi da casa sua, dietro alla Chiesa di San Fedele: proprio «i luoghi del martirio del Prina» dunque.

La casa degli Omenoni; La Calunnia sbranata dai Leoni.

Manzoni insomma, conclude Nigro, «salva il Prina in figura, attraverso Renzo». La finzione del romanzo “ripara” quella lontana morte violenta, per la quale lo scrittore provava rimorso. E che in filigrana ci sia il tumulto del 1814, dietro quello del 1630, lo dimostrerebbe proprio la vignetta di Gonin. Il ragionamento di Nigro fa combaciare a meraviglia entrambi gli “stili mentali”, in apparenza contrapposti, ai quali tanto deve: il parallelismo barocco di Manganelli – il paradigma indiziario che aveva fatto di Pinocchio un semenzaio di tracce, percorsi segreti, fughe improvvise e lampeggianti riconoscimenti (rinvio al mio Libri segreti, Le Lettere 2008) – e la riscrittura finzionale della storia, l’illuminismo parallelo di Sciascia, che gioca alle «cose incrociate» e per questa strada finisce a sua volta per interrogare la vita, prima che la letteratura, alla ricerca «di misteriose rispondenze, di sottili collegamenti» (come si legge in Nero su nero): quella che nell’Affaire Moro Sciascia definisce, anche in senso musicale, «fuga dei fatti».

Ma c’è un ultimo dettaglio che in testa continua a risuonarmi. L’ironia sopraffina di Manzoni – se risponde al vero l’interpretazione di Nigro – ripara alla morte di Prina con la salvezza di Renzo, ma se può farlo è solo perché, lui vivo, alla morte si sottrae balzando sul carro dei morti. Quel salto “manieristico”, per un’unica o rarissima volta esemplato sul palinsesto di un’immagine di repertorio, pare però echeggiarne anche un altro, letterario anziché artistico: che alla memoria di Manzoni poteva essere, dunque, ben più direttamente presente. La scena infernale della Peste di Milano nei Promessi Sposi – secondo quello che è un luogo comune della fruizione scolastica – non può non ricordare quella che simbolicamente inaugura la narrativa italiana: l’introduzione alla Prima Giornata, l’«orrido cominciamento» del Decameron. Eppure parrebbero del tutto assenti, nella fittissima rete dei rinvii letterari che (a differenza di quella così lasca e incerta, come s’è visto, dei richiami figurativi) trama il romanzo di Manzoni, echi di un testo così autorevole (ma tenuto in un certo sospetto – mi suggerisce Alessandro Bosco, che ringrazio – dalla couche romantica milanese). Non ne sono segnalati, in effetti, nel commento al romanzo realizzato da un gran lettore di Boccaccio quale è Nigro. Ma il salto di Renzo, nel XXXIV capitolo dei Promessi Sposi, non assomiglia forse a quello di Cavalcanti nella IX novella della VI giornata, appunto, del Decameron? L’episodio per la verità è ricordato nel De Pestilentia, la cronaca scritta da Giuseppe Ripamonti che figura spesso, infatti, tra le fonti di Manzoni: ma senza la definizione “plastica” e indiretta, per dirla con Levi, che tanto colpisce alla lettura del romanzo.

Anche l’episodio di Boccaccio è inscenato in città. Una Firenze la cui topografia è iscritta nel testo, stavolta, con la massima precisione: «Guido», «partito d’Orto san Michele e venutosene per lo Corso degli Adimari infino a San Giovanni», si trova in mezzo alle sepolture del cimitero, «arche grandi di marmo» – annota Boccaccio puntiglioso – «che oggi sono in Santa Reparata». Qui anche Cavalcanti, come Renzo a San Fedele, si trova circondato da una «brigata» che gli «dà briga» irridendolo per la sua miscredenza, il suo pensiero che pareva loro scandalosamente materialista («per ciò che egli alquanto tenea della oppinione degli epicuri»), ma soprattutto perché «Guido alcuna volta speculando molto astratto dagli uomini diveniva»: «Guido, tu rifiuti d’esser di nostra brigata; ma ecco, quando tu avrai trovato che Idio non sia, che avrai fatto?». Non rischia certo quanto rischierà Renzo, Cavalcanti, ma d’impaccio si trae con un gesto che assomiglia a quello del personaggio di cinque secoli dopo: «da lor veggendosi chiuso, prestamente disse: “Signori, voi mi potete dire a casa vostra ciò che vi piace”; e posta la mano sopra una di quelle arche, che grandi erano, sì come colui che leggerissimo era, prese un salto e fusi gittato dall’altra parte, e sviluppatosi da loro se n’andò». Alla fine della novella il senso del bon mot di Guido lo rivela ai membri della «brigata» il loro capo, Betto Brunelleschi: «Egli ci ha detta onestamente in poche parole la maggior villania del mondo; per ciò che, se voi riguardate bene, queste arche sono le case de’ morti, […] le quali egli dice che sono nostra casa, a dimostrarci che noi e gli altri uomini idioti e non litterati siamo, a comparazion di lui e degli altri uomini scienziati, peggio che uomini morti».

In entrambi i casi un gesto di sovrana, acrobatica leggerezza (che spingerà Italo Calvino a commentare questa novella di Boccaccio, come si ricorderà, in quella delle Lezioni americane che alla «Leggerezza» s’intitola) salva il personaggio isolato nella turba, nel tumulto dell’ignoranza e della superstizione. Ma la riscrittura di Manzoni è anche un rovesciamento. Il Cavalcanti di Boccaccio si proietta al di là della morte – non diversamente da come avevano fatto i dieci giovani dell’«allegra brigata» della cornice del testo, brigata contrapposta a quella trista e malsana di Betto Brunelleschi: sono emuli di Guido coloro che, dall’inferno della città pestilenziale, trovano rifugio nello spazio incontaminato fuori di essa – con un gesto che fa leva su un segno di morte (l’arca del cimitero) per negare la morte dello spirito, prima che quella del corpo. Viceversa il Renzo di Manzoni, per salvarsi dalla morte, si vede costretto a tuffarsi nel bel mezzo della morte – il carro dei monatti, poi il Lazzaretto –: sarà solo affrontando questo percorso all’interno del male che dal male della natura, e della storia, potrà trovare riparo. Renzo non è un intellettuale come Guido; al contrario è un perfetto rappresentante di quelle «gente meccaniche, e di piccol affare» che Manzoni elegge a protagoniste del romanzo. A salvarlo, infatti, non è il ragionamento razionale, non se la cava con una battuta elegante; deve prima mettere mano a un «coltellaccio» (attributo inimmaginabile in Cavalcanti) e il suo impaccio è evidente, poi, a bordo del carretto fantasma dei monatti. Niente ha, insomma, della sofisticata souplesse del suo avatar fiorentino; ma anche lui sa gettare il cuore – il suo corpo – oltre l’ostacolo.

Proiettando sullo schermo della storia le coordinate di quel salto così remoto, e insieme così vicino, l’ironia di Manzoni rivela il proprio fondo tragico e paradossale. Nel congegnare la sorte del suo protagonista non solo scandagliò il «guazzabuglio del cuore umano», ma di quel cuore di tenebra del «nostro bizzarro, imprevedibile vivere» – scriveva il giovane Gadda – davvero «avvertì la contaminazione grottesca». Così dipinse «la luce, la perduta luce del mondo polveroso e rivoltolato: del mondo ove sono le spade, le piume, le corse affannose: e, a tarda notte, la gioventù prorompente nei canti e nel sangue».