Silenzio, di John Cage / L’orecchio dissoluto

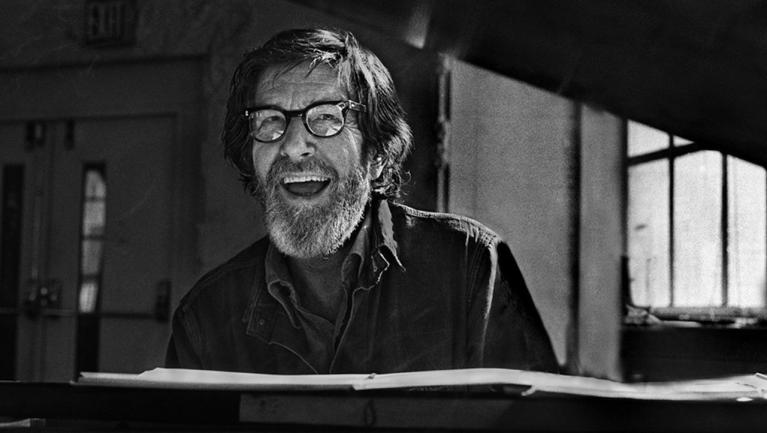

Dietro Silenzio di John Cage, di cui Il Saggiatore ha da poco pubblicato una nuova edizione (traduzione di Giancarlo Carlotti, una prefazione inedita in italiano di Kyle Gann, 318 pagine, € 42,00) non c’è, stando all’autore, una volontà di stupire, ma una pulsione poetica. Il libro fu pubblicato per la prima volta nel 1961, quando Cage aveva quarantanove anni e una fama circoscritta alla cerchia dell’avanguardia colta d’America. Raccoglie una serie di articoli, di conferenze e di saggi scritti da Cage sull’arco di un quarto di secolo, 1937-1961. In un recente articolo apparso sul New Yorker a firma Burkhard Bilger (Extreme Range – The vocal experiments of Roomful of Teeth), Brad Wells, fondatore e direttore dell’ensemble vocale Roomful of Teeth, citando il compositore olandese Louis Andriessen, sottolinea come il grande progetto della musica del Ventesimo Secolo sia consistito nel liberare gli strumenti dai suoni che erano loro prescritti. John Cage fu, di quel progetto di liberazione, uno dei più convinti sostenitori. Non solo si preoccupò di liberare gli strumenti dai suoni ch’erano loro prescritti (si pensi soltanto al pianoforte preparato di cui fu, se non proprio l’inventore, di certo il primo sperimentatore pienamente consapevole), ma ebbe l’ardire di liberare il suono tout court. Silenzio tratta di questo (nelle parole di Cage: permettere ai suoni di essere sé stessi), ma tratta anche dell’urgenza di liberare la coscienza. Se il libro fece epoca diventando la bibbia della controcultura degli anni ’60 fu proprio in virtù di una forza eversiva che abbracciava l’esperienza umana nel suo insieme, non solo le questioni di natura musicale (armonia sì, armonia no). Nella liberazione degli strumenti e del suono Cage proiettava implicitamente la liberazione della coscienza umana. Silenzio si pose come il vademecum di un nuovo umanesimo: contro la frammentazione del sapere, per una convivenza fra discipline diverse – la musica e la danza, il teatro e la poesia, l’architettura e l’arte figurativa – fra scienza e spiritualità, fra filosofia e umorismo, fra suono/rumore e silenzio.

La necessità di sovvertire i valori in Silenzio è radicale e si esprime nei modi più diversi. Cage dà libero sfogo a questa sua “pulsione poetica” anche a rischio di inficiarne a tratti la portata eversiva. In alcuni frangenti, laddove ad esempio il performer prevarica il pensatore, Cage pare compiacersi nel gusto della provocazione piuttosto che perseguire l’ammutinamento al netto dell’happening (e certo, si dirà, l’happening era parte integrante dell’ammutinamento). Succede ad esempio nella terza conferenza del ciclo Composizione come processo (1958), dove Cage rifila all’uditorio un’interminabile e narcotizzante serie di domande in preda a una logorrea del paradosso che finisce con l’assolvere la mera funzione di dare sui nervi ai convenuti (e di riflesso al lettore), confidando però, a immagine di un maestro zen, che l’assillo avrà infine la meglio sul discepolo:

Stiamo andando da qualche parte con queste domande?

E dove andiamo?

Questa è la ventottesima domanda?

Ci sono domande importanti?

“In che modo bisogna procedere con cautela in termini dualistici?”

Mi restano altre domande?

E adesso non ne ho più nessuna?

Fino a sconfinare nel girone incandescente dei Marzullo:

È vero che non esistono domande veramente importanti?

Dov’è il “dovrei”, quando dicono che dovrei avere qualcosa da dire?

Di fronte a domande del genere verrebbe da alzarsi in piedi e rispondere come suggeriva di fare lo stesso Cage nella Conferenza su niente (1959):

Ottima domanda. Non vorrei rovinarla con una risposta.

Accanto alle questioni più schiettamente tecnico/musicali, in Cage è incessante, fra le altre, anche la riflessione sull’originalità. Nell’articolo Storia della musica sperimentale negli Stati Uniti, commissionato da Wolfgang Steinecke, direttore degli Internationale Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt e pubblicato nel 1959, Cage scrive che la storia è la vicenda delle azioni originali. Poco oltre ricorda come il compositore Virgil Thompson fosse stato fischiato a New York durante una conferenza in cui sosteneva la necessità di essere originali. Cage si chiede: perché la gente è contraria all’originalità? Le risposte che si dà non sono granché soddisfacenti, e attestano anzitutto della necessità di rompere con il conformismo nell’allora nascente società di massa. Combattiamo il desiderio di essere come tutti. Alcuni temono la perdita dello status quo, dice ad esempio Cage, suggerendo una possibile sinonimia fra originalità e rivoluzione. È più probabile che la gente, di massima, non avverta la necessità di essere originale, come parrebbero attestare secoli e secoli di pratiche e di tradizioni musicali nel mondo intero, tradizioni in cui il principio di originalità risulta non soltanto irrilevante e in molti casi del tutto assente, ma quasi antitetico e inconciliabile con l’idea di una trasmissione del sapere che sia davvero comune e condivisa. La sensazione è che Cage, quando propugna la necessità di essere originali ad ogni costo, si stia rivolgendo a un’élite cui lui stesso sente di appartenere, non certo alla gente. La tentazione dell’originalità non è forse già espressione di una volontà che intende determinare il mondo? Vien da chiedersi, pensando in particolare all’uso che Cage fece degli I Ching in Music of Changes (1951), con l’intenzione di generare casualmente dei numeri che definissero valore, dinamica e altre caratteristiche delle note, come andrebbe risolta quella che appare come una contraddizione: l’originalità del singolo individuo e l’esercizio della divinazione a fini artistici. O determino la storia con la mia originalità (come sostiene Cage), o altrimenti tanto vale affidarsi al caso (come Cage in effetti fece in alcune composizioni). L’arte è l’imitazione della natura nel suo modo di operare, scrisse due anni dopo in Su Robert Rauschenberg, artista, e sulla sua opera (1961). Se la natura impone già le sue regole, perché mai imporne di nuove, se l’obiettivo è quello di deregolamentare la mente? E quindi, che fare? Originalità o imitazione?

Michel Onfray, riferendosi in particolare a Platone e alla sua dottrina delle idee, ha scritto che il concetto ha ucciso la vita. Una nozione (o un concetto, non se ne esce) che trova piena corrispondenza in una frase che John Cage scrisse per la celebre Conferenza su qualcosa pubblicata nel 1959: se prima di vivere attraversi una parola allora c’è un inganno. O anche quest’altra, ch’era parte della Conferenza su niente, sempre del ’59: cominciai a capire che la separazione di mente e orecchio aveva rovinato i suoni, che era necessaria una tabula rasa. In coincidenza dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Cage decise di concentrare il suo lavoro di compositore o, come avrebbe forse preferito lui, di organizzatore di suoni, su quelli che definì dei suoni sommessi. Scrisse: mi sembrava che nella società non ci fosse verità o bene. Invece i suoni sommessi erano come la solitudine, o l’amore o l’amicizia. Valori perenni, pensavo, o per lo meno indipendenti da Vita, Tempo e Coca-Cola. Dai suoni sommessi al silenzio di 4’33’’ il passo fu breve. E dentro quel tacet, colpo di scena, è forse opportuno metterci a marinare anche dei funghi.

John Cage aveva la passione dei funghi. Amava studiarli, cercarli, raccoglierli, cucinarli e mangiarli (capitò pure che ne restasse intossicato, ma questa è un’altra storia). Co-fondò la New York Mycological Society e, quanto meno in Italia, la sua figura è sovente accostata alla sua curiosa e quasi surreale partecipazione al Lascia e Raddoppia di Mike Bongiorno sul finire degli anni ’50 in qualità di esperto di funghi (rispose correttamente al domandone finale, per la cronaca, portandosi in patria dei quattrini che gli tornarono parecchio utili). Ogni tanto ne scriveva pure, di funghi. come nella gustosissima conversazione immaginaria con Erik Satie (1958):

Qualche giorno fa ha piovuto. Dovrei essere fuori a raccogliere funghi. E invece eccomi qui, dato che mi tocca scrivere di Satie. L’ho promesso in un momento di confusione. Adesso sono assillato da questa scadenza. Santo cielo, ma perché la gente non si legge i libri su di lui e non suona la sua musica pubblicata? Così potrei andare per boschi a passare il tempo in maniera più proficua.

(Nota: Silenzio va letto, non fosse che per la scrittura di Cage. Lo stile personale della prosa di Cage era tonificante, seducente, totale, ha scritto il compositore americano John Adams).

Oppure nell’articolo dedicato ad Edgar Varèse e pubblicato sulla rivista svedese Nutida Musik nel 1958, dove Cage ricorda una passeggiata nei boschi in cui si trovò a riflettere sul rapporto indiano fra vita e stagioni.

La primavera è la Creazione. L’estate è la Conservazione. L’autunno è la Distruzione. L’inverno è la Quiete. I funghi crescono con maggior vigore in autunno, nel periodo della distruzione, e quasi tutti servono a facilitare il degrado finale del materiale in via di putrefazione. In pratica, come mi è capitato di leggere non so dove, il mondo sarebbe un indistinto ammasso di vecchio pattume se non fosse per i funghi e per la loro capacità di eliminarlo.

Leggendo questo passo ho subito pensato che fosse la chiave del libro, quanto meno sul piano simbolico o metaforico. La funzione dei funghi è quella di eliminare il pattume. Fortissima la tentazione di sovrapporre il John Cage compositore al fungo nella sua opera di epurazione dagli scarti prodotti dal pianeta (per una lettura ecologica di John Cage). È davvero poco probabile che a un Māori, a un pigmeo dell’Africa equatoriale, a un indiano Lakota o Seminole sia mai saltato in mente di sabotare la propria tradizione musicale o la propria cultura come è saltato in testa di fare, fra i tanti, a Cage. Un uomo buono, solare, spassoso, colto e raffinato, come ci viene sempre presentato da chi l’ha conosciuto. Perché minare le fondamenta della propria cultura se non per depurarla dal materiale in via di decomposizione? Contro il conformismo, ma anche contro l’assolutismo musicale europeo. Anche solo per l’assonanza, vale forse la pena ricordare che per orecchio assoluto, in musica, s’intende la capacità di identificare le note senza l’ausilio di uno strumento di riferimento (un diapason, ad esempio). Una dote rara, ma niente di paragonabile alla facoltà di cui si fece promotore Cage: coltivare un orecchio che privilegiasse la dissoluzione, oltre che la dissolutezza. Un orecchio dissoluto. Mentre in passato si litigava su dissonanza e consonanza, nell’immediato futuro si litigherà su rumore e i cosiddetti suoni musicali, scrive Cage. E anche: Le dissonanze e i rumori sono sempre i benvenuti in questa musica nuova, ma lo è anche l’accordo di settimana dominante, nel caso che decida di fare la sua comparsa.

Ma soprattutto:

Non interessa l’armonia generalmente intesa, in cui la qualità dell’armonia risulta dalla fusione di elementi diversi. Qui c’interessa la coesistenza dei dissimili, e i nuclei in cui avviene la fusione sono plurimi: le orecchie degli ascoltatori ovunque si trovino. Questa disarmonia è soltanto un’armonia a cui non siamo abituati.

Il pensiero musicale di John Cage e la sua ricerca spirituale sono anche fatalmente figli delle atrocità del Novecento e di Hiroshima: i suoni sommessi su cui lavorò durante la Seconda Guerra Mondiale e il silenzio di 4’33’’ che ne scaturì a inizio anni ‘50. L’idea di un azzeramento della coscienza (vuoto e silenzio) offrì alla sua generazione l’opportunità di prepararsi all’annientamento abbracciando con apparente serenità un’esistenza sprovvista di senso. Non voglio che incolpino lo zen per quanto faccio, scrisse anche Cage. Certo che no. Le colpe, se di colpe si può parlare, vanno cercate altrove, ma è pur vero che il buddismo zen offrì a lui e a tanti come lui un valido strumento di rimozione del concettualismo di stampo europeo. Negli stessi anni in cui John Cage elaborava la sua teoria dei suoni e del silenzio, in Occidente si diffondevano i testi di Joseph Campbell (fu lui a iniziare Cage allo zen), così come quelli di Alan Watts (The way of zen è del ’57), mentre Daisetsu Teitarō Suzuki fin dal 1950 aveva presentato il buddismo nelle università americane. Nel 1953, nel pubblicare i suoi Nove racconti, J.D. Salinger appose in epigrafe l’arcinoto koan zen che recita: A battere le mani, sappiamo il suono delle due mani insieme. Ma qual è il suono di una sola mano? Sappiamo anche quanto, dello starsene in disparte e in silenzio, da un certo punto in poi Salinger avrebbe fatto una vera e propria ragione di inesistenza artistica. Poi vennero Allen Ginsberg, Jack Kerouac e molti altri, quelli che lo stesso Salinger definì giovani barbuti, orgogliosi, illetterati, cultori del folk-song che non sanno suonare la chitarra, sicari dello Zen. Di fronte a quello che parve un punto di non ritorno ci fu insomma chi scelse, teorizzandole oppure vivendole, l’astensione e la quiete.

La massima responsabilità dell’artista è nascondere la bellezza, scrisse da par suo Reginald Horace Blyth in Haiku, citato da Cage.

Non so se Silenzio di John Cage sia di considerare, come suggerisce Gann nella prefazione al volume appena ristampato, il libro più autorevole mai scritto da un compositore americano. È però indubbio che sia un testo imprescindibile per chiunque abbia a cuore la comprensione del paesaggio sonoro in cui viviamo. Per quanto le composizioni di Cage restino appannaggio di pochi, il suo pensiero si riflette non soltanto in molta musica di oggi, ma nel mondo dell’arte nel suo complesso. Per come ha saputo prevederla e prefigurarla con decenni di anticipo, va certamente considerato uno dei padri della contemporaneità. Anche in termini di nevrosi e di ossessione per l’originalità. 4’33’’, per quanto ne dicesse Cage e per quanto unanimemente considerato un manifesto di astensione creativa volontaria, può anche suscitare nell’osservatore un effetto diametralmente opposto, quello cioè di un curioso episodio di tirannia musicale. Tenere in scacco un’intera sala da concerto sull’arco di 4 minuti e 33 secondi non offrendo altro che del silenzio o del rumore involontario di fondo, significa fare del pubblico un veicolo delle proprie idee e poco più. Che quel brano sia da considerare un brano musicale o una performance è questione tutto sommato secondaria. Si tratta piuttosto di capire se quel gesto artistico coincida davvero con l’azzeramento dell’ego così come ci è sempre stato fatto credere, e se quel gesto estremo sia davvero sostenibile da altri che non il suo artefice. Detto questo, a John Cage va certamente riconosciuto di aver osato l’indicibile e l’inaudito insieme. Di aver dimostrato che l’arte è anzitutto un esercizio ludico, e che non esistono o non dovrebbero esistere regole fisse. Che poi ne abbia imposte a sua volta, è l’altra faccia della medaglia: curiosamente cage, in inglese, sta pur sempre per gabbia. Chiunque è stato bambino non può non provare delizia nel vedere quest’uomo pasticciare con gli elementi primi della materia come uno scienziato pazzo – il Dr. Jekyll o il Dr. Frankestein di turno – con l’intenzione di plasmare una nuova creatura o un mondo nuovo. Di uomini che osino imprese titaniche e forse impossibili c’è sempre un gran bisogno. Anche a rischio di infastidire qualcuno (pur non arrecando danno ad alcuno). Anche se dietro l’impresa, come teneva a sottolineare Cage, potrebbe anche non esserci nulla: I have nothing to say, and I’m saying it. Non ho nulla da dire, e lo sto dicendo.