Tre libri sui ghiacci / Polar Body Apocalypse

Per alcune culture native del Grande Nord americano i sogni ricorrenti hanno a che fare con il luogo della propria morte. Una roccia prominente, una sorgente, un angolo di foresta: non li hai mai visti prima, poi, all’improvviso, quello spazio ignoto comincia a sembrarti famigliare, c’è qualcosa di intimo, ecco sì, adesso lo riconosci, e proprio in quel momento muori. Da quando l’ho appreso so che il luogo della mia morte sarà una proda artica, sabbiosa, lambita da acque increspate dal vento, l’erbacotone che ondeggia, non c’è nessuno lì con me, non c’è quasi niente se non i colori desaturati della terra, del mare, e il rumore del vento nell’abisso di un mondo senza Dio. Se dovessi ammalarmi vedo quel luogo come la migliore eutanasia. Se dovessi salire verso l’Artico per scrivere un libro o anche solo per andare a vedere, so che sarebbe un viaggio di sola andata, riconoscerei quella spiaggia che ho sognato così tante volte, e morirei. Così non ci vado per il momento e, come è accaduto e accade a milioni di altre persone, mi lascio violare dalla febbre del ghiaccio in modi più domestici e metonimici, come una camminata sotto i seracchi della Tribolazione a Valnontey, o contemplando i movimenti della banchisa nel mio terzo gin tonic.

La sensazione è che la vita mi abbia tenuto lontano da the real thing. Tra il 1999 e il 2000 ho vissuto a Parigi, un anno artico, almeno nel mio immaginario. Vivevo vicino alla Santé e ogni settimana andavo a trovare Émeric Fisset alla minuscola libreria Transboréal al 23 di rue Berthollet. Émeric mi parlò per la prima volta di Octave Pavy, il medico francese della spedizione Greely nell’Artico americano, morto a Ellesmere a 39 anni nel 1884. Fisset era il prototipo estetico dell’esploratore polare, le mappe annotate su cui mi mostrava le sue traversate canadesi a piedi o in kayak lievitavano nella mia testa come geografie ultraterrene, i libri sugli scaffali di quel bivacco metropolitano che era la libreria erano un mondo in formazione. In quegli stessi giorni seguivo anche un altro sogno, o una variante dello stesso. Jean Malaurie mi aveva ammesso a frequentare il suo seminario all'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il Centre d’Études Arctiques era un mito e io già mi vedevo marciare al Polo con anorak e stivali in pelli di foca. L’aula era minuscola, eravamo in cinque o sei al massimo. Ero tesissimo, al colmo dell’emozione, di lì a poco avrei conosciuto il grande esploratore polare… Aspettammo due ore. Lui non arrivò mai. La delusione fu così cocente che non misi più piede all’École e, come la volpe e l’uva, mi accontentai di andare al Polo sulla carta, raccogliendo tra librerie e bancarelle quello che poi è diventato il nocciolo del mio piccolo “fondo artico”. Molti anni dopo ad Aberdeen ecco che il sogno ritorna: Tim Ingold mi porta nelle sale del North Seminar, le mappe, i progetti di ricerca, gli scaffali pieni di libri inimmaginabili, ma anche quella volta non accade nulla, non ho dato seguito allo slancio, non ho colto l’occasione per far virare la mia vita e la mia carriera oltre il Circolo Polare. Aspetto di andarci a morire, insomma. Nel frattempo leggo.

È maggio, fa già caldo nel mio bivacco da svernamento modenese, un vecchio solaio usato per stendere i panni e adesso il mio studio, pieno di mappe dell’Islanda, dell’Alaska, della Russia artica, della Nuova Zembla, con manufatti inuit, coltelli lapponi, ossa di animali del Pleistocene, un blocco di Labradorite, e molti volumi che in Italia non si trovano. Oggi altri due, arrivati dall’editore Neri Pozza, freschi di stampa: Una sfida impossibile. L’Antartide in solitaria di Colin O’Brady e Di pietra e d’osso di Bérengère Cournut. Il primo è l’autoracconto di un giovane americano, alpinista, che decide di attraversare a piedi l’Antartide trainando una slitta. Il secondo è una fiction in prima persona che narra la storia di una ragazza inuk. Due epiche “per tutti” accomunate dai ghiacci artici, dall’io narrante, da una lunga attraversata al limite delle umane possibilità. Nonostante le macedonie librarie siano il nuovo stile di recensione, per me non ci sono elementi sufficienti per parlare in tandem dei due libri, usciti sì per lo stesso editore, nello stesso trimestre, a “tema ghiaccio”, ma troppo divergenti per fare acrobazie critiche senza rischiare il ridicolo.

Poi comincio a leggere e capisco che il sogno artico, vissuto in maniera completamente diversa da O’Brady e Cournut, il primo arrivando a scolpire il suo nome nella storia delle esplorazioni polari, la seconda trasformando in romanzo una passione tutta cartacea assecondata nel fondo polare Jean Malaurie e nel fondo d’archivio Paul-Émile Victor, il sogno artico, dicevo, che abita entrambi, trova nel corpo il catalizzatore narrativo. Chi ha letto testi di svernamenti e di esplorazioni polari sa che la dimensione corporea, fisiologica, la descrizione delle patologie da clima e privazioni sono meticolose, autoptiche, ossessive. Fame, lividi, cancrena, scorbuto, lembi di pelle che si staccano, dita da amputare, cadaveri che tornano dal ghiaccio, carne umana masticata per sopravvivere. La fragilità fisica, l’effimero materializzato, sono sempre lì, come un paesaggio bianco scritto da passi barcollanti. Ma in O’Brady e Cournut c’è anche qualcosa di diverso, credo di nuovo.

Star del calcio, nuotatore pluripremiato da ragazzo, laureato a Yale, alpinista, triatleta, campione di gare di endurance, l’uomo più veloce al mondo a completare l’Explorers Grand Slam e il Three Pole Challenge, Colin O’Brady, nell’inverno 2018, senza supporto, ha completato in appena 54 giorni per un totale di 932 miglia una traversata in solitaria dell’Antartide. Il resoconto di questa impresa storica è un libro che si legge come in un’unica grande boccata d’aria gelida, in bilico tra il thriller sportivo e il manuale motivazionale. Ma quello che personalmente mi ha colpito è che il vero polo, più o meno sommerso, dell’intera narrazione è il corpo dell’atleta, un paesaggio alieno che si estende ovunque simile a un deserto monocromo, un whiteout di cellule muscolari e neuroni e globuli rossi e catene proteiche che assorbono ghiaccio, tenda, vento, slitta, cinghie, chilometri, cibo: «Le mie braccia oscillavano come al solito. Le mie mani stringevano i bastoncini come al solito. Ma la novità era che sentivo di poter vedere oltre quelle semplici funzioni, fino all’interno dei muscoli e dei tendini. Dalle braccia, quell’ondata di consapevolezza saliva lungo le spalle, poi lungo i muscoli del collo e la nuca, e giù per la schiena. Ogni punto fisico raggiunto dall’ondata era indebolito, lo sapevo, ma era quasi come se quella consapevolezza si stesse trasformando in energia, come se conoscere ciò che avevo dentro fosse il punto di origine della mia forza» (p. 268). In questa frase, che potrebbe ricordare un mistico del Cinquecento, il corpo in movimento voluttuoso è l’excessus mentis accecante, quello che abbaglia e dissolve tutto il resto là fuori come se fosse schiuma marina. Ciò di cui si avverte di più la mancanza in questo libro di quasi trecento pagine, infatti, è proprio l’Antartide, il corpo terrestre, il paesaggio visivo e visionario, che sarà più facile ritrovare nel Gordon Pym di Poe, in Alle montagne della follia di Lovecraft, in La sfinge dei ghiacci di Verne, tutti esploratori cartacei che al Polo Sud non sono mai stati, ma che lo hanno visto davvero con gli occhi della mente.

Giornalista indipendente, editoriale, già segretaria del traduttore Pierre Leyris, autrice di romanzi e di poesia dal 2008, Bérengère Cournut incontra la narrativa d’ispirazione antropologica nel 2016 con Née contente à Oraibi (edizioni Le Tripode), un romanzo di formazione dedicato alla cultura Hopi del Grande Ovest americano. Dagli Hopi passa poi agli Inuit nel 2019 con De pierre et d’os (sempre edizioni Le Tripode): un’adolescente esce di notte dall’iglù, la banchisa si spezza e lei viene separata dalla famiglia, le restano un amuleto, una pelle d’orso, un arpione spezzato. Comincia così una storia di viaggio e resistenza nei vasti paesaggi artici, narrata in prima persona come una cronaca-diario, tra azione e introspezione, tra onirico e pittoresco. Chi abbia letto Life Among the Qallunaat (Hurtig Publishers, 1978) di Minnie Aodla Freeman, il resoconto in prima persona di una vera giovane donna inuk di James Bay, costretta a vivere tra i bianchi di Ottawa, si rende subito conto che la Uqsuralik del romanzo di Cournut è l’incarnazione narrativa della fascinazione che ogni occidentale bianco e lettore curioso prova per l’altrove etnico. L’autrice presta sguardi, emozioni e parole al personaggio, che funziona bene nella descrizione asciutta, nell’accumulo sequenziale dei puri fatti, meno bene invece nel tratteggio psicologico, che ha sfumature, stilemi, priorità percettive ed emotive che sono tutte troppo occidentali.

Ma anche qui estraggo una frase che ha portata metonimica. Uqsuralik sogna le acque di un lago e nel lago c’è un orso enorme che la attacca: «Non resta che lasciarsi divorare. In ogni caso il mio terrore è tale che sono completamente paralizzata. Sento le ossa e i tendini scrocchiare sotto i suoi denti, il sangue sprizzare sulla sua lingua carnosa. La mia gabbia toracica si appiattisce, alla fine è compressa dalla sua gola. Soffoco, vedo rosso, nero, bianco. Tutto si spegne, intorno a me regna un confortevole calore, mi cullano lontani borborigmi… Non so per quanto rimango così, sballottata dentro un intestino» (p. 127). Se in O’Brady c’era il sapore dei mistici, qui siamo in zona sciamani, il corpo viene smontato e rimontato attraverso il passaggio in un altro corpo, quello di un animale iniziatico divoratore, il sogno è il paesaggio del viaggio animico, la nuova forza nasce dallo smembramento e dalla rinascita interiore.

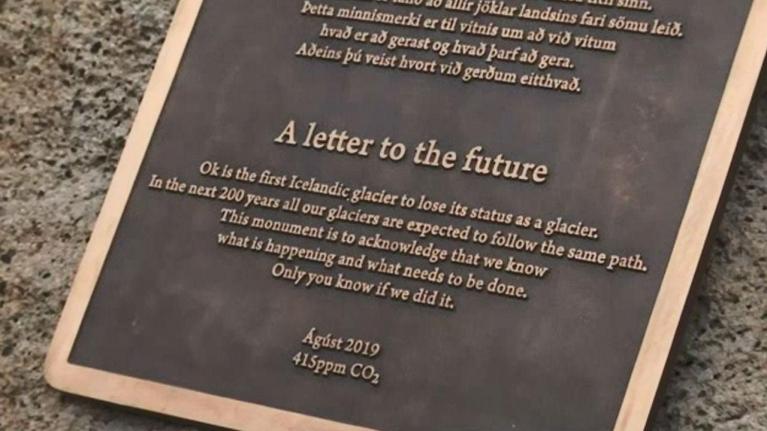

Concludo allora con due ghiacciai che possono rappresentare in modo metaforico-metonimico questi due libri polari. Il primo è l’enorme ghiacciaio di Thawaites in Antartide, un vero spettro dell’Antropocene, la promessa di una catastrofe ambientale perché, se dovesse sciogliersi, il livello dei mari si innalzerebbe ovunque di mezzo metro. Il secondo è l’Okjökull, il ghiacciaio fantasma di cui nel 2019 si è celebrato il “funerale” in Islanda. Da un lato un’enorme massa di materia che sta entrando nella climate fiction e nei romanzi di genere, dall’altro una massa mancante che per essere de-estinta aveva bisogno di un’operazione poetico-letteraria, riassumibile nella placca commemorativa scritta da Andri Snaer Magnason. Di fronte al carico complesso del troppo pieno e del troppo vuoto, nella dialettica accecante tra wilderness e inner space, l’apocalisse antropocenica sembra annidarsi nel corpo, come se l’ultima frontiera delle esplorazioni geografiche e delle esplorazioni psicanalitiche fosse collassata vertiginosamente in una libbra di carne. Una resa cognitiva, in qualche modo. Un primo modo per reagire, forse.