Danilo Dolci per esteso

Nei ricordi che sono stati scritti in questo periodo su Goffredo Fofi, è uscito spesso il nome di Danilo Dolci. Si accenna al fatto che si conobbero e si frequentarono, anzi, che un Fofi giovanissimo si recò in Sicilia a lavorare qualche mese proprio in una delle scuole organizzate da Dolci. Ma mentre si parla di Fofi, si dimentica forse di ricordare chi era Danilo Dolci.

Oggi Dolci è un autore più noto che studiato, anzi, la sua opera sembra relegata nell’oblio. Sappiamo, qualcuno sa, che fu un paladino degli svantaggiati, i perseguitati, gli oppressi, gli esclusi. Sappiamo, qualcuno sa, che Danilo Dolci fu un educatore e pensatore della pace e della non-violenza; che fu sociologo, scrittore e poeta, fu filosofo, pedagogo, attivista non violento, persino missionario, e santo laico, detto anche il «Gandhi della Sicilia», «San Francesco senza aureola», se non «poeta e sociologo comunista». Danilo Dolci fu in breve un organizzatore e sognatore italiano, nato a Sesana presso Trieste nel 1924 e morto a Trappeto presso Palermo nel 1997.

Dolci e la Televisione della Svizzera Italiana

Possiamo leggere i suoi molti libri, dedicati agli interessi soprannominati, e capire il suo pensiero. Ma se possiamo vederlo in volto e ascoltarlo parlare, spiegare di persona le sue idee e illustrare le sue iniziative, dobbiamo ringraziare soprattutto la radio e televisione svizzera. E ancor prima però, un giovanissimo Gianni Vattimo che lo intervistò nel gennaio del 1956 nel programma televisivo «Orizzonte», diretto da Furio Colombo, a Milano e a Torino. Inutile dire che la trasmissione venne chiusa. Inutile anche dire che lo spirito era pienamente democristiano e, a vederlo con gli occhi di poi, prototelemeloniano (quante trasmissioni intelligenti sono state chiuse in questi mesi dal governo Meloni…).

Alcuni servizi della RAI non facevano che illustrare qualche dettaglio della situazione nella provincia di Palermo, identificata quasi all’unanimità, dalla «Stampa del Nord», come il «Triangolo della violenza» o della «morte» a causa dei problemi della mafia e del banditismo, mentre una celebre inchiesta parlamentare ne parlava come dell’area «più povera di Italia». Dal primo sciopero della fame, nell’ottobre del 1952, in seguito al decesso di un neonato nelle braccia della madre, anche lei in fin di vita, e per tutte le successive iniziative di Dolci, la Rai italiana dedicava solo qualche minuto nel notiziario quotidiano, mentre in Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, Svezia, Canada, USA e altri paesi, se ne parlava già come di un nuovo esempio di attivismo politico.

Alcuni giornalisti della Televisione della Svizzera Italiana lo intervistarono senza conseguenze punitive in radio e in televisione, rispettivamente nel 1976 e nel 1977. Danilo Dolci era già diventato un personaggio celebre (di nome e di fatto: la sua figura era imponente; il suo pacifismo non era proprio gandhismo; qualcuno lo dipinge pure come autoritario); un personaggio riconosciuto nel mondo tanto da aver ricevuto il Premio Lenin per la pace, conferitogli dall’Unione Sovietica, nel 1957, e il Premio Sonnig (un riconoscimento danese per personaggi distintisi per i loro contributi alla cultura europea) nel 1971. Le sue iniziative erano apprezzate dalle istituzioni molto più all’estero che in Italia, dove era guardato da molti, da sinistra e da destra, con sospetto: addirittura il Cardinal Ruffini dell’Arcidiocesi di Palermo, impegnato in una fiera campagna anticomunista (anche se Dolci non era politicamente un comunista), ebbe a dichiarare in una pubblica omelia del 1964 che i tre fattori più dannosi per la Sicilia erano «il gran parlar di Mafia, il Gattopardo, e Danilo Dolci».

Il Dolci di Fiscarelli

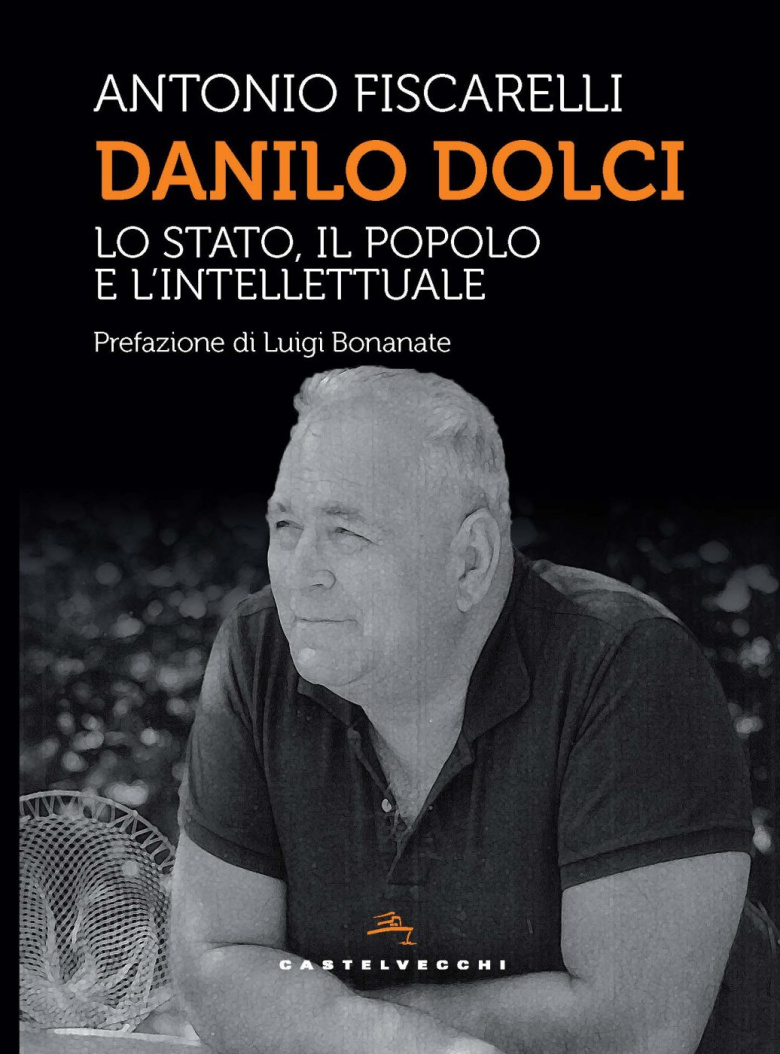

Se torniamo a parlare oggi di Dolci è per uno straordinario nuovo libro dedicato a Danilo Dolci e alla sua opera, all’interno della politica civile, sociale e culturale dell’Italia del Novecento, da parte del ricercatore italiano Antonio Fiscarelli (Danilo Dolci. Lo stato, il popolo e l’intellettuale, prefazione di Luigi Bonanate, Roma, Castelvecchi, 2025, pp.348). Un primo aspetto da tener presente è che questo libro vede la luce, in italiano, dopo circa sette anni dal suo lavoro di ricerca per l’università francese, molto più voluminoso. La versione italiana è più essenziale e corre subito al punto. Vi si ricostruisce la parabola sociale e intellettuale di un personaggio eclettico nel panorama politico e culturale dell’avvio e dello sviluppo della Prima Repubblica nella più ampia cornice internazionale (gli anni del miracolo economico, della guerra fredda, del ´68, gli anni delle stragi di stato e gli anni di piombo, gli anni della trattativa stato-mafia).

La tesi storica di Fiscarelli afferma che Danilo Dolci ha capeggiato un processo rivoluzionario non violento in una delle zone più violente d’Europa: ha praticato egli stesso lo sciopero della fame e soprattutto ha valorizzato una forma di protesta che stavano cercando di realizzare i disoccupati di Partinico con i loro referenti della Camera del Lavoro e dei sindacati, lo «sciopero dello zelo» o «alla rovescia». Esso implicava l’intervento su una mulattiera essenziale per le vie di comunicazione che l’amministrazione locale non si decideva a riqualificare. Una modalità di agire nella fame, nella disperazione per cui i disoccupati, non potendosi astenere dal lavoro come succede nello sciopero dei lavoratori, lavorano gratuitamente e senza padrone, in attività utili alla comunità, come ricostruire una strada.

Lo sciopero alla rovescia

La Sicilia, storie di miseria e disoccupazione, sappiamo; e allora, «se l’operaio, quando vuol far sentire le sue ragioni, sciopera, il disoccupato che cosa fa? Il disoccupato... lavora». Questa esperienza si ebbe alla ‘Trazzera Vecchia’ di Partinico nel 1956, quando duecento disoccupati col badile in spalla partirono con l’intenzione di rimetterla in sesto. Ma la ristrutturazione di quella strada abbandonata a causa dell’incuria istituzionale venne interpretata come un crimine. Prontamente intervenne la polizia a sospendere i lavori. Gli scioperanti dello zelo vengono dispersi. Dolci e un’altra decina di attivisti, qualche esponente della Camera del Lavoro e qualche sindacalista vengono arrestati, denunciati per «occupazione di suolo pubblico» e «incitamento» e processati dal Tribunale di Palermo. Trattati insomma come banditi. Banditi che oggettivamente c’erano anche, disperati senz’arte né parte e soprattutto senza lavoro, nella Sicilia degli anni ‘50. Non a caso, qualche mese prima, era uscito il primo celebre libro di Danilo Dolci, Banditi a Partinico, che offriva al grande pubblico una nuova rappresentazione del banditismo siciliano, che andava da un lato a smascherare l’operato delle forze dell’ordine, a fare i conti in tasca allo Stato, dall’altro a contrastare un certo «mito» del bandito che condizionava tanto il giornalismo e la letteratura romanzesca, quanto una certa sociologia ancora sprovvista di strumenti per comprendere storicamente la figura del bandito in una Terra come la Sicilia. Un altro aspetto notevole del libro di Fiscarelli è il confronto sul tema del banditismo – che egli articola, con una certa cura del dettaglio – fra Danilo Dolci e lo storico inglese Eric Hobsbawn.

Danilo Dolci in Sicilia

Già, la Sicilia, anzi la Sicilia occidentale, terra di mafia e di banditi, Partinico, Trappeto, Montelepre (paese natale del bandito Giuliano)… Perché la Sicilia, quella Sicilia? Il padre di Danilo Dolci, ferroviere, era stato mandato una volta, tra i tanti trasferimenti, proprio in Sicilia, alla stazione di Trappeto: Danilo andò a trovarlo da ragazzino e lì «si fece degli amici» tra i pescatori e i contadini. In seguito, dopo aver studiato architettura e dopo aver sperimentato senza rimanerne soddisfatto la comunità cattolica di Nomadelfia di don Zeno Saltini, Danilo Dolci tornò in quei luoghi, tra i contadini e i pescatori, e lì rimase, per costruire qualcosa che non fosse una comunità chiusa come quella di don Zeno bensì una comunità aperta a tutti gli abitanti di quelle zone, allora poverissimi, sfruttati, denutriti. E l’inizio dell’attività sociale di Dolci che ebbe luogo proprio sul letto di quel bambino morto per denutrizione (ottobre 1952): sullo stesso materasso Danilo Dolci iniziò il suo primo sciopero della fame per richiamare l'attenzione delle autorità sui problemi di quelle zone.

La marcia della pace e il terremoto

Nel 1967 Dolci, si mobilitò per l’organizzazione di una «marcia della pace» (quando nessuno ancora ne parlava) attraverso la Valle del Belice, preceduta da centinaia di assemblee popolari, che doveva servire a indirizzare le scelte politiche regionali e nazionali alla soddisfazione dei problemi delle persone: fame, carenza di scuole, di assistenza sanitaria, di acqua... E poi, nel 1968, lo sconquasso del terremoto e, per Danilo Dolci, l'esigenza ancora più forte di «entrare tra la gente e partecipare con loro ricominciando da capo, coi contadini, i pescatori, i banditi».

La non-violenza e la maieutica

Dolci considerava infatti anche banditi e mafiosi vittime della violenza e proponeva, per contrastarla, la pratica della non violenza ispirata a Gandhi e a Aldo Capitini, benché non condivisa da alcune componenti politiche italiane che la consideravano sterile e inefficace. Da aggiungere che Danilo Dolci considerava violenti anche la maggior parte dei docenti della scuola dell’epoca, che accusava di «avere la pistola puntata sulla testa dei ragazzi». La scuola ideale di Dolci – un tentativo della quale condusse alla fondazione del Centro Educativo di Mirto, località poco fuori del comune di Partinico – doveva partire dalla naturale curiosità dei bambini, invitati a esprimere i loro desideri, che sarebbero stati coordinati poi dagli educatori. Alle culture del dominio e della violenza Dolci contrapponeva insomma una cultura della pace basata sui principi della maieutica, per far nascere idee e proposte interrogando i diretti interessati e soprattutto lavorando con loro, tutti insieme: insieme, come sottolineava Gianni Rodari, amico fraterno di Danilo Dolci. Fiscarelli dedica a questo nucleo problematico molte pagine critiche e significative, nella seconda parte del suo libro, per evidenziare in che modo la pianificazione pedagogica, in Dolci, è una cosa sola con la pianificazione rivoluzionaria, e come premessa alla ricostruzione dialettica del sua visione filosofica della maturità.

Pratiche e teorie

In effetti, la struttura del libro di Fiscarelli, serve a illustrare non solo le pratiche di Dolci ma anche la parabola del suo pensiero, la quale va da una visione sociologica a una filosofica della società, con particolare riguardo al rapporto fra politica e pedagogia, l’aspetto oggi maggiormente trascurato. In due parole, per Dolci (come anche per il suo primo «compagno di strada», Capitini), nessuna rivoluzione è possibile senza una particolare attenzione per i bambini. Nella prima parte del libro, dedicata alla ricostruzione dell’infanzia e della giovinezza di Dolci, Antonio Fiscarelli si sofferma maggiormente sui fatti: le sue iniziative in Sicilia, l’esperienza all’estero come corrispondente dell’Ora di Palermo, l’emergere dei primi nuclei tematici del suo pensiero, per es. l’essere per gli altri non tanto il lupo (homo homini lupus di Hobbes) né il dio di Spinoza (homo homini deus) ma l’humus: «homo homini humus», un concetto coniato da Fiscarelli e che si evince dalla definizione giovanile di Dolci dell’uomo come «ostia» o «concime» per l’uomo. «Essere o non essere ostia gli uni per gli altri»? È questo il dilemma shakesperiano del Giovane Dolci. La formula, spiega Fiscarelli, apre a una visione della comunità non proprio nel senso classico del termine (dal comunitarismo al comunismo laico e religioso), bensì nel senso di una «nuova humanitas comune»: dalla communitas, intesa come «immunità comune», come ad es. in Roberto Esposito, o addirittura come «co-immunismo globale», come in Peter Sloderdijk (filosofi che Fiscarelli sembra conoscere bene), alla «cohumanitas».

Nella seconda parte prevale dunque l’aspetto teorico e l’esposizione della evoluzione del pensiero di Dolci, la struttura del suo pensiero maturo. Se infatti i suoi primi saggi (Banditi a Partinico, 1955, Processo all’art. 4, 1956, Inchiesta a Palermo, 1957 ecc.) sono saggi di inchiesta sociale nei quali si impone come leitmotiv la questione del lavoro (e del sotto-lavoro), i successivi insistono su una sorta di «filosofia della reciprocità e dell’alterità». È la tematica esplosa per tutto il corso del Novecento con Heidegger, Sartre, Rosenzweig, Ebner, Levinas, che esalta la natura delle relazioni e la vita dei rapporti affermando la precedenza del con-essere sull’essere dell’individuo, il cui punto di vista è limitato, pur rimanendo egli il centro fondamentale della coscienza e della conoscenza (Inventare il futuro, 1973, Palpitare di nessi, 1985, La comunicazione di massa non esiste, 1987 et al.). Ma anche il tema dello spreco, della democrazia e quello grandissimo del lavoro educativo.

I concetti di homo homini humus e di cohumanitas sembrano ricollocarsi in un discorso sulla coscienza, sulla scienza, sulla conoscenza in generale. Essi mettono in rilievo qualcosa di più di un’idea di «protezione reciproca» fondata, ancora una volta, su un’idea dell’immunità (biologica, giuridica, politica, sociale, culturale…) intesa come sistema di difesa dal diverso (di un io e di un noi che si difendono dagli altri intesi come non-io e non-noi). Essere al mondo, nell’universo concettuale di Dolci, significa da un lato fare insieme, dall’altro pensare, concepire, immaginare, inventare insieme. È questa la lezione di Fiscarelli, o meglio, la lezione che Fiscarelli apprende da Dolci (e chiaramente vuole proporre a ‘noi’): la cooperazione si deve costruire nella costruzione tanto delle pratiche quanto del pensiero, si deve esplicitare mediante forme di cooperazione scientifica indipendente (Fiscarelli, mette sullo stesso piano teorico Henri Bergson, Fernand Braudel e Danilo Dolci, che però cerca di realizzare questo nella pratica). Già l’individuo non è solo ciò che appare, ma anche e anzi, è piuttosto ciò che fa (questo spiega anche perché Fiscarelli introduce il suo lavoro con una significativa citazione di Sartre, altro grande amico d’Oltralpe). Ma, inoltre, ciò che fa e ciò che pensa non possono che essere verificati che in un co-fare e un co-pensare. Per sommi capi, si può dire che Fiscarelli mostra in che modo queste declinazioni del pensiero di Dolci sono iscritte nel concetto stesso di «co-scienza», come a volerci dire che la scienza, nella vulgata, è sostanzialmente mozzata del ‘con’.

Il lavoro educativo e la maieutica reciproca

Il lavoro educativo risulta sorretto, spiega Fiscarelli, dal principio già accennato della maieutica reciproca, che può essere considerata la struttura concettuale e metodologica portante della concezione pedagogica di Dolci. Si tratta di una sorta di costante interrogazione di gruppo, collettiva, che si sviluppa a grappolo, priva comunque di slancio e di valori religiosi. Diversamente dalla maieutica di Socrate nella quale la conoscenza era un promemoria di quello che il filosofo già sapeva, la maieutica reciproca di Dolci era, è, un modo di approfondire e dare valore all’esperienza personale di ognuno nel cercare di risolvere i problemi della vita. Appena arrivato in Sicilia, spiega Dolci, furono infatti le persone incontrate, i suoi primi interlocutori, a inseminare in lui speranza, le prime intuizioni e idee su come agire. Egli è humus, terra fertile, concime, e i semi dei suoi nuovi «genitori adottivi», i siciliani, i pescatori di Trappeto e i contadini di Partinico, possono «germinare» in lui.

Dolci costella la sua scrittura con metafore, a partire dall’humus-concime per arrivare alle immagini dell’elica e del grappolo, in cui individui, gruppi o altri organismi intermedi si sviluppano come rami di una infiorescenza elicoidale, passando per il virus, che designa il potere antidemocratico. E Fiscarelli le nota, le fa emergere dall’anonimato, e accanto a quelle ne costruisce di nuove, arrivando a una specie, e non solamente certo su questo punto, di identificazione tra sé e Danilo Dolci. Perché, detto per inciso, Antonio Fiscarelli è una persona speciale, una delle persone migliori conosciute da almeno altre due persone, Luigi Bonanate e me, è una specie di Danilo Dolci meridionale, più intellettuale, forse ancora più fuori dalle righe, ma altrettanto nobile.